人工光合成とは?

人工光合成とは?

2024/07/26

初回掲載 2022/04/27

人工光合成

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

人工光合成とは?

人工光合成とは、植物のメカニズムを模倣し、太陽光を化学エネルギーに変換する技術のことです。第4の太陽エネルギー活用法とも言われ、水と光を原料にエネルギーや有用化学物質を生み出す技術として期待されています。産総研は、世界で初めて可視光での水分解や、世界最高水準の粉末光触媒・光電極のエネルギー変換技術の開発を通じ、高効率で経済性のある人工光合成システムの実用化を目指しています。

植物の光合成の仕組みをまねるところから始まったこの技術は、太陽光発電とは異なるエネルギー生産方法として期待されています。30年にわたり第一線で研究を続けるゼロエミッション国際共同研究センター(GZR)では、2023年に太陽光を利用して水を高い効率で分解し、水素や酸素を生成することができる窒化タンタル光電極の理論解明の成果を発表しました。このように、最新のテクノロジーを活用することで実用化に向けた研究開発を加速させています。首席研究員で人工光合成研究チームの佐山和弘チーム長 に「人工光合成の現在と課題」を聞きました。

人工光合成の現在地

人工光合成とは

人工光合成を一言で表すと、太陽エネルギーを化学エネルギーに直接変換し蓄積する技術です。植物の葉緑体が行う、水と二酸化炭素を材料に酸素と糖を生産する働きと同じことをしています。植物が行うことを天然の光合成とすると、人が道具を使って行うので、人工光合成と呼ばれます。

太陽エネルギーを直接利用できる技術は非常に限られています。これまでは太陽電池、バイオマス、太陽熱利用の3種類とされてきました。

- 太陽電池…光起電力効果を利用した発電方法。太陽光を電気に変換する。

- バイオマス…動植物から生まれた生物資源。直接燃やしたり、これを材料として作った燃料を用いたりして発電する。

- 太陽熱利用…太陽光で温めた水や溶媒を発電や給湯に利用することなどで、エネルギー消費量を減らす。

人工光合成は太陽光を直接水素などのエネルギーに変換し、これまでの方法では難しかったエネルギーの貯蔵も可能にする技術として非常に有望です。

研究は1970年代前半、オイルショックのころから行われており、1980年ごろにはやっと4種類くらいの水分解用の光触媒が報告されていました。光合成といえば漠然と日光での反応をイメージしますが、当時はいずれも紫外線を用いるものでした。可視光線での人工光合成は2001年に産総研が発表したものが世界初となりました。(2001/12/6プレスリリース)

それまでの研究では、1種類の光触媒プロセスで光合成反応を完結する方法が模索されていました。しかし、天然の光合成は2段階の光吸収プロセスで構成されています。そこで、産総研ではこの仕組みをまねすることで、世界で初めて可視光による人工光合成を可能にしたのです。この分野では現在も日本の研究が世界をリードしています。

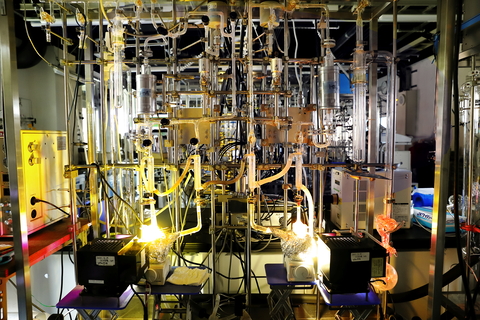

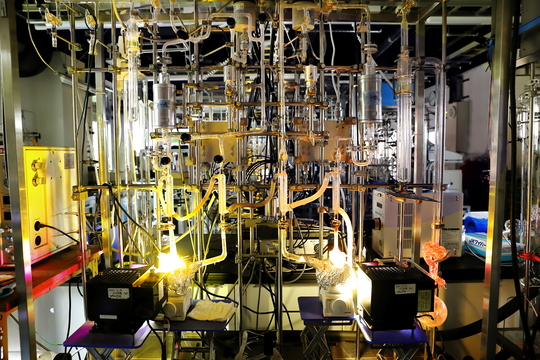

人工光合成の実験風景

人工光合成の実験風景

人工光合成のデメリット解消に向けて

太陽エネルギーの利用方法で最も普及しているのは太陽電池(太陽光発電)でしょう。時計や街灯、電卓の電源として、また、アウトドアや災害時の補助バッテリーとして暮らしの中に浸透しています。大規模な太陽光発電システムを目にする機会も増えました。これらの一般的な太陽電池では光を電気に変換する割合(エネルギー変換効率)が20 %程度と言われています。

対して、人工光合成では形式や反応の種類によって異なりますが、変換効率3 ~10 %以上を目標に研究が進められています。

産総研では、ビスマス系やタングステン系の光触媒を用いていますが、天然の植物と肩を並べるところまで技術が進歩しています 。現在発表しているエネルギー変換効率の値は最高で0.65 %。いまは少ない数値に見えますが、植物の中でも変換効率が高いサトウキビでも2.2 %程度、藍藻類のスピルリナで0.5 %程度、トウモロコシでも0.8 %程度です。理論上、人工光合成の効率が太陽電池並みになる将来は決して夢ではありません。

実用化に向けた課題

現段階ではまだ「使い勝手の良いシステム」には到達していませんが、人工光合成はエネルギー問題を解決できる可能性を持つ数少ない選択肢と考えています。

安全で、安価で安定的に供給できること。この全てを満たすシステムをできるだけ早く実用化することが求められます。広く普及・活用されるためには、太陽エネルギー変換システムは「芸術品」ではなく「日用品」にならなくてはいけません。

そのために、よりエネルギー変換効率を高める触媒の探索や、工業的に利益も見込めるシステムづくりが急務となります。普及に向けて、これらが大きな課題と考えています。

人工光合成の今後

最新テクノロジーで研究開発をスピードアップ

光触媒の研究開発では膨大な数の試料調査を行います。さまざまな金属塩溶液の比率を変えて混合・塗布し光触媒膜のサンプルをライブラリ化します。たとえば、それぞれに光を当てた際の光電流応答を計測し、性能指標とします。

この一連の作業を正確かつ高速に行うため、「高速自動探索装置」も開発し材料探索を加速化しました。2本のロボットアームが正確に試料作製や測定機へのセッティングを行い、収集したデータは機械学習の活用で、従来の人が行うより1桁以上早い材料探索を可能としています。

触媒の高速自動探索装置

人工光合成の理論面での研究も進んでいます。可視光で水から水素を生成する酸硫化物の粉末光触媒の変換効率として、10 %を超えるために必要な粒子サイズなどの条件を理論解析手法で明確化しました。この研究成果の指針は、他の粉末光触媒へ適用することにより、水から水素をもっと効率よく取り出す新規物質を開発できると期待されています。(2021/12/07プレスリリース記事)

2023年に発表した「ナノロッド状の構造を持つ赤色透明な水分解用の窒化タンタル光電極」は、太陽光を利用し水を高い効率で分解して酸素と水素を生成することのできる新しい電極です。電極の作り込みと理論的なシミュレーションに基づいた開発により、世界トップレベルの太陽光-水素変換効率10 %を達成しました。今後は、より安価に水素製造が可能となる粉末型光触媒シートを開発して、太陽光-水素変換効率の向上と、光触媒を用いた水素製造技術の社会実装に向けて研究開発を進めていきます。(2023/08/18プレスリリース記事)

産総研オリジナルのハイブリッドシステムで「いいとこ取り」

人工光合成の研究分野は幅広いですが、産総研では粉末の光触媒を用いて水を水素と酸素に生成する研究だけでなく、粉末光触媒と電気分解を組み合わせたハイブリッドの研究を行っています。ハイブリッドシステムは、弱い電力で作動し、太陽光など変動電源も利用して、水素と酸素を別々に生成できます。また、導電性基板に光触媒を塗布した光電極を用いて水を分解する研究を行っています。水素という燃料をいかに安く作るかとあわせて、光電極の素材や原料を工夫することで、過酸化水素や次亜塩素酸などのもっと高い付加価値のあるものを作ることを研究しています。

水素をつくるだけでは達成できないシステム全体のコストダウンを、商品価値の高い化合物を選択的に生成することで達成しようとしています。

人工光合成の今後

人工光合成システムを日用品として扱えるようにするとは、「植物のように扱えるもの」をイメージしています。太陽光・水・空気は地球上どこでも利用しやすい材料です。現在、エネルギーや化学物質は1カ所で作り、遠方まで輸送し、消費地で分けたり薄めたりして使うのが常識です。今後、家庭菜園のように必要な場所で必要な分だけエネルギーなどを作ることができたら、輸送や貯蔵管理、濃縮や希釈が不要になります。システムが小型になり少々単価が上がったとしても、管理コストと合わせると決して高くはないということになるでしょう。エネルギーも化学物質も地産地消の時代になるのです。

場所を選ばず、誰でも手軽に利用できるシステムの早期開発を目指しています。