世界初のダイヤモンド半導体工場を建設

世界初のダイヤモンド半導体工場を建設

2025/03/26

世界初のダイヤモンド半導体工場を建設大熊ダイヤモンドデバイスと挑む新たな市場

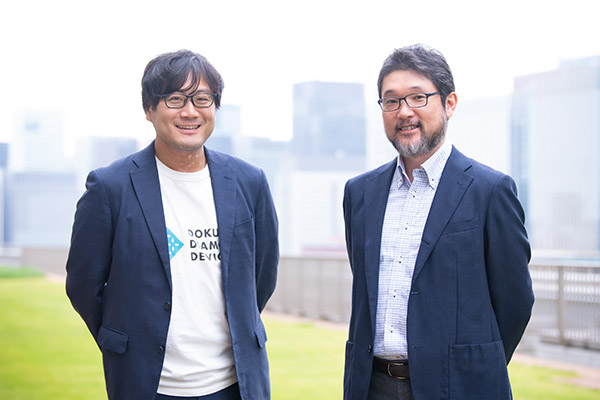

北海道大学・産総研発スタートアップの大熊ダイヤモンドデバイス株式会社。福島第一原子力発電所の廃炉作業での使用に耐えるダイヤモンド半導体を商用化しようと2022年に創業した。創業から2年半で67億円超の資金を調達し、2025年に世界初のダイヤモンド半導体工場を福島県の大熊町に建設すると発表している。廃炉を皮切りに、衛星通信・通信基地局など、次世代産業のインフラとなり得るダイヤモンド半導体について、実用化・商用化を世界に先駆けてけん引している、大熊ダイヤモンドデバイス社代表取締役の星川尚久と同社の取締役も務める産総研上級主任研究員の梅沢仁の二人に話を聞いた。

北海道大学・産総研発スタートアップの大熊ダイヤモンドデバイス株式会社。福島第一原子力発電所の廃炉作業での使用に耐えるダイヤモンド半導体を商用化しようと2022年に創業した。創業から2年半で67億円超の資金を調達し、2025年に世界初のダイヤモンド半導体工場を福島県の大熊町に建設すると発表している。廃炉を皮切りに、衛星通信・通信基地局など、次世代産業のインフラとなり得るダイヤモンド半導体について、実用化・商用化を世界に先駆けてけん引している、大熊ダイヤモンドデバイス社代表取締役の星川尚久と同社の取締役も務める産総研上級主任研究員の梅沢仁の二人に話を聞いた。

日本だけにあるダイヤモンド半導体の特別な需要

ダイヤモンド半導体は、高周波・高出力を扱え、エネルギー効率が高く熱を発しにくいうえに放熱性が良いなど、他の半導体材料にはない優れた特性を持っている。しかも、放射線環境下や高温下での使用にも耐える。他の半導体材料は壊れてしまうような過酷な環境下でも半導体としての機能を失わないのが特長だ。(産総研マガジン「ダイヤモンド半導体とは?」)

今から11年前の2013年、産総研の主任研究員だった(現在は上級主任研究員)梅沢仁に、原子炉内での使用に耐える電子機器を開発していた北海道大学の金子純一准教授から相談が持ちかけられた。

「高温、高放射線量の原子炉内で使える電子回路をつくりたい。シリコンの半導体は数十分で壊れてしまうので使い物にならない。ダイヤモンド半導体を使うのはどうだろうか」

大学4年からダイヤモンド半導体の研究一筋だった梅沢の答えは、

「チャレンジングだとは思いますが、この環境で動くのはダイヤモンドくらいしかないでしょう。一緒にやりましょう!」

当時、ダイヤモンド半導体はこれまでの半導体材料とは桁違いの半導体特性をもつとわかっていたが、実用化には遠く及ばない未成熟な技術だった。梅沢は、相談を受けて実用化するにはどのような技術が必要か、それらを開発していく順序を検討した。こうして共同研究が始まった。

産総研の梅沢は大熊ダイヤモンドデバイス株式会社取締役も務める。

産総研の梅沢は大熊ダイヤモンドデバイス株式会社取締役も務める。

大熊ダイヤモンドデバイス社代表取締役の星川尚久がダイヤモンド半導体にたどり着いたのは、その3年後の2016年だった。北海道大学工学部出身で、福祉関係の事業を起こし、すでに成功していた星川だが、やはり、起業家として世界中で使われるようなテクノロジーを生みだす事業を創出したいと考え、事業の種となる研究成果を探すため、母校の研究室を回った。そして、金子研究室で「自分が貢献できるのはこれだ!」と直感した。

星川が事業の種に求めた条件は、

「テクノロジーの上流を抑えられる基礎的なものであること。開発に10年程度必要でも構わないが、それだけ他社にはハードルが高く競合しにくい技術であること。成功すれば世界を塗り替えられること。国がプロジェクト支援をする理由があること。明確で実用的な需要が一つ以上あること」だった。それらをすべてダイヤモンド半導体は満たしていた。

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社の星川尚久代表取締役

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社の星川尚久代表取締役

大熊ダイヤモンドデバイス社の創業まで

星川は2016年から毎日、金子研究室に通い、研究マネジメントをしたり、実験室の雑用を引き受けたり、学生の研究相談に乗ったりした。

「ぽっと出てきて、あなたが持っている技術で創業したいとお願いしても信用してもらえません。自分の仕事時間は全てダイヤモンド半導体に使って勉強し、準備をしてきました」と星川。独自の研究テーマにも取り組み、「博士論文を書いたらどうか」と勧められるほどの成果も出してきた。

こうして準備期間に約6年を費やし、2022年に星川は大熊ダイヤモンドデバイス社の創業を決めた。星川は、

「廃炉作業を進めるための国家プロジェクトが進められており、私たちも参加しています。大学や国立の研究所の研究成果を実装するには、実際に生産し商用化できる民間企業が必要です」と言う。

社名の「大熊」は福島第一原子力発電所がある大熊町に由来しており、ダイヤモンド半導体工場の建設予定地も大熊町だ。

取締役に名を連ねるのは産総研の梅沢と北海道大学の金子。梅沢はいわゆるCTO(最高技術責任者)として活躍する。金子は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉国際共同研究センターのグループリーダーも当時兼務しており、原子炉や高品質ダイヤモンド基板の専門知識を持つ。

梅沢は、ダイヤモンド半導体デバイスの専門家だ。大学生のときから25年以上ダイヤモンド半導体の研究を続けてきた。実家が電子部品を製造する工場を経営していた影響なのか、研究成果を実用化したいという気持ちが強く、実用化のために必要な研究はなんでもやってきたという。確かに梅沢の研究成果は、ダイヤモンドの大きな単結晶を作る研究から、コストを下げるためにダイヤモンド基板の一部をシリコン基板に置き換えるために接合する研究まで奥行きが深い。

大熊ダイヤモンドデバイス社は今、世界初のダイヤモンド半導体の量産、商用化に挑んでいる。ディープテックのスタートアップは、初期投資額が多額で開発期間も長くなりがちだ。しかし、スタートアップ企業は資金も人材も無尽蔵にあるわけではなく、どこにリソースをかけるかの決断を間違えると命取りになる。いつ、何に向かって事業を成長させるのか、3人は日々議論を重ねている。(産総研マガジン「ディープテックとは?」)

例えば、アナログ半導体よりもさらに市場の大きなロジック半導体をターゲットにする場合、市場規模はどの程度か、10〜20年先を見通して星川が試算する。梅沢は、実現できたら理論的にどの程度のインパクトが見込めるのかを算出したり、開発すべきロジック半導体向けのn型のダイヤモンド半導体の実現可能性、開発期間やコスト、そして、ライバルの参入障壁の程度を見積もったりする。CEOとCTOが互いの話を深いところまで理解しあえているのが大熊ダイヤモンドデバイス社の強みだ。

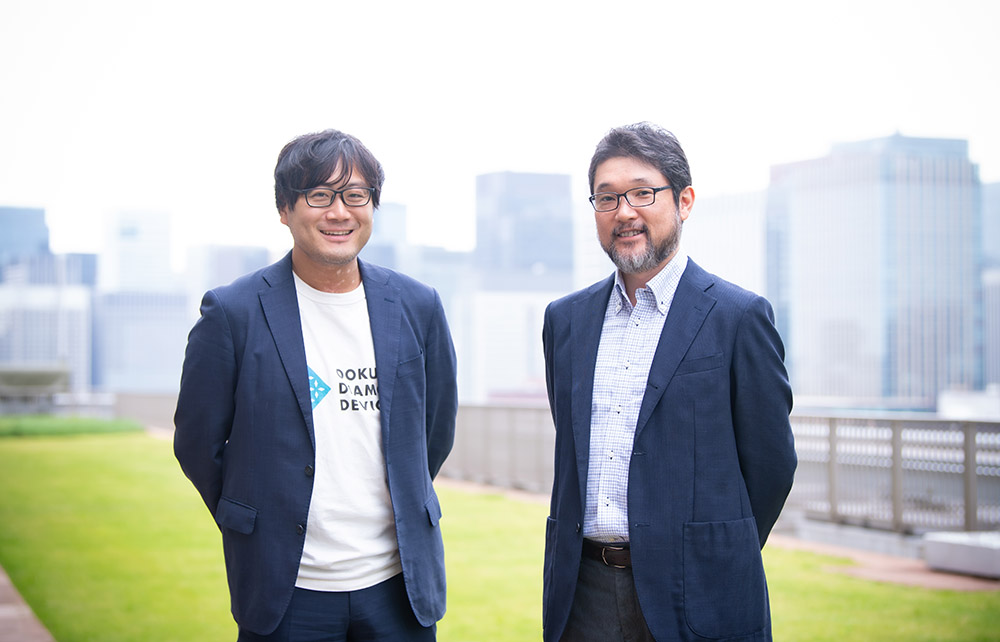

大熊ダイヤモンドデバイス社が開発したダイヤモンド半導体デバイス。梅沢の研究成果が数多く盛り込まれている。ダイヤモンド半導体部分は4 mm角。ここまで製造する前工程に60-100工程が必要になる。

大熊ダイヤモンドデバイス社が開発したダイヤモンド半導体デバイス。梅沢の研究成果が数多く盛り込まれている。ダイヤモンド半導体部分は4 mm角。ここまで製造する前工程に60-100工程が必要になる。

開発は日進月歩。世界初の連続

大熊ダイヤモンドデバイス社が廃炉作業のために開発しているものの一つが、中性子検出に用いるダイヤモンドデバイスだ。廃炉作業の一丁目一番地にあるのは、炉内に残存する燃料デブリの取り出しであるが、その際に「臨界状態」に至る可能性は否定できない。核分裂反応が連鎖的に激しく進む「臨界状態」になりかけていないかを知るには、廃炉内の燃料デブリの中性子線量をモニターする必要がある。しかし、廃炉内はいまだに放射線量が高く、ガンマ線など、中性子以外からのノイズも多く入り込む。そこで、中性子に由来する信号を検出する検出器と、信号を増幅するアンプが必要になる。その検出器とアンプをダイヤモンド半導体で作ろうとしているのだ。

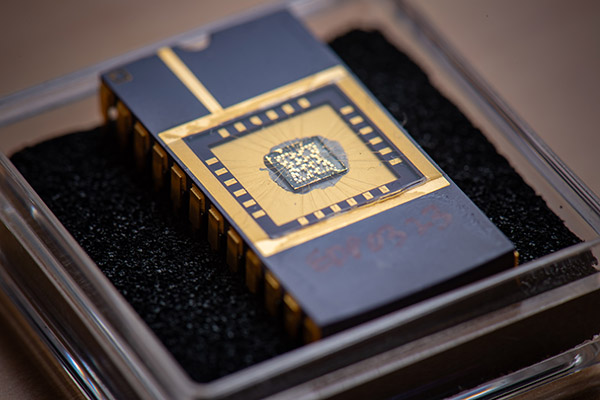

すでにダイヤモンド半導体を用いた世界初のアンプ回路が組み上がっている。さらに、システム全体が300 ℃の環境に耐え、放射線にも耐える試作品も世界で初めて開発した。

「数カ月に一度、世界初の何かが弊社から生まれています」と星川。実用化に向けた開発は勢いを増している。

(上)大熊ダイヤモンドデバイス社が開発した、ダイヤモンド半導体を利用した世界初の差動増幅アンプ回路。ダイヤモンド半導体は通常の回路では動かないので、特殊な回路設計が必要になる。(下)世界初の耐熱性のアンプ回路。300 ℃で1週間動作し続けた。

(上)大熊ダイヤモンドデバイス社が開発した、ダイヤモンド半導体を利用した世界初の差動増幅アンプ回路。ダイヤモンド半導体は通常の回路では動かないので、特殊な回路設計が必要になる。(下)世界初の耐熱性のアンプ回路。300 ℃で1週間動作し続けた。

量産への取り組み

半導体製造の工程でも新たな開発が必要となる。例えば、現在の技術で製造可能なダイヤモンドウエハの直径は小さいため、シリコンなど他の既存の半導体で使っている半導体量産設備は使えない。もし、ダイヤモンドウエハの直径が大きくなったとしても、ダイヤモンド基板には透明でレンズの焦点を合わせることが難しい、反ってしまう、熱が偏在する、加工が困難など、特有の課題がある。そうした問題を解消する工夫をして、100工程以上ある半導体製造の独自ラインを立ち上げなくてはいけない。

ただ、こうした製造工程を一度つくってしまえば、その先には大きな可能性が広がってくる。ダイヤモンド半導体の製造にはダイヤモンドウエハ上に電子回路をつくるまでの前工程と、ウエハから半導体を切り分けてパッケージにし、評価試験をする後工程がある。あるところまでを共通でつくり、用途に合わせて途中から別のラインに載せれば、廃炉作業用のアンプだけでなく、衛星通信用や通信基地局用のデバイスも製造できる。

「廃炉作業用に比べると、衛星通信や通信インフラの用途では長期の信頼性が求められます。ですが、廃炉作業用のダイヤモンド半導体開発で培った技術が他の用途にも応用できます」と梅沢は説明する。

大熊ダイヤモンドデバイス社は、宇宙でのBeyond5G実現に向けた総務省主催の研究開発プロジェクトなど、廃炉以外にも次世代産業のインフラとなりうる半導体の開発プロジェクトにも複数参画している。

市場ゼロこそ創業の好機

梅沢には苦い経験がある。かつて、仲間と試算をして「人工ダイヤモンドは半導体より宝石として売るのが一番もうかるのではないか」という会話をした。それから10年以上経った今、量産化技術を開発し、マーケットをとっているのはインドだ。

「まだ、量産化できる見通しが立たないうちにインドは国費を投じて量産技術の開発をしたんです。日本の研究者が発明した再現性の良い人工ダイヤモンドの合成法を使って宝石を量産し、得た利益で次の技術開発をする。私たちが『量産できて、それなりの市場がある』とコンセンサスが取れる段階では、追いつけないほどの差がついてしまっているんです」と梅沢。

その経験をした梅沢でさえ、2022年の大熊ダイヤモンドデバイス社創業は時期尚早だと思われた。量産化までに解決しなければならない難題が多かったからだ。しかし、その時点で創業を決め2年半経った今、星川は「最高のタイミングだった」と振り返る。「まだ市場がなく、皆が様子見をしているときにスタートしなければ、また他国に市場を取られてしまいます」と言う。

梅沢は自らの研究成果を実用化するためには、実用化の専門家と協働で開発を進める必要があると考えてきた。2022年の時点で大熊ダイヤモンド社以外の企業は、判断をしかねており、誰もダイヤモンド半導体の実用化を始めるという決断ができなかった。起業には早すぎると思った梅沢だったが、今ではスタートアップに参画してよかったと考えている。

「やると決めたら、取り組む研究の優先順位が変わってきます。研究としての面白さを追究していたときとは違う課題が、実用化、量産化に取り組んでみると見えてくるのです」と梅沢。

今、開発しているダイヤモンド半導体の技術は通信インフラや宇宙産業にも応用できる。宇宙産業のマーケットがどのくらい伸びるかの鍵は、もしかしたらダイヤモンド半導体が握っているのかもしれない。ダイヤモンド半導体のマーケットは自分達でつくりだす。それが大熊ダイヤモンドデバイス社の目指す未来だ。

星川と梅沢、そして北海道と日本各地から集まるメンバーが開発を進める、大熊ダイヤモンドデバイス社には、もっと多くのメンバーが必要だ。

「弊社で働きたいと応募してくる人は、実は多いんです」と星川。実用化に向けて、アクセルを思い切り踏み込んでいる。

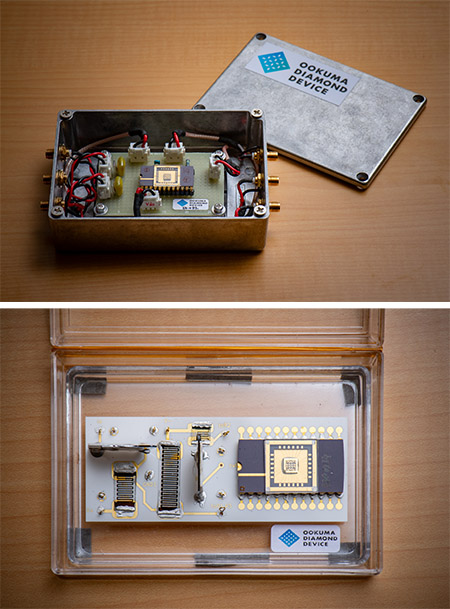

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社

代表取締役

星川 尚久

Hoshikawa Naohisa

先進パワーエレクトロニクス研究センター

新機能デバイスチーム

上級主任研究員

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社

取締役

梅沢 仁

Umezawa Hitoshi

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社

産総研

エネルギー・環境領域

先進パワーエレクトロニクス研究センター