ダイヤモンド半導体とは?

ダイヤモンド半導体とは?

2025/03/19

ダイヤモンド半導体

とは?

–製品化が期待される究極の半導体–

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

ダイヤモンド半導体とは?

ダイヤモンド半導体は人工ダイヤモンドでつくる半導体です。現在主流となっているシリコン半導体などと比べると、高温や高電圧でも動作が可能で、また放射線量の高い環境でも半導体としての性質を失わないこと、使用時の発熱が少なく放熱性が良いことなど、多くの優れた特性をもっています。そのため「究極の半導体」になると注目されています。

ダイヤモンド半導体は、無線通信用途や高放射線環境で利用可能なアナログ半導体としての応用が見込まれ、「究極の半導体」として高い期待が集まっています。 アナログ半導体としての用途だけでなく、AIや電気自動車などの普及によって電力需要が高まる中、大きな電流・電力を扱える新しいパワー半導体としての応用も期待されます。ダイヤモンド半導体の製品化と量産に向けた取り組みが活発になってきた現在、なぜダイヤモンド半導体が注目されるのか。開発の現状について、先進パワーエレクトロニクス研究センター 新機能デバイスチームの梅沢仁上級主任研究員と、共同で研究開発を進めながら製品化に取り組む大熊ダイヤモンドデバイス株式会社の星川尚久代表取締役に聞きました。

ダイヤモンド半導体とは

ダイヤモンドといえば、光り輝く高級な宝石が頭に浮かびますが、その硬さを生かしてダイヤモンドカッターなど工業用途でも使われています。工業で用いるのは、希少な天然のダイヤモンドではなく、人工的に合成するダイヤモンド。炭素でできているダイヤモンドは硬さだけでなく、電気的にも優れた特性を持っています。ある条件下では電気を通し、ある条件下では電気を通さないという「半導体」の性質を作り出せるため、ダイヤモンド半導体としての応用が有望視されているのです。

半導体にはいくつかの種類があります。スマートフォンやPCに使われているCPUやメモリなど、0と1の情報を扱う半導体はシリコン製が主流の「ロジック半導体」です。(産総研マガジン「ロジック半導体とは?」)

ダイヤモンド製の半導体(ダイヤモンド半導体)は、耐極限環境用の「アナログ半導体」として、宇宙開発での応用や放射線量の高い環境での活用が期待されています。アナログ半導体というのは、センサーからの微小信号を低ノイズで増幅するなどの機能を持つ半導体のことを指します。また、既存半導体よりもさらに高周波高出力を実現する通信用のRF半導体や、もっと大きな電流を扱う「パワー半導体」としての役割も期待されています。他の半導体材料とは桁違いの特性があることから、「究極の半導体」として期待されています。(産総研マガジン「パワー半導体(パワーデバイスとは)?」)

半導体の種類と主な基板材料

| |

基本的な機能 |

主な基板材料 |

| ロジック半導体 |

高度な論理演算を実行する |

シリコン(Si) |

| アナログ半導体 |

信号を低ノイズで増幅する |

シリコン(Si)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、ダイヤモンド(C) |

| パワー半導体 |

電力変換を扱う |

シリコン(Si)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、ダイヤモンド(C) |

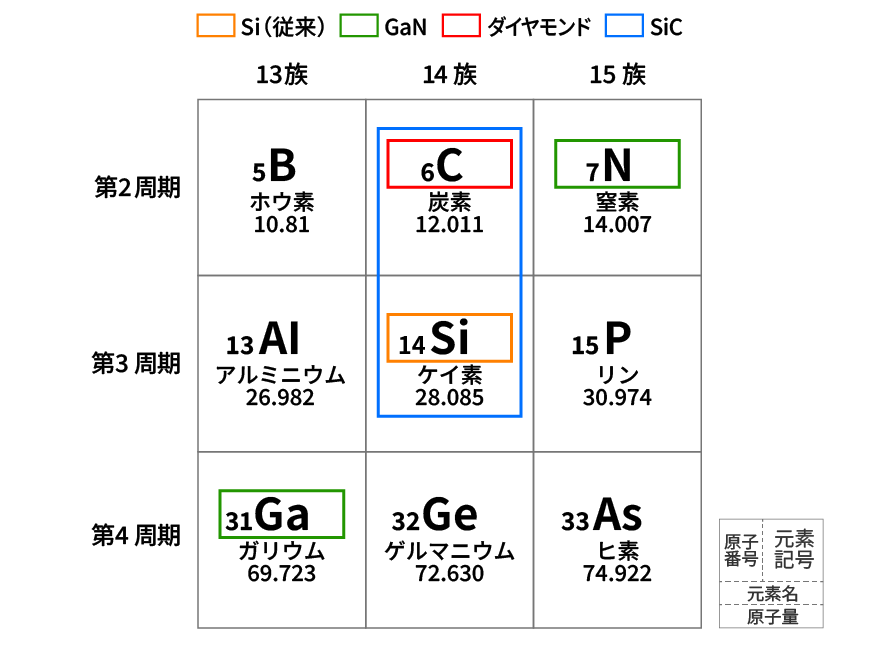

なぜ、ダイヤモンド半導体が「究極」といわれるのでしょうか。元素周期表の14族周辺の元素は半導体としての電気的特性を示し、半導体の基板材料としてよく用いられます。半導体開発の歴史を振り返ると、ゲルマニウム、次いでシリコンと周期表の第4周期から第2周期へと、つまりより軽い元素へと順に、実用化されてきました。そして現在では、次世代半導体といわれている窒化ガリウム(GaN)半導体やシリコンカーバイド(SiC)半導体がすでにパワー半導体として製品化されています。

周期表14族周辺の原子と、これまで実用化されてきた半導体基板材料。14族は第1周期に元素が存在しないため、ダイヤモンド製の半導体は「究極の半導体」とも呼ばれる。

周期表14族周辺の原子と、これまで実用化されてきた半導体基板材料。14族は第1周期に元素が存在しないため、ダイヤモンド製の半導体は「究極の半導体」とも呼ばれる。

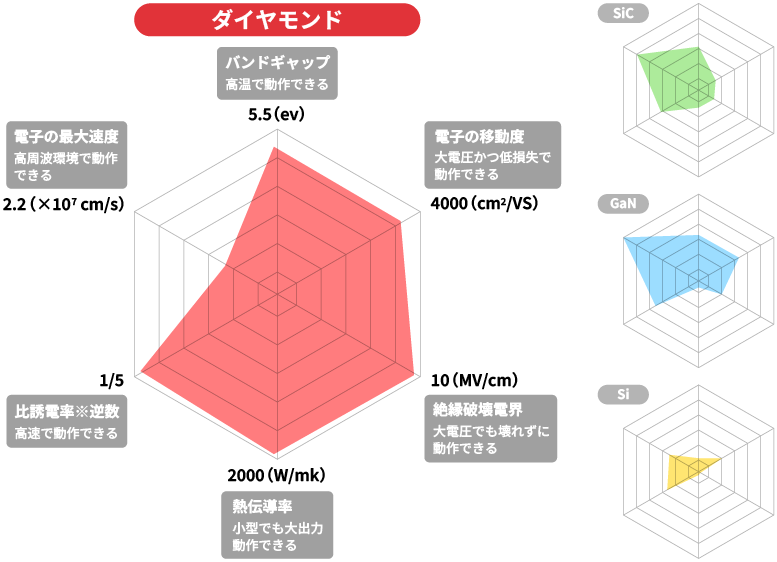

次世代半導体にはそれぞれ異なる強みがありますが、ダイヤモンド半導体では、高周波高出力性能に優れ、エネルギー効率がよいため使用時に熱が出にくく、しかも放熱性にも優れています。その特性により、半導体自体を冷やすための電力や装置は必要最低限で済み、装置全体を小型化したり省電力化したりすることができます。また、高温や低温、放射線などの極限環境に強いことから、放射線が飛び交う過酷な環境である原子力発電所や宇宙環境において、優れた性能と省電力性が両立できる可能性があります。こうしたダイヤモンド半導体の特性を生かして、電気自動車や次世代通信基地局(6G)などさまざまな製品への応用が期待されています。

実用化済みの各種半導体と比べて、性能に強みがあるダイヤモンド半導体

実用化済みの各種半導体と比べて、性能に強みがあるダイヤモンド半導体

ダイヤモンド半導体技術の現在地

日本はダイヤモンド半導体研究で世界をリードしています。1980年代に人工ダイヤモンドを再現性よく合成できる気相合成法(CVD法)を発明したのは、茨城県つくば市の無機材質研究所(現国立研究開発法人物質・材料研究機構)です。この発明を機にダイヤモンド半導体の研究が本格的に進み、その後も日本の研究者から世界に先んじた成果発表が続いています。ダイヤモンド半導体が実際の製品に組み込まれたという例は少ないですが、実用化や量産化に向けた研究も日本がリードしています。

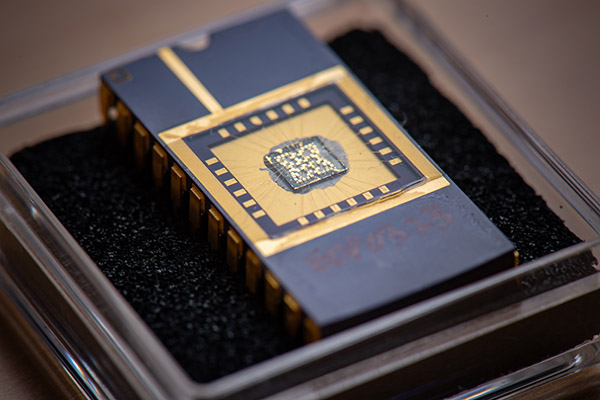

例えば、福島第一原子力発電所の廃炉作業で必要な中性子検出器としての利用が期待されているダイヤモンド半導体デバイスは、北海道大学・産総研発スタートアップの大熊ダイヤモンドデバイス株式会社が世界に先駆けて開発したものです。このダイヤモンド半導体デバイスは、廃炉用途だけでなく既存の原子力発電所の安全性を高めるためにも活用できると期待されています。また、同社はこのデバイスを量産するための工場建設を2025年に開始予定と発表。この工場は、世界初のダイヤモンド半導体の商用量産施設となります。日本には廃炉という特別な需要があり、国の研究機関や大学、民間企業が一体となって、研究開発を進めています。このプロジェクトで得られた知見が、他の用途のダイヤモンド半導体にも生かされていくことでしょう。

産総研でのダイヤモンド半導体研究

産総研では、ダイヤモンド半導体関連のさまざまな研究が進められています。高品質で大きな人工ダイヤモンド結晶の基板をつくる手法やその製造装置の研究、ダイヤモンド半導体ウエハを高品質にする研究が行われています。新たに開発した結晶基板を使って、高性能な半導体デバイスにするための研究も進められています。(2019/03/20 プレスリリース)

先に紹介した大熊ダイヤモンドデバイス株式会社の他、ダイヤモンド半導体関連技術のベンチャー企業が産総研から複数立ち上がっています。産総研技術移転ベンチャーで、すでにIPO(新規公開株式)も達成した株式会社イーディーピーは、人工ダイヤモンドの板状単結晶をつくる技術を強みとしています。また、産総研九州センター発の株式会社ExtenDはダイヤモンドセンサを使ったサービスや、成膜装置等の開発を進めています。

ダイヤモンド半導体の展望

近年、民間企業が参入して活性化する宇宙産業での応用や、無線通信や廃炉用のアナログ半導体としての活用に期待が高まっています。また、生成AIや自動運転等の技術の進展に伴って拡大するエネルギー産業を支える基盤となる、次世代のアナログ半導体やパワー半導体が必要です。こうした未来に向かい、実用的なダイヤモンド半導体の技術開発をますます加速させていかなければいけないと考えています。ダイヤモンド半導体の研究開発に関心のある方はぜひお問い合わせください。