エアロゲルとは?

エアロゲルとは?

2025/02/19

エアロゲル

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

エアロゲルとは?

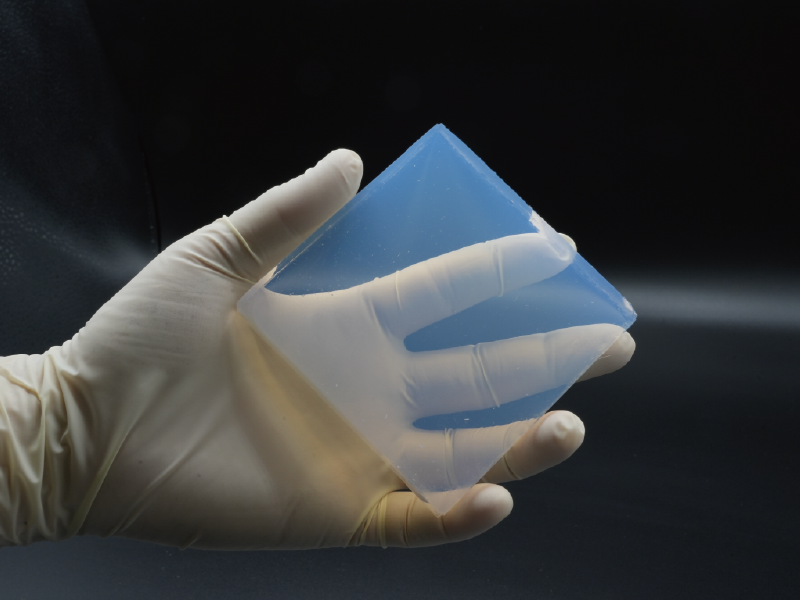

エアロゲルは、非常に高い断熱性を持つことで注目されている物質です。断熱性が高いのは、内部に多数の微細な孔のある構造を持ち、体積の90 %以上が空気であるからです。1931年にスティーブ・キスラーが、シリカゲル(ゲル状の酸化ケイ素)などいくつかのゲルからエアロゲルを合成することに成功し、以来さまざまな原料でも合成できないか研究、製造されてきました。現在は断熱材として工場の配管、自動車、航空・宇宙機器、住宅、衣料品などに活用が進んでいます。また、広い表面積からCO2吸着剤、触媒、電池の材料などとしても用いられます。

エアロゲルは、多数の微細な孔を持ち、体積の大部分を空気が占める構造であるため、優れた断熱材となることで近年注目されています。また、CO2吸着剤、触媒などへの利用も期待されています。一方で、物理的にもろいという課題もあり、現在でも活用に向けた研究が進められています。

産総研ではエアロゲルの製造方法を中心に研究を進め、2023年には異種原料を組み合わせた複合エアロゲルの製造法を開発、より優れたエアロゲルへの道を開きました。

エアロゲルとその研究の現状について、化学プロセス研究部門 スマートフロープロセスグループの竹下覚主任研究員に聞きました。

エアロゲルとは

断熱材として抜群の性能を持つ物質

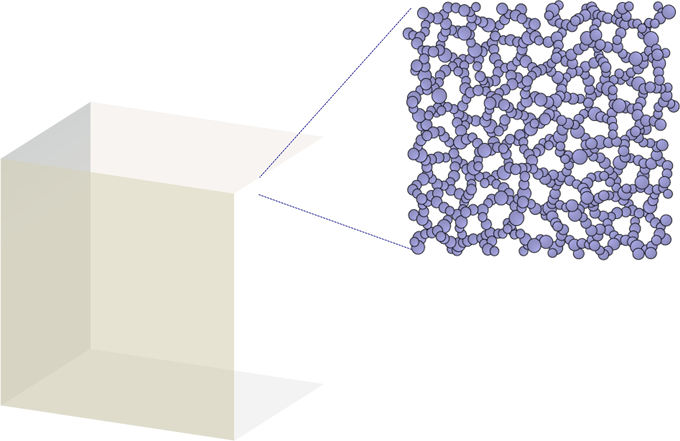

エアロゲルの古典的な定義は、「ウェットなゲル内部の液体を、気体に置き換えた多孔体で、特にその乾燥手段が超臨界乾燥であること」。しかし、近年では国際的な学術コミュニティーでも「単一の定義はない」とし、「空隙の割合が高く、かつ、均質な多孔質構造を持つ多孔体」を広く指すようになっています。

最近は、孔径が数十nmの微細な連通孔(孔と孔がつながっている状態)を主として持ち、空隙率が50~90 %以上の多孔体をエアロゲルと呼ぶことが多いです。つまり、見かけの体積の大部分は空隙(隙間)というスカスカの状態の物体を指します。

典型的なエアロゲルの構造

典型的なエアロゲルの構造

エアロゲルの特色は二つあり、一つ目は静止空気を超える高い断熱性、二つ目は体積に対する表面積の広さです。

断熱性を生かした用途には、高温になる工場の配管部分、自動車、航空・宇宙機器、住宅、衣料品などがあります。エアロゲルは軽く、薄く、コンパクトな断熱材として利用できるので、特に燃費に配慮しなければならないモビリティ分野で注目されています。また、表面積が広いため、物質を吸着したり、物質と反応したりするエアロゲルは、CO2吸着剤、触媒、電池材料などにも使用されます。

初期エアロゲルの実用化に向けた課題

エアロゲルの代表格は、シリカ(SiO2)のエアロゲルです。エアロゲルは孔が小さく、均質であるほど透明度が増しますが、シリカのエアロゲルは他原料に比べて均質であるため、透明度が高く、光は通しますが熱は通さない部材を作ることができます。

シリカエアロゲルには、もろい、曲げに弱いといった課題もあります。外部から力を加えると簡単に形が壊れ、粉々になってしまうこともあります。そのため、柔軟性、耐久性なども求められてきました。そこで実用化においては、発泡ポリマーやセメントに混ぜて複合材にし、シートやパネル状にするなどの工夫をして、さまざまな機器・設備に利用しています。またシリカ以外にも、さまざまな原料からなるエアロゲルの研究開発が進められています。

エアロゲルの長所・短所

| |

長所 |

短所 |

| 構造 |

軽い。

孔の中は空気であるためガスを封入する必要がなく、ガス抜けによる劣化がない。

体積に対する表面積が大きい。

吸着面積が大きい。

触媒活性等の有効面積が大きい。 |

軽い。

構造がもろいことが多い。

湿気を吸着して劣化しやすい。

有効面積が大きく、劣化しやすい。 |

| 製法 |

|

超臨界乾燥は設備費が高額。

常圧乾燥での製造も、原料や表面修飾、加熱などの過程を経るため安価ではない。

乾燥装置の大きさに制限される。 |

| 素材 |

|

シリカはもろさや粉落ちが、有機ポリマー系は化学的な耐久性が課題。 |

エアロゲルの製造法

超臨界乾燥法で多孔体を合成

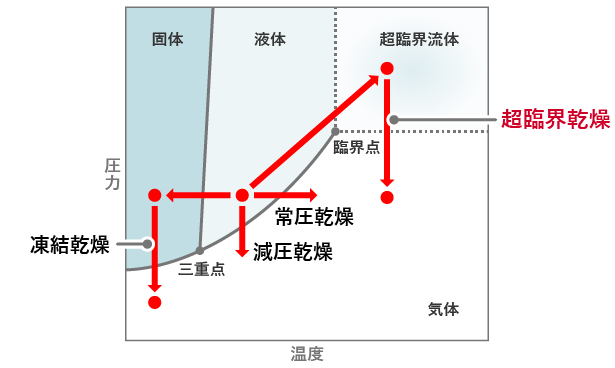

エアロゲルの基本となる製造法は「超臨界乾燥法」です。エアロゲルの特徴である多数の孔を作り出すには、ウェットなゲルの内部の液体を、孔をつぶさないまま、気体に変えて取り除く必要があります。超臨界乾燥法は、孔がつぶれる主な原因である界面張力が働かないように、液体部分を超臨界流体(気体と液体の両方の性質を合わせ持つ状態で、気液界面が存在しない)に変え、そこから気体にする方法です。

このほかには「常圧乾燥法」、「凍結乾燥法」があります。凍結乾燥法は、三重点(気体、液体、固体が共存する熱力学的な平衡点)を避けて固体を昇華させる方法です。ただし、孔がかなり大きくなる場合もあり、この方法によって作られた物質には、エアロゲルとは呼べないものも含まれます。

エアロゲルの製造法

エアロゲルの製造法

産総研の取り組みと展望

異種材料を組み合わせたエアロゲルの製法を開発

産総研では、より優れたエアロゲルを目指して、製造方法を中心に研究に取り組んできました。これまで民間企業との連携によるシリカエアロゲルコンポジット断熱シートの製品化、天然高分子キトサンを使った、柔軟性や光透過性の高い断熱材の開発に成功してきました。

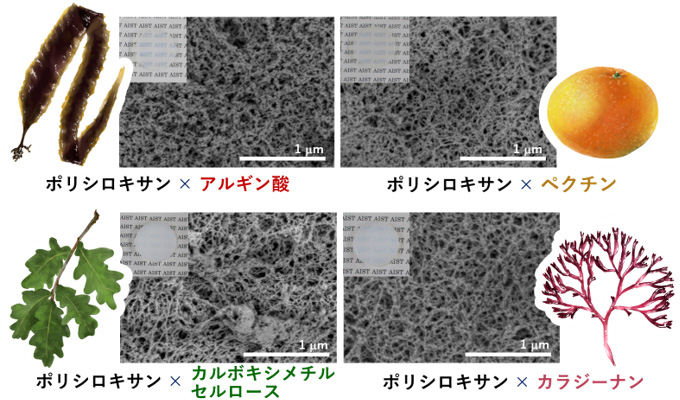

2023年にはポリシロキサンとバイオポリマーの特性を生かした複合多孔体の製造法を開発しました(2023/07/20プレスリリース)。ポリシロキサンは、シロキサン結合(Si–O–Si)を持つ高分子の総称で、シリカに比べて圧縮変形に強く、力を加えても粉々に壊れないという特徴があります。またバイオポリマーは天然物由来の高分子です。この研究では、ポリシロキサンに4種類のバイオポリマー(アルギン酸、ペクチン、カルボキシメチルセルロース、カラジーナン)をそれぞれ組み合わせたエアロゲル製造法を開発しました。化学的性質の異なる二つの成分が共存することにより、撥水性と曲げ変形性の両立など、単体では実現できなかった性質を獲得しました。

この研究は基礎研究に近く、均質な多孔質構造を作るための条件を解明するなど、学術的見地からも大きな成果が得られました。

開発した複合エアロゲルの外観と電子顕微鏡写真。産総研では、ポリシロキサンに4種類のバイオポリマーを組み合わせて、多孔体の製造法を開発した。(図は原論文(Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202306518, Copyright 2023 Wiley-VCH. )の図を引用・改変したもの)

開発した複合エアロゲルの外観と電子顕微鏡写真。産総研では、ポリシロキサンに4種類のバイオポリマーを組み合わせて、多孔体の製造法を開発した。(図は原論文(Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202306518, Copyright 2023 Wiley-VCH. )の図を引用・改変したもの)

利用が広がり、ますます重要になる基礎研究

産総研には、ナノカーボンデバイス研究センターなどにもエアロゲル研究に取り組んでいるグループがあります。断熱、放熱など熱マネジメント材料の研究活動が蓄積され、この分野のさまざまな情報交換ができる環境が整っています。今後、素材や応用先のバリエーションを増やしていくには、多孔質構造ができるしくみの解明など、基礎研究がまだまだ重要です。産総研の持つ知見をもとにこういった研究を進め、高性能な断熱材としてのみならず、社会課題の解決に貢献できる素材としての実績を作っていきます。また建材や自動車の部品・部材を供給しているメーカーと協力しながら、社会課題の解決に寄与していけたらと考えています。