ペロブスカイト太陽電池とは?

ペロブスカイト太陽電池とは?

2025/10/31

初回掲載 2022/11/24

ペロブスカイト太陽電池

とは?

―実用化に向けた課題と研究開発―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

ペロブスカイト太陽電池とは?

太陽光のエネルギーを直接電気に変換して利用する太陽電池。いまでは一般家庭にも多く導入されるまでになりました。太陽電池は原料として使われる半導体によってさまざまな種類がありますが、この10年で急速に開発が進んでいるのが、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造を持つ化合物を用いる「ペロブスカイト太陽電池」です。塗布や印刷技術で量産でき、ゆがみに強く軽い太陽電池の実現が期待されています。

ペロブスカイト太陽電池は、塗布や印刷技術で量産できることから低コスト化が期待できます。また、曲げに強く、軽量化が可能であるので、これまでシリコン太陽電池では設置できない場所に設置できることが期待されます。性能面でもすでに、シリコン太陽電池に匹敵するエネルギー変換効率を達成しており、本格的な実用化に向け世界中で研究が進んでいます。ペロブスカイト太陽電池とはどのようなものなのか、実用化に向けてどのような取り組みがなされているのか、ビジネスチャンスはどこにあるのか。開発の黎明期からかかわる、再生可能エネルギー研究センター ペロブスカイト太陽電池研究チームの村上拓郎研究チーム長に聞きました。

ペロブスカイト太陽電池とは

ペロブスカイトとはなにか

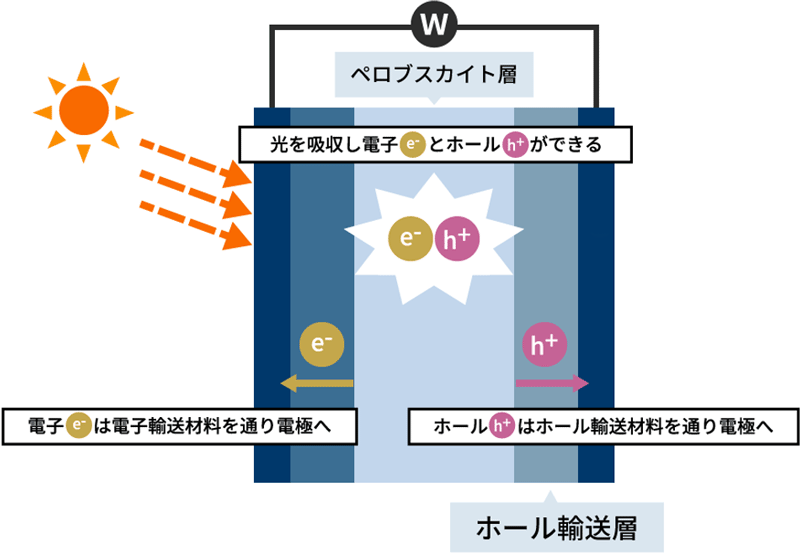

太陽電池にはさまざまな種類がありますが、基本的には光のエネルギーが当たると、電子(-)と正孔(+)*1が発生し、それらが移動することで電気を生み出します。現在主流となっているシリコン系太陽電池でもシリコン製半導体に太陽光が当たることでこの現象が起こります。

ペロブスカイトとは灰チタン石(かいチタンせき)の結晶のことで、その独特の結晶構造は「ペロブスカイト構造」と呼ばれます。この結晶構造を持つ物質は他にもあり、またさまざまな物質を組み合わせて作ることもできる*2ので、それら結晶材料を総称して「ペロブスカイト」と呼ぶようになりました。

これまでペロブスカイトはマイクなどの音を電気に変換する圧電材料などに広く利用されてきました。他方、有機物を含むペロブスカイト結晶は、電力を光へ変換する発光材料としての研究が行われてきましたが、これを太陽電池に使うことを桐蔭横浜大学教授の宮坂力氏のグループが考え出し、電解液を含む色素増感太陽電池に組み込み光から電力に変換することに成功しました。しかし変換効率は3%台であまり注目されませんでした。その数年後、オックスフォード大学と産総研の共同研究で固体型太陽電池の開発に成功し効率10%以上を達成したことで世界に広がりました。

ペロブスカイト太陽電池のしくみ

ペロブスカイト太陽電池のしくみ

ペロブスカイト太陽電池のメリット・デメリット

ペロブスカイト太陽電池のメリットとして、まず挙げられるのはその軽さです。薄い膜状の結晶集合体で作られているので、曲げに強く、薄く軽いフィルム基材を使用することができ、シリコン太陽電池の約10分の1の軽量化を目指せる点も優れています。これにより、耐荷重が限られる屋根や仮設建築物にも設置可能です。柔軟性が求められる曲面屋根や壁、軽量化が必要な用途にも適しています。また、この太陽電池は材料を塗布したり、印刷したりすることで製造できるため、大量生産が容易であり、コストの削減が期待されています。

さらに、製造材料として高価な貴金属を使わず、比較的安価で入手しやすいヨウ化鉛やヨウ化メチルアンモニウムなどを使用することから、製造コストを抑えられることも長所と言えるでしょう。エネルギー変換効率も向上し、研究用の小面積(1 cm2)の太陽電池であればシリコン太陽電池と比べても遜色ない効率になってきました。

多くの利点を持つペロブスカイト太陽電池ですが、一方で課題もあります。それは、寿命が短く耐久性が低いこと、大面積化が難しいことです。耐久性を向上させると太陽電池が寿命を迎えるまでに生み出す電気の量(発電量)が増えます。また、既述のとおり小面積太陽電池であれば変換効率は十分高いのですが、製品として扱うサイズ、すなわち1 m2程度の太陽電池パネルの場合、結晶シリコン太陽電池と比べて変換効率がまだ低い点が課題です。変換効率の向上も発電量の向上につながります。今後もさらなる技術開発が求められています。

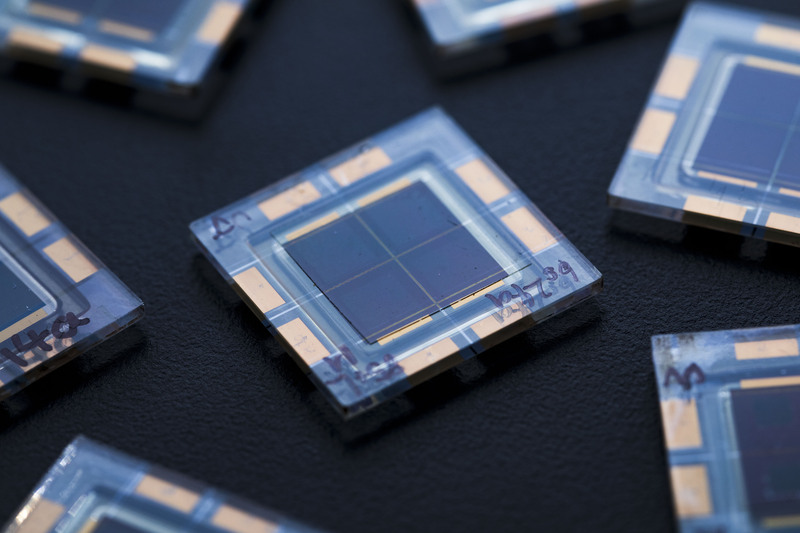

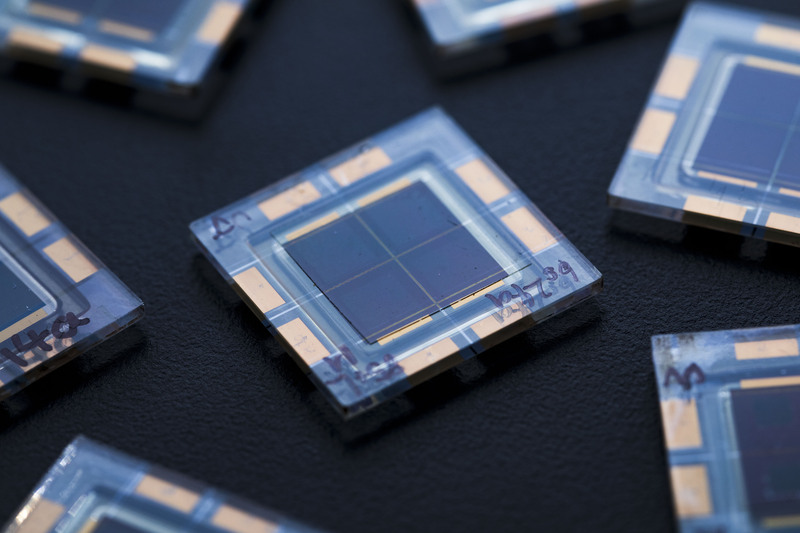

ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた取り組み

実用化に向けて世界各国で研究が進む

研究は世界各地で進み、論文がたくさん出て、特許も増えました。1 cm2以下の小さな研究用サイズにはなりますが、オーストラリア、中国、韓国、サウジアラビアなどが変換効率で世界最高の数値を競っています。また中国では、結晶シリコン太陽電池メーカーをはじめペロブスカイト太陽電池の実用化開発を進めており、ベンチャー企業も多数設立されています。ヨーロッパやアメリカでもいくつかベンチャー企業が生まれています。

日本のメーカーは、世界に先駆けて1 m2以上の面積のモジュールと呼ばれる大型サイズの軽量フィルム型太陽電池の試作と実証に成功しています。また、30 cm角程度のモジュールでの世界最高効率を達成しています。さらに、日本の材料メーカーも非常に強く、シェアも大きく、世界中にペロブスカイト太陽電池の材料を供給しています。このように、エレクトロニクス系メーカー、化学材料メーカー、装置メーカーなど多くのプレーヤーが実用化に取り組んでいます。

実用化に向けた産総研の取り組み

ペロブスカイト太陽電池を実用化するには、高い変換効率を維持しながら耐久性の向上、量産技術の開発などの課題を解決しなくてはなりません。

産総研では、ペロブスカイト太陽電池の実用化を目指し、高効率化・高耐久化に向けてペロブスカイト組成の改良、新規材料開発、大面積への材料成膜技術、電力を効率よく取り出す技術などの研究を進めてきました。

一般にペロブスカイト太陽電池の性能のばらつきは大きく、材料やプロセスを評価するためには、多くの太陽電池セルを作製し検討する必要がありました。そこで産総研では、セル作製を自動化させ人為的な要因を排除することで、太陽電池性能のばらつきを抑制し、最適な太陽電池性能が得られる条件を探索することが可能となる、ペロブスカイト太陽電池自動セル作製システムを世界に先駆けて開発しました。(2024/10/02プレスリリース)

本システムは太陽電池の基板電極の洗浄から、電子輸送層・ペロブスカイト層・正孔輸送層の各種材料の積層、裏面電極の蒸着、セルの分離まですべて自動で行い、さまざまなセル作製条件での自動試作が可能となります。本システムにより、ペロブスカイト太陽電池の実用化に必要な材料開発における評価や、作製条件の検討を行う際に太陽電池性能を少ないばらつきで評価することが容易になります。セル作製条件の最適化を効率よく行うことで、ペロブスカイト太陽電池の早期実用化と高性能化に貢献します。

ペロブスカイト太陽電池自動作製システム

ペロブスカイト太陽電池自動作製システム

実用化には民間企業の参画がカギ

カーボンニュートラルの達成に向けた社会的要請の高まりを受けて、国内の太陽光発電設備は、設置しやすい平地において既に導入が進んでいます。今後のさらなる導入拡大には、都市部などにおいてこれまで設置が難しかった工場・倉庫などの耐荷重の低い屋根および建物の壁や窓などにも設置が可能な、新しい超軽量太陽電池が求められます。

またペロブスカイト太陽電池は、従来型の結晶シリコン太陽電池と異なり、曲げなどのひずみに強いという特性を生かし、基材のフィルム化で1 kg/m2程度の軽量化も期待されています。曲面への設置も容易であり、これまで設置が困難だった場所へも導入できるなど、発電の場所を大幅に拡大できる新しい太陽電池として期待されており、実用化には市場の確立がカギとなります。

電力は大型発電所など特定の場所から供給されるものであった時代から、個人単位や移動体単位、センサー単位でそれぞれが発電する時代が迫ってきていると言えるかもしれません。

ペロブスカイト太陽電池は原料や製造方法がこれまでの太陽電池と異なるため、新しいサプライチェーンや産業が構築される点も期待されています。ペロブスカイト太陽電池の市場は未成熟な状態ですので、これまでに太陽電池にかかわってきた実績の有無に左右されず、どの企業にも平等にチャンスがあると思います。むしろ、先入観を持たないほうが、アプリケーションとしての応用アイデアを生み出せるかもしれません。

いかに優れた技術でも市場がなければ普及せずに終わってしまいます。産総研では新規参入企業の方が相談したり試作したりできるしくみづくりも検討中です。多くの企業がこの分野に飛び込んできて、活気に満ちた状態になってほしいと考えています。

次世代の太陽電池といわれる「ペロブスカイト太陽電池」の開発現場

(Xでの動画解説記事はこちらから)

*1: 正孔はホールとも呼ばれる。電子が抜けた「抜け殻」のような部分だが、電子は電気的にマイナスなので正孔はプラスになる。これを運ぶ層がホール輸送層である。輸送層を形成する材料としては有機物が用いられることが多い。[参照元へ戻る]

*2: ペロブスカイトの結晶構造を作る化学物質の組み合わせや構成比は数百種類におよぶ。[参照元へ戻る]