微生物が主役の環境バイオテクノロジーを拓く

微生物が主役の環境バイオテクノロジーを拓く

2021/10/19

微生物が主役の環境バイオテクノロジーを拓く Comammox菌が水産加工廃水を肥料に転換

近年SDGsに対する企業の姿勢や取り組みが、企業の評価と投資の重要な判断基準になるなど、世界規模の課題解決に関する国際社会全体の認識は確実に変化してきている。その中でも、「つくる責任、つかう責任」と目標にも掲げられている廃棄物処理に関する課題は、企業活動を行う上で、避けては通れない問題だ。今回産総研は、廃棄物を無害化する単純な廃棄物処理でなく、微生物を使って食品加工廃水を有機肥料に転換する資源循環技術の開発を発表した。この有機肥料は水耕栽培に使用できるもので、日本の水耕栽培を発展させる可能性をもっている。今回発表した技術は、廃棄物から有価物を創り出すという点で、これまでの再利用による環境保全の考え方から一歩進んだ「アップサイクル」の取り組みといえるだろう。新たな技術を確立することができたポイントと、将来への展望を研究者に聞いた。

近年SDGsに対する企業の姿勢や取り組みが、企業の評価と投資の重要な判断基準になるなど、世界規模の課題解決に関する国際社会全体の認識は確実に変化してきている。その中でも、「つくる責任、つかう責任」と目標にも掲げられている廃棄物処理に関する課題は、企業活動を行う上で、避けては通れない問題だ。今回産総研は、廃棄物を無害化する単純な廃棄物処理でなく、微生物を使って食品加工廃水を有機肥料に転換する資源循環技術の開発を発表した。この有機肥料は水耕栽培に使用できるもので、日本の水耕栽培を発展させる可能性をもっている。今回発表した技術は、廃棄物から有価物を創り出すという点で、これまでの再利用による環境保全の考え方から一歩進んだ「アップサイクル」の取り組みといえるだろう。新たな技術を確立することができたポイントと、将来への展望を研究者に聞いた。

微生物の特定がブレイクスルー

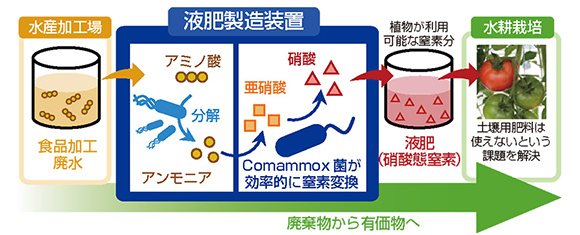

2021年3月、産総研は、タンパク質を多く含む食品加工廃水を原料に、水耕栽培に使用できる有機液肥を安定・効率的に製造する技術を開発したことを発表した。(3/30プレスリリース記事)

この研究は静岡を拠点に小型産業用ロボットや新たな農業技術の開発を行う株式会社アイエイアイ(IAI)と、静岡大学、静岡県工業技術研究所、沼津工業支援センターと産総研の共同研究によって行われた。

産総研でこの研究を先導したのが、環境創生研究部門の佐藤由也だ。佐藤によればこの技術は、廃水に多く含まれるタンパク質(アミノ酸)をアンモニアに分解するアンモニア化と、そのアンモニアから有機液肥として使える硝酸イオン(酸化型窒素化合物:NO3-)を得る硝化という二つの異なる化学反応を促進する技術であるという。研究チームは、それぞれの化学反応過程で有用なはたらきをする微生物を特定するとともに、その微生物が活性化するのに必要な環境条件を見いだすことに成功したのである。

微生物を使って有機肥料となる硝酸イオンを創り出すことには大きな意味がある。植物にとって、硝酸イオンは必須の窒素栄養分となるのだが、日本農林規格(JAS)では、化学的に生成した硝酸イオンは有機肥料と認めていない。その上、これまで有機化合物から化学的処理を使わずに硝酸イオンを安定的に生成することは技術的に困難とされていた。今回開発した技術によって、微生物を使って硝酸イオンを創り出し、それを有機肥料として大量生産できれば、水耕栽培農法の今後に大いに役立つことが期待される。

研究の中心メンバーであるIAIはこれまでにも、食品加工廃水を原料に、微生物を用いた有機肥料の生成を手がけてきた。しかし今回の研究成果には、従来とは大きく異なる画期的な発見があったという。

有機液肥製造において特に重要なのは、「アンモニア→亜硝酸→硝酸」という二段階反応からなる硝化のプロセスである。IAIはこれまで硝化の二段階の反応が最大限に発揮される環境条件と微生物を調べていった結果、アンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌という、異なる二つの微生物が貢献していると推定していた。しかし、現実には装置内に数千種を超える微生物が存在しており、そのどれが重要なはたらきをするのか、科学的に検証するのは難しかった。

今回の研究チームの最大の成果は、これら二段階の反応を促進している微生物が、「Comammox菌」だけであると特定したこと、さらに、このComammox菌が、酸素の不足した環境を好む嫌気性の菌と共存することで、酸素量が適度に少ない好ましい生息環境のバランスを維持していることもつきとめたことだ。

Comammox菌による食品加工廃水からの効率的な液肥生産

Comammox菌による食品加工廃水からの効率的な液肥生産

新型シーケンサーとゲノムDBをフル活用

なぜ研究チームは、微生物の特定と生息環境まで明らかにすることができたのだろうか。それは、チームの地道な実験の積み重ねと新技術を融合した結果だった。

今回の実験は一年以上に及んだのだが、実験槽はIAIが管理を行い、一日100リットル以上の水産加工廃水を毎日入れては液肥を取り出すという作業が日々行われた。産総研チームは、反応槽内の、微生物が付着してすみつくチューブ状の「担体」、通算150個以上からゲノム解析を行い、微生物データを基に装置の運転条件の検討を繰り返したのである。

解析に用いた「担体」

解析に用いた「担体」

佐藤はいう、「解析は、他の研究機関と分担して行いました。産総研では、採取したサンプルを網羅的に新型シーケンサーにかけて解析することを繰り返し、一方、静岡大学、静岡県工業技術研究所、沼津工業支援センターでは、水質の分析や、微生物の特定探索をしていただきました。このシーケンサーを使うと、採取したサンプルの中にどのような遺伝子情報をもつ微生物がどのくらいいるのかの証拠が一瞬でつかめます。その生の情報をゲノムデータベースに照合することで、微生物の種類と性質を調べるという作業を何回も繰り返し行いました。今回の成果は新型シーケンサーとゲノムDBなくしてはありえなかったと思います。」

現在の主要なゲノムDBは、日本、アメリカ、ヨーロッパで所有されるものが3種あり、それらは相互に情報共有されているという。ゲノムDBサービスはすでに20世紀の終わりから始まっていたが、2010年ごろに新型のシーケンサーが登場したことで、その利用が大いに拡大したという。このことが今回の研究を推進する一因となったのである。

新型シーケンサー

新型シーケンサー

身近な自然に生息するComammox菌

ところで、今回特定された「Comammox菌」とは、一体どんな微生物なのだろうか。この菌は、2015年にヨーロッパの二つの研究チームによって同時に発見されたのだが、その後、世界各地でさまざまな研究者が調査した結果、田んぼや畑、河原、草原、湖、など、自然界の至るところに存在する菌であることが確認された。そして現在、生息環境中におけるそのはたらきについて、研究が進められている途上にあるという。佐藤は、Comammox菌が生態系の循環においても重要な役割を果たしている可能性が高いとして、次のように語る。

「人間が呼吸するのと同じように、微生物も酸素を使って呼吸をしています。しかし、酸素のない環境では、微生物の場合、硝酸が酸素の代わりになるのです。硝酸は、エネルギーを得る基質であり、これをつくることは微生物にとって大変重要なステップです。生物は、老廃物としてアンモニアやその化合物を排出します。今回の研究では、Comammox菌がアンモニアから効率的に硝酸をつくることが確認されましたが、自然のさまざまな環境においても、同様にこの菌が重要な役割を果たしているのではないかと予測されます」

99%が未知なる微生物の世界

今回の研究成果を発表した後、研究チームは、装置を約10倍にスケールアップするという次のフェーズに開発を進めていった。しかし、装置を立ち上げてまもなく、液肥への転換効率が大幅に低下するという現象に見舞われた。

「調べてみると、Comammox菌が他のアンモニア酸化細菌に駆逐されそうになっていたんです。多様な微生物の集団には、微生物同士の関係性というのがあるんですね。一般的に大きな微生物と小さな微生物の間には、弱肉強食つまり捕食の関係もあって、微生物たちは常に生存競争にさらされている状態です。また、たとえ似た種類の微生物で構成される集団がいたとしても、地域や環境条件によって、活発に活動する微生物は異なり、起きる反応も違うのです。ですから、例えば、植物にとって重要な微生物がわかっていたとしても、土着の微生物同士が強固な関係にあるコミュニティにそれを入れると、淘汰されて長く維持できないということも起こります」

装置の中で人間の視力を超えたミクロのレベルでくり広げられる微生物同士の競争。Comammox菌が勝ち残るための環境コントロールが行われていたのだ。

「微生物は、そのようにコミュニティがつくられているところがすごく面白い。同じ環境中には、ひとくちに微生物といってもバクテリア(細菌)やアーキア(古細菌)、真核生物がいて、厳密には生物ではありませんがウイルスなどもいます。今後の研究では、そうした微生物同士のコミュニティを深く理解して、周りの環境や動植物に与える影響を調べたいですね。今はまだその関係が複雑すぎて、全く理解できず、予測できないことが起こるばかりですが、いずれは、そのコミュニティをまるごと意図する方向へとコントロールできるようになりたいというのが、ずっと先の目標としてあります」

研究チームはその後今回の装置におけるComammox菌による環境コントロールと折り合いをつける条件を見つけ出し、無事に十分な転換効率で液肥を生産するに至っている。

「新型シーケンサーが登場する以前は、一日せいぜい100片ほどしかDNAの断片を解析できなかったのが、登場してからは、一日一千万以上のDNAの断片を解析することが可能になりました。つまり十万倍です」と佐藤はいう。この迅速化によって人類は、例えば体内の腸内フローラや、土壌や海水中の有用菌の存在を、より効率的に確認する術を得た。しかし大量のサンプルから大量の遺伝子解析ができる現在においてもまだなお、99%以上の微生物はその正体がつかめていない、つまり培養できていないといわれている。「身近な環境に生息する微生物ですら、まだ多くのものが未解明であり、微生物の可能性は底知れない広がりをもっているといえます」 佐藤たちの研究の未来もまた果てしなく広がっている。

エネルギー・環境領域

環境創生研究部門

環境機能活用研究グループ

主任研究員

佐藤 由也

Sato Yuya