生物発光を応用し遺伝子発現検出装置を共同開発

生物発光を応用し遺伝子発現検出装置を共同開発

2016/09/30

生物発光を応用し遺伝子発現検出装置を共同開発 発光タンパク質「ルシフェラーゼ」を用いた測定装置の開発と光源の国際標準化

❶ 魅力的なコア技術があれば、それを中心に企業とともに用途を広げていける。

❶ 魅力的なコア技術があれば、それを中心に企業とともに用途を広げていける。

❷ 産総研との共同研究で、研究環境を整えられるのも大きなメリット。

❸ 産総研は技術開発から実用化そして普及まで企業とともに取り組む。

ホタルなど発光生物が光るのは、ルシフェラーゼ*1というタンパク質の働きによるが、世界で初めて赤く光るルシフェラーゼ遺伝子の同定に成功したのが、産総研の近江谷克裕だ。

近江谷はこの基礎研究を基に、多岐にわたる業種のさまざまな企業とともに発光測定装置や試薬、測定キットなどの製品化に携わってきた。その一つ、遺伝子発現を光の量で計測する発光測定装置は、創薬分野における薬剤スクリーニングや環境分野における化学物質の評価など、バイオメディカル領域で活用され、蛍光顕微鏡を除く発光関連製品は、国内市場約30億円、世界的には約200億円とも言われている*2(2012年)。今回は、産総研が長期間にわたり装置の共同開発を行ってきた測定装置メーカー、アトー株式会社の久保田英博氏を迎え、共同研究の経緯や成果を聞いた。

異なる色の生物発光を測定

これまでなかった装置の開発をもちかける

近江谷最初にアトーと共同研究開発を始めたのは1998年でした。そのころ、私は生物発光の色に興味を抱いていました。例えば、ホタルの発光する色は、黄~赤と種類によって変わります。私は、その異なる色で発光させるルシフェラーゼの働きは、異なる種類の遺伝子の発現を測るマーカーとして使えるのではと考えていました。最終的には2005年に大手化学メーカーと共同で、異なる色の光で複数の遺伝子情報の発現を同時に評価するキットを上市しました。しかし、その原理を証明し、測定可能であると検証するためには事前に測定可能な装置を開発する必要があり、当時すでに付き合いのあったアトーに共同開発の話を申し入れたのです。

久保田当初、異なる色を分けて測定する方法は、なかなか見つかりませんでした。悩んでいたとき、東京大学の秋山英文さんという物理学の専門家も加わってくださり、それが突破口になりました。

近江谷こうすればできると、秋山さんがその場で数式を書いて説明してくれましたね。

久保田それなら当社で製品化に向けて開発を進められる、と。

近江谷それ以来、色識別型ルミノメータ(複数の遺伝子発現を光で計測する装置)からウミホタルルシフェラーゼによる遺伝子発現測定用キット、さらに標準光源の開発まで、つまりハードからソフト、標準まで、さまざまな製品の研究開発を、アトーと共同で行ってきました。

基礎技術を実用化までもっていくコラボレーション

近江谷2001年に産総研に入る前、私は大学教員でしたが、その立場だと、基礎となるよいアイデアがあっても実用化に結びつけることが難しいと感じていたのです。そこで、技術を社会に出せる環境を求めて、産総研に移ることにしました。

久保田2002年には、共同研究を通じてアトーの研究員を1名(その後も別の装置開発の関係でさらに1名)、当時近江谷さんがいた産総研の関西センターに送り、鍛えていただきました。私たちは装置メーカーですが、そのころ、試薬開発も検討していたのです。

近江谷3年間、アトーの方々とコラボレーションしながら、ウミホタルのルシフェラーゼを使った新たな生物発光由来の試薬などを生み出しました。

2002年にはNEDOから予算がつき、色違いのルシフェラーゼの実用化に向けて動き始めました。3種の遺伝子の発現を3つの色で同時に連続的に測定できるリアルタイム色識別型ルミノメータ「クロノスDio」を共同開発し、2005年にアトーから市販されています。

クロノスDio

クロノスDio

細胞を培養しながら、遺伝子の発現を連続的に測定できるリアルタイム色識別型ルミノメータ

一方、当時私は、とても強く発光するルシフェラーゼを発見したところで、それを用いれば細胞の細かい動きも観察できるようになるのではと考えました。

久保田その近江谷さんの基礎研究を基に、私たちは細胞の動きがよく見える画期的な細胞イメージング装置「セルグラフ」を開発することになりました。これも2007年に市販を始めています。

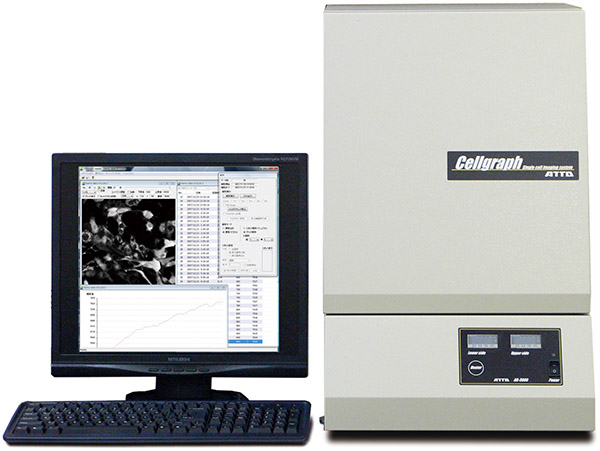

セルグラフ

セルグラフ

細胞ダメージの少ない発光で、遺伝子の発現を長期間リアルタイムでモニタリングできる微弱発光画像撮影装置

世界初の標準光源で国際標準化を目指す

近江谷このように私たちは共同でいくつもの優れた測定装置の開発をしてきました。さらに、これらの市場を拡大させ、信頼度を向上させるために、次に取り組むべきは国際標準化だ、ということで、最近はOECD(経済協力開発機構)の化学物質管理のテストガイドライン*3への導入を目指しています。

久保田そもそも測定装置をつくっているうちに「本当にこの結果は正しいのか」「装置をどう校正すればよいのか」と考えるようになり、自分たちで標準光源をつくることにしたわけです。当社の測定装置が本当に正しいのかも校正されてしまうので、メーカーとしては辛いところでもありますが、ここまできたらやるしかない。産総研の「グローバルトップ性能製品の評価手法の開発事業」で共同開発した「標準発光プレート」も、すでに市販に至っています。

近江谷最初にコアとなる技術があり、それを測る装置を企業と共同でつくって用途を広げ、さらに国際化していくために行きついたのが、光源の標準化でした。

久保田現在、医薬品開発などでは動物実験が行われていますが、その代替手段として、発光測定装置と標準光源は新たな市場をつくれるのではないかと期待しています。化学物質の管理が厳しくなっていることも、用途拡大の追い風になるでしょう。世界で初めての標準光源をもっている意味は大きいですね。

近江谷標準をつくるという意味では、日本の国家標準機関である産総研(計量標準総合センター)がかかわっていることも、企業にとっては安心感があると思います。 ISO/TC276というバイオテクノロジー分野での国際規格も出てきたので、その流れに私たちの細胞計測、発光計測の技術も乗せていこうということです。

久保田さんには、かなり強引に試作に付き合っていただきましたね(笑)。私は「セルグラフ」への思い入れも大きいのですが、久保田さんに「細胞1個が発光する微弱な光を測れないか」と相談したとき、久保田さんは「それは難しいのでは」と言いつつ、「でも、作ってみましょう」と受けてくださいました。

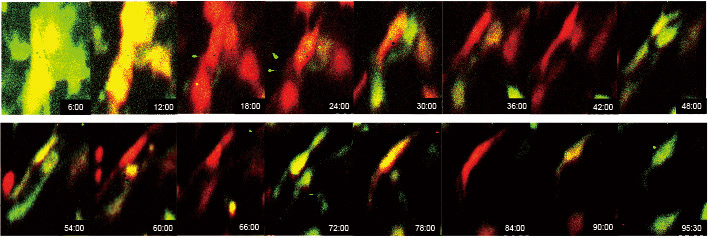

セルグラフで撮影した、3色のルシフェラーゼを使ったイメージング画像

セルグラフで撮影した、3色のルシフェラーゼを使ったイメージング画像

赤色は遺伝子Bmal1の発現が、緑色は遺伝子Per2の発現がより強くみられる状態。黄色はその中間の状態を指し、緑→黄→赤→黄→緑と一定の周期で色のピークが変化しているのがわかる。

久保田「ルミフルスペクトルキャプチャー」という微弱発光スペクトル測定装置も、近江谷さんの「光を分光してスペクトルを測りたい!」という強い要望が出発点でした。この試作もかなり試行錯誤しました。

近江谷その装置の開発中には、「ホタルの光は本当に明るいのか」という基礎的な議論にもなりました。それまでホタルの量子収率*4は0.88とされ、化学反応のエネルギーのほとんどが光に換わる世界で最も完璧な光と考えられていましたが、東大の秋山さんも、物理的にそんな高収率はあり得ないと疑問を抱いた。最終的には0.41という結論を得て、今では化学の教科書もこの数値に書き換えられています。このようなインパクトのある仕事ができたのも、仲間を増やしながら少しずつ大きな仕事ができるようになってきたのも、アトーさんのおかげです。

産総研には、ともにモノを生み出す仕組みがある

久保田近江谷さんから難しい要望が出ると、最初は「またか」と思います。しかし、ずっと共同研究開発を続けてこられたのは、そのような世界初の装置をつくる意義を感じたからです。

長い付き合いを通じて、積分球*5を用いた光の計測法など、私たちもさまざまな手法を教えていただきました。また、共同研究の初年度にはJSTの予算で設備を更新したのですが、研究環境を整えられたおかげで学生へのアピールができ、大学院卒の人材を採用することもできました。その面でも産総研との共同研究にはメリットがありました。

もちろん共同開発のすべてが成功したわけではありませんし、市場が読み切れなかったこともあります。でも、そこでの研究が、形を変えて別の製品に生かされることもありました。

近江谷企業規模が大きいと、ある程度以上の市場規模が見込めなければ動けませんし、最後まで忍耐強く付き合ってくださるところは多くありません。長く続けられたのは、うまくいかなくてもお互い、何回も挑戦する姿勢があったことが大きかったですね。

久保田私にとって産総研の技術開発は実用化を意識していて、スタンスが企業寄りなのもやりやすかったですし、きちんと試作にはコストがかかること、例えば開発には人件費もかかるわけで、企業は部品代だけでは動けないことを理解してくれていました。共同研究の制度の枠組みの中で、産総研の装置などを使うことができたのもありがたかったですね。産総研にはともにモノを生み出していく仕組みがあると感じています。

一つ要望としては、産総研のもっている特許や技術の開示時など、最初の一歩のハードルがとても高いので、知的財産のリファレンスの方法をもう少しわかりやすく、使いやすくしていただければありがたいです。

強いコア技術があれば世界を変える製品を生み出せる

近江谷これまで研究開発から実用化、標準化まで、あらゆる段階を経験してきましたが、これは私が赤く光るルシフェラーゼを生物から世界で初めて採取したことをはじめ、コアとなる技術があり、それらを強い特許としてもっていたからこその成果でもあるのです。

装置メーカーのアトーのほかにも、化学メーカーやベンチャー企業が、それぞれ補完し合う形で、コア技術に関連する製品開発を行っています。核となる魅力的な技術があれば、企業はついてきてくれるのです。

久保田ただ、社会に貢献し得るシーズを複数同時に提供してもらっても、中堅・中小企業には開発以降の製品化までのすべてを自社で引き受ける体力はありません。

近江谷産総研は、技術を社会に出すところまで、つまり開発から実用化、標準化と、普及段階まで中堅・中小企業をサポートしながら、ともに取り組んでいくことができると考えています。

自分たちで装置を開発すれば、自分たちが世界のここにしかない装置の最初のユーザーになれます。そういったユーザー視点から製品開発を行い、実現することで、世界は本当に変わります。よいシーズがあっても、一人では開発のスピードもでませんし、モチベーションもどこまで維持できるかわかりません。研究者にとって自分の研究が製品化されるのは本当にうれしいことなので、ぜひ企業とかかわり、自分の研究が世の中に役立つ喜びを味わってほしいですね。

久保田製品化がうれしいのは企業にとっても同じです。もちろん、売れればもっとうれしいですが(笑)。

近江谷産総研の研究者には、企業の方とのコミュニケーションを深め、「こういう装置があれば、このようなことに役立つ」と、積極的に自分の夢を語ってほしいですね。そして企業の方も、ぜひ産総研の研究者とじっくり話をしてください。研究の真意まで聞き、お互いにアイデアを引き出し合える関係になれればと思います。

久保田同感です。産総研にはぜひ企業に歩み寄っていただき、困難があったときは外部の協力も得ながら、実用化までともに歩んでくれる姿勢があるとよいですね。

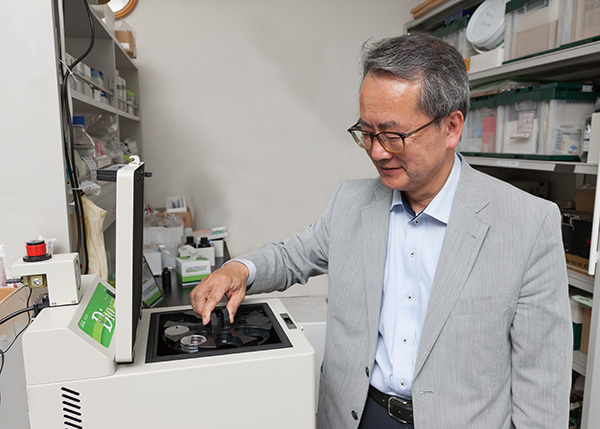

クロノスDioを使って説明する久保田氏

クロノスDioを使って説明する久保田氏

*1: 発光基質(ルシフェリン)の酸化を触媒することで、発光を引き起こす酵素の総称。ホタルルシフェラーゼが最も有名。そのほかに、イクオリン(オワンクラゲ)、ウミシイタケルシフェラーゼ、ウミホタルルシフェラーゼなどがある。[参照元に戻る]

*2: 一部、蛍光撮影機能を含む。溶液の発光量を測定する一般的なルミノメータの市場規模は約3億円。[参照元に戻る]

*3: 化学物質やその混合物の物理化学的性質、生態系への影響、生物分解および生物濃縮、ヒト健康影響などに関する知見を得るための国際的に合意された試験方法。[参照元に戻る]

*4: 発光基質(ルシフェリン)が化学反応により酸化され光が生み出されるが、1個の基質が生み出す光子数の割合。[参照元に戻る]

*5: 反射率(拡散反射率)の高い素材を内側全面に塗った中空の球。積分球内で光を多重反射させて均一にし、その光の一部を検出すると、試料からの散乱した光なども測定できる。[参照元に戻る]

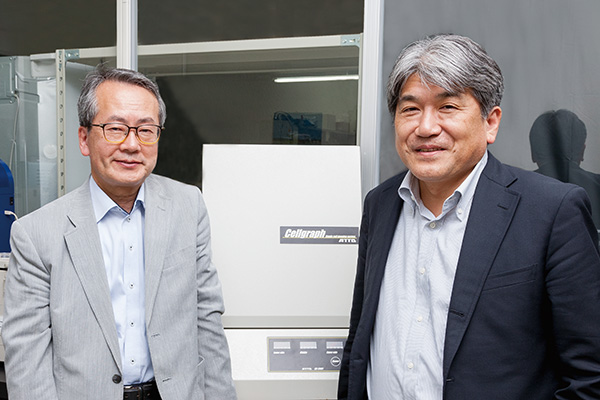

バイオメディカル研究部門

研究部門長

近江谷 克裕

Ohmiya Yoshihiro

アトー株式会社

取締役

技術開発部長

久保田 英博

Kubota Hidehiro

お気軽にお問い合わせください

産総研

生命工学領域

バイオメディカル研究部門

アトー株式会社