生物が光る目的とは

人間はホタルのように光るしくみをもっていません。だからこそ、ホタルが高度なしくみで光っているようにも思えるし、かといってクラゲや深海のイカが高度なしくみをもっているとも考えにくい。なぜ彼らは光るのでしょうか。

「たとえば、ホタルが光るのは主に求愛行動と考えられています。オスがメスの気を引くためです。チョウチンアンコウは、発光バクテリアを利用して鼻先に垂らした提灯のようなところを光らせます。光でエサを呼び寄せて、それを食べる。つまり、捕食のために光っています。深海にはお腹が光る魚がたくさんいます。40cmほどの小さなサメも光るものがいますね」(近江谷さん)

近江谷さん

近江谷さん

生息地によって光の強さが変化する

お腹が光るとは、どういうことだろう?

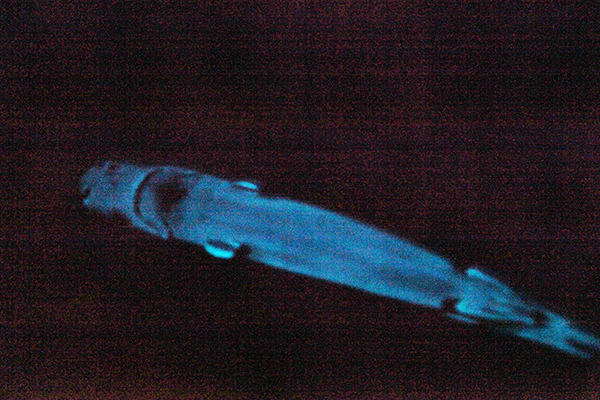

「近江谷さんとノルウェーまで、光るサメを獲りに行ったことがありました。そのカラスザメは腹の部分が薄ぼんやりと青く光ります。カウンター・イルミネーションという言い方をしますね。200~300mの深さになると、太陽の光が弱くなります。下から見たときにお腹の部分が影になって見える。それを隠すために、周囲の明るさに溶け込むよう光るんです。下から狙っているより大型の捕食者の目を欺いて身を守るのが目的ですね」(三谷さん)

「深海によって光の到達量が違うので、生息している深さで光の量が変わるのです。200mぐらいだと、光の量は水面の100分の1くらい。だから薄く光るのがいいのです」(近江谷さん)

カラスザメの全身(上)と発光したお腹 ©産総研

カラスザメの全身(上)と発光したお腹 ©産総研

光をフル活用した生存戦略

身を守る手段として、光る。それにしても、深海にいる生物は、必要以上に光っているように見えますが。

「富山のホタルイカを研究している人が言うには、光をつければ敵に見えますけど、それを消せばまたわからなくなる。わざとつけたり消したりして、逃げる。つまり攪乱作戦です。他に、ダンゴイカの場合は、光を吹きつけて敵を脅かしているんです」(近江谷さん)

ダンゴイカ photo by Adobe Stock

ダンゴイカ photo by Adobe Stock

タコの墨吹きのように、光る分泌物を吹き出して注意を引きつけ、その間に逃げるウミホタルのような発光生物もいるという。

「求愛やコミュニケーション、捕食、目くらましなど、それぞれの戦略として光を使っているのです」(近江谷さん)

光る側と、光を見る側。双方がいるということは、生物の発光は、視覚の発達とともに進化してきたのだろうか。

「それは、たぶん違うんです」と近江谷さんは否定する。

発光による酸化で酸素を除去

「光る理由として、いま世界的に有力なのはスカベンジャー説です」

スカベンジャーといえば、腐肉食やゴミ漁りの意味でよく使われるが、ここではちょっと違う意味で使われるようだ。「不要物を除去する」ということらしい。

「生物にとって酸素は毒です。人間のように高等な生物は、酸素除去のしくみを他にもっていますが、彼ら発光生物は酸化することによって酸素をスカベンジ(除去)しているのです。つまり、危険な酸素を燃やすために光っている。光ることで酸素の毒が消えているのです」(近江谷さん)

発光=基質の酸化

哺乳類や両生類、は虫類、鳥類に発光生物はいない。発光バクテリアから魚類まで、すなわち系統発生の初期にある生物だけが発光するしくみをもっているという。三谷さんが具体的に解説してくれた。

「光るために必要なものが基質(総称してルシフェリンという)です。基質の酸化反応によって光ります。その酸化反応を効率よく進めるのが酵素(ルシフェラーゼ)の役目です。酵素は触媒として反応を助けているのです。酵素がなければ光って見えないということになります」

生体内でルシフェリンが酸化しているようすを、我々は「きれいだな」と見ているということだ。

三谷さん

三谷さん

深海ではメジャーな発光生物

「発光生物は、およそ700属に存在、そのうち深海生物の8割以上が光ると言われています」

と近江谷さんは言う。つまり、深海では光らないほうが少数派。なぜ人間は光らないのかと、聞き返されそうだ。

光るしくみは意外と単純らしい。しかしその効果は絶大だ。人間だって、漆黒の闇にわずかな光があれば、フラフラと引き寄せられる。

熱を出さない光=コールドライト

「紀元前の哲学者アリストテレスの時代から、人は光る生物に興味をもっていました。彼はこの光を、熱を出さない光=コールドライト(冷光)と呼んでいました。彼らが見ていたものの1つは、地中海の貝です。カモメガイだと思われますが、ローマ時代には貝からポタポタと落ちる光る液体をみんなでパンにつけて食べることがけっこう流行ったらしい」

「日本で最初に記述されたのは『日本書紀』で、森の中で光る神様がざわめいているという記述があります。ホタルでしょうね」(近江谷さん)

古来より人は光る生物に興味をもっていた、と語る近江谷さん

古来より人は光る生物に興味をもっていた、と語る近江谷さん

発光の研究は進む

人工の光に囲まれてしまった現代とは違い、昔は炎しか夜を照らすものはなかった。その時代に熱をもたない光を発する生物は、どんなに神秘的だっただろう。それ以降、ベンジャミン・フランクリン、"ボイルの法則"のロバート・ボイル、ルイ・パスツールなど、幾多の科学者がこの光る生物の謎を解こうと挑戦してきた。

19世紀後半になってフランスの生物学者ラファエル・デュボアが2つの物質が混ざることで光っていることを発見した。基質と酵素の組み合わせだ。今ではさらに研究が進み、なぜ光るのかということがわかりつつある。

「1つの分子が酸化されるときに、そのうちの3~4割が光エネルギーに変換され、熱はほとんど出ないと言われています。それが白熱電球と違うところで、電球はほとんどを熱エネルギーに変えてしまいます。だから発光生物はすごく効率的に光っているのです」(三谷さん)

物理反応ではなく化学反応による光

効率的という言葉に、LED電球よりも? と訊いてしまったが、近江谷さんは「LEDの光は物理反応です。こちらは化学反応なので、それを一律に比較することは難しい」という。

それにしても、あんなに小さな体から強い光を出すのは、光変換効率が高いからだという話には納得がいく。

「ところがですよ……」と近江谷さんの話が続く。

光る原理はわかった! しかし…?

「光る生物の発光のしくみはバラバラなんです。基質や酵素がそれぞれの生物で違うので、発光の具体的なしくみを突き止めるのはたいへんなんです。いま、光るしくみがわかっているのが10種類ぐらいで、そのうちきっちりと基質も酵素(タンパク質)もわかっていて、それが応用に活かされているものは、バクテリアとホタルとウミホタル、ウミシイタケ(クラゲ)の4つぐらいしかない」

「進化の系統樹で考えたとき、発光生物は同じ枝の先にいるわけではなく、それぞれ独自に光るしくみを獲得しているのです」

それぞれに違うしくみで光る!? そんなことが起こっているのか。

光る生物、みんな違って、そこがいい!

「彼らは、あり合わせの材料で光っている。だから、光るしくみがバラバラなのです。言い方を変えれば、酸素をスカベンジすることで光った生物がいままで生き残ってきた。たまたま生き残ってきたとも言えるのです。ホタルの光るしくみがわかったとしても、他の生物の光るしくみがわかるわけではありません。そこが研究の大変なところであり、醍醐味ですかね」(近江谷さん)

2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩さんも、オワンクラゲの光るしくみを解明し、緑色蛍光たんぱく質(GFP)を発見した。研究のために捕獲したオワンクラゲは数十万匹にものぼると言われる。何十トンものクラゲから抽出できる成分は、わずか数ミリグラムだという。

「オワンクラゲは毎日採れますが、いま三谷さんがやっているゴカイは、年に1週間しか捕獲できません。その時期には研究者総出で富山湾に繰り出します」(近江谷さん)

捕獲チャンスは年に1週間!

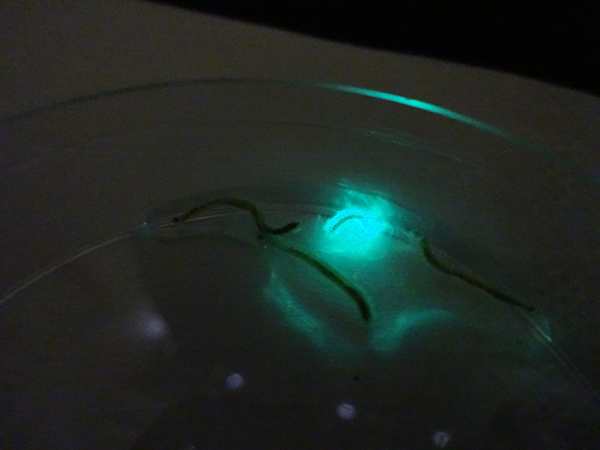

「下村脩さんの時代と比べると分析技術が進んでいるので、そこまで必要はないのですが、富山湾のゴカイは、10月初旬の1週間ぐらいしか捕獲のチャンスがない。海中に光を当てて、寄ってきたところをすくい取るんです」

「彼らは生殖行動のためにその時期だけ浮き上がってくる。メスが海面で光りながら輪を描いて回っているところに、オスが光を点滅させながら寄って来て、放精と放卵を行い、受精が成立します。そこを我々が襲うわけです(笑)」(三谷さん)

ゴカイについて、身振りを交えて説明する三谷さん

ゴカイについて、身振りを交えて説明する三谷さん

ゴカイは、海釣りの餌によく使われる1〜2cmの環形動物。光るゴカイは、富山湾と、アメリカ西海岸、カリブ海などで採れるという。カリブのゴカイは満月の2日後に出現のピークが来るが、富山湾は、年に一度。潮の満ち引きとも関係なく、ただ時期に合わせて浮き上がってくるという。

「浮き上がっているのが20~30分で、それでパタリと終わります。終わりがハッキリしているから、仕事を終えて飲みに行くにはもってこいの研究対象です(笑)」(近江谷さん)

多彩な発光色が新技術を生み出す

1週間やっても採れるのは、せいぜい数グラム。数にして400~500匹という地道な作業だ。しかも、見た目はちょっと気持ちの悪いゴカイ。三谷さんたちが注目したのはその光の色だという。

「発光ゴカイは青緑色に光ります。この色が今までなかったのです。陸の発光生物は多くが緑色に光ります。海は青色が多いんです」(三谷さん)

ゴカイの採取風景(上)と採取したゴカイ。青緑色に光っている

ゴカイの採取風景(上)と採取したゴカイ。青緑色に光っている

なぜ、色のバリエーションが必要なのか。近江谷さんが解説してくれた。

「我々は、発光生物のしくみを解き明かして、薬を探したり、毒を感知したりする応用に活かしています。たとえば、がん細胞の薬を探すとき、薬のもつ効果と毒性といった複数の情報が一度にとれるのです。マルチ遺伝子発現解析と言っていますが、もう10年前に製品化して現在、使われています」

ホタルには、緑色に光るものもあれば、オレンジや赤色の光を出す種類がいる。それらのホタルの遺伝子を解析し、光らせているタンパク質を決める。これを哺乳類でも光るように遺伝子配列を変えれば、がん細胞に入れて光らせることができ、たとえば、行き先を追いかけることができるのだ。色分けして追跡すれば、一度で複数の情報を得られるというわけだ。

すでに活用されている発光生物研究の成果!

実際に、化粧品材料などの化学物質の皮膚に与える影響を評価する細胞を開発、2017年にはOECDのガイドラインの1つとして活用されている。

「基礎研究から、応用・実用へ。そして最後はガイドラインまでつくるのが我々のスタンスです。発光生物の研究の面白さは、単に発光のしくみを解明することだけじゃなくて、それを医学や薬学に役立てることができること。なぜ基礎研究からやらなければいけないかと言えば、光る原理を見つけなければ応用につながらないからです。フィールドワークも重要なんですよ。それに楽しいし(笑)」(近江谷さん)

光る色は生態系に影響を受ける

ホタルの光る色が多彩なのは、多種多様なホタルが活動している生態環境が影響していると考えられている。赤く発光する鉄道虫というホタルの仲間がいるブラジルでは、1ヵ所で20~30種のホタルが飛び交っているという。その中から同種を見分けるためには色も多彩である必要がある。

光るゴカイも、浅瀬で目立つように青緑になっているのではないかと三谷さんは推測する。発光生物が生き残るためにつけた知恵を、人間が利用させてもらっているのだ。

「光は目印なので、生命現象のマーキングに使えるんです。先日訪ねたイスラエルの研究者は、地上に置かれた火薬を見つけるために発光生物を利用しようとしていました。日本人にはないアイデアですよね」(近江谷さん)

発光生物を利用して火薬発見をめざすイスラエル研究者の取り組みを「日本人にはない発想」と語る近江谷さん

発光生物を利用して火薬発見をめざすイスラエル研究者の取り組みを「日本人にはない発想」と語る近江谷さん

謎だらけの発光生物!

発光生物の世界はまだまだ謎だらけだという。たとえば、ホタルイカ。沖漬けなどの酒肴としても日本人には身近な生物だが、じつは触媒となる酵素すら特定できていないという。

「ホタルイカは山ほど獲れるんですが、世界中の人がやっても特定できない。論文もたくさんありますけど、再現実験すると微妙に違うんですよね」(三谷さん)

「ホタルイカは、発光生物界の最大のミステリーです」(近江谷さん)

ウミホタル、ホタルイカ、ホタル。日本には深海まで潜らなくても、魅力的な発光生物はたくさんいる。夜の海が光るという「夜光虫」もそのひとつだ。

人類を魅了しつづける「光る」という現象

「こいつも面白いですよ。キャプテン・クックは航海中に見つけて『バーニング・シー=燃える海』と驚いていますが、これが夜光虫。動物性プランクトンの一種で、正式名称は渦鞭毛虫(うずべんもうちゅう)と言います。植物性プランクトンの発光性渦鞭毛藻を食べて光るのだと思います」

「この渦鞭毛藻は、昼間は光合成をして夜は光るという完全自立型発光生物なんです(笑)。光合成に使うクロロフィルが代謝すると、ルシフェリンという基質に変わります。それが光るのです。光合成する生物で光る、例外的な存在です。夜光虫は、これを食べて二次的に光る。波の刺激によって光りますが、これが大量発生すると『赤潮』の原因の1つになるのです」(近江谷さん)

光っている夜光虫を見て何かを感じているのは、人間ぐらいしか思いつかない。これこそ、なぜ光るのかわからない生物だろう。

波打ち際を青く染める夜光虫の光。photo by Adobe Stock

波打ち際を青く染める夜光虫の光。photo by Adobe Stock

発光生物の「光」は人類の道標となるか?

わからないことだらけだけど、今日わかったことは、発光生物の価値は見た目以上に大きいということだ。

研究者も、初めは美しさに目を奪われて、その不思議な現象のとりこになる。そして10年、20年という長い時間をかけて付き合っていくことで、彼らがもつ能力が、最先端の「センシング技術」につながることを発見した。暗闇でなくても、光は道しるべとなる。

深海で発光する生物を見て、自然のイルミネーションが目の癒やしになる、とホンワカしている場合じゃあない。発光生物って本当はスゴイ、と言いたくなる。

最後に、近江谷さんのこんな言葉を紹介しておこう。

「緑色蛍光たんぱく質(GFP)は、下村脩さんの化学賞の他に、超解像顕微鏡を発明した科学者にもノーベル賞をもたらしています。発光クラゲは2つのノーベル賞を与えた発光生物と言われています。まだ、ルシェラーゼ(発光酵素)には受賞の可能性が残されているので、僕は3つめを狙いますよ」