超臨界地熱発電とは?

超臨界地熱発電とは?

2025/05/21

超臨界地熱発電

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

超臨界地熱発電とは?

超臨界地熱発電とは、地下深部に存在する、純水の場合は超臨界状態となる流体を活用して発電を行う技術です。超臨界状態とは、物質が特定の温度と圧力を超え、液体と気体の区別がつかなくなる状態を指します。この状態の流体は、非常に高い熱エネルギーを持つため、従来の地熱発電よりも高効率な発電が可能です。最新の地下探査の結果によれば、冷却中のマグマの上部にはマグマに含まれていた水が超臨界状態で数%程度含まれ、さらにマグマ最上部の水を通しにくい層の下に超臨界状態の流体が閉じ込められているとみなされています。これを新たなエネルギー源として利用するのが超臨界地熱発電です。

政府は2030年度までに、電力全体の1 %を天候の影響を受けずに24時間安定して稼働可能な地熱発電でまかなう目標を掲げています。しかし2030年度の導入量の目標が1.5 GW(ギガワット)であるのに対して、2024年5月現在の導入量は約0.6 GW。そこで新たなエネルギー源として有望視されているのが超臨界地熱発電です。超臨界地熱発電研究の現在地と、実用化に向けた課題、未来の展望等について、再生可能エネルギー研究センターの浅沼宏キャリアリサーチャーに聞きました。

超臨界地熱発電とは

地熱発電と超臨界地熱発電の違い

超臨界地熱発電の説明をする前に、地中熱と地熱の違いについて説明します。

地中熱とは、地面の下およそ100 m程度の深さの熱エネルギーを指します。日本の場合、地下20〜100 mほどの場所の温度は10~25 ℃程度で安定しており、この地中熱の特性を活かすと夏は冷房、冬は暖房に活用できます。(産総研マガジン「地中熱とは?」)

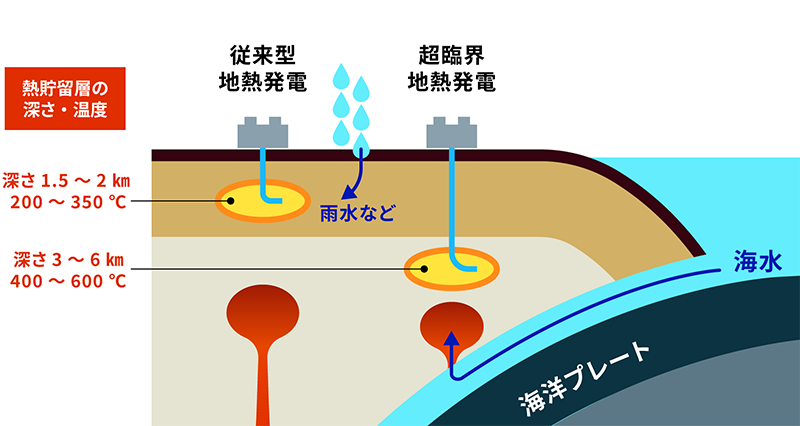

一方、地熱とは、地球深部にある高温のマグマに由来する熱エネルギーのことです。これを利用する地熱発電は、マグマの熱で温められた地下水(200~350 ℃)から蒸気を取り出して発電する仕組みです。(産総研マガジン「地熱発電とは?」)

エネルギーを利用する際、地中熱は温度が低く比較的浅い場所を、地熱は高温の深い場所を使うという違いがあります。利用方法も異なり、地中熱は空調、地熱は発電に適しているのが特徴です。

日本は、世界第3位の豊富な地熱エネルギー資源を持ち、地熱発電を活用できるポテンシャルが非常に高い国です。しかし、現在導入されている地熱発電設備による発電量は約0.6 GWと、保有する資源量に対する割合を考えると非常に低い水準にとどまっています。この状況を改善し、地熱発電を天候の影響を受けずに24時間安定して稼働可能な純国産エネルギーとしてさらに活用するため、政府は2030年までに導入量を1.5 GWに増やす目標を掲げています。

目標達成に向け、地熱による発電量を飛躍的に増やすことができる革新的な技術として注目されているのが、超臨界地熱発電です。

超臨界地熱発電の仕組みと基本概念

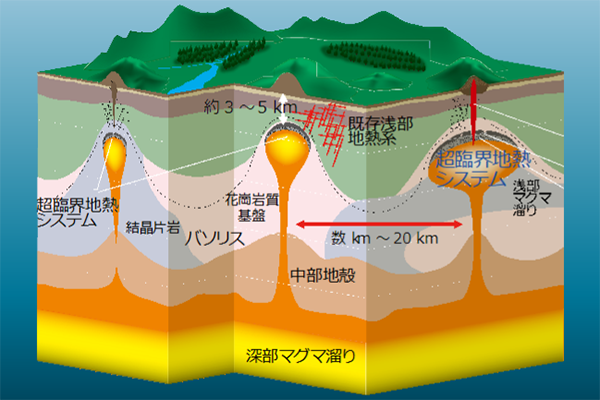

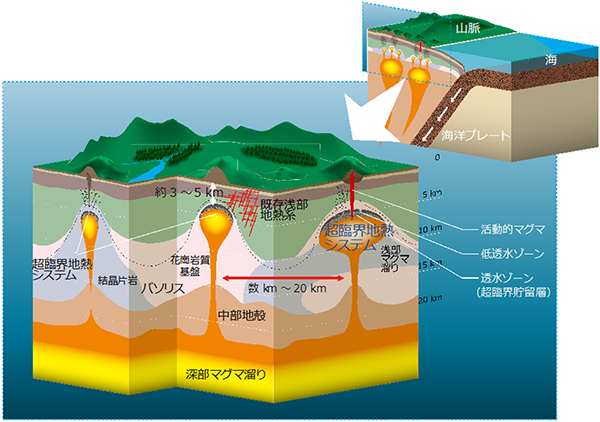

超臨界地熱発電とは、従来型地熱発電で利用する地熱貯留層よりもさらに深い、地下約3〜5 kmにあるマグマ起源の流体を利用する技術です。この技術の核心は、非常に高温高圧の環境にある地熱資源を活用することで、より多くのエネルギーを引き出せる点にあります。

従来型の地熱発電と超臨界地熱発電の模式図

従来型の地熱発電と超臨界地熱発電の模式図

非常に高温高圧な条件下では、流体は超臨界状態にあると考えられています。ある物質が液体と気体の状態を区別できる限界の温度・圧力を臨界点といい、この区別がつかなくなる状態を超臨界状態と呼びます。超臨界地熱発電は、純水であれば超臨界状態にある流体を取出し、発電用のタービンを回すことで、従来の地熱発電に比べて効率よくエネルギーを取り出せると期待されています。

世界の地熱先進国では、超臨界地熱発電がブームになっています。日本やニュージーランドなど、海洋プレートの「沈み込み帯」にある地域では、海洋プレートが沈み込むときに境界の部分でマグマが発生します。これが地上へ向けて年に数cm程度上がってきます。たとえば、東北地方であれば地表から大体3 kmから6 kmくらいのところで上昇が止まり、100万年ほどかけて冷えていきます。従来型の地熱発電は、この冷えつつあるマグマを熱源として使っていますが、最近の研究で、この地上近くまで上がってきたマグマの一番上のところに、高温高圧の流体を蓄えた部分があるということがわかってきました。

沈み込み帯においてマグマが発生する様子とマグマだまり上部にある熱を蓄えた部分の図解

沈み込み帯においてマグマが発生する様子とマグマだまり上部にある熱を蓄えた部分の図解

超臨界地熱発電の実用化に向けた取り組みと課題

超臨界地熱資源とその特徴

超臨界地熱発電が注目される理由の一つは、大量の発電が可能になるという点にあります。

超臨界地熱資源は、多くの火山の下に存在すると考えられています。なぜなら、火山が噴火するにはマグマが必要であり、その周辺には超臨界地熱資源がある可能性が高いからです。特に、過去100万年以内に噴火した履歴のある火山の下には、超臨界地熱資源が存在している可能性が高いとされています。

日本国内にある1つの火山で100 MW(メガワット)の発電が可能だと仮定すると、発電容量は数GW以上に達する可能性があります。世界でも有数の火山国である日本では、現在と比べて、10倍以上の発電量に増やすことができる計算です。もし利用が進み発電方法のバランスが変動すれば、脱炭素社会の実現に大きく貢献できるだけでなく、エネルギーセキュリティの強化にもつながります。自国で必要なエネルギーを確保できることは、非常に意義があります。地熱発電は他のクリーンエネルギーである太陽光や風力と異なり、時刻や気象条件に影響されることなく安定的に発電が可能です。そのため、ベースロード電源として活用できる点も魅力です。これからのエネルギー問題を解決する手段の一つとして、超臨界地熱発電は非常に有望だと考えられています。

環境への影響とそのデメリット

一方で、超臨界地熱発電開発の過程では、腐食性の高い蒸気が大気中に放出される可能性があることがわかっています。この蒸気は、適切に管理することで大気への影響を最小限に止めることはできますが、配管の腐食などのリスクは残っています。

また、地熱発電を含む地下開発では、地下に水を注入する際に地震を誘発するリスクが指摘されています。しかし超臨界地熱発電のターゲットとなる地下条件は、地震が起きにくい温度と圧力の状態にあるため、地下でのバランスを保てば、このリスクは非常に低いと考えられます。

超臨界地熱発電の開発では、地下の状況にまだ不確定な部分が多く、実際に掘削して資源の存在を確かめることが重要です。その上で、商用発電を実現するためには、腐食性の高い蒸気に対応するための資材や技術の開発が必要になります。現行の地熱発電所で使用される資材では数年間で劣化してしまうため、新しい資材やタービン、発電技術の開発が求められています。

産総研の取り組みと未来への展望

産総研における超臨界地熱発電の研究

超臨界地熱プロジェクトにおける産総研の役割は、主に地下の状態を探査し、得られたデータを基にモデル化して、地熱システムや貯留層の推定を行うことにあります。

超臨界地熱の研究は非常に広範な分野を含みます。地上の発電システムの設計、地下の探査、シミュレーションまですべてをカバーする必要があり、さまざまな課題が複雑に絡み合っているのが現状です。私たちはこのプロジェクトを「地熱アポロ計画」と呼び、産総研、大学、企業が協力し、オールジャパン体制で研究に取り組んでいます。

産総研では、福島再生可能エネルギー研究所(FREA)と地質調査総合センター(GSJ)が密に連携して研究開発を行っています。今後は、試掘と各種検査を行うと同時に、国内での資源量の詳細評価もしなければなりません。2030年頃までに資源量の測定、1地点あたりの発電量の推定、化学的な問題の解決などを総合的見て、商用発電が可能かどうかの評価を産総研が担うための準備をしています。

超臨界地熱発電がもたらす未来

現在、日本にある在来型の地熱資源は約23 GW分あると推定されています。環境省の試算では、そのうち2050年に発電可能な発電量は3.6 GW程度。日本全体の発電容量は300 GW以上ですので、現在のままでは地熱発電の割合は1 %程度にとどまってしまいます。

しかし、超臨界地熱発電を導入することで、目標は大幅に引き上げられます。この技術が実現すれば、現在の石炭火力発電をすべて置き換えることが可能となるでしょう。これによる脱炭素の効果は非常に大きく、国産エネルギーとしての地熱発電が大きな役割を果たすことを期待できます。2050年以降、地熱発電の存在がエネルギー産業に革新をもたらすことを目指して研究開発を進めています。

短期的には、超臨界地熱発電の研究開発を進めることで、従来型の地熱発電にも大きなポジティブな効果を与えることがわかっています。超臨界地熱がどのように構成され、どのように機能しているのかを理解することは、従来型の地熱発電の持続可能性や拡大の可能性をも高めるでしょう。

また、産総研では全国の有望な地熱地点の資源量評価を効率的に進めるため、AIを活用した探査にも取り組んでいます。今後、超臨界地熱発電が実用化するまでにはおよそ25年かかると考えられますが、その間の人材育成と知識の継承は重要な課題です。産総研と東北大学が連携して実施している「NEDO講座」では、企業向けのオンライン講義を展開し、超臨界地熱に関する知識の普及を図っています。

超臨界地熱の実現には、社会全体での理解と協力が欠かせません。そのため、私たちは研究成果を広く共有し、地熱発電の可能性をより多くの人々に知っていただくことを目指し活動を続けていきます。