再生医療とは?

再生医療とは?

2025/04/09

再生医療

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

再生医療とは?

再生医療とは、細胞や遺伝子などを活用して病気やケガなどを治療することです。いま再生医療が注目されている理由は、これまでの医療では治療の難しかった病気やケガに対して、新たな治療方法を提供する可能性があるからです。例えば臓器移植についても、ドナー不足を再生医療によって補える可能性が期待されています。iPS細胞を生み出した日本では、世界に先駆けて再生医療を推進する法律が整備されたり、薬や医療機器の安全基準に関する法律が改正されたりするなど、再生医療の推進に向けた体制構築が進められています。一方でその全面的な普及には、高額な治療費や長期的な安全性の確保などいくつかの課題を解消する必要があります。

再生医療は、従来の症状抑制や対処医療中心の医療では実現できなかった疾患を完治させる可能性があり、広く一般に関心が持たれている分野です。現在、iPS細胞などを使った再生医療等製品の研究開発が盛んに進められています。しかし、安全性や品質管理、コストなどの課題が残されており、それぞれの課題解決に向けた研究開発が進んでいます。再生医療実用化に向けた課題はどのように解決できるのか、再生医療実用化に向けた研究がどのように進んでいるのか、細胞分子工学研究部門細胞動態システム研究グループの回渕修治研究グループ長に聞きました。

再生医療とは

再生医療等製品の定義

再生医療等製品の定義について、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のウェブサイトには次のように記されています。

| 再生医療等製品は、以下に掲げる製品であって、政令で定めるもの |

| (1)人又は動物の細胞に培養等の加工を施したものであって、 |

| イ 身体の構造・機能の再建・修復・形成するもの |

| ロ 疾病の治療・予防を目的として使用するもの |

| (2)遺伝子治療を目的として、人の細胞に導入して使用するもの |

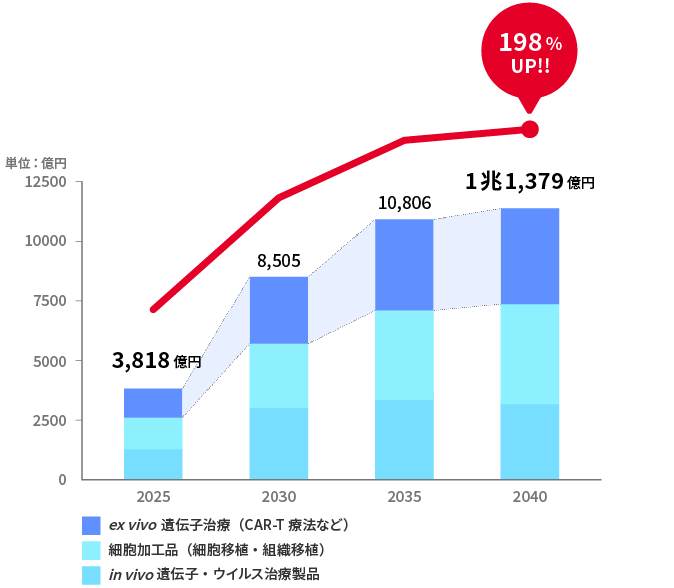

また、再生医療等製品は大きく細胞加工製品と遺伝子治療用製品の2つに分類されます。細胞加工製品はさらに、組織移植、細胞移植、ex vivo遺伝子治療に分けられます。組織移植は、細胞を用いて人工的に作られた組織を体内に移植する技術ですが、これを実現するにはまだ時間がかかります。細胞移植については、例えば、脊椎損傷などで脊椎の神経細胞がダメージを受けたときに間葉系幹細胞を移植するケースなどがあり、製品化されています。ex vivo遺伝子治療がもっとも伸びている分野で、よく知られているのがCAR-T療法です。CAR-T療法とは、免疫機能を担うT細胞をがん患者から採取し、それに遺伝子を導入してT細胞を強化し、患者の体内に戻す治療法です。これにより、効率的にがん細胞を強く攻撃できるようになります。

もう一方の遺伝子治療用製品が主な対象とするのは遺伝病です。ウイルスなどを使って患者の遺伝子そのものを修復する治療で、これも市場は伸びつつあります。

令和元年度(2019年度) 再生医療・遺伝子治療の市場調査. 「2019 年度再生医療・遺伝子治療の市場調査業務」[PDF:6.9MB](国立研究開発法人日本医療研究開発機構) この資料より転載・改変

令和元年度(2019年度) 再生医療・遺伝子治療の市場調査. 「2019 年度再生医療・遺伝子治療の市場調査業務」[PDF:6.9MB](国立研究開発法人日本医療研究開発機構) この資料より転載・改変

再生医療に対する期待と現状

再生医療に対する期待が高まっている理由は、従来の治療法の限界を打ち破る可能性があるからです。現時点で市場に多く流通している医薬品の多くは低分子医薬品であり、その効果の多くは疾患に対する症状抑制です。

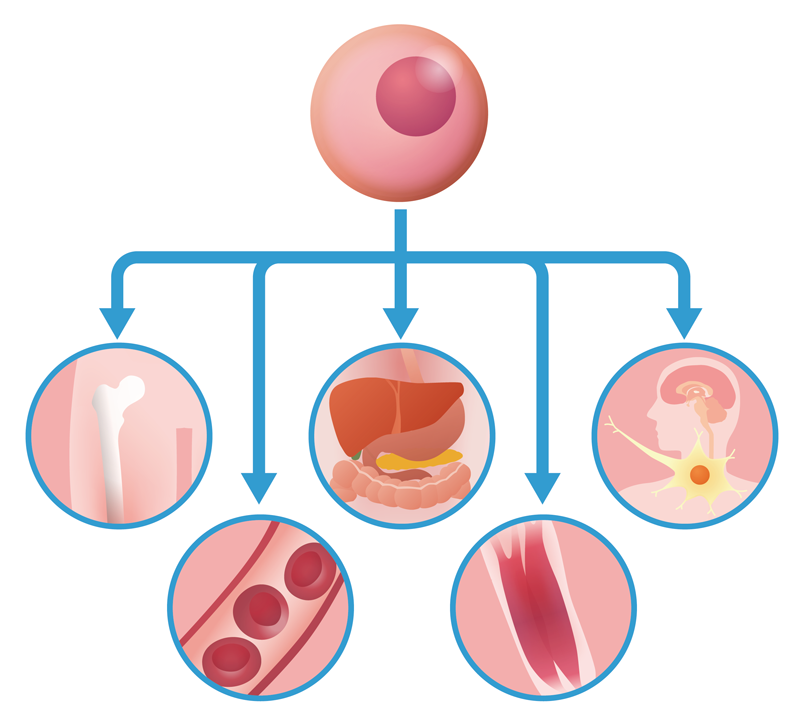

これに対して再生医療には、従来の対症療法では実現できなかった、疾患を完治する治療法となる可能性が秘められています。そのために使われるのが、多能性幹細胞(iPS細胞、ES細胞)や間葉系幹細胞などです。

iPS細胞では、腎臓や膵臓をターゲットとした再生医療等製品の開発が少しずつ進められています。虚血性心疾患の患者を治療するためにiPS細胞によってつくられた心筋シートは、2025年の製造販売承認をめざして実用化が進められています。また、間葉系幹細胞は神経系の疾患の移植治療に使われたり、移植によって出てくる抗炎症性サイトカインで炎症を抑える治療などに使われたりしています。

再生医療普及のための課題

コストと安全性や品質の確保

再生医療の普及のためには、いくつかの課題を解決する必要があります。まず再生医療等製品にはコストの問題があります。現状の細胞培養は人手に頼る部分が多く、人件費や維持管理費など膨大なコストがかかります。再生医療が広く普及するためには、再生医療等製品の製造コストを劇的に下げる必要があります。コスト削減に対して、細胞培養を機械によって自動化する取り組みが行われています。

また、再生医療等製品の品質や安全性についても検証が必要です。細胞の品質を評価する方法としては、治療効果と相関する遺伝子やタンパク質を検出する方法があります。現状、企業やアカデミアが基準策定に取り組んでいますが、品質や安全性の判断基準が定まっていないのが実情です。

再生医療に必要な細胞搬送技術

再生医療等製品の培養による製造工程だけでなく、搬送にも課題があります。細胞を培養するためには、病院で患者から採取した細胞を、実際に培養する場所まで搬送する必要があります。そこで細胞加工製品として仕上げた上で、再度病院に搬送して患者に投与します。したがって細胞を2回搬送しなければなりません。

ここで問題となるのが、搬送が細胞に与える影響です。例えば、搬送時の温度は重要な環境要因です。また、搬送時の継続的な振動や強い衝撃にも細胞に影響を与えます。細胞は生きていますから、温度や振動が生育条件に影響します。

再生医療の研究は世界中で先を競うように進められていますが、細胞搬送に関する品質管理もまさに進めるべき研究です。再生医療に使用可能な細胞が低コストで作成できるようになれば、細胞搬送は直ちに必要となる技術です。

そしてこのような技術開発こそ、常に先読みしながら研究を進めていく産総研の役割です。

温度と振動に着目した細胞搬送研究の現状と今後の課題

先行研究において、搬送時の温度と細胞の関係性および細胞と振動の関係性が示されています。これによれば、網膜色素上皮細胞をサンプルとした場合、哺乳類の体温である約37 ℃より低い温度に保った場合に生存率が高くなります。振動については、間葉系幹細胞にさまざまな強さの振動を細胞に与えてみた結果、特定の強さのときが最も死にやすいことが分かっています。

温度に関しては、約37 ℃では代謝が活発になるため培地が劣化して、細胞死に至ります。だからといって単に冷やせばよいという問題でもなく、冷やしすぎても細胞はダメージを受けます。

また、液体培地では振動により直接細胞がダメージを受けるだけでなく、泡立ちなどで細胞が空気に触れるために死ぬこともあります。

重要なことは、これらの先行研究の結果が全ての細胞に適応できるわけではないということです。個人差や細胞の種類によっても細胞の個性が異なるため、適切な温度や振動も変わってくると考えられます。産総研ではこれらの課題を解決して、科学的な根拠に基づいて精密に制御できる搬送・保管技術を確立するための研究に取り組んでいます。

現時点ではまだ、細胞搬送に関する枠組みやルールは定められていません。こうした環境整備もこれからの課題です。これらの課題を解決すべく、私たちは企業とも協力しながら研究を進めていきます。