リモートワークが浸透して、オンラインでの会議や打ち合わせもすっかり日常化してきたが「対面と比べてどうも調子が・・・・・・」と思っている人は多いだろう。映像が伝送されるときの「遅延」によって生じる「間」が、その違和感の原因だ。

この「コロナ禍あるある」を見越していたわけではないだろうが、こうした遅延解消にもおおいに役立つデータ伝送技術において、日本はいま、世界のトップを走っていることをご存じだろうか? そして、その先頭に立っているのは、なんと研究生活を始めてまだ3年目の若者なのだ。こ、これはいやでも、探検隊マインドに火がついてしまうではありませんか!

2022年2月14日掲載

取材・文 黒田 達明

4Kなのに「遅延ほぼゼロ」の中継画像

窓際に設置された4Kビデオカメラをズームしていくと、大型ディスプレイにレインボーブリッジが鮮明に映し出された。上下2段のデッキを縫い合わせるようなジグザグの補剛桁を通して、内側を渡っていく車の1台1台がはっきり見える。その奥には新交通ゆりかもめが走っているのもわかる。さすが4K映像だ。

けれども、これは普通の4K映像ではない。ビデオカメラは産業技術総合研究所(産総研)の臨海副都心センターの一室にあるが、ディスプレイとそれを見ているわれわれ探検隊は、そこから70km以上離れたつくば市にある産総研の研究室内にいる。そして、映像の伝送に使っているのはインターネットではなく、光ファイバーの専用線。産総研の光ファイバー通信技術を実証実験するためのテストベッドである。

「4K映像による中継放送などは一般に行われるようになってきていますが、実はそうした映像は、まだ4Kの映像を100%は生かし切れていません」

臨海副都心センターのほうにいる松浦裕之さんが、ディスプレイからこちらに語りかけてくる。産総研の研究員であると同時に、株式会社光パスコミュニケーションズの代表でもある。同社は産総研の光ファイバー通信技術を社会実装するために2017年に設立された。

つくば市から遠く離れた臨海副都心センターから、ほぼ遅延ゼロで話しかけてくる松浦さん

つくば市から遠く離れた臨海副都心センターから、ほぼ遅延ゼロで話しかけてくる松浦さん

(ディスプレイの中の人物)

「というのは、伝送の過程で信号処理がパンクしないように、途中でデータ圧縮を行っているからです。そのため、どうしても細部で画質が劣化してしまいますし、すばやい動きを撮影すると処理が間に合わなくなり、画像にギザギザの乱れが生じることもあります」

このデモでデータ圧縮が不要なのは、光ファイバーの専用線だからではない。ダイナミック光パスネットワーク、略して「DOPN」と呼ばれる技術が使われているからだ。

通信ネットワークにはスイッチング回路が不可欠だが、従来の光ファイバー通信ではスイッチングに電気スイッチ(電子デバイス、電子ルーター)を用いるため、一度、光信号を電気信号に変換してからスイッチを通し、その後、再び光信号に変換するというプロセスが避けられない。

伝送している光ファイバーがどんなに広帯域でも、このスイッチングのところがボトルネックになってしまい、データが大容量になるにつれ、どうしても圧縮が必要になってくる。

これに対して、DOPNは、光信号のままでの通信を可能にするネットワーク技術なのだ。松浦さんが説明を続ける。

「DOPNは、映像や音声といった大きなデータを伝送するときにとりわけ威力を発揮します。超広帯域であるだけでなく、ほぼゼロ遅延、超低消費電力といった長所があります。今後、遠隔医療や遠隔教育、あるいはコンサートやeスポーツなどのコンテンツ配信の需要が膨らむなかで、従来の方法では、データ量とともに増大する消費電力が課題となることは避けられません。そのとき、DOPNは必須の技術となると私たちは考えています」

ほぼゼロ遅延に関しては、このデモでも実感することができた。

インターネット回線を使ったビデオ会議で不便に感じることのひとつが、複数で話し合っていて、話し手が切り替わるときの間合いだ。こちらが口火を切ろうとすると、ほかの人が話し始めて声がかぶってしまうことが少なからずある。かといって、かぶらないようにと発言をためらっていると、話すきっかけを逃してしまったりする。

このデモでは遅延がないからか、そんな間合いの悪さを感じなかった。

ディスプレイから松浦さんが「じゃんけん」をしてみましょうと提案してきた。そして、まるで松浦さんが目の前にいるようにじゃんけんができた。いつものリモート会議なら、こんなことはできなかっただろう。

リモートじゃんけんでも違和感なし!

世界記録の大容量を実現した「光スイッチ」

ところで、今回の探検隊のミッションは、このデモをレポートすることではない。昨年、産総研は、DOPNの鍵となる光スイッチ技術に関して、大変インパクトのあるプレスリリースを発表した。

「光スイッチで毎秒1.25億ギガビットのデータ転送を実現」というものだが、探検隊は、その手柄を立てたのがまだ入所3年目の若い研究者だと聞きつけた。その成果についての取材もさることながら、その研究者にぜひとも会ってみたくなったのだった。

話を進める前に、光スイッチ技術と、昨年発表された成果の背景について振り返っていこう。産総研で、DOPN技術の基礎研究を統括する並木周さん(プラットフォームフォトニクス研究センター長)に説明をお願いした。

「光信号を電気信号に変換することなくスイッチングできることがDOPNのポイントですが、先ほどのデモではそのスイッチングに、8×8ポート光スイッチデバイスを使用しています。"8×8ポート"とは、8つの入力信号の行き先を、8通りに切り替えられるスイッチデバイスということです。しかしネットワークを大規模化するには、これでは足りず、もっとポート数の大きな光スイッチデバイスを作らなければなりません」

産総研には、光スイッチデバイスを開発するシリコンフォトニクス研究チームがあり、光スイッチデバイス開発で世界の先端を走っているという。

2015年に発表した『32×32ポート光スイッチデバイス』は、現在でも破られていないチャンピオンデータなのだそうだ。量産化可能な設計で製作していること、そして、すべてのポートに信号を通して稼働を検証していること――これらの条件を満たすもので、産総研の"32×32"を超える光スイッチデバイスはいまだ世界に現れていないという。

写真上:デモで使用した8×8ポート光スイッチデバイス/

写真上:デモで使用した8×8ポート光スイッチデバイス/

写真下:現在も世界一を誇る32×32ポート光スイッチチップ

「ポート数を増やす取り組みと並行して、8×8ポート光スイッチデバイスのSN比(信号と雑音の比)を向上させて低損失化し、超広帯域化も進めることで、デバイスとしてのスペックを高めてきました」

そう言ったあと、並木さんはさらりとつけ加えた。

「10万ポートの光スイッチデバイス。われわれがいま目安として考えている目標はそのくらいです」

えっ、「10万×10万」!?6年前の「32×32」以来、記録は更新されていないのに…… いったいどのくらい未来の話だろう、と驚く隊員であったが、並木さんは淡々と続ける。

「先ほどのデモはテレセッションへの活用でしたが、DOPNはコンピューティングの世界でも不可欠となってくるでしょう。たとえば、現在、世界のデータセンターが年間に処理する情報量は2万EB(エクサバイト:エクサは10の18乗を表す単位)くらいだと言われていますが、最近話題の、仮想空間でアバターを使ってコミュニケーションする『メタバース』のようなトレンドも要因となって、情報処理量は今後も増大する一方でしょう」

半導体の集積化も、もはや物理的な限界に近づいているそうだ。情報量の増大はそのままデータセンターの巨大化や増加を意味し、電力消費もそれとともに増加していく。気候変動対策の機運も高まるなかで、データセンターの電力消費増加は、喫緊の課題として指摘されているという。

「この問題を解決できるのが、DOPNなのです。DOPNでデータセンター内のコンピュータどうしを結べば、そのネットワーク電力消費を一気に3~4桁くらいは抑えることが期待できます」

これは、DOPNで、現在のインターネット並みのネットワークを作ろうという話ではないだろうか? これまでわれわれは、社会がインターネットによって大きく変わっていく過程に立ち会ってきた。さらにこれから、DOPNの普及によって、いままで以上の変化を体験できるのかもしれない——そう思うと、ちょっとワクワクする。

「しかし、それを実現するためにはどのくらいのポート数の光スイッチデバイスを用意できればよいのか? 大規模データセンターの最小単位は敷地面積にして2キロ四方くらいで、そこに10万台くらいのサーバーが稼働しているだろうとわれわれは見積もっています。なので、10万ポートのスイッチングができるデバイスを用意できれば十分だろう、というわけです」

でも、どうやって、そんな大規模な光スイッチデバイスを作ろうというのだろう?

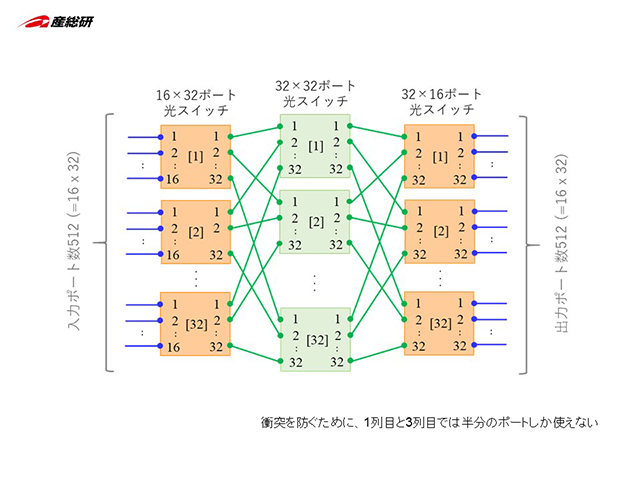

「電気通信の分野で、スイッチデバイスを多段につなげてより大きなスイッチング回路を構成する方法として、クロー構成(Clos structure)が知られています。この方法で32×32ポート光スイッチデバイスを3列(3段)に並べて、512×512ポートのスイッチデバイスを構成することができます。図を見てください。1列目に32個の16×32ポート光スイッチデバイス、2列目に32個の32×32ポート光スイッチデバイス、3列目に32個の32×16ポート光スイッチデバイスが並んでいる場合、全体としては、512×512ポートのスイッチデバイスとして働くのです」

クロー構成:512×512ポートのスイッチデバイスの場合

クロー構成:512×512ポートのスイッチデバイスの場合

「さらに、いま構成した512×512ポートをひとつのデバイスと考えて、同様のクロー構成をもう一度行います。具体的には、デバイスを1列目に512個、2列目に512個、3列目に512個並べて相互につなぐのです。すると、131,072×131,072ポートになります。これで13万ポートが達成できます」

なるほど、単体のデバイスは32×32しかなくても、それをたくさん並べてクロー構成を繰り返せば、そのたびに指数関数的にポート数を増やしてくことができるということか。言われてみれば当たり前の話である。

「いえいえ、それほど単純ではありませんよ。32×32ポート光スイッチデバイスから出力される信号は、入力信号のおよそ1/10になってしまうんです」

「一般に、光信号はデバイスを通るたびに減衰しますし、クロストークによりノイズも増えていくのでSN比も低下しますから、いくらでもクロー構成を繰り返せばいいというわけにはいかないのです。512×512ポートを構成するだけで、信号を3回デバイスに通すことになります。われわれはそこまではできるとわかっていましたが、それ以上は無理だろうと考えていたんです……」

クロストークとは、スイッチデバイスの中で、各信号が本来の接続先とは違うポートへ漏れてしまい(「漏れ光」という)、複数の入力信号が互いに干渉しあう現象のことだ。ポート数が増え、ひとつのデバイス内で並行して処理する信号数が増えれば、それだけクロストークの影響は大きくなる。

32×32ポート光スイッチデバイスを並べて2層のクロー構成を組んで131,072×131,072ポートにすると、入力信号はデバイスを9回も通ることになる。

しかし、並木さんはそのあと、ニコニコしながらこう言い添えた。

「ところが、当センターの光ネットワーク研究チームで最年少の研究員が、その無理と思われたやり方で、13万ポートまで構成が可能であることを実証してみせました。それが2021年6月にプレスリリースで発表した成果です」

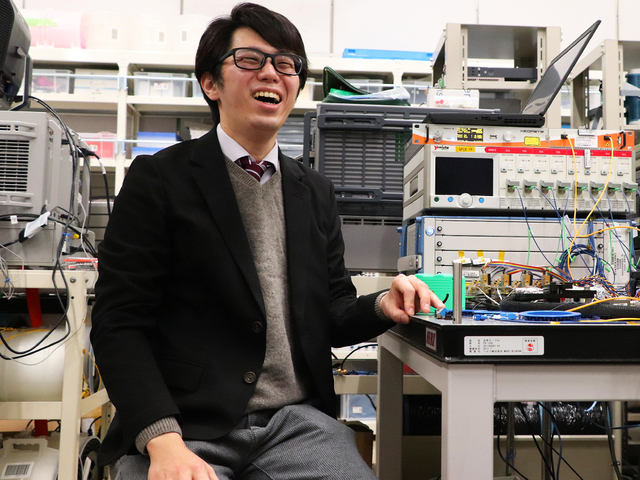

「どうしてみんな、そんなに驚くのだろう?」

実験室に案内されると、そこは計器類の詰まった多数のラックで細かく仕切られ、ラックの隙間には色とりどりのケーブルの巻かれたリールが折り重なり、まるで秘密基地のようだった。その中に身を埋めるようにして、まだ大学院生のようにも見える若い青年が座っていた。常識を覆す成果をあげた、チーム最年少研究員の松本怜典(りょうすけ)さんだ。

まるで世間話でもするように、プレスリリースの結果に至る過程を松本さんはわれわれに語ってくれた。

松本さん

松本さん

「2020年の7月頃だったと思います。クロストークの影響はあるけれど、光信号を32×32ポート光スイッチデバイスに何回通せるか、一度やってみようという話にチーム内でなったんです。翌月に私が信号系を準備し、デバイスチーム(シリコンフォトニクス研究チーム)が32×32ポート光スイッチデバイスの調整を行いました」

「実は、このデバイスの製作には大変な費用がかかるので、実験に使えるものはまだ1個しかないんです。なので、たくさん並べて実際にクロー構成を作るかわりに、1個のデバイスに光信号を繰り返し通して、何回まで通せるか調べる実験をしました」

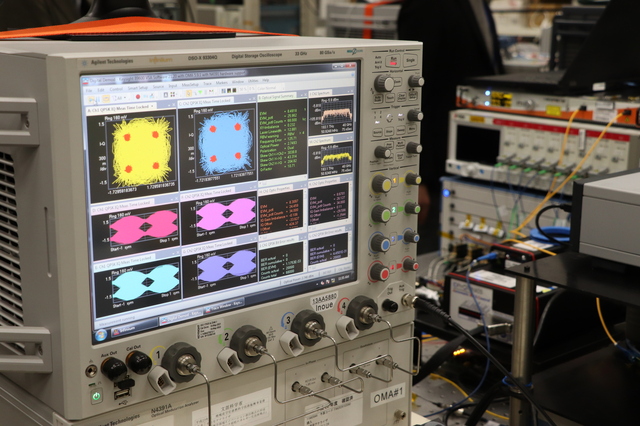

32×32ポートのデバイスを使って13万ポートのデバイスが作れるかどうかは、光信号をデバイスに何回通せるかにかかっている。だから、この方法で十分というわけだ。松本さんは実験装置の中の、ひときわごちゃごちゃとつまみや表示パネルのついたキューブ型の装置を指さした。

「光信号の発生と解析はこの装置で行いました。任意波形発生装置とデジタルストレージオシロスコープという2つの部分からできています。ただ、この装置だけでは何もできなくて、設計通りの入力信号を発生させ、出力信号を解析するには、これをコンピュータにつないで、プログラミングによって操作する必要があります。私がこの部屋で過ごすほとんどの時間はそのプログラミングに費やしているといってもいいほどです」

2005年頃にこの装置が登場したことで、光ファイバー通信の実験に求められる技術は様変わりし、プログラミングが実験の鍵になったのだそうだ。

「私自身は大学時代にこの装置に出会ってプログラミングを勉強したのですが、使いこなせるようになるまでに丸2年はかかりました」

なるほど、誰にでもできる実験ではないことはわかった。それで、無理と思われていたことをどうやって成功させたのだろうか。

「実は、特別な工夫は何もしていません。実験を始める前から、自分の経験から考えて、このくらいのクロストークなら、きっと9回くらいは通せるんじゃないか、という感覚はありました」

松本さんは実験の最初から9回通すことまで考えて、光ファイバーのケーブルを全部準備しておき、それをつなぎ変えながら、1回ずつ通す回数を増やしては出力を解析するという作業を繰り返していったという。

「3回通してから9回通すところまでは、ほんの2、3時間だったと思います」

えっ!? 並木さんの話だと、すごく難しそうでしたが……。

「実験結果を手に、『9回通りました』と上司に報告に行ったら、みんなから非常に驚かれました。本当に間違いないのか、と疑う声もありました。私のほうが逆に、どうしてみんな、そんなに驚くのだろう? と不思議に思ったくらいです」

うーん、クロストークの影響に関して、松本さんと周りの先輩研究者たちとの間に大きな認識のずれがあったということ?

「過去の研究を調べていくうちにわかったのですが、90年代に光スイッチのポート間クロストークが議論されたときに、漏れ光を信号の1/100以下にしても、光ネットワークには使えないだろうという認識ができて、以来、それが研究者たちの間で常識みたいになっていたようです」

実はその後、光ファイバー通信に「誤り訂正符号」という技術が導入される。信号に冗長性をもたせ、伝送途中で発生するエラーを訂正できるようにする方法で、これを使えば、S/N比が悪い伝送路でもある程度までなら、正しく情報を伝えることができるようになる。ちなみに最近はすっかりおなじみになったQRコードの認識にもこの技術が使われていて、多少汚れていようが目的の情報を読み取ることができる。

誤り訂正符号のアイデア自体は、1940年代にまで遡る。だが、光ファイバー通信は従来の通信手段に比べて格段に伝送路が優れているので、以前はそんな技術は必要なかったそうだ。しかも20世紀に光ファイバー通信が使われていた1~10Gビット毎秒という帯域を処理できる電子回路もなかったので、使おうと思っても難しかっただろうという。

しかし、やがて太平洋の両岸を結ぶような1万キロ以上の長距離光ファイバー通信網が次々と建設され、信号の帯域もどんどん広がっていった。それにつれて、ノイズに対する条件も厳しくなっていった。その後、光の振幅だけでなく位相情報も利用して、伝送容量を画期的に増やせるコヒーレント方式という通信技術と、高速デジタル処理を可能にする電子回路技術の発達によって、2005年にデジタル・コヒーレント方式が登場する。

こうした技術進展があって、松本さんが大学生になった2011年には、すでにデジタル処理による誤り訂正符号技術は、光ファイバー通信では標準技術となっていたという。

「というわけで、私は誤り訂正符号技術の使用を前提に、『9回通せるだろう』と予想していたのですが、90年代からの先入観に縛られた先輩たちは、デバイスの研究者はもちろん、ネットワークの研究者ですら、ポート間クロストークの調査や解決に挑戦しようとは思わなかったのだと思います」

そう言われてもまだ半信半疑の探検隊のために、松本さんはさらに補足をしてくれた。

「こんなことをイメージしてみてください。50年前のオリンピックでは、体操の床演技は1回ひねりを入れれば金メダルと言われていました。それがいまでは、3回ひねりは当たり前になっています。そこまで進化した理由として、床の材質や構成が変わったことが一番大きいとされています。しかし、仮に50年前の体操選手がタイムスリップして現在にやってきたとして、『床が変わったので3回ひねりは普通です』と言われても、そう簡単には信じられないでしょう」

「同じように、『いまは誤り訂正符号技術がある』と知っていても、それでどうにかなるとはイメージしにくかったのだと思います」

なんだか、コロンブスの卵みたいな話である。それでは、松本さんは単にラッキーボーイということなのか……

マクスウェル方程式から始まった理論の裏づけ

隊員の心のうちを察してか、松本さんの声のトーンが変わった。

「苦労したのは、実はここからだったんです。『やってみたら9回通りました』というだけでは、学会発表すらできません。なぜできたのか? 本当に誤り訂正符号技術が効いているのか? デジタルフィルターとか、ほかの要因の寄与はないのか? 上司であるチーム長やセンター長に厳しく問われました。実験結果を見せて、『デジタルフィルターの効果ではありません』と言ってみたのですが『それでは万人は納得しない』と突き返されました」

「そこから、いろいろな仮説を立てては検証していく作業が始まりました。重要なデータを取得するたびに関係者が集まって議論をしてくれました。そこで宿題をもらって、またデータを取得しては議論を交わすというプロセスをとことん繰り返して、研究テーマの芯を、誰もが納得する強固なものに鍛えていきました」

光信号の発生と解析のための装置

光信号の発生と解析のための装置

上司や同僚と議論を重ねるなかで、結局、この研究を万人に理解してもらうには、光ファイバー通信の基礎理論である古典電磁気学のマクスウェル方程式から裏づけていくのが最もよいだろうという結論になった。そこで松本さんは、ポート間クロストークによってノイズがどのようになるか、方程式を立てて理論的に解析していく研究に取り組みはじめた。

「でも数式を使って、信号が通るかどうか(ノイズに埋もれずに正しく伝えられるか)を判定するビット誤り率を書き下すと、通常では解けない複雑なものになってしまうんです」

ここであきらめてしまう研究者も多そうなところ、松本さんは粘った。

「正確には計算できなくても、最悪の場合を見積もれれば、信号の評価としては十分だと考えて、式を簡略化し、突破することができました。また、この理論計算の結果を評価するために、並行して数値シミュレーションも行い、理論がシミュレーションをよく再現できていることを示しました」

こうして松本さんはついに、ある光スイッチデバイスを使ってクロー構成を組むときに、どこまでポート数を増やせるかを理論的に見積もる方法を確立した。逆に言えば、目標とするポート数を達成するためにはデバイスのスペックをどこまで追求すればよいかを見積もる手段を手にしたということだろう。

昨年のプレスリリースを読むと一番目を引くのは、「世界最大の光スイッチ総容量1.25億ギガビット毎秒」というチャンピオンデータや、「ブルーレイディスク60万枚以上の情報を1秒間に伝送できる容量に相当」といった華々しい文言だ。だがそのあとに、こうも書かれている。

<光スイッチのポート数を最大化する一般論を確立>

これこそが、「やってみたらできた」から研究を鍛え上げた、松本さんの真の業績と言えるのかもしれない。

「いま思うと、センター長もチーム長もお忙しいのにずいぶん自分のために時間を割いて、議論につきあってくださったな、と感謝に堪えません。後進を大事に育てる産総研のよい文化だと思います」

論理を追求し、限界を見極めたい

松本さんの研究者としての強みは、「プログラミングを駆使した実験」「理論計算」「数値シミュレーション」と、オールラウンドでテーマに迫る力をもっていることにありそうだ。いったいその力はどのように培われたのだろうか?

「私は中学時代から、早く働きたいと考えていたので、工業高等専門学校(高専)に進学しました。その頃は、まさか自分が研究者になるとは夢にも思っていませんでした。ただ理数が得意なだけの生徒で、機械いじりやモノづくりなどはまったくしないので"らしくない高専生"と言われていました」

「でも、高専の先生って自分の研究室を持っていて、研究もしているんです。先生を訪ねては研究室に入り浸っているうちに、『研究って面白そう』と思うようになりました」

理科少年にありがちなメカ好き、電子工作好き、あるいはPC好きといった"色"がついていなかったところに、バランスのよいオールラウンダーになる素地があったのかもしれない。

「高専の卒業研究では磁気デバイスをやっていたんですが、大学に進学するとき、磁気デバイスと光ファイバー通信という2つの研究室の選択肢があって、後者を選びました。なぜかというと、当時の磁気デバイス研究はまだ理論が未成熟で、実験結果を予測しにくいところがあったのですが、光ファイバー通信のほうは理論と実験結果が非常によく合うので、そっちのほうが自分の性分にあっていると思ったからです」

「何事も理屈できっちり納得したいという気持ちが強くて、日常生活でも何かひっかかるところがあると、すぐにいろいろと調べはじめて論理的説明を追求してしまいます」

研究者のなかには、不思議な現象に出会うこと自体に興奮を覚えるタイプもいるだろう。松本さんの場合は、「説明できる」喜びを求めるタイプのようだ。

「大学の研究室では、まず、企業へ行ってデバイスを作らせてもらうことから始めました。ところが、デバイス作りを始めてみると、なぜか実験結果が理論通りにならないんです。そこで、間をつなぐ方法として、数値シミュレーションに取り組みました。この頃から、実験と数値シミュレーションの両方をやるようなスタイルができてきたと思います」

実験結果がなかなか思い通りにならないとき、実験の腕に自信のあるタイプだったら、実験方法を工夫することで乗り越えようとしたかもしれない。でも松本さんは、新たに数値シミュレーションの勉強をすることで活路を求めた。新たな勉強を始める労を惜しまないところに、松本さんの強さがあるような気がする。

「大学で博士課程を修了してから、企業に入って3年ほど光ファイバー通信の研究開発に取り組み、2019年から産総研へ移りました。入所して、いいなと思ったのは、異なる分野の研究者どうしが気軽に話し合えることです。大学や企業では、会議はあっても他の分野の研究者に自由に相談したり、議論したりする機会は少なかったように思います」

最後に、研究者として将来取り組みたいことを伺った。

「光ファイバー通信の伝送限界を見極められたら、と思っています。光ファイバー通信の品質を決める要素は主に、量子雑音、色分散、非線形光学効果の3つです。このうち、量子雑音は物理的に避けられないものです。色分散についてはすでに解決されつつあります」

「残る非線形光学効果については、長年研究されてきているのですが、まだ終わりが見えていません。にもかかわらず、近年は応用研究が重視されるためか、非線形光学効果の研究は減ってきており、これまで研究現場で蓄積されてきた財産の継承もうまく進んでいない印象があります。自分が先達から継承して、いつかこの研究にピリオドを打ちたいです」

自分を育ててくれる先達の思いを真正面から受け止め、期待に応えようとする松本さんである。

光ファイバー通信は日本にとっても、黎明期から研究が進められてきた、ゆかりの深い技術だ。近年は情報通信産業や半導体産業で後塵を拝すことが多くなったが、将来、日本の光スイッチ技術やシリコンフォトニクスなどが、世界を牽引する日が来るかもしれない……そんな夢を思い描かせてくれる若者を見つけた気がした。