ネイチャーポジティブとは?

ネイチャーポジティブとは?

2025/04/02

ネイチャーポジティブ

とは?

―自然資本と経済社会の深い関わり―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

ネイチャーポジティブとは?

ネイチャーポジティブは日本語で「自然再興」と訳され、人間活動による自然の損失を食い止めて、回復軌道に乗せることを意味しています。ネイチャーポジティブの実現を目指して、自然資本および生態系の保全や回復、気候変動対策、資源循環など、社会全体がさまざまな分野で連携しながら取り組むことが求められています。

人間の社会・経済活動の拡大によって急速に失われた生物多様性は、社会・経済の持続可能性を守るためにも回復させなければなりません。ネイチャーポジティブは「人々と地球双方にとって利益となるような世界を目指す」という考え方と捉えることができ、自然資本を維持し生態系が豊かになる社会・経済活動へとシフトしていくことを意図しています。ネイチャーポジティブの概要や実現に向けた取り組みについて、ネイチャーポジティブ技術実装研究センターの今泉博之研究センター長、ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 生体影響・対策技術評価チームの山岡香子主任研究員、地質情報研究部門海洋環境地質研究グループの鈴木淳研究グループ長に聞きました。

ネイチャーポジティブとは

私たち人間の活動は、水、大気、土壌や森林などの自然資本をベースに成り立っています。しかし近年、自然資本が劣化して生態系が破壊され、生物多様性が急速に失われるようになってきました。こうしたことから2021年のG7サミットで採択された「2030年自然協約」では、「人々と地球の双方に利益となるようなネイチャーポジティブを達成しなければいけない」「2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させる」と、ネイチャーポジティブの意義が宣言されました※1。

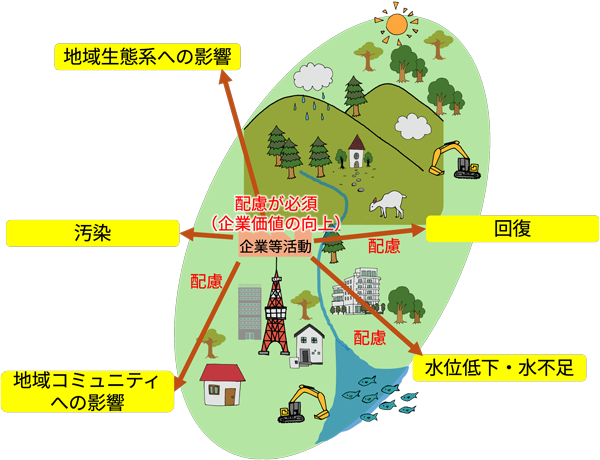

人間活動が行き過ぎたばかりに、多大な負荷がかかっているのが今の地球の状態です。世界の国内総生産(GDP)の半分以上が自然に依存し、生物多様性の損失は世界経済においてトップ5に入るほどの巨大なリスクと認識されています。ネイチャーポジティブは単なる環境保全の概念ではなく、人類の発展および経済成長と両立できる持続可能なアプローチであり、自然資本に多くを依存する企業などの価値を上げるために必要な取り組みでもあります。

プラネタリー・バウンダリー

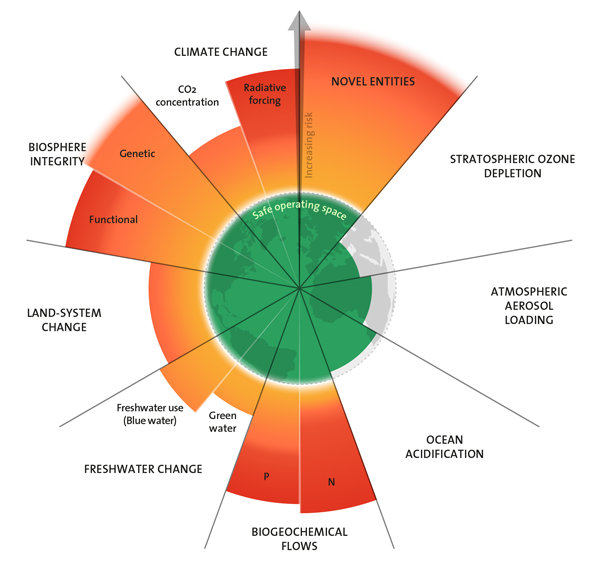

地球システムが安定した状態を保つために、人間活動が守るべき“限界値”が科学的に提案されています。これを「プラネタリー・バウンダリー」(惑星の限界)といいます。プラネタリー・バウンダリーには気候変動、新規化学物質、生物圏の一体性など9つの項目が定められていますが、地球はすでに6つの項目で大幅に限界値を超えていると指摘されています。持続的な人類の発展と幸福のためには地球システムを安定化させる必要があり、その手段の一つとしてネイチャーポジティブの実現が極めて重要になってきています。

The evolution of the planetary boundaries framework※22023年分を抜粋。緑色の部分は地球環境が安定した状態の領域であり、はみ出したオレンジ色の部分は限界値を超えている。

The evolution of the planetary boundaries framework※22023年分を抜粋。緑色の部分は地球環境が安定した状態の領域であり、はみ出したオレンジ色の部分は限界値を超えている。

ネイチャーポジティブは、単独で成り立っている概念ではありません。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルや、資源循環に付加価値を生み出すサーキュラーエコノミー(循環経済)が密接にリンクしています。持続可能な地球のためには、これら3つ全てを達成することが大切です。

日本のネイチャーポジティブ戦略

2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)では、「2020年を基準として2030年までに生物多様性の損失を食い止め、2050年までに完全回復を目指す」というネイチャーポジティブに関する国際的な目標が定められました。現在、生物多様性や自然資本についてどう測定するのか、どんな指標にするかなどの国際的なルール作りの議論が行われているところです。生物多様性条約(CBD)では今後、生物多様性や自然資本とビジネスとの関係性についての新たな目標が盛り込まれる見込みです。

日本では、2022年3月に環境省を事務局として「ネイチャーポジティブ経済研究会」を設置。経済産業省も関係省庁として参加し、ネイチャーポジティブ実現に向けた環境・経済・社会への影響を分析して日本の戦略などが検討されました。2023年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」では、生物多様性・自然資本と関連する事業活動におけるリスクや機会の評価、目標設定、情報開示などを推進する中で、気候変動など他分野の取り組みとも連携し、デジタル技術などを活用してサプライチェーン上で生物多様性・自然資本への影響を把握する技術や、生態系保全・回復やモニタリングに資する技術開発、生物多様性・自然資本に係るデータの連携などを促進し、事業者による影響把握や情報開示などを支援することが掲げられています。2024年3月には「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」が発表され、企業や金融機関、消費者の行動を変えて自然を保全する経済に移行するビジョンと道筋を示しました。

ネイチャーポジティブ実現に向けた要素技術

ネイチャーポジティブ実現を後押しするには、人間活動や産業活動がどのように自然資本に依存し、どのような影響を及ぼしているのかを把握したうえでの技術開発や新産業の創生が大切です。産総研では、土壌や地下水、海洋などの自然資本を対象にして、長く研究を続けてきた実績があります。地質調査総合センター(以下、「GSJ」)では、自然資本に関するデータベースの構築や環境影響評価の技術開発などを行ってきました。私たちはこれらをさらに発展させ、ネイチャーポジティブ実現に貢献する技術の創出と社会実装、社会課題の解決を目指しています。

環境DNA技術

ネイチャーポジティブを実現するためのステップとして、いろいろな場所の生物多様性を評価する必要があります。しかし、哺乳類や爬虫類、昆虫、微生物まで、その場にいる全ての生物をリストアップするのはとても大変なことです。そこで、比較的簡単に測定する技術としてGSJが取り組んでいるのが環境DNA解析です。水や土壌などに排出された生物の核酸DNAを遺伝子分析にかけることで、そこに生息する生物の種類を明らかにして、生物多様性を迅速に評価することができます。まだ新しい技術のため、さらに技術を高度化するべく精力的に研究を進めています。(産総研マガジン「環境DNAとは?」)

遺伝子解析によって生物多様性を評価する環境DNA技術

遺伝子解析によって生物多様性を評価する環境DNA技術

ネイチャーポジティブの今後の展望

ネイチャーポジティブは、ヒューマンポジティブであるともいわれています。生物多様性や自然資本の観点から、社会経済活動による自然への負の影響を抑え、自然と共生する社会の実現を目指して、世界の人々の幸福につなげることが究極の目標です。

国際的なタスクフォースであるTNFD※3が地域特性に応じて自然関連情報の開示を推奨したことが注目されていることもあって、日本でも多くの企業がネイチャーポジティブに関心を持ち始めています。しかし生物多様性や自然資本に関する取り組みの歴史はまだ浅く、何から始めたらいいのか迷っている企業も多いのではないかと思います。産総研では2025年4月、新たにネイチャーポジティブ技術実装研究センターを発足しました。生物多様性・自然資本への影響を把握する技術や、生態系保全・回復やモニタリングに資する技術、生物多様性・自然資本に係るデータ基盤整備などを産総研の技術シーズを組み合わせて提供し、ネイチャーポジティブへの取り組みを科学的・技術的に支援していきます。ご関心のある企業の皆様は、ぜひお問い合わせください。

ネイチャーポジティブ実現に向けて企業などのステークホルダーが解決すべき課題例

ネイチャーポジティブ実現に向けて企業などのステークホルダーが解決すべき課題例

※1: The Nature Positive Initiative https://www.naturepositive.org/ [参照元へ戻る]

※2: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. CC BY-NC-ND 3.0. Based on Richardson et al. 2023, Steffen et al. 2015, and Rockström et al. 2009 [参照元へ戻る]

※3: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(自然関連財務情報開示タスクフォース)。関連する取り組みについての、環境省のウェブサイトはこちら。 [参照元へ戻る]