産学官の緊密な連携で量子コンピュータを掌中に

産学官の緊密な連携で量子コンピュータを掌中に

2024/07/31

産学官の緊密な連携で量子コンピュータを掌中に 性能評価から量子ビット長寿命化まで一丸となって挑む産総研G-QuAT

産総研は、量子技術の新たな研究拠点「G-QuAT」を設立し、量子技術を基盤として産学官の連携を進めながら量子コンピュータの大規模化を支える製造技術の開発や量子コンピュータの産業化を支援する評価サービス、さらには量子技術の社会実装と新市場創出に取り組んでいる。「量子デバイス計測チーム」は、材料・設計・計測・製造プロセスなどさまざまな視点から、超伝導量子ビットによる量子コンピュータの研究開発を進め、これまで世界最高性能のマイクロ波共振器の開発などの実績をあげてきた。そして現在、産業化のフェーズに乗り始めた量子コンピュータの開発を、企業や研究機関と協力して、社会実装に向けて加速させようとしている。猪股邦宏研究チーム長に研究の現状と今後の展望について聞いた。

産総研は、量子技術の新たな研究拠点「G-QuAT」を設立し、量子技術を基盤として産学官の連携を進めながら量子コンピュータの大規模化を支える製造技術の開発や量子コンピュータの産業化を支援する評価サービス、さらには量子技術の社会実装と新市場創出に取り組んでいる。「量子デバイス計測チーム」は、材料・設計・計測・製造プロセスなどさまざまな視点から、超伝導量子ビットによる量子コンピュータの研究開発を進め、これまで世界最高性能のマイクロ波共振器の開発などの実績をあげてきた。そして現在、産業化のフェーズに乗り始めた量子コンピュータの開発を、企業や研究機関と協力して、社会実装に向けて加速させようとしている。猪股邦宏研究チーム長に研究の現状と今後の展望について聞いた。

超伝導量子ビットの性能評価を正確に行うプラットホームを提供

「私たちのチームは超伝導量子ビットを演算素子とする量子コンピュータを対象として、量子ビットはもちろんのこと、読み出しなどに関わるデバイスを設計し、作製し、評価するという一連の研究を行っています」

そして「自分たちが開発したものだけでなく、企業や他の研究機関が開発したものも、開発者自らあるいは私たちが代行して計測・評価できるプラットホームを整備しているのも特徴です。精緻で使いやすい試料計測のプラットホームをつくるには、装置のセットアップが非常に重要です」と猪股は説明する。

希釈冷凍機は量子コンピュータの開発おいては必須装置だ

希釈冷凍機は量子コンピュータの開発おいては必須装置だ

超伝導量子ビットは10 mK(0.01 K=-273.14 ℃)という極低温環境に置く必要があり、希釈冷凍機と呼ばれる大型冷凍装置の中にセットされる。現在世界中で使われている希釈冷凍機の約9割はフィンランド製で、6つの円形プレートが円柱型の容器の上から下へと順次組み込まれており、いちばん下のベースプレートは0.01 Kにまで冷やされ、ここに超伝導量子ビットがセットされる。

しかし、正確な計測・評価を行うためには市販の希釈冷凍機をそのまま使うわけにはいかない。さまざまな装置(コンポーネント)の選定や部品の設計と開発、その組み込みが必要になるというのだ。例えば、演算、読み出しなどの操作はマイクロ波で行うため、マイクロ波信号は室温のマイクロ波発生装置から冷凍機内に導かれる。室温部からの熱流入は熱雑音となって量子ビットの誤動作を引き起こすため、入力ラインには希釈冷凍機内部の各温度プレートにマイクロ波減衰器を設置し、それらをキュプロニッケル製の高抵抗同軸ケーブルで接続する。さらに、高周波の赤外線を除外するためにベースプレートには赤外線フィルタを実装することで、室温からの熱雑音を排除する。

操作に影響するのは熱だけではない。ベースプレートには独自に設計・製作した磁気シールド装置も組み込まれている。「超伝導量子ビットは磁気的な雑音(ノイズ)にさらされると誤作動を起こします。地球磁場から量子ビットを守るために、磁気シールドは必要不可欠な装置です」と猪股は繊細な設計を語る。

超伝導量子ビットからの信号は非常に微弱なため、電気的なロスを極力抑えるために出力ラインにはニオブ系超伝導の同軸ケーブルを用いている。さらに、上から3枚目の円形プレートは4 Kの温度を保ちながら、半導体の増幅器で超伝導量子ビットからの微弱な信号の増幅を行い、信号が室温の場に出ても、熱雑音に埋もれないようにしている。希釈冷凍機の中には、このような独自の技術やノウハウが盛り込まれ、計測のためのセットアップがなされている。

世界最高の性能を誇るマイクロ波共振器を開発

猪股たちが開発するのは評価プラットホームだけではない。超伝導量子ビットの状態が演算の結果「0」になっているのか、「1」になっているかを読み出すときに用いるマイクロ波共振器というデバイスの開発も行っている。希釈冷凍機ベースプレートの温度環境下では、この共振器の中に導かれたマイクロ波は量子化され、「光子」として考えることができる。共振器内の光子と超伝導量子ビットは強く相互作用し、超伝導量子ビットの状態が「0」の場合と「1」の場合では共振器内の光子の振幅や位相が違ってくる。

「マイクロ波共振器の性能は内部Q値というもので示されます。この値が高いほど、マイクロ波共振器のエネルギー損失が小さく、性能が高くなります。光子1個がマイクロ共振器に入っているときのQ値は、従来50万くらいでしたが、私たちは300万から400万と1桁改善しました。2次元の平面共振器では国内最高水準です。さらに、この結果は光子のエネルギーが12Gヘルツ弱で得られたものですが、世界の他の研究チームと比較しても抜きん出た成果で、私たちのチームは世界最高性能の技術を持っています」

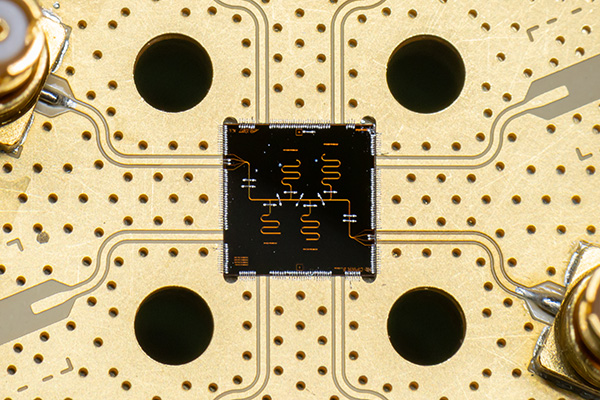

希釈冷凍機のベースプレートのサンプルホルダに取り付けられた評価チップ。マイクロ波共振器や量子ビットが作り込まれている。

希釈冷凍機のベースプレートのサンプルホルダに取り付けられた評価チップ。マイクロ波共振器や量子ビットが作り込まれている。

産総研には超伝導量子回路試作施設(Qufab)という超伝導量子ビットのチップを製造するクリーンルームが整備され、専門の技術スタッフが研究を支援している。猪股のチームは、ここでマイクロ波共振器の製造プロセスに工夫をこらし、測定用試料のパッケージを改善し、最高性能の実現に成功した。

チームが、Qufabの蓄積技術やノウハウを生かして開発を進めた例はほかにもある。ジョセフソン進行波型パラメトリックアンプと呼ばれる量子極限増幅器もその一つだ。このアンプは0.01 Kという極低温に冷却されたベースプレートに設置され、超伝導量子ビットの状態が転写された光子を増幅して読み出し効率をあげるものだが、Qufabが長年培ってきたニオブという超伝導体の集積技術をアンプの作製に用いている。

「産総研のミッションとして、最初から、この量子極限増幅器を使いたいという企業や大学に提供していくことを視野に入れて、プロジェクトを進めています」と猪股は言う。

超伝導量子ビットの長寿命化に向けて

チームはさらに、量子コンピュータの心臓部である超伝導ビットそのものの開発にも取り組んでいる。

「超伝導量子ビットの寿命の改善、今はそれが大きなターゲットの一つです。どんなに集積度を増やしたとしても、寿命が短ければ使いものになりません。理論的に予測されている寿命に到達できる量子ビットを、まずつくりたいと思っています」

ここでいう量子ビットの寿命とはエネルギー緩和率という指標で、量子ビットの「1」状態をどのくらい長く持続できるかという時間のことだ。現在、量子コンピュータで主流となっている超伝導量子ビットは、2つのアルミニウムの超伝導体電極が、酸化アルミニウムの薄い絶縁膜を介してつながる「ジョセフソン接合」になっている。通常は絶縁膜を挟めば電子の移動はないが、超伝導を担うクーパー対はこの薄い絶縁膜をトンネル効果で移動する。このクーパー対の往来が一種の振動となり、とびとびのエネルギー準位をつくりだす。これらの準位を最低のものから二つ選んで「0」と「1」とし、量子ビットとして操作する。

このような超伝導量子ビットの寿命の理論値は、採用している基板材料の誘電損失から数ミリ秒(10 ms=0.01 s)と見積もられているが、その値には世界のどの研究開発グループもまだ到達できていない。

「量子コンピュータには、量子ビットが生じたエラーを修正する『誤り訂正』の機能が必要不可欠で、今の量子コンピュータ開発における大きなテーマとなっています。実は、このエラーが量子ビットの寿命に起因することが大きいのです。量子ビットの寿命が長くなれば、エラーが減り、誤り訂正がもっと楽に行えるはずです」

従来のコンピュータでも、宇宙線など周囲の雑音によって演算子が誤りを生じるので、誤り訂正機能がついているが、量子コンピュータの誤り訂正の手法はまださまざまな方法が開発されているところだ。量子ビットの寿命が延びてエラーが少しでも減れば、打つ手も増えてくるはずだ。

「今のところ寿命を阻害する主要因となるものが大きく二つあります。一つは誘電体損失(誘電体ロス)で、誘電体に電場がかかると一部が熱エネルギーになって失われてしまう現象によるものです。もう一つは超伝導に寄与しない電子の存在です」と猪股は明快に説明する。

誘電体ロスの原因にもいろいろあるが、その一つは量子ビットを構成するシリコン基板や電極パッドなどの表面に形成される酸化物だ。また、超伝導状態では、二つ電子がクーパー対をつくり、これが電気抵抗をゼロにする源となっている。しかし、どういうわけか、一定数ペアにならない電子、「非平衡準粒子」が存在し、これが量子ビットの長寿命化を阻害している。

超伝導量子ビット表面の酸化物をどう制御するのか、クーパー対をつくらないはぐれ者の電子はどこから来るのか、どうやって制御していくかなどが大きな課題となっている。チームは、寿命の長い量子ビットの実現を目指して新たな材料による超伝導量子ビットの研究開発を始め、製造プロセスからのアプローチ、設計からのアプローチなど、課題に対するいろいろな手法を考えて試している。

例えば、誘電体ロスの原因になる酸化物の除去においては、製造プロセスと材料の2方向からのアプローチがある。

従来の絶縁膜をアルミニウム酸化物でつくる場合、アルミニウムを基板に蒸着させて表面を酸化させるという方法を採るので、アモルファス状のアルミニウム酸化物ができる。しかし、アモルファスは欠陥が多く、極低温では量子二準位系を形成するため、これらが量子ビットやマイクロ波共振器と結合することによりエネルギーロスが生じる。そこで、情報通信研究機構との共同研究では、超伝導体電極には表面が酸化しにくい窒化ニオブを、絶縁膜には窒化アルミニウムを使い、すべてを結晶欠陥が生じにくいエピタキシャル成長技術を用いた超伝導量子ビットを製造した。

「まだ、十分な寿命を得ていませんが、窒化物超伝導量子ビットは、アルミニウムより超伝導になる温度が高く、寿命を阻害するはぐれ者の電子『非平衡準粒子』の励起を抑えることができると考えています。また、エピタキシャル成長した欠陥の少ない窒化アルミニウムの絶縁膜も使えます。有望な材料だと思いますので、この方向での研究も視野に入れて進めていきたいと思っています」

産総研の量子拠点G-QuATで量子コンピュータの産業化を加速する

「量子コンピュータの開発はもはや実験室レベルでやるものではなくなり、産業化のフェーズに乗ってきています。ですから、小さくまとまってやるのではなく、いろいろな分野のさまざまな人たちを巻き込み、有望な技術や知見を取り入れて、産業化の波に乗せていくことが重要です。そのための共同研究を進めるのに、G-QuATは最適な組織であり、ここで研究ができることは幸運なことだと思います」

猪股らが特に共同研究を希望する技術分野の一つがマイクロ波の伝送に関するものだ。サーキュレータというマイクロ波をルーティングさせる三端子コンポーネントや、その三端子のうち一端子を50Ωで終端させたアイソレータという逆方向からの信号を絶縁して雑音の除去・低減などを図るコンポーネントがあるが、現在、量子コンピュータに必要な極低温環境で動かせるこのようなコンポーネントを日本で開発している企業はない。

「低温稼働や小型化に興味を持っている企業とはぜひ一緒に開発したいと思っています。またマイクロ波のアイソレータなどのアナログコンポーネントはマイクロ波の波長でサイズが決まってしまうので、その概念を打破する技術やアイデアを持っている企業ともぜひ組みたいですね」

得意分野や尖った技術を持つ企業や研究機関と協業して、エンジニアリングサイドからシステムとしての量子コンピュータの性能アップを図ると同時に、猪股には「物理寄りの課題、超伝導量子ビットの寿命限界がどう生じているのかを突き詰めたい」という物理学者としての関心もある。基礎物理から産業化まで、猪股の目には、量子コンピュータの実現への道筋がはっきりと見えている。

量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター

量子デバイス計測チーム

チーム長

猪股 邦宏

Inomata Kunihiro

産総研

量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター