電子1個を精密に飛ばして広がる 量子電子光学の世界

電子1個を精密に飛ばして広がる 量子電子光学の世界

2024/02/14

電子1個を精密に飛ばして広がる量子電子光学の世界 量子電流標準確立から電子量子コンピュータ実現まで

量子コンピュータの開発が加速している。その演算子である量子ビットには、超伝導、イオン、光、電子などさまざまな種類があり、世界中で量子コンピュータの実現を目指した開発が進んでいる。産総研物理計測標準研究部門では、半導体中につくられたナノ構造「量子ドット」の中に閉じ込めた単一電子を、量子ドットから別の量子ドットへと自在に動かす技術を開発した。表面弾性波を使って単一電子を動かすこの技術は、微小電流の測定による量子電流標準を確立し、将来の量子コンピュータ実現への道を開く可能性を持っている。

量子コンピュータの開発が加速している。その演算子である量子ビットには、超伝導、イオン、光、電子などさまざまな種類があり、世界中で量子コンピュータの実現を目指した開発が進んでいる。産総研物理計測標準研究部門では、半導体中につくられたナノ構造「量子ドット」の中に閉じ込めた単一電子を、量子ドットから別の量子ドットへと自在に動かす技術を開発した。表面弾性波を使って単一電子を動かすこの技術は、微小電流の測定による量子電流標準を確立し、将来の量子コンピュータ実現への道を開く可能性を持っている。

表面弾性「波」に乗せて飛ばす「単一電子のサーフィン」

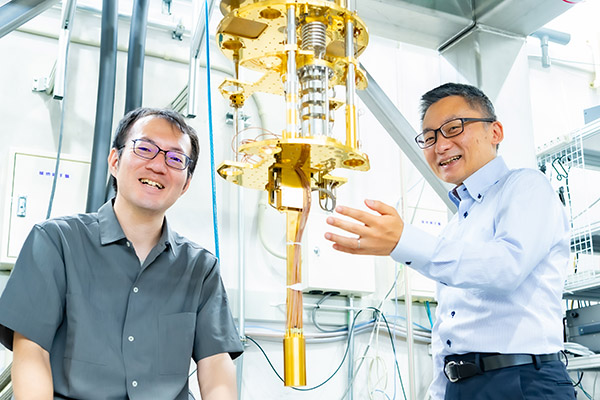

物理計測標準研究部門主任研究員(インタビュー当時)の高田真太郎が、電子1個を制御し精密に動かすことに関わるようになったのは、2008年の秋、学部4年生ごろのことだ。所属していた東京大学の研究室では、半導体につくり込んだナノサイズの構造「量子ドット」に自由電子を1個だけ閉じ込め、その電子のスピンの向きと位相を使って量子コンピュータの演算子――量子ビットを実現しようとしていた。すべてが-273 ℃、1 K(ケルビン)と、日常生活から考えると超低温の世界で進む研究だ。

「量子コンピュータの実現には、電子1個を量子ビットに閉じ込めるだけでなく、閉じ込めた量子ドットから別の量子ドットに電子を移送する、『飛ばす』ことが必要です。そのときに電子の担った情報を保持、つまりスピンの向きと位相の情報を保つことが必要不可欠の前提条件となります」と高田は言う。

高田らが取り組んできた方法は、電子が波の上をまるでサーフィンをするように移動していくイメージだ。ここで、電子が乗る「波」は表面弾性波と呼ばれる。表面弾性波は、スマートフォンで必要な周波数だけを通すフィルターとして使われるなど工学的にも応用されている、比較的ポピュラーな「波」だ。

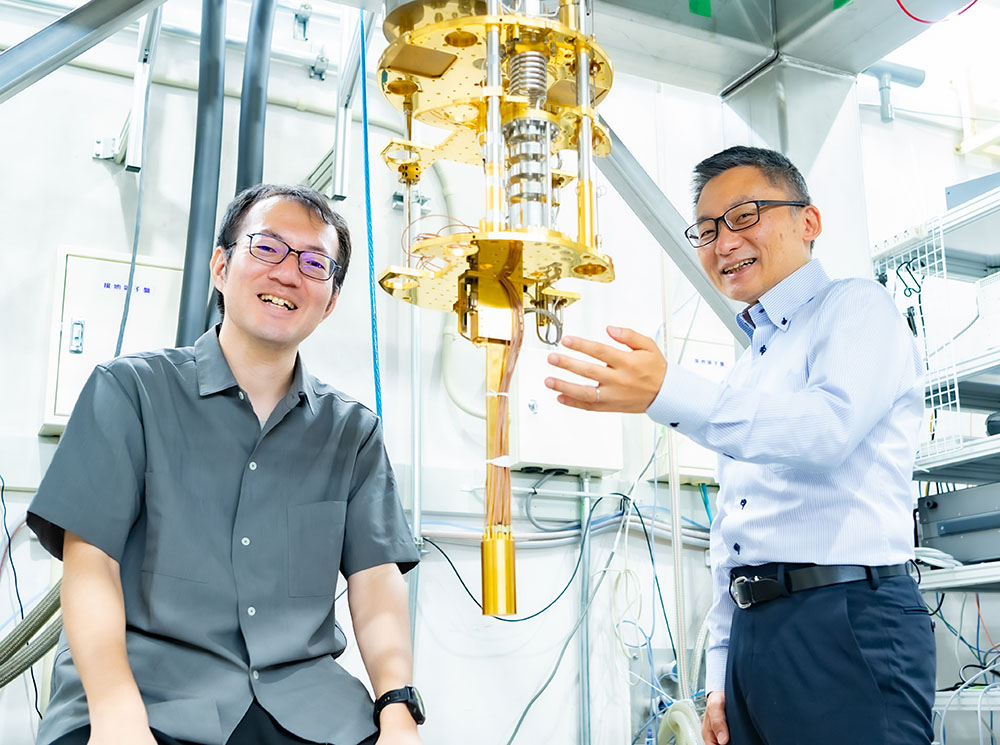

IDTで作ったバースト波で電子(赤丸)を運ぶイメージ

IDTで作ったバースト波で電子(赤丸)を運ぶイメージ

「半導体の基板の上で、表面弾性波を起こします。これは半導体の表面を伝搬する振動の波です。これで単電子にエネルギーを与えて飛ばすのです」と高田は説明する。

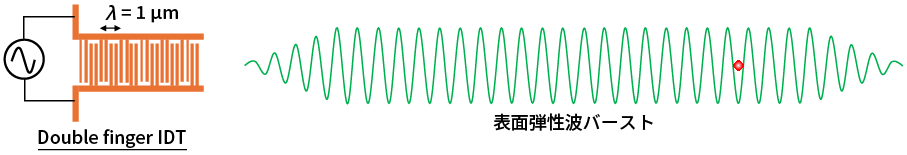

ここで対象としている半導体の基板はガリウムとヒ素の化合物半導体だ。これは圧電体で、電圧をかけると伸び縮みし、力をかけると電圧を発生するという性質を持っている。表面に電極を付け交流電圧をかけると、異なる原子を含む特性から原子の波が立ち、この振動が表面弾性波を生み出す。

高田はまず、この表面弾性波に電子を乗せて運べるくらいの強さにするために、くし形の電極(Interdigital Transducer、IDT)を使うことにした。IDTを使うことで、1カ所ではなく複数の電極を用いて電場をかけられるため、波の掛け合わせが可能になる。そして、くしの歯の間隔をうまく制御すれば、おのおのの電極でできた波がすべてうまく重なり強め合うのだ。波の形は、最初は弱く、だんだん強くなり、強さがある程度続いた後に弱くなるというバースト構造になっている。この波のどこかに単一電子を乗せ、自由電子が1個も入っていない空の量子ドットまで運ぶ。

「電子が波に乗る、サーフィンのイメージがちょうど合いますね」高田がこの電子サーフィンに成功したのは2011年、博士課程のときだ。しかし、このときはまだ量子ドットの間を移動する電子のスピンの状態が保たれているかを確認できてはいなかった。

表面弾性波を用いた単一電子の移送に成功した素子のイメージ図

表面弾性波を用いた単一電子の移送に成功した素子のイメージ図

この研究は、鍵となるIDTの設計だけでなく、表面弾性波を起こすためだけでも、電子を運ぶために必要となるあらゆる条件を調整する必要があり、緻密な作業を根気よく続けなければならなかった。高田らは試料の調整方法を工夫することにより、電子を運ぶ前後でスピン状態を評価することに成功。2016年には、電子スピンの状態を保ちつつ、単一の電子を表面弾性波に乗せて運ぶ「単一電子のサーフィン」を実証した。*1

この高田の緻密な電子の制御技術を知り、声をかけたのが計量標準総合センター首席研究員の金子晋久だ。金子は、高田の得意な「単一電子のサーフィン」技術が、いまだに実現していない量子レベルでの電流の標準づくりに結びつく可能性があると考えたのである。

「単一電子のサーフィン」で近づく、量子レベルの電流標準の実現

金子らの所属する計量標準総合センターは、日本のさまざまな計量標準に関する研究開発を進めている。電気に関する標準にはさまざまなものがあるが、電圧の量子レベルの標準としては「ジョセフソン効果電圧標準」、電気抵抗の量子レベルの標準には「ホール効果抵抗標準」がすでに確立されている。しかし、単位時間あたりに移動した電子の数を意味する「電流」には、いまだ量子レベルに精密な標準がない。

「高田さんの技術を使えば、量子力学的に『電流』を決められるのでは、と極めて魅力的な技術だと思いました」と金子は振り返る。

さて、「単一電子のサーフィン」ができると、どうやって電流の標準がつくれるのだろうか。「単一電子のサーフィン」で電子を運ぶ実験において検出された電荷のデータでは最小のステップの2倍、3倍のステップが生じている。これは電気素量をeとし、周波数fの波で励起されているとき、波に1個電子が入っているとe × fという電流が、2個入っている場合は2ef、3個なら3efと離散化した電流のステップがが発生していることに対応している。つまり、定義量である電気素量とeという電気素量と、原子時計から極めて正確に決まる周波数fの2つから電流が決められることになる。

しかし、当時のバースト波による「単一電子のサーフィン」を使って、量子電流標準を作ろうとすると、2つの問題があった。

1つ目の問題は、理論的には1個の波に1個の電子が入っていなければならないが、しばしば2個になったり、0個になったりすることである。ここで言う「しばしば」というのは何万回に1回というレベルの話で一般的には非常に小さな不確かさではあるが、量子レベルの精密さで電流標準をつくろうとすると大きな障害となってしまう。

2つ目の問題点は、交流電圧の周波数fを100 メガ(106)ヘルツ、1 ギガ(109)ヘルツと比較的大きくして動かしたとしても、1アンペア以下の極微量の電流しか発生できなかったことだ。これでは標準とするためには使いにくい。

バースト波から孤立波サーフィンへ

高田は、バースト波によるサーフィンでは、電子がたくさんの連続した表面弾性波のうちどこに乗っているのか分からないという点が以前から気になっていた。そのとき、産総研の同じグループらの研究で、電子を運んでいる波の前後にも波があると、運びたい単一電子のスピンの向きと位相が影響を受ける可能性があるということが明らかになった。

高田はその実験結果を踏まえて、新たな研究を開始した。それが、バースト波ではなく、孤立した1つの波――孤立波でサーフィンできるようにしようという研究だ。

「アイデアとしては、物理学者のポール・ディラックが考えだしたデルタ関数を使おうと考えました。これは、1点において密度が無限大であとは0という関数です。つまり1カ所にものすごく切り立つ関数で、こういう波のパルスをつくろうということですね。この関数をフーリエ変換して周波数領域で表現すると、すべての周波数が均一に混じり合うと1点にだけ大きな波が立つことになります」

その実現のために「チャープIDT」が考案された。チャープとは周波数が時間的に変化することを意味する。「チャープIDT」では次の図のように、くしの歯の間隔が右に向かって狭くなるように変化しており、幅広い帯域の表面弾性波を発生させることができる。これに時間変化する高周波電圧を適切にかけると、幅広い帯域の表面弾性波を同じ位相で重ね合わせることができ、1つの大きな波ができる。

チャープIDTを使って孤立波で電子を運ぶイメージ

チャープIDTを使って孤立波で電子を運ぶイメージ

2018年の夏には、室温でチャープIDTを用いたデバイスの評価がある程度できるようになった。次は低温下での評価だ。当初はチャープIDTと普通のIDTを組み合わせた低温用デバイスを試作したが、この実験はうまくいかなかった。そこで、動作評価用のIDTを開発し、低温でチャープIDTの動作条件を調べることで低温下での最適な条件で動作させることに成功した。この低温下での実験に成功したのが2021年、論文が出版されたのは2022年のことだった。*2

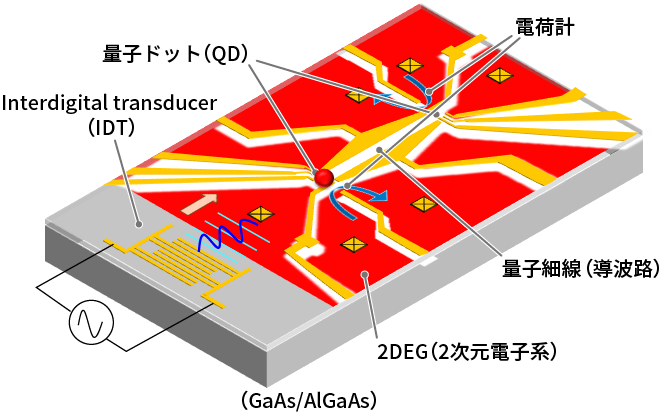

開発したデバイスを顕微鏡でチェックする。

開発したデバイスを顕微鏡でチェックする。

孤立波サーフィンで極小電流が測れる

単一電子が孤立波でサーフィンができるようになったことで、量子電流標準に必須の「1つの波に1個の電子だけが必ず乗る」ことが実現できたのだろうか。

「ほぼ必ず1個運べるというチャープIDTをつかった素子がすでにできています。もう少し頑張れば、1000万分の1(10-7)の確率でしかエラーが生じない素子ができると思います。問題は運ぶ密度です」と高田。

1ギガヘルツのバースト波なら1秒間に109個の電子を運べたのだが、孤立波をつくるためには起こした波をすべて重ね合わせることが必要で、一連のチャープIDTで1個しか電子を運べない。1つの波に1個の電子だけが乗る、という非常に質の高い微小電流はつくれるようになり、量子電流標準の実現に向けた1つ目の課題は解決に近づいたのだが、2つ目の問題点である大きな電流をつくることがより難しくなったわけだ。「1秒間にいくつデルタ関数を使った孤立波を出せるかが次の課題です」と高田はいう。

金子は、孤立波サーフィンによる極小電流の測定は、放射線や大気汚染物質の計測、高度なクリーンルームの測定、さらにはIoTデバイスの消費電力のリアルタイムでの測定など、さまざまな分野での用途が期待できると言う。

「質の高い、より小さな電流の発生を要請する分野もあります。pA(ピコアンペア、10-12 A)やfA(フェムトアンペア、10-15 A)といったとても小さい電流を正確に測定できる電流計を必要とするところで、正確な微小電流が測定できる標準となります」

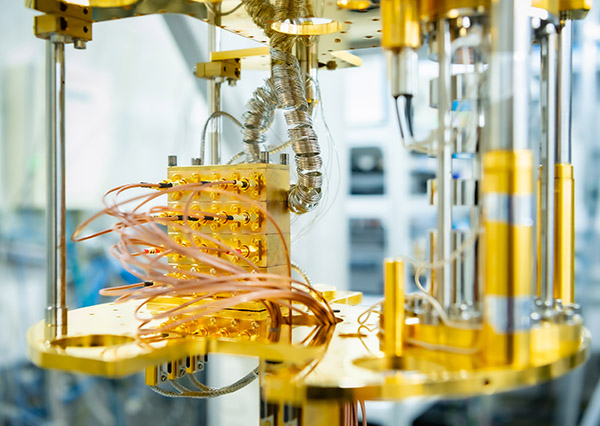

繊細な配線はひとつひとつ高田が手作業で組んだものだ。

繊細な配線はひとつひとつ高田が手作業で組んだものだ。

精密に電子を飛ばして広がる新しい量子コンピュータの可能性

電子1個を精密に運べると、標準の他にも応用は広がる。注目している応用先の1つが量子コンピュータだ。近年研究が進む量子コンピュータは、超伝導回路型やイオントラップ型などさまざまなタイプの量子ドットを用いた研究が行われている。制御した電子スピンを用いた量子コンピュータの研究も活発に行われているが、主な材料としては、高田が用いてきたガリウム・ヒ素ではなく、シリコンが使われるように変わってきている。シリコンのほうが、ガリウム・ヒ素を使ったものよりスピンの量子状態を保てる時間、コヒーレンス時間が長いからだ。ところが、シリコンは圧電体ではないので、電場を加えても表面弾性波が生じない。量子ドットを近距離で並べてゲート電圧を1個1個の量子ドットにかけ、単一電子をポコポコと動かすことを行っているが、まだスムースな高速移動のサーフィンまでには至ってはいない。

「そこで、シリコンにガリウム・ヒ素などの圧電膜を付けるという研究を現在行っています。しかしながら、圧電膜の技術がシリコンスピン量子ビットを使う量子コンピュータに適応されてメインの手法となるかどうかについては、今は言える段階にはないと思っています」

さらに、高田は、シリコンスピン量子ビットの量子コンピュータのみならず、いままでにない新しい発想「量子電子光学」に基づく単一電子を使った量子コンピュータについても研究を始めている。

「光を使う量子コンピュータは、今面白い展開になっています」と高田は言う。光を使う量子コンピュータの1つが東京大学のチームが中心となって取り組んでいる「ループ型光量子コンピュータ」だ。ループ型光量子コンピュータでは、光ファイバーが1つの基本光演算回路をループする構造になっている。ループが一種のメモリとなっていて、ループに蓄えられる光パルスの数が実行できる計算の規模を決める。

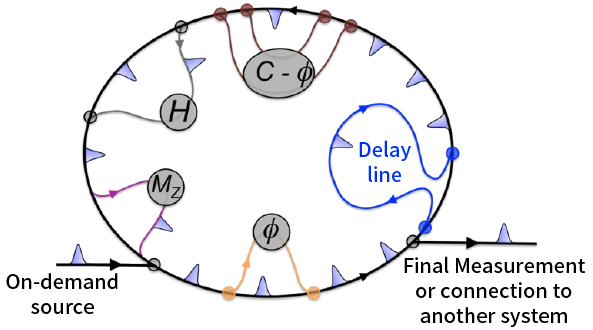

ループ型量子コンピュータの概念図。オンデマンドに単一電子を生成し、その1つ1つが量子ビットとなる。ループ型の回路はメモリの役割を果たし、ループサイズと電子のサイズの関係でいくつの量子ビットを回路内に詰め込むことができるかが決まる。また、制御回路は複数の量子ビットでシェアできるため、量子ビット1つ1つに配線を施す必要がない。

ループ型量子コンピュータの概念図。オンデマンドに単一電子を生成し、その1つ1つが量子ビットとなる。ループ型の回路はメモリの役割を果たし、ループサイズと電子のサイズの関係でいくつの量子ビットを回路内に詰め込むことができるかが決まる。また、制御回路は複数の量子ビットでシェアできるため、量子ビット1つ1つに配線を施す必要がない。

「電子を自由自在に扱えるようになりたいと思って研究してきた立場からすると、同様なことを単一電子でできないかと思っています。ループを単一電子が次々と波束として移動していく、この場合は『サーフィン』というよりやはり電子を『飛ばす』イメージでしょうか」

単一電子では、ファイバーではなく、半導体中につくった導波路がループになる。そのため光ファイバーに比べ集積が容易で、大容量の量子コンピュータを実現できる可能性がある。また、光は演算の正確性を上げるコヒーレンス時間が長いが、量子演算に必要な量子もつれという現象を起こしにくい。反対に、電子はコヒーレンス時間が短いが、量子もつれを起こしやすいという、異なる性質を持つ。

「コヒーレンスと量子もつれは、相反する性質です。『単一電子のサーフィン』の研究から得られた知見をもっと発展させて、単一電子の量子ビットをつくり、コヒーレンス時間内にどんどん高速にもつれさせて演算を完了させていく。これを実現させたいと思っています」と高田は「精密な電子の制御」で広がる未来を見据えている。

*1: Bertrand, B., Hermelin, S., Takada, S. et al. Fast spin information transfer between distant quantum dots using individual electrons. Nature Nanotech 11, 672–676 (2016).[参照元へ戻る]

*2: Wang, Junliang, et al. "Generation of a single-cycle acoustic pulse: a scalable solution for transport in single-electron circuits." Physical Review X 12.3 (2022): 031035.[参照元へ戻る]

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

主任研究員(インタビュー当時)

現 大阪大学

大学院理学研究科

准教授

高田 真太郎

Takada shintaro

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

首席研究員

金子 晋久

Kaneko Nobuhisa

産総研

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門