CASEとは?

CASEとは?

2022/08/03

CASE

とは?

―自動車業界から変わる未来のモビリティ―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

CASEとは?

CASEとは、「Connected(コネクテッド)」「Automated/Autonomous(自動運転)」「Shared & Service(シェアリング)」「Electrification(電動化)」というモビリティの変革を表す4つの領域の頭文字をつなげた造語です。2016年のパリのモーターショーで提唱されて以来、CASEは自動車業界全体の未来像を語る概念として話題を集めています。

モビリティ業界のキーワードとして定着してきているCASEという概念。今、その実現のためにどのようなチャレンジが行われ、どこまで進んでいるのでしょうか。自動運転レベル4(特定条件下での完全自動運転)の社会実装を目指す国のプロジェクトでコーディネーターを務める、デジタルアーキテクチャ研究センターの横山利夫に聞きました。

Vol.2はこちら

CASEとは何か。100年に1度の大変革と言われる理由は

CASEがモビリティ業界にとって100年に1度の大変革をもたらす概念だと言われているのは、多くの変化が相互に関係し、同時期に起きているからです。

閉鎖空間だった車がシームレスに外界とつながるようになるという変化、人間が車を運転しなくなるという変化、車を所有しないで利用する時代になるという変化、そして動力源が化石燃料による内燃機関から、電気を利用した電動化の時代になるという変化。いずれも現在普及している「車とはこういうもの」という概念を広げる大きな変化ですが、新しいモビリティ社会に向けてそれらの変化が相互に連動しているのが今の状況です。

例えば「Automated/Autonomous(自動運転)」は、当初は車載センサで車の周囲を認識することで実現しようとしていました。しかし、センサだけでは、道路がカーブしたその先の状況や、1 km先の事故の情報まではわかりません。そこで情報を交通インフラや他の車から入手するという「Connected(コネクテッド)」領域の技術と連携することで、より安全な自動運転を目指すようになっています。CASEの概念が提唱された当初は個別に検討されていた技術が、今は人々の暮らしや移動の在り方も巻き込んで進むステージにシフトしていると言えます。

世界の進展の状況としては、「Electrification(電動化)」ではヨーロッパと中国が先行し、日本や北米が今、遅れをリカバーしようと積極的に取り組んでいます。「Connected(コネクテッド)」「Shared & Service(シェアリング)」では、各国で大きな差はありません。

日本が強いのは「Automated/Autonomous(自動運転)」です。Hondaがレベル3(条件付き自動運転)の自動運転技術を世界で初めて実用化し、同時期にレベル3の無人自動運転移動サービスが、福井県の永平寺町で運行開始するなど、世界に先行しています。

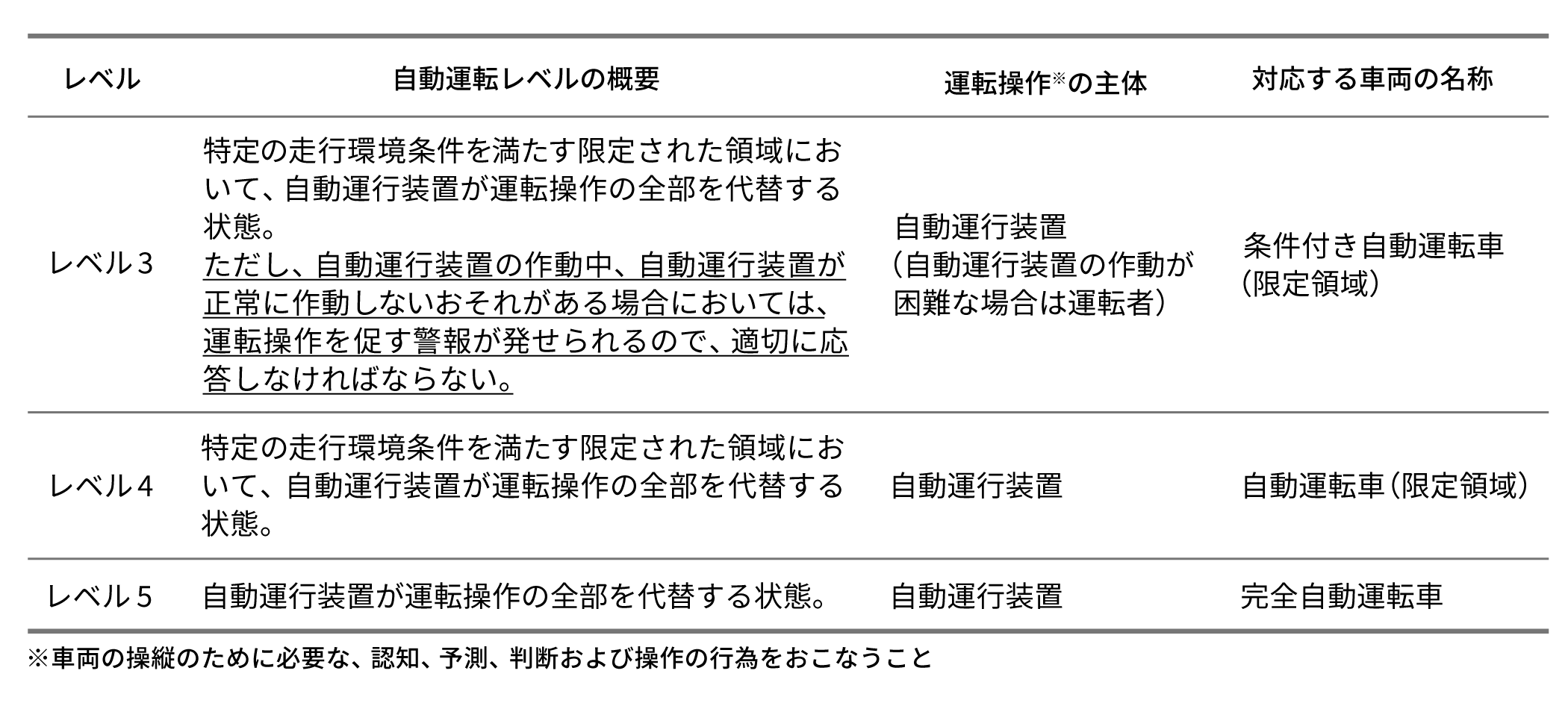

自動運転レベルの概要

自動運転レベルの概要

CASE成功のカギは「競争」と「協調」

CASEの実現を目指すため、日本のモビリティ業界も進め方を模索しています。これまでも、各社が競争しながら切磋琢磨する競争領域だけでなく、コモディティ化した技術のブラッシュアップや、単独では対応できない技術開発や制度づくりは協調領域と位置付けて各社が協力して取り組んできました。

CASEというキーワードに代表される技術は、まさに競争領域として捉えているだけでは立ち行かず、よりコラボレーションしなければ実現しない、協調が欠かせない領域です。例えば「Connected」ひとつとっても、標準化して他のメーカーの車とも相互につながるようにしなければなりません。自動運転もA社、B社、C社の安全性能がバラバラであってはならず、みんなで議論して適切な安全性の基準を定めるしかありません。

CASEについては、どんなに大きな会社でも、CASEの要素を単独でやり切る体力のある会社はありません。研究開発や商品化のあり方を変えようと、各社それぞれが危機感をもって取り組んでいます。

その一方で、すべてを協調領域として取り組んでしまうと、技術の進化はとても遅くなるため、競争があることも必要です。競争と協調をいかにうまく組み合わせて進めていくかが、大変重要です。

CASE実用化に向けた研究の最前線

産総研ではCASEという言葉が出てくる以前から、さまざまな研究開発をしています。例えば、自動運転の領域ではITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)という呼び方で、1960年代から自動操縦や運転支援などに取り組んでいます。2013年には、世界で初めて高速道路での大型トラックの4台隊列走行を実現しています。

大型トラック4台の隊列走行

大型トラック4台の隊列走行

近年では、2016年から2020年に「ラストマイル自動走行の実証評価」という自動運転バスの社会実験を国のプロジェクトとして行っています。2018年には福井県の永平寺町で、小型電動カートを使った自動走行の実証実験も行いました。

産総研のヒューマンモビリティ研究センターでは、人間の振る舞いをどうシステムに置き換えるべきかというテーマや、システムとドライバー間の相互作用についての研究を行っています。さらにデジタルアーキテクチャ研究センターでは、データ連携基盤に関する研究や、膨大なデータの超分散管理・連携の研究など、「Connected」を成り立たせる上で欠かせない研究も行われています。

そして経済産業省と国土交通省が主導する「自動走行ビジネス検討会」の提言を受けて、2021年6月にスタートしたのが、「RoAD to the L4(自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト。以下、L4プロジェクト)」です。このプロジェクトのコーディネート機関を産総研が務めており、複数のグループでの取り組みを今まさに進めています。

CASEの課題と未来の可能性

「L4プロジェクト」は社会実装がゴールです。事業モデルや制度の設計、インフラ構築なども必要で、自動車メーカーだけでなく、サービスをデザインする人、交通事業者、地方自治体など、さまざまなステークホルダーと協力して取り組むことが求められています。2025年度までに全国各地で、多様な車両を用いた無人自動運転サービスを40カ所以上で実現することを目標としています。あと3年というわずかな期間で、いかに世の中に押し出すかが役割です。

遠隔型の自動運転システムを用いた技術・サービス実証の様子

遠隔型の自動運転システムを用いた技術・サービス実証の様子

CASEの社会実装に向けた課題は山ほどあります。人、バイク、自転車も多く混在する都市部で実装しようとすれば、さまざまな技術のレベルアップはもちろん、その街の住民や利用者の理解が必要です。収益が見込めず公共交通機関が撤退してしまったような過疎が進む地域に実装しようとすれば、開発・実装後の収益は期待できないため、どのように持続可能な事業モデルを構築するかがカギとなります。

それでも、ダイナミックな転換点が2025年以降で訪れる可能性はあります。今後社会実装されていくサービスも、良いものは持続的に発展し、社会ニーズにマッチしないものは持続が難しい淘汰の過程があると思いますが、ブラッシュアップされたサービスが2030年には順調に普及している可能性があります。高速道路であればドライバーレスが可能であるとか、商店街までは無理でも幹線道路なら自動運転できるなど、人身事故を起こさないように、安全を技術で支えられる良い着地点をさぐりながら普及していくと見込んでいます。

産総研のプロジェクトチームには、自動車メーカー出身のメンバーも加わり、世界に先駆けた社会実装に向けて取り組んでいます。超分散コンピューティングなど、CASEの実現に必要なアーキテクチャデザイン領域の技術開発や社会実装の取り組みも盛んです。スマートシティや人と有機的に連携し、社会の一員として進化するモビリティを実現するために、プロジェクトを推進する役割を果たしていきます。