地球を知り、自然と共に安全・安心な社会をつくる

地球を知り、自然と共に安全・安心な社会をつくる

2016/04/30

地球を知り、自然と共に安全・安心な社会をつくる「シームレス地質図」で広がる地質情報の活用

近年、地下鉄の発達や地下街の開発により、地下利用は進んだものの、それは地球全体からすれば、ごくわずかな部分に過ぎず、それを支えているはずの地下は、人々の目に触れることも少なく、一般に関心をもたれることは多くなかった。しかし、東日本大震災や豪雨による土砂災害などを契機に、自分たちの生活している場所のその足下にある地球の性質を示す「地質」情報にあらためて注目が集まっている。

近年、地下鉄の発達や地下街の開発により、地下利用は進んだものの、それは地球全体からすれば、ごくわずかな部分に過ぎず、それを支えているはずの地下は、人々の目に触れることも少なく、一般に関心をもたれることは多くなかった。しかし、東日本大震災や豪雨による土砂災害などを契機に、自分たちの生活している場所のその足下にある地球の性質を示す「地質」情報にあらためて注目が集まっている。

1882年、地質調査所として設立されて以来、130年以上日本の地質の研究を担っている産総研・地質調査総合センターで、継続的な調査・研究による成果を蓄積・整備することで得た地質情報と、社会や産業面での活用可能性について聞いた。

日本全土を一枚で表すデジタル地質図

等高線で標高を表し、地形や植生などを示した「地形図」は、高校などの地図帳をはじめとして広く知られた存在だ。しかし、地面の下の様子を示す「地質図」になると、見たこともない人が多いのではないだろうか。

地質図とは、地盤・地層の様子、すなわち、表土の下にいつの時代のどのような種類の岩石や地層があり、どのように分布しているかを体系的に示した地図のことだ。地層の重なり方や断層の位置、地層の断面図などが表示され、その地域内のボーリング調査の結果も記載されている。

「地質図は地球を理解するための学術情報であるとともに、災害の軽減、土木建設や資源探査などの産業にも活用できる、国土の基盤となる情報です」

広げられた地質図を前に、産総研・地質調査総合センターの斎藤眞は説明する。

1882年に、産総研の前身となる地質調査所が設立されて以来、地質調査総合センターでは、約130年にわたり、日本の地質図の編纂と、高精度化のための改訂を続けてきた。さまざまな縮尺の地質図がある中で、20万分の1の地質図幅*1は、日本全土を約80 cm×80 cmの方眼で区切った、110枚を超える紙に分かれている。

この20万分の1の地質図幅は、60年近くの年月をかけて2009年に全国をカバーし、完成した。その後、110枚余りの地質図を、デジタル技術を活用してつないだデジタル版「20万分の1日本シームレス地質図*2」も作成された。これにより初めて日本全土をつなぎ目のない、連続した地質図として見ることができるようになった。

「20万分の1日本シームレス地質図は、全国統一基準で示したものとしては、現在日本で最も詳細な地質図です。さまざまな地質情報の基盤となる地質図が整備されたことで、地震・火山情報、地すべり情報、衛星画像など、他のデータと重ねあわせて新たな知見を得やすくなりました。またパソコンやタブレット端末などを利用して、実際の地面を見ながら必要な範囲の地質図を確認できるのは、デジタル版地質図ならではの利便性です」

精度・凡例を統一化し地質図の質をそろえる

「シームレス地質図」作成の難しさは、一枚一枚の紙の地質図をデジタル技術でつなぎ合わせただけでは“シームレス”にならない点にある。全体として統一された地質図とするためには、60年かけて別々に作られた110枚の地質図に表記された情報を、最新の地質データと照らし合わせながら再解釈しなければならなかった。

「地質調査はその時代の国策や経済政策にも関係します。例えば、国が資源探査に力を入れていた時代は資源のありそうな地域で、宅地開発が急がれた時代には宅地に適した地域で、重点的な調査が行われます。そのため、地質情報が充実する地域がある一方、長く未調査のままの地域もありました」

地質図の作成には長く地道な調査研究が必要だ。地質図には、作成当時の地質学の知識や見解が反映されるが、調査時期には数十年の時間差が生じる場合もあり、異なる時期に作成された各地質図の質はまちまちだった。また地質図に使われている凡例は、地域の特徴ごとに決められ、全国的には全く統一されていなかった。

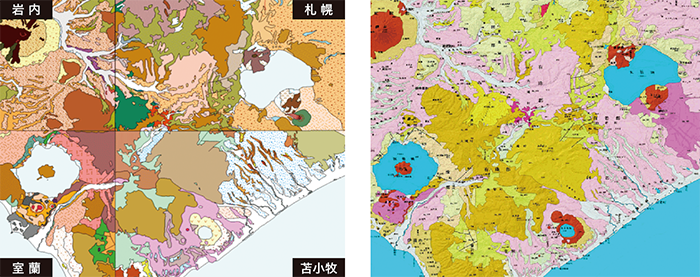

シームレス化前後の比較

シームレス化前後の比較

シームレス化前の4枚の地質図幅「札幌」「岩内」「室蘭」「苫小牧」をつなぎあわせたもの(左)と、ほぼ同じ地域を20万分の1日本シームレス地質図で表示したもの(右)。

「地質図を隣り合わせると、地質境界線がずれていたり、同じ種類の岩石を示す色や模様が一致しなかったりしていました。シームレス化にあたっては、約200の凡例を統一し、整合性をもたせる必要がありました」

地質調査総合センターでは、既存の100万分の1の地質図をもとに全国統一基準の凡例を作成し、これを基準にして、地質構造や地質時代を整理し直した。110枚を超える地質図すべてを、最新の地質学の知識に基づいて再解釈し、一枚一枚修正を加えていったのである。

地球を知り自然と共生するための地質情報

このようにつくられる地質図は、これまで主に、防災や土木建設、資源探査などに利用されてきた。例えば、立山の砂防工事の基礎情報としての利用や石灰岩・採石・天然ガスの資源開発などがある。大規模な宅地開発や工場建設では地質情報の確認は必須となっており、間接的とはいえ工事費の削減や工期の短縮、安全の確保にも貢献している。

「しかし、地質図の使われ方はまだ限定的です。今は、例えば建設などの計画決定後に設計条件を定めるために使われていますが、建設の構想段階で地質図を活用してあらかじめ地層などを把握すれば、より安全で工事を行いやすい場所を選定でき、ボーリング調査にかかる時間や費用を抑えた計画をたてられるようになると考えています」と斎藤は語る。

では、地質図は限られた専門家にしか必要ではないかというと、決してそうではない。どこに住んだら比較的危険が少ないかは、地質図が教えてくれる、一般の人にも重要な基本的な知見だと言う。

「目の前の平野や河川も、富士山などの山も、すべて地質的な理由があってその姿をしています。地質はとても身近なものです。大事なのは、地質情報を用いて土地の性質を見極め、それをもとに軟弱地盤対策を施したり災害軽減策を講じたりなど、安全に暮らせるように対処するということです。さまざまな事情で住むのに適した土地を選ぶのが難しい場合でも、限られた環境の中で生活範囲を広げることができるのです」

「地球を良く知り、地球と共生する」というのが、地質調査総合センターのキーコンセプトだ。地質を知ることで、自然と共生する道を拓き、地震や火山、地すべりなどの防災や、環境保全、地下資源の発見などに重要な役割を果たしているのが、地質図をはじめとする地質情報なのである。

防災から農業まで活用範囲はさまざま

私たちの安全な生活や産業と切り離せない地質情報。その基本をなす地質図がデジタル化されて使いやすくなったことで、活用範囲は大きく広がっている。

例えば、自治体のハザードマップづくりや、廃棄物処分場の建設地選定のための予備資料への活用、農業用水に利用する地下水や、温泉採掘の事前調査もある。新しい用途としては、耕作土に含まれるミネラル分を地質から把握し、適した農業を行って地域振興につなげる、といった例も出てきている。

斎藤は、地質情報の大切さを学問レベルの理解にとどめず、こういった実用化レベルで理解し、活用してほしいと強調する。

「大規模な地震などの発生サイクルは、人の一生より長いことが多く、災害に遭わずに生涯を終える世代もあるため、情報は後世にうまく伝わっていきません。しかし、人間が災害を忘れても、地質情報には過去の記録が残されています。だからこそ、産業界の方々にも、一般の方々にも、地質情報を活用していただきたいのです。地質情報の活用により得られた安全や効果を実感する機会は限定的で、どうしても縁遠い話と思われがちですので、自分が生活している足下に興味をもつ人たちを増やしていくことも、私たちの仕事だと考えています」

災害などの危険が起こる前に対策を施す。それが当たり前になれば、社会はより安全になるし、環境破壊などの社会的コストや後の世代への負担も低減できる。地質情報を適切な形で継続的に活用する仕組みをつくっていくことが、現在、非常に重要なことなのだ。

地質調査総合センターは、20万分の1日本シームレス地質図をはじめ、火山や活断層、地下資源など目的別の地質図まで、さまざまな地質情報をデータベースで公開している。

「ぜひ生活、産業に地質情報を積極的に活用してください。活用にあたってのアドバイスや、地質図を読み解く専門家の紹介も行っていますので、ご連絡をお待ちしています」と斎藤は締めくくった。

*1: 「幅」は、地図の数え方の単位。地質調査総合センターで出版している地質図のうち、5万分の1と20万分の1の地質図は、正式には「地質図幅」と言う。国土地理院で発行している地形図の区画と同様、緯度と経度で区切られた地質図を一幅、二幅と数えるので、図幅と言う。[参照元に戻る]

*2: シームレス地質図は、産業技術総合研究所地質調査総合センターの登録商標。https://gbank.gsj.jp/seamless/[参照元に戻る]

地質調査総合センター研究戦略部

イノベーションコーディネータ

斎藤 眞

Saito Makoto