2018年8月31日掲載

取材・文 深川 峻太郎

感情――この不合理なるもの

私たちは製品やサービスを、価格や性能だけで合理的に選択するわけではない。

たとえば電化製品にしても、安くて性能が良い商品が「なんか気に入らない」と感じて、あえて高価で性能の低いものを選ぶことは誰にでもあるだろう。私なんか、どう考えてもお買い得なのに、それを勧める店員の態度が気に入らず、「絶対こいつからは買わねーぞ」と内心で毒づきながら店を出てしまうことがよくある。

感情に振り回されて不合理な判断をするのは愚かなことかもしれないが、まあ、仕方がない。それを含めて人間だもの。

さて、そういう人間を相手にしている以上、製品やサービスを提供するには「感情」への配慮が欠かせない。ユーザーにできるだけ「快」を感じてもらい、「不快」をなくしたい、と、誰でも当たり前にそう考える。だが人の心は目に見えないし、何が心地よいかは十人十色なので厄介だ。

たとえば新製品のパッケージの色を会議で決めるにしても、出席者はそれぞれ感性が違うので、どの色が多くの人の心をとらえるのかという「正解」はわからない。結局は「勘」ってやつに頼らざるを得ないのである。

前置きが長くなったが、今回はその感情の「見える化」に取り組む研究者を紹介しよう。探検隊が向かったのは、産業技術総合研究所の自動車ヒューマンファクター研究センター。そこで「快感情を強め不快感情を弱める技術」を研究している木村健太さんだ。

木村さん

木村さん

かぎりなくサイエンスに近い心理学

「私は文学部出身なので、なんで産総研で仕事を?とよく聞かれるんですよ。たしかに、ここでは珍しいんですよね、文学部の心理学科出身者なんて」

開口一番にそうおっしゃるぐらいだから、心理学科の多くが大学の文学部にあることを知らない人も多いのだろう。たとえ知っていても、文学部の心理学とは人間の怒りや悲しみなどをブンガク的に語るところだと勘違いしている人もいそうである。

しかし、実験によって得たデータに基づいて人間を研究する心理学は、文学部の中でもいちばん理系っぽい分野だ。

「心理は物理量に落とし込めないので、どこまでやっても人文社会科学系の学問なんだろうとは思いますが、アプローチはかぎりなくサイエンスに近づけようとしています。

私自身は、脳波、心拍、ホルモン、血圧などの生理的な指標を計測し、怒りや喜びといった感情を定量的に評価することで『見える化』する研究をやってきました。物を使うのは人間ですから、心理まで含めた技術を考えるのが、工学だと思っています。

以前は産総研の身体適応支援工学グループという部署でそれをやっていましたが、『その研究、自動車に使えるんじゃないの?』という話になって、4年ほど前にいまの研究センターに来ました」

「自動車」は理想的な「実験室」だった!

木村さんの手がける分野は「感情工学」もしくは「感性工学」などと呼ばれる。そこで積み重ねてきた基礎研究をもとに、ドライバーがどのようなときに「快」「不快」を感じるかを調べていき、具体的に「自動車」という製品の応用研究につなげようというわけだ。

しかし自動車での実験は、じつは基礎研究にも役立つらしい。

「心理学では、狭い実験室に閉じ込めた被験者に、喜怒哀楽の感情を喚起する映像を見せるなどの刺激を与えて、その反応を見ることが多いんです。でも実験室は非日常的な場所なので、被験者の反応が日常生活と同じになるとはかぎらない。

でも自動車の中は、行動が限定されていて、決まった動作がほとんどという点では実験室に近い一方で、非日常でもありません。いわば、半分実験室、半分日常。実験的に統制された環境で、ドライバーの日常的な心理状態のデータが取れるんです。

正直、ここに異動するまでは自動車にさほど興味はなかったんですが(笑)、基礎研究にも使えるよいデータが取れるので、やり始めたらすごく面白くなりました」

「実験室」としての自動車を、探検隊も見せていただいた。研究所の廊下を進んで、何の変哲もないある部屋のドアを開けると、その真ん中にドーンと乗用車が鎮座していた。なかなかの「非日常感」だ。被験者はここでドライビング・シミュレーターを見ながら車を「運転」し、さまざまな状況で「感情」がどのように変化するか、データを取られていくわけである。

木村さんにとって自動車はさまざまなデータを提供してくれる貴重な「実験室」だ

木村さんにとって自動車はさまざまなデータを提供してくれる貴重な「実験室」だ

ただし、より日常に近いデータを取るためには、やはり公道に出ての実走実験も欠かせないらしい。

「たとえば産総研のあるつくばから常磐道を通って、都内まで往復するなどの実験をやっています。

でも、車内にたくさん機材を積んでいるし、ドライバーは脳波を計測する電極のついた白いキャップを被っているし、事情を知らない人にはかなり怪しく見えるでしょうね。お巡りさんに『大丈夫ですか?』と車を止められたこともありました(笑)。何か重症の患者が運転していると思われたかもしれません。

実験中はキャップを脱げないので、パーキングでトイレに行くときも周囲の人にギョッとされます」

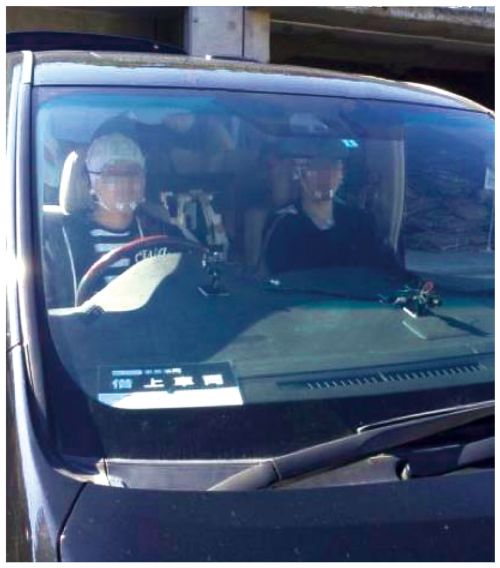

公道での実走実験で、頭に白いキャップをつけて運転する被験者。かなりアヤシい

公道での実走実験で、頭に白いキャップをつけて運転する被験者。かなりアヤシい

「居眠り運転」の防止から「怒り」の抑制まで

こうした実験で木村さんがいま、とくに力を入れているのは、目の動きや心拍数の計測だ。目の動きは、ビデオカメラで撮影する。心拍数は、ステアリングに仕込んだ心電計で手指の脈拍を測るほか、非接触で計測できる機械の開発も進んでいるという。

「脳波の計測器は、実験では使えますが、市販の自動車に搭載することはできませんよね。でも、ビデオカメラや非接触の心電計ならば、それが可能です。たとえば、ドライバーの緊張感や注意力などをモニターしていて危険が予測されると、車内で警告を自動アナウンスするなどの新しい事故防止機能を考えることができるかもしれません。これならメーカーによる実用化も十分に可能です」

「見える化した感情」のデータを自動車づくりに役立てるとなると、まず思い浮かぶのはやはり「安全性」の向上だ。居眠り運転の防止のほかにも、近頃はいわゆる「煽り運転」の問題が浮上しているが、渋滞中のイライラやマナーの悪い車に対する怒りを抑制することも大きな課題だろう。

居眠りしそうになると警告してくれるシステムも開発中だ photo by Adobe Stock

居眠りしそうになると警告してくれるシステムも開発中だ photo by Adobe Stock

運転中のイライラを抑制してくれるシステムもできるかもしれない photo by Adobe Stock

運転中のイライラを抑制してくれるシステムもできるかもしれない photo by Adobe Stock

「これからは自動運転がますます普及していきます。自動運転車に新しい事故防止機能を実装させることで、何か問題が発生したときには強制的に路肩に止めるなどして、事故やトラブルを未然に防げるかもしれません。

また、いまはドライバーの心理状態に対応して車のほうを制御するしかありませんが、いずれは人間の感情のほうを制御することも考えられるでしょう。たとえば怒っている人に、そのときの自分の表情を写真に撮って見せると、怒りが抑制されるかもしれません。自分で運転している人にそんなものを見せるのは危険かもしれませんが、自動運転ならそれも可能でしょう。そういう工夫はいろいろ考えられると思います」

人間はどんなときに運転を「楽しい」と感じるのか

自動車メーカーが知りたいのは、怒りやイライラといったネガティブな感情だけではない。乗り心地のよい車をつくるには、どんなときに運転が「楽しい」と感じるかを知ることも重要だ。

「運転が楽しいと感じるためにとくに大事なのは、心理学でいう『行為の主体感』だということがわかってきました。つまり、自分が主体的にこの車を操っているという感覚です。これがないと、運転していても楽しくないんですね。

たとえば、アクセルやブレーキなどが自分の直感とダイレクトにつながって動かないと、その主体感が損なわれる。加速や減速のタイミングが、自分の感覚より早すぎても遅すぎても、自分が運転している感じがしないんです」

「運転って楽しい!」と感じるしくみも重要な研究テーマ photo by Adobe Stock

「運転って楽しい!」と感じるしくみも重要な研究テーマ photo by Adobe Stock

昔の、ハンドルをぐるぐる回して開閉したウインドウがそうだったように、アナログな機械には「自分で動かしている」という実感があった。しかし、コンピュータで制御されるデジタルな機械は、スイッチを入れれば勝手に動くので、そういう「手応え」がない。

それでも、スイッチを押すとピピッと音が鳴ったり、ライトが光ったりするなどの反応があると、何となく「主体感」を持つことができる。

「自分がそれをコントロールできていると感じるのは、人間にとって本質的に『快』なんだと思います。デジタル機器の場合はその『手応え』もテクノロジーが用意しているわけですが、ユーザーがそのアシストに気づいてしまうと、主体感が高まらないことが本センターの研究からわかっています。

だから、機械がすべてやっていると気づかれないように『さりげなくアシスト』することが、大事なテーマになってくると思います。このことは自動車にかぎらず、バーチャル・リアリティの研究でも重視されています。その意味でも、これから工学の分野では心理学の出番が多くなると思いますよ」

「このクルマを操っているのは自分だ」という感覚が大切なのだ photo by Adobe Stock

「このクルマを操っているのは自分だ」という感覚が大切なのだ photo by Adobe Stock

「自動運転」なのに「主体感」を感じさせるテクノロジー

面白いのは、その「主体感」が、自動運転車でも求められることだ。ユーザーが何もしなくても目的地まで連れていってくれるのが自動運転だから、いわば「全面的アシスト」である。全然さりげなくない。だから、バスやタクシーのように主体感ゼロの「お任せ」でいいような気がしてしまうのだが、そういうものではないらしい。

「国は2020年までに自動運転をある程度まで実用化したいと考えているので、この3~4年は自動車メーカーとのあいだで自動運転の共同研究が増えています。そこでは研究の大きな方向性が2つある。1つは、自動運転を乗り心地のよいものにすること。もう1つは、自動運転でも主体感のある車をつくることです。

バスやタクシーと違ってユーザーが購入する製品なので、メーカーとしては愛着を持ってもらうためには主体感がほしい。自分で操作はしなくても、何らかの形で自ら運転しているような感覚があったほうがいいんです。そこで大事になってくるのが、ユーザーに合わせたパーソナライズです」

ユーザーにとって快適な車間距離やカーブの曲がり方を自動車が学習する! photo by Adobe Stock

ユーザーにとって快適な車間距離やカーブの曲がり方を自動車が学習する! photo by Adobe Stock

ドライバーには、ブレーキのタイミングや車間距離のとり方、カーブを曲がるときの角度など、それぞれ自分にとって快適な走り方がある。助手席に座ると他人の運転が危なっかしく感じたりするのも、そのためだ。バスやタクシーではそれも大して気にならないが、自動運転の運転席に座れば、たしかに「うわわ、そんなに車間を詰めるなよ」「ブレーキ遅すぎるぞ」などと文句をつけそうである。少なくとも私はそうだ。

「車載した感情センサーでユーザーの不安や恐怖感などを測定し、それを自動運転の設定にフィードバックすれば、そのユーザーにとって快適な車間距離やカーブの曲がり方などを自動車が学習するでしょう。パソコンがユーザーの多用する漢字変換を覚えていくのと同じように、乗れば乗るほど自分好みの車になっていくわけです。かつての『たまごっち』がそうだったように、自分にフィットするように育てていくことも、愛着を持つ要因になるのではないでしょうか。

また、新車に買い替えたときは、機種変更したスマホにアドレス帳などを移行するのと同じように、ユーザーのデータ履歴を移植すればいい。まだ妄想レベルの話ですが、自動運転車はそういう方向に進歩していくのかもしれません。単なる移動手段にとどまらない楽しさがないと、買ってもらえませんから」

なるほど、自動運転というテクノロジーの進歩に、心理学の果たす役割が大きいことがよくわかった。

「測定器」の進歩が広げた心理学の可能性

その一方では、測定器というテクノロジーの進歩が、心理学の可能性を広げている面もあるようだ。

「センサーが小型化して、どこでも測定できるようになったのが大きいですね。10年ほど前までは心電計も巨大だったので、車載して公道で実験を行うことなどできませんでした。ステアリングに仕込めるぐらいのサイズになったのは、ここ数年の話です。

自動車にかぎらず、いろいろな場面で人間の感情を計れるので、研究者としては楽しくてしょうがないですよ。自分の子どもが生まれたときも、いい測定対象ができたとうれしくて、計りまくっていたくらいです(笑)」

「昔の測定器はこんなに巨大だったんです」(木村さん)

「昔の測定器はこんなに巨大だったんです」(木村さん)

木村さんは産総研の人間情報研究部門というセクションの仕事も兼務しており、そちらでは家電製品の使い比べ実験もしているとのこと。生理的な指標と被験者のコメントを合わせて分析して、何が「快」で何が「不快」なのかを分析するのだという。

コンパクトになって自動車にも載せられるようになった現在の測定器

コンパクトになって自動車にも載せられるようになった現在の測定器

「ときには、生理的な指標では明らかに『快適』を示しているのに、本人の主観では『使いにくい』と感じていることもあります。そういうズレを見ると、人間の心はわからないものだと思いますね。だから面白いんですけど。

心理学をやっていると『人の心が何でもわかるんですよね』とよく言われます。でも、全然そんなことありません。むしろ私は、人の気持ちがわからないから、心理学をやってるんだと思います。ずいぶん失恋もしてきましたし(笑)」

インタビューの最中には、物書きの感情にも興味があるという木村さんから「どんな気持ちで原稿を書くんですか?」と逆質問されて冷や汗をかいた。締切りが迫るにつれて不安や恐怖感が高まっていく様子をモニターされるのは、ちょっと勘弁していただきたいと思いました。

新しい心理学は人類を幸福にするのか

しかしそう考えると、測定器が進歩して、自分の心理状態がすべて「丸見え」になってしまうのは、いささか怖いような気もする。

「私も大学の授業では、学生にその話をします。いまはまだ不完全ですが、仮に将来すべての感情が『見える化』されたとき、はたしてそれによって、人類はみんなハッピーになるのだろうか、と。

自動車のような機械が、怒りや不安を制御することで安全性や快感情が高まるのはもちろん、よいことです。でも、それこそ恋心や思想信条などは、究極の個人情報ですからね。技術的にその読み取りが可能になったときに、それをどこまで社会として受け入れるのか。今後はそういうことも、議論していくべき重要なテーマになると思います」

とはいえ、「快感情を高め不快感情を弱める技術」の発展は、人類に多くの恩恵をもたらすだろう。「煽り運転」のような感情的トラブルが減らせるなら、極端な話、犯罪やヘイトスピーチや戦争のリスクだって軽減できるかもしれないではないか。

いまの社会で心理学の果たす役割は、じつに大きい。そんなことを強く感じた探検であった。

すべての感情が『見える化』されることで、人類はハッピーになるのだろうか? photo by Adobe Stock

すべての感情が『見える化』されることで、人類はハッピーになるのだろうか? photo by Adobe Stock