photo by iStock

- これでも「共生」なのか?

オスを殺して性を操る細菌たち

- 紐解いてわかった白黒つかない自然のフシギ

講談社ブルーバックス編集部が、産総研の研究現場を訪ね、そこにどんな研究者がいるのか、どんなことが行われているのかをリポートする研究室探訪記コラボシリーズです。

いまこの瞬間、どんなサイエンスが生まれようとしているのか。論文や本となって発表される研究成果の裏側はどうなっているのか。研究に携わるあらゆる人にフォーカスを当てていきます。(※講談社ブルーバックスのHPとの同時掲載です。)

2018年1月18日掲載

取材・文 永幡嘉之

宿主のオスはいないほうがいい

共生細菌についての深津さんの研究は、アブラムシから始まり、前回で述べたカメムシ、さらにはカイガラムシ、ゾウムシ、そしてシラミに至るまで、さまざまな昆虫に広がっていった。多くの場合、昆虫と細菌との共生は一対一の関係で進化が進んでいく。共生細菌は昆虫の体内での特定の働きに特化して、限界まで他の機能を減らしていった結果、もはや単独では自然界で生きられないことがわかってきた。

深津さん

深津さん

アブラムシ類は一般に、菌細胞という特殊な細胞のなかに共生細菌を持っており、この細菌が植物からは摂取できないアミノ酸を合成するという、アブラムシの生存に欠かせない役割を担っている。

こうした共生関係は、1~2億年前という気の遠くなるような時代からすでに起こっていたと、深津さんは推定している。

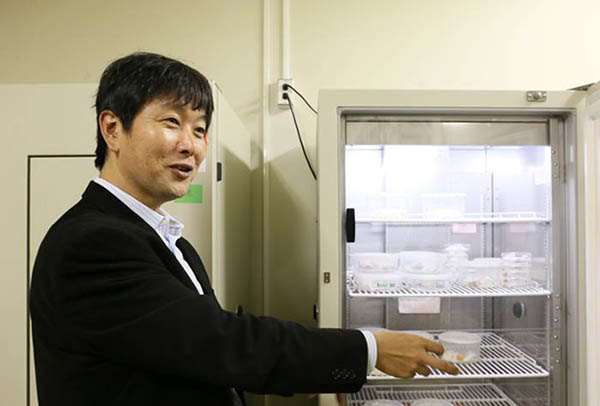

ところが、ツノアブラムシという仲間の一部の種からは、アブラムシ類に広く共通する細菌ではなく、真菌が見つかった。真菌は酵母やカビやキノコの仲間で、原核生物の細菌とはちがって核やミトコンドリアを持っており、菌糸を伸ばして成長するものが多い。遺伝子解析でこの菌の正体を確かめたところ、何と冬虫夏草とごく近縁であることがわかった。冬虫夏草といえば、昆虫を殺して体を乗っ取ることで有名なキノコの仲間である。それと共生関係になっているということは、言い換えれば、アブラムシが天敵であるはずの冬虫夏草を飼い慣らして、生存に必須の役割を体内で担わせていることになる。生きものどうしが体内で、こうした不思議な関係を繰り広げている。しかし外から見てもわからないミクロの共生関係である。野外観察だけでは解明の糸口さえつかめない。

図1 左はササマルアブラムシ体内の共生真菌。右はセミの幼虫に寄生する冬虫夏草のオオセミタケ。

図1 左はササマルアブラムシ体内の共生真菌。右はセミの幼虫に寄生する冬虫夏草のオオセミタケ。

遺伝子レベルで見ると両者はそっくりで、このような共生真菌が冬虫夏草の仲間から進化したことがわかる

「すべての昆虫が、同じようなやり方で微生物と共生しているわけではありません。カメムシの腸の中には細菌がいますが、クワガタムシの尾端の袋の中にいるのは真菌です。昆虫のすべてに似たような共生微生物がいるといった単純なことではなく、それぞれの昆虫が、進化のなかでさまざまな微生物との多様な関係を築いてきたのです」(深津さん)

関係が一律ではないからこそ面白いのだが、研究もまた一筋縄ではいかない。

ところで、細菌との「共生」といえば、当然、宿主の生物にとっても有用なものであるかのような印象を受ける。ところが、自然界で起こっている現象を丹念にみていくと、必ずしも生物に「役立つ」場面ばかりではない。

リュウキュウムラサキというチョウを飼育すると、メスしか羽化してこないことがある現象は、同好者の間ではよく知られていた。また、南米やアフリカでは、ショウジョウバエの仲間で、野外集団にメスしか産まないメスが存在するという現象も確認されている。

ただし、メスしか見つからない生きものは日本にもいる。たとえば、ナナフシのなかで最も身近に見られるナナフシモドキ(モドキという名がついているが正真正銘のナナフシの仲間)は、通常はメスしかみられない。オスと交尾をしなくてもメスは単独で受精卵を産んで世代を繰り返しており、単為生殖と呼ばれる。

ところが、リュウキュウムラサキやショウジョウバエはそれとは違い、オスはちゃんと存在していて、雌雄が交尾しなければ受精卵が得られない。にもかかわらず、飼育するとメスしか産まないメスが結構な割合で存在しているのである。

こうした不思議な現象は以前から知られていたが、実はこれがボルバキアやスピロプラズマといった共生細菌の仕業であり、発生の初期段階でオスの受精卵を殺すことによってメスしか生まれてこなくなる。つまりボルバキアやスピロプラズマは「性を操る」細菌であることがわかってきたのである。

図2 キイロショウジョウバエ

図2 キイロショウジョウバエ

左の腹部全体が淡色なのがメス、右の腹部先端が黒いのがオス

図3 キイロショウジョウバエの体液中の共生細菌スピロプラズマ

図3 キイロショウジョウバエの体液中の共生細菌スピロプラズマ

らせん状の形態をしており、宿主ハエにオス殺しを引き起こす。感染メスの次世代はすべてメスになってしまう

やや専門的な話になるが、こういった共生細菌が生殖を操る方法は、オスを殺すばかりではない。主に次のような4つの仕組みがあり、細菌あるいは宿主となる生物によって異なっている。

- メスがオスなしでメスを産んで繁殖できるようにする(単為生殖誘導)

- 遺伝的にオスである宿主をメスに変えてしまう(性転換)

- オスの卵のみ発生初期に殺してメスだけが孵化するようにする(オス殺し)

- 感染していないメスの繁殖を感染したオスが妨害する(細胞質不和合)

最後の細胞質不和合はちょっとややこしいのだが、感染していないメスと感染したオスが交尾してできた卵は殺されるが、感染したメスの卵は殺されることなく正常に孵化するため、結果的に世代を経るごとに感染したメスの割合が集団内で高くなっていくという仕組みである。

図4 普通のキイロショウジョウバエの集団

図4 普通のキイロショウジョウバエの集団

腹部先端が黒いオスと、腹部全体が淡色のメスがみられる

図5 共生細菌スピロプラズマに感染したキイロショウジョウバエの集団

図5 共生細菌スピロプラズマに感染したキイロショウジョウバエの集団

発生過程でオスが殺されるため、腹部全体が淡色のメスばかりになってしまう

ボルバキアやスピロプラズマなどのオス殺しをする共生細菌は、宿主昆虫の細胞の中に存在しており、繁殖の際に卵巣内の卵細胞に感染することにより、メスから子孫に伝えられる。これを母性遺伝という。一方、凝縮した核とべん毛だけの精子には、共生細菌が感染できる細胞質がなく、オスから子孫に伝わることはない。ということは、オスに感染した共生細菌は、次世代の宿主に伝えられるすべはなく、そのオス個体とともに死すべき運命にある。

したがって、共生細菌にとってみれば宿主のオスが死滅したところで痛くも痒くもない。大事なのは自分を次の世代に伝えてくれるメスである。むしろオスを死滅させることで、きょうだいのメスの餌の取り分がふえて大きく育ち、繁殖力が高まるのならそのほうが有利になる。このような形で共生細菌は、自分自身が生き残る可能性を高めるために、宿主が産んだ卵の半数を抹殺する「オス殺し」というえげつないやり口を進化させたのだ。

近年では、オーストラリアから始まり東南アジア、南米、北米に至る世界各地において、デング熱やジカ熱などの蚊が媒介する病気の対策のために、人工的にボルバキアに感染させたネッタイシマカという蚊の一種を大量に放し、野外での病原体の媒介効率を下げる試みが行われるようになり、ボルバキアの名前をニュースで目にする機会も増えた。実はボルバキアが感染していると、蚊の体内におけるデングウィルスやジカウィルスの感染密度が顕著に抑制される効果がある。上記のボルバキアが生殖を操る方法のうち、(4)の細胞質不和合の仕組みも利用して、病原体の媒介能力が低下したボルバキア感染蚊を蔓延させようという取り組みである。

卵から孵った昆虫のうち、多数の敵に囲まれながら成虫となって、交尾・産卵するまで生き延びるものの割合は、ほんの数パーセントでしかない。そうした激しい生存競争をくぐり抜けて産卵したにもかかわらず、オスとなるべき卵、あるいは感染していないメスが産む卵が、細菌によって殺されてしまう。これは共生などではなく、細菌がほとんど一方的に利益を得るばかりの「寄生」と呼ぶべきではないだろうか。

「共生」か「寄生」かは簡単には決められない

深津さんは言う。

「同じ生物でも、状況によって細菌との関係が相利的になったり、寄生的になったりすることがあります。ボルバキアはビタミンBの一種であるリボフラビンという物質を生産します。もし宿主昆虫の餌にビタミンが不足して、ビタミン欠乏症のような状態になれば、ボルバキアがいることが利益になるわけです。ある関係が共生か寄生かは、固定したものではなく、環境によって変化することもある、可変的なものなのです」

生物界に起こっている現象を見渡すと、共生と寄生は決して対立する概念ではなく、むしろ寄生は共生のなかに包含されてしまう。人間の価値観では、一律に善か悪かを分けるように共生か寄生かもどちらかに決めてしまいがちだが、自然界はずっと複雑で、一義的に善悪を分けること自体に無理があるのだ。

「自然界にかぎらず、世の中には明確に定義できないものが多い。たとえば、富士山というものを定義しようとしても、広い裾野のいったいどこまでが富士山なのか」

深津さんはそう問いかける。登山者は登山口から山頂までの行程で富士山を語るし、風景として眺めれば、裾野が隠れるところまでを富士山と見る。どこまでが富士山かという境界線を客観的に決めることはできない。

一方で自然界には、多様な中にも共通した法則性がある。自然界に存在するさまざまな現象の、ひとつひとつの関係性をみつけて統合し、あるいは分けることで、人は仕組みを認識することができる。生物と細菌との関係を場面ごとに切り取れば「与える」「助ける」「殺す」「無関係」などさまざまで、なかには環境によって有害から有益へと変化するものもあるが、その多様な関係を「共生」という概念のもとに位置づけてゆくことで、自然界の仕組みを体系的に読み解いてゆくことができる。

「コメも野菜も、そして家畜も、広い意味ではヒトとの共生関係にあるんですよ。野菜はヒトに栽培されることによって、本来の野生種だった時代よりもはるかに大面積で栽培されるようになり、人間の管理下で繁栄しているわけですから」

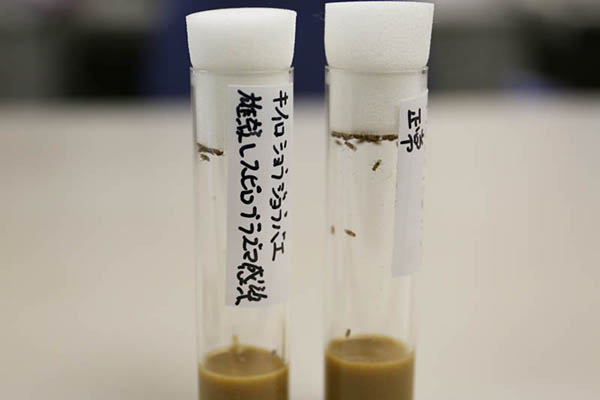

図6 深津さんの研究室で飼育されているキイロショウジョウバエ

図6 深津さんの研究室で飼育されているキイロショウジョウバエ

ひとしきりの話のあとで、研究室をご案内いただいた。飼育室には一定の温度に保たれた恒温器がずらりと並び、チャバネアオカメムシやクロカタゾウムシ、それにキイロショウジョウバエが世代を繰り返している。上の階にはDNAの解析をはじめ、部屋ごとにさまざまな実験機器が並び、若者が黙々と実験を続けている。

「機器がものすごく充実してますね」と問いかけると、深津さんから、

「今ではこの研究所で、ひととおりの研究はできるようになっていますからね。でも、私が20年かけて必要なものを揃えてきたのです」

との言葉が返ってきた。

研究が広がっていくにつれて、新たな機器が必要になってくる。すぐれた着想と実績で外部からの研究資金を獲得しつづけ、ようやく揃え上げた設備と研究体制であることは、話の端々から窺えた。

図7 昆虫たちがずらりと並ぶ飼育室

図7 昆虫たちがずらりと並ぶ飼育室

こうした最先端の機器に囲まれてはいるものの、それを駆使することは、あくまでも肉眼では見えない現象を浮かび上がらせるための手段でしかない。深津さんの研究室にはそれぞれの分野で、野外での調査でも第一線に立ちつづけている人材が集まっている。一般的には、動植物の探索に優れた能力を持ち、野外調査に軸足を置いている人は、室内で繰り返す実験を敬遠しがちなものだ。しかし、チャバネアオカメムシで見つかった進化途上にある共生細菌も、アブラムシの体内で見つかった真菌も、あるいはボルバキアも、肉眼では見えない。現象の本質を明らかにするためには、まず仮説を立て、それを実験によって検証しなくてはならない。野外調査と室内実験の両輪が回らなければ、微生物との共生の研究は進められないのだ。

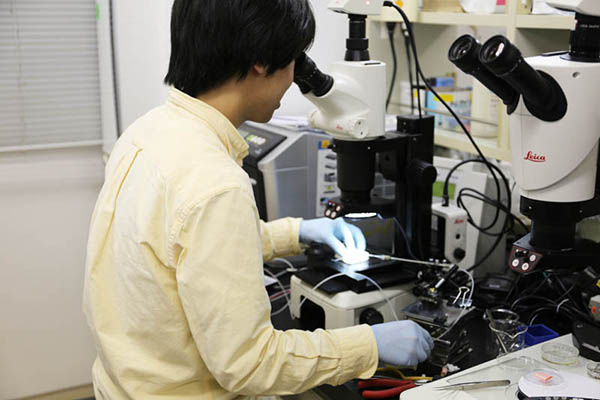

図8 実験中の若い研究者

図8 実験中の若い研究者

多様な自然界から共通性を見つけ出して客観化してゆく深津さんの仕事は、基礎研究そのものだ。すぐに技術に応用できるような研究が評価されがちな昨今の風潮のなかで、基礎研究を堂々と続ける姿勢は、自信と信念との表れでもある。産業に結びつく応用研究は、基礎研究の結果として生まれてくる。未知の新たな現象を次々と読み解いてゆく仕事は、代わりの誰かにできるものではない。

「心から面白いと思う研究を、とことんやります」

深津さんに今後の計画を尋ねると、笑顔とともに、自信に満ちた言葉が返ってきた。