PFASとは?

PFASとは?

2025/07/30

PFAS

とは?

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

PFASとは?

PFASとは、主に炭素とフッ素からなるPer-and poly-fluoroalkyl substances(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の略で、水や油をはじく特性を持つ人工化学物質の総称です。世界共通の定義はなく、PFASと称される物質は1万2000種類とも700万種類ともいわれています。これらの物質の中には撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤など、さまざまな用途で使用されているものもあります。しかし、一部の物質に人や環境への蓄積や残留性、また排出地点から遠く離れた地域まで運ばれることなどが分かり、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の下で、国際的な使用制限や製造禁止、およびその検討がされているところです。

PFASが国際的に注目されるようになったのは、2000年にアメリカの化学メーカーがPFOSの自主的な生産中止を発表したことがきっかけでした。また、PFOSやPFOA(それぞれPFASの一種)による健康影響などをめぐる訴訟が注目を集めたことで、PFASが一般にも広く認知されるようになりました。日本国内では、米軍基地周辺や工場地帯などでPFOSやPFOAによる水質汚染が確認されており、住民の健康への影響が懸念されています。PFASを取り巻く課題と、安全管理・利用に関する研究の現状、国内外の動向、今後の展望などについて、環境創生研究部門の谷保佐知副研究部門長に聞きました。

PFASとは

PFASとは、主に炭素とフッ素からなるPer- and poly-fluoroalkyl substances(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の略で、水や油をはじく特性などを持つ人工化学物質の総称です。PFASの代表的なものにPFOS(Perfluorooctane sulfonate、ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(Perfluorooctanoic acid、ペルフルオロオクタン酸)があり、環境や人体への影響が懸念され、近年話題となっています。

PFASは、炭素とフッ素の結合が非常に強く安定しているため、耐熱性や耐薬品性、撥水性などの機能を持ち、繊維、医療機器、電子機器、半導体製造、建築などさまざまな分野で広く使われています。しかし、PFASの一部であるPFOSやPFOAは難分解・高蓄積といった特性を持つため、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の枠組みで、国際的に使用制限や製造禁止されています。

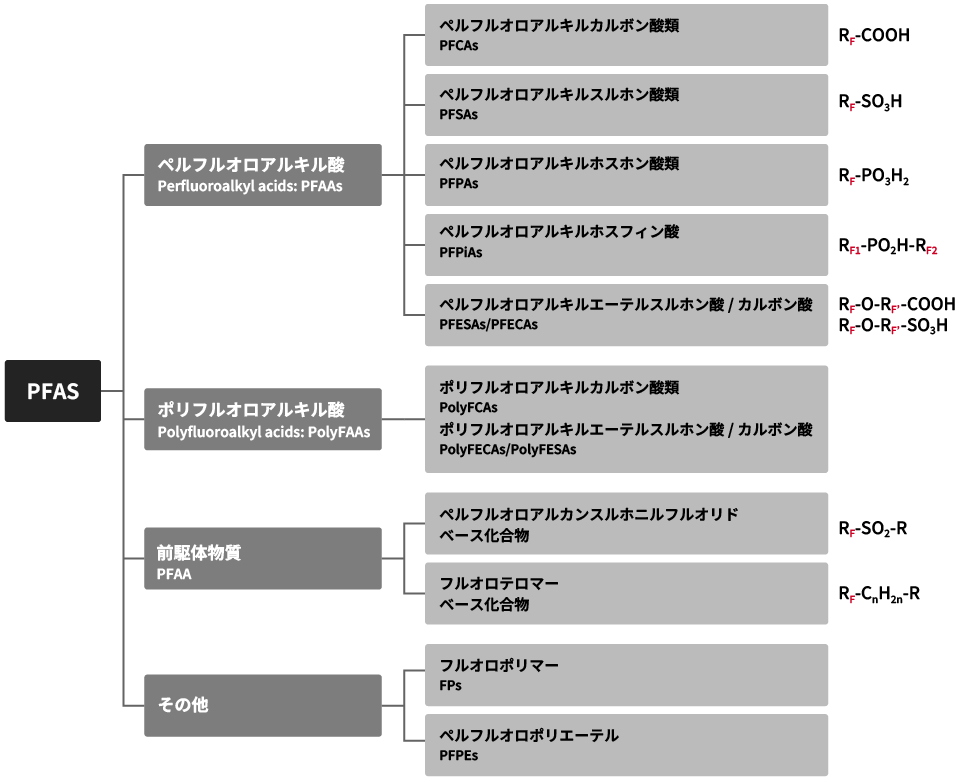

しかしながら、現段階(2025年7月)で、PFASに関する世界統一の定義がないことには注意が必要です。例えば、2021年に発表されたOECDのPFAS定義に該当する化合物を数えると、理論上700万種以上のPFASがあるとされており、測定・管理対象とすべきPFASが定まっているとは言えません。現在は、国際的な定義の統一に向け、IUPAC(国際純正・応用化学連合)がPFASの用語・分類・命名法の標準化を目的としたプロジェクト*1を2024年6月に開始し、議論されています。

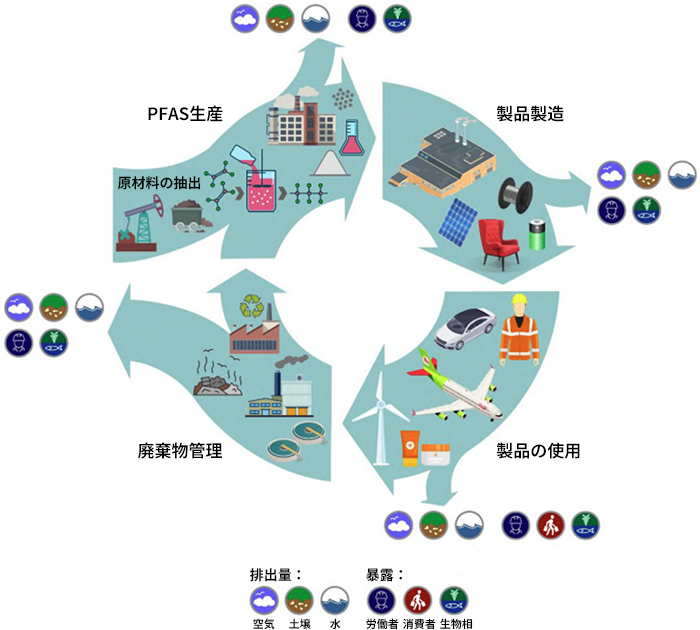

PFASはさまざまな分野で使用・排出されている

PFASはさまざまな分野で使用・排出されている

(出典:EU発表の資料*2内の図より一部を日本語に改変)

PFASが社会的に注目されている背景

PFASが国際的に注目されるようになったのは、2000年にアメリカの化学メーカーによるPFOSの生産中止の発表がきっかけでした。PFASは1940年代に開発され、その撥水・撥油性を活用し防水・防汚加工製品や泡消火剤などに使用されていました。しかし、化学メーカーの調査などにより、メーカー従業員の血液からPFOSが検出、さらにアメリカから離れた位置に生息するホッキョクグマやアザラシなどの体内にも蓄積していることが明らかになり、地球規模の拡散が懸念され、PFOSの自主的な生産中止が発表されました。

2009年には、PFOSとその原材料PFOSFがPOPs条約への追加が決定し、国際的な規制が始まっています。POPs条約では、「環境中での残留性」「生物蓄積性」「有害性」「長距離移動性」の4つを基準に化学物質を規制しています。PFASに関しては、2025年7月の時点で、PFOS、PFOA、PFHxSおよびLC-PFCA(長鎖ペルフルオロカルボン酸)と関連物質が規制対象となることや追加されることが決定されています。

日本でも、2010年にPFOS、2021年にPFOAの製造・輸入が原則禁止となりました。水道水については2020年に暫定目標値を設定し、合算値で50 ng/L以下と定めていますが、全国の河川や地下水などで基準値を超えるPFOS、PFOAが相次いで検出されており、住民の不安が高まっています。政府は2025年2月にこの暫定目標値を、水道法上で検査や改善が義務づけられる「水質基準」への引き上げることを発表し、2026年度から自治体や水道事業者に定期検査や対応を求める方針です。

PFASの分類例

PFASの分類例

PFASの課題

PFASの研究には多くの課題があり、特に測定方法や有害性評価のデータ不足が問題となっています。多くのPFASについて、ひとつひとつ有害性を評価するには膨大な時間がかかるため、現在、EUでは有害性が明らかでない物質も含めた幅広いPFASを管理対象とする方針を取っています。

過去には、POPs条約などで化学物質が規制された後、代替物質にも有害性が確認される「残念な代替(Regrettable Substitution)」の問題が繰り返されてきました。こうした背景から、EUでは有害性が不明なPFASも含め、包括的な管理が進められています。

一方で、化学物質は私たちの生活に多くの恩恵をもたらしているのも事実です。そのため、PFASの規制による健康被害の抑制や環境修復のコストや化学物質の使用、または不使用に伴う経済的・社会的なメリット・デメリットを考慮する必要がありますが、まずは特に残留性や蓄積性が高いPFASを優先的に管理し、それに付随するPFASの環境への影響を抑える方法を模索することが重要です。

PFAS対策技術の現在地

測定方法の標準化に向けて

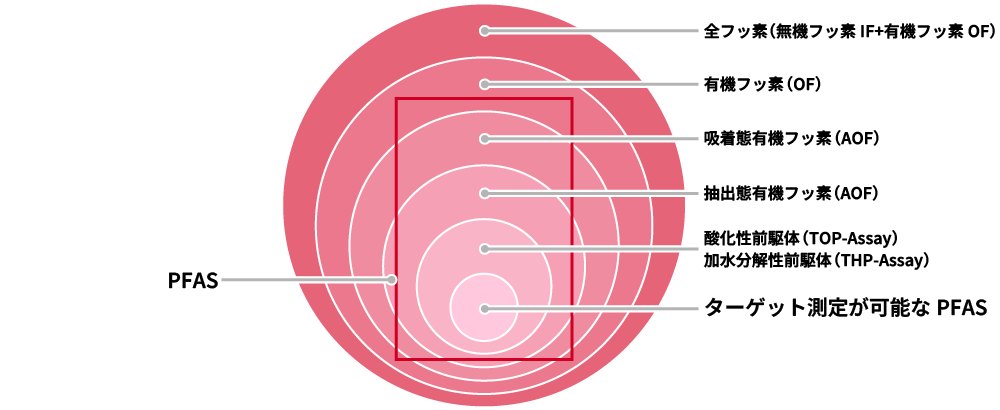

化学物質が環境や人体へ与える影響を正しく評価するには、正確な測定技術が必要です。産総研では、研究機関や分析機関が整合性の取れた測定を行えるよう、水試料中のPFASを対象とした分析方法を開発し、ISO規格やJIS規格として公表しています。 現在、ISOやJISで規定されているPFASの測定方法は、PFOSやPFOAなどの特定のPFASを個別に測定するものです。しかし、PFASすべてを測定することは困難です。そのため、PFASをグループ化して測定・評価する方法の開発も求められています。

EUでは、すべてのPFASの濃度を対象とする「PFAS Total」という規制基準を設けています。産総研でもこの分野の研究を進め、2007年に「総PFAS」の測定方法としてEOF(抽出態有機フッ素)測定を開発しました。また、分解されやすいPFASも含めて評価する、TOP-Assay(酸化性前駆体)測定やTHP-Assay(加水分解性前駆体)測定などの手法も活用されています。ただし、これらの方法でもすべてのPFASを測定できるわけではありません。EUでは2023年に飲料水におけるPFAS Totalの測定ガイドラインを公表しましたが、統一的な操作手順は決められておらず、今後の課題となっています。

標準化を進めるには時間がかかります。しかし、その間にも適切な分析方法を確立し、活用できるようにすることが求められます。産総研では2024年度に農研機構と共同で土壌中のPFAS測定方法を作成し、暫定マニュアルを公開しました*3。産総研では、こうした測定・分析方法の開発を基盤としながら、最終的にはPFAS分析の標準化を進め、より信頼性の高い測定技術の確立を目指しています。

現状測定可能なPFASは、全PFASの一部となっている

現状測定可能なPFASは、全PFASの一部となっている

技術進歩に向けた取り組み

PFAS測定手法の開発と評価

私たち研究グループでは、主にPFAS関連の化学物質の測定技術の研究開発を行っています。測定の精度を確保するためには、基準となる「標準物質」が不可欠です。全ての物質に測定基準となる標準物質が整備されているわけでは無いため、所内の計量標準総合センター(NMIJ)では、PFAS関連物質の正確な測定を可能にするために必要な標準物質の開発に取り組んでいます。(産総研マガジン「標準物質とは?」)

2024年度からは総PFASの標準化を見据えての研究を開始しました。現在、さまざまな総PFASの測定方法が存在するため、それぞれの方法を精査し、分析事業者や企業などにも試験に参加していただきました。いくつかの試料について異なる測定手法を用いた分析を実施し、現在はそれらの測定方法の評価や新たな測定・分析手法の開発を進めている段階です。

産学官の協働が不可欠なPFAS対策

現在では、環境省の事業を通じて、大気・土壌・水・生物などに関するモニタリングデータが収集されています。ここで重要なのは、モニタリングの継続に加え、対象物質を拡充し、長期的にデータを蓄積することです。そうすることで、対策の有効性の評価も可能になります。今後は、有害性データと照らし合わせながら、適切な対策を検討していくことも求められるでしょう。

PFASを含む化学物質の安全な活用には、科学だけでなく経済学や社会学の視点も必要です。 PFASは多くの産業で使用されており、規制による影響も考慮する必要があります。化学物質の適正な利用と管理や対策について、産業界・行政・研究機関が協力し、バランスの取れた対策を進めることが重要になってくると考えています。

PFAS対策技術コンソーシアムなどを通じた技術の普及

PFAS対策技術コンソーシアム*4は、2021年に産総研が設立した組織で、2025年4月からは外部機関が事務局となり活動を行っています。産総研が国内外の研究機関と協力して長年にわたって進めて来たPFAS関連の研究成果を関係者と共有し、対策技術を向上することを目指して活動しています。

具体的には、参加団体向けに分析方法や対策技術に関する講演会を開催したり、情報交換の場を提供したりしています。また、企業ごとに異なるニーズに対応して、それぞれの企業が必要とする測定方法を技術研修や技術コンサルティングを通して伝達しています。

参画企業からは「この技術を開発したいが、一緒に研究できる企業はあるか」といった相談を受けることもあり、コンソーシアムを通して他企業をご紹介する、マッチング支援も行っています。 最近では、PFAS対策製品の需要の高まりから、PFAS対策製品開発分科会を発足しました。

私たちのグループに限らず、産総研には水処理や土壌処理などさまざまな対策技術や、新規材料などを研究している研究者が在籍しています。これまでPFASを対象としていなかった技術の中にも、PFASの対策や代替製品開発に適用できる可能性があるため、協調して研究を進めていくことが社会課題の解決につながると考えます。

産総研の技術を自社のPFAS対策に活用したい企業をはじめ、PFASに関する課題に直面している企業や、自社技術の活用に向けて産総研や他機関との連携を検討している企業の皆さまは、コンソーシアムまでお問い合わせください。コンソーシアムでは関連情報を集約し、企業のニーズに応じた支援や連携の機会をご案内しています。

*1: IUPAC Project No.:2024-006-3-100,Terminology and Classification of Per- and Poly-Fluoroalkyl Substances (PFAS) [参照元へ戻る]

*2: European Commission (2020), Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS), Commission staff working document, SWD(2020) 249 final. [参照元へ戻る]

*3: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構2024年7月3日プレスリリース「農地土壌に含まれるPFASを分析する暫定マニュアルを公開」[参照元へ戻る]

*4: 技術関連の最新情報は PFAS対策技術コンソーシアム事務局 からご覧ください。[参照元へ戻る]