次世代エアモビリティとは?

次世代エアモビリティとは?

2024/10/16

次世代エアモビリティ

とは?

―空飛ぶクルマの実現に向けた課題と展望―

科学の目でみる、

社会が注目する本当の理由

次世代エアモビリティとは?

「次世代エアモビリティ」とは、ジェット機のような内燃機関を使用せず電力とコンピュータ制御技術を活用した小型航空機です。「動力が電動モーターであること」「操縦士のいない自動操縦が可能であること」「垂直離着陸が可能であること」が次世代エアモビリティを定義する条件として共有されています。社会実装には垂直離着陸技術の向上、長時間の飛行が可能な軽量高密度バッテリーの開発、自動運転の信頼性の向上などの課題解決が不可欠です。将来的には有人での都市内・都市間の移動、郊外や離島・山間部における移動、観光・エンターテインメント、救急医療用輸送、荷物輸送といった用途での運航が期待されています。

電力とコンピュータ制御技術を活用した“乗り物”が市街地を行き交う日常の実現には、安全性の確保が最優先課題です。そのためのさまざまな技術開発や制度整備に、各国が官民を挙げて取り組んでいます。一部の国では商用化まで進んでおり、国内でも実証飛行の段階まで来ています。「次世代エアモビリティ」の社会実装の今と、これからの展望をインダストリアルCPS研究センター フィールドロボティクス研究チームの岩田拡也主任研究員に聞きました。

次世代エアモビリティとは何か?

次世代エアモビリティ、いわゆる「空飛ぶクルマ」は100年以上前から、未来の都市像のなかに描かれてきました。近年ではコンピュータ制御技術が発展し、ドローンと呼ばれる小型無人航空機が普及するにつれて、人が搭乗できる次世代エアモビリティの実現も近づいています。次世代エアモビリティの明確な定義はありませんが、要素として「動力が電動モーターであること」「操縦士のいない自動操縦が可能であること」「垂直離着陸が可能であること」という3つを満たすということが共有されています。

次世代エアモビリティが従来の航空機と異なる点としては、まず動力がジェット機などのように内燃機関を使わず電気であることが挙げられます。電気を使うことで、モーターの回転数の変化速度が桁違いに速くなります。それにより複数のプロペラを組み合わせて回転数を変えて姿勢を制御したり、運航経路を制御できるようになりました。また、内燃機関よりエネルギー効率が良く 、排出する二酸化炭素を低減することで環境負荷を抑えられるメリットもあります。ほかにも、垂直離着陸ができるようになれば、滑走路を必要とするジェット機と比べて広い空港が不要となります。複数の小さなプロペラを使うと、騒音の低減にもつながります。これらが実現できることで、これまでジェット機が入りにくかった市街地の近くでの運用も可能になる条件がそろってきました。

次世代エアモビリティの実現に向けた課題と現状

次世代エアモビリティは、都市内・都市間の移動、郊外や離島・山間部における移動、観光・エンターテインメント、救急医療用輸送、荷物輸送といった用途が期待されています。現在の日本は、試験飛行や実証飛行を行うフェーズ0にあり、アメリカや欧州(ドイツ、フランス、イギリス)、オーストラリア、ドバイなども同様の状況です。中国は運航密度の低い状況での商用運航を開始するフェーズ1に進んでいると言われています。

フェーズ1の商用運航に向けた一番の技術的な課題は垂直離着陸です。現在は軍用機でしか実用化されていない技術であり、民間機の認証をクリアする航空機はありません。難しさの理由は、垂直に飛び上がる機構と水平に飛行する機構を切り替える間に、「ギャップ領域」が存在すること。民間機の認証を得るには、このギャップ領域を極限まで短くして安全性を高めることが不可欠です。また、長時間の飛行が可能な全固体軽量高密度バッテリー(バイポーラ型)の開発、風洞試験による自動運転の信頼性の向上なども課題として挙げられています。

現在開発が進んでいる次世代エアモビリティの機体の形は、翼の形や揚力、推進力を得る方法によって、異なる3つのタイプに分けられます。それぞれに特徴と長所短所があり、いろいろなタイプの開発が進んでいるのが現状です。

| |

マルチロータータイプ |

リフト・クルーズタイプ |

ベクタードスラストタイプ |

| 離着陸の方法と推進力の得方 |

ほぼ垂直な軸回りに回転する3つ以上の回転翼によって揚力と推進力を得る |

離着陸用のマルチモーターとは別に、巡航のための固定翼と推進用プロペラを持つ |

垂直方向に配置されたプロペラで離陸した後、巡航にはそのプロペラを傾けて前方への推力を発生させ、固定翼で揚力を得る |

制度面では、エアモビリティの状況に合った制度設計が課題です。航空機の安全性は厳しい制度によって担保されてきた一方、新しい技術を実用化するときには、その厳しい制度が大きな壁になっていました。大型旅客機の形が1960年代に開発されたものから変わっていないことからわかるように、相当の実績がある技術でなければ認められにくいのが、これまでの航空安全の考え方でした。しかし近年、旅客機の制度をエアモビリティに適用するのではなく、小さな無人航空機の制度をもとに、より大型化しても適用できる制度整備を進めるパフォーマンスベースという考え方を国際民間航空機関(ICAO)が2017年に発表して以来、その方向にシフトしています。 エアモビリティの機体の安全性の基準として、型式証明、耐空証明の制度整備が進んでおり、遠隔操縦の操縦技能証明の制度も整いつつあります。

安全性・信頼性を証明する技術開発とこれからの展開

次世代エアモビリティや無人航空機ドローンの安全性を確保するため、さまざまな技術開発が進んでいます。

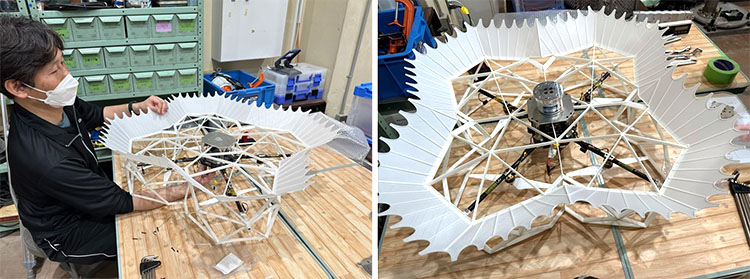

産総研では、次世代エアモビリティの安定飛行を実現するために、垂直離着陸におけるギャップ領域(垂直に飛び上がる機構と水平に飛行する機構の間の領域)を極限まで狭くする研究を続けています。産総研で開発した1人乗りの機体では、飛行できる最小の速度である「失速速度」を時速35 kmまで小さくすることに成功し、垂直離着陸に近い状況をつくるための研究も進めています。無人空中輸送ロボットを、振り子の仕組みを使って飛行体姿勢を安定させる技術も開発しています。

トラブル時にも人への危害を最小限にするための研究も多数行っています。無人航空機ドローンについての研究では、電源喪失などで落下する状況になってもドローンが上下逆転せずに安定した姿勢を保つ技術や、落下を受け止める装置の開発、回転するプロペラへの接触を防ぐプロペラガードやドローンガードの評価実験などを進めています。ドローンについては、機体開発や製品化の際の性能評価に利用できる試験法などを開発し、国内外の標準化に向けた活動に参画しています。

図:落下の衝撃を緩和するガードを装着した実験用ドローン

図:落下の衝撃を緩和するガードを装着した実験用ドローン

ロードマップを整備し、実用化と人材育成を進める

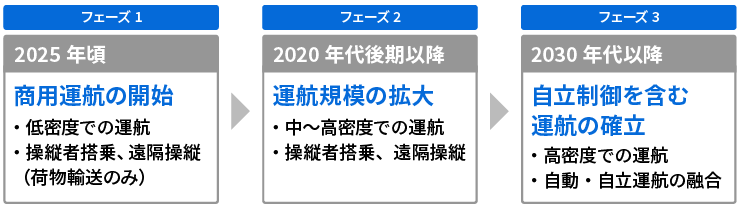

日本では、2025大阪・関西万博を一つのきっかけとして、2020年代後半には商用運航を拡大し、2030年代以降はサービスエリアや路線・便数を拡大するというロードマップが描かれています。日常生活における自由な空の移動が実現する未来を目指し、利活用、環境整備、技術開発のカテゴリーで課題が整理され、官民での取り組みが進んでいます。

次世代エアモビリティの実用化には、人材育成と技術開発環境の整備が必要です。産総研では、次世代エアモビリティに関連する情報共有と人材育成を目指した「産総研先進ドローン技術コンソーシアム」を2024年8月に設立しました。(エアモビリティの部品やシステム開発に取り組む技術者に、これからエアモビリティに必要になると見込まれる技術の最新情報を届けます。パワー半導体の最新の研究成果や水素燃料技術など、産総研の広い研究分野が強みです。さらに分野を超えて技術情報を共有して企業間の交流を推進していきます。コンソーシアムを通じて次世代エアモビリティの開発を盛り上げていきたいと考えています。ご関心のある方はぜひご連絡ください。