湧水温度差発電

\研究者にきいてみた!/

筑波山麓から、残暑お見舞い申しあげます。

湧き水の涼やかな流れ(と、産総研&茨城大学のチームが開発した「湧水温度差発電装置」が大気と湧水の温度差をつかって約4.2ボルトをコンスタントに出力している様子)をご覧ください。

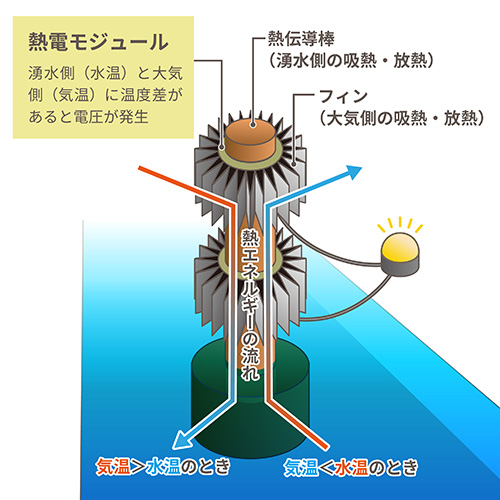

地下から湧き出す湧水は水温が一定なので、夏は冷たく・冬は温かく感じます。この水温と気温の差で発電できるんです。

この「湧水温度差発電装置」を考案したひとり、物理計測標準研究部門 応用電気標準研究グループの天谷康孝さんにくわしく聞きました。(2024/06/10プレスリリース)

装置を水路などに置くと、湧水と大気の温度差があるかぎりボタン電池くらいの電力を生み出し続けます。

水路に灯りをともして憩いの場をつくったり水質のモニタリングに使ったり。発電量は小さくても地域の暮らしにはたらきかけるモノになるのでは、と天谷さんは考えています。

装置は湧水豊富な長野県松本市でも実験したそう。

共同発表者の茨城大学 一ノ瀬彩助教は建築・都市デザインが専門。松本市でさかんな工芸をさらに地域に根差したものにする活動を続けています。そこで注目しているのが井戸や水路といった昔ながらの水辺風景。でも水道の普及で失われつつあるそう。

「建築・都市デザインの視点でみると、水辺はコミュニティをはぐくむ豊かな公共空間です。現代の技術を取り入れて新しい水辺の使い方や景観を提案したかった」と一ノ瀬さん。

たしかに、今では風景にとけこんでいる風車や水車も、発明された当時は最先端の装置だったはずですね。

産総研からも、地下水の専門家が協力。

地圏資源環境研究部門の井川怜欧さんは「水は生活や産業に直接利用することに目が向けられがちですが、観光資源など別の価値も探りたい。この装置で湧水が注目を集め、地域で守ろうという動きにつながるとうれしいですね」と話します。

天谷さんと井川さんはもともとバスケ仲間。

そして、実は天谷さんと一ノ瀬さんはご夫婦!お二人は家でも議論しているとか。

一ノ瀬さんが松本市で長年にわたり研究活動をしてきたこともあって地元や地域の方の協力が得られ、天谷さん自身もおどろきのスピードで研究が形になったそうです。

一ノ瀬さんは、装置を置いた地域の方たちの意識調査を実施中。装置の“見た目”も水路になじむおしゃれなデザインに改良できるかも…⁉️

「湧水と大気の温度差が大きい地域は全国にあります」と井川さん。

近い将来、湧水温度差発電装置のある水辺が全国に広がるかもしれません。