新しいタイプの環境発電技術「湿度変動電池」を開発

新しいタイプの環境発電技術「湿度変動電池」を開発

2022/01/31

新しいタイプの環境発電技術 「湿度変動電池」を開発 湿度変化を利用して“どこでも発電”を目指す

IoT(Internet of Things)時代が到来- さまざまな機器がインターネットにつながり、ビジネスに大きな変化をもたらすだけでなく、人々のライフスタイルも大きく変わろうとしている。IoT普及のための技術開発は数多くの分野で進められているが、今後の発展に大きな鍵を握ると考えられているのが、多様な端末機器を動かす電源の問題だ。また、IoTが進む一方で、脱炭素社会を目指す社会的な動きが急速に高まり、再生可能エネルギー活用への期待はますます大きくなっている。そのような中、有力な電源方式として注目されているのが、環境中に存在するわずかなエネルギーを取り出す「環境発電」と呼ばれている発電である。今回、産総研が開発を発表した方式は、空気中の湿度変化をとらえて発電する「湿度変動電池」と呼ばれるものだ。電池の専門家ではなかった研究者が、従来の考え方にとらわれず、新たな着想で開発した方法で、場所と時間を選ばず、“どこでも”発電できることが最大の特徴である。産総研は今後どのように実用化を進めようとしているのか、研究者にその展望を聞いた。

IoT(Internet of Things)時代が到来- さまざまな機器がインターネットにつながり、ビジネスに大きな変化をもたらすだけでなく、人々のライフスタイルも大きく変わろうとしている。IoT普及のための技術開発は数多くの分野で進められているが、今後の発展に大きな鍵を握ると考えられているのが、多様な端末機器を動かす電源の問題だ。また、IoTが進む一方で、脱炭素社会を目指す社会的な動きが急速に高まり、再生可能エネルギー活用への期待はますます大きくなっている。そのような中、有力な電源方式として注目されているのが、環境中に存在するわずかなエネルギーを取り出す「環境発電」と呼ばれている発電である。今回、産総研が開発を発表した方式は、空気中の湿度変化をとらえて発電する「湿度変動電池」と呼ばれるものだ。電池の専門家ではなかった研究者が、従来の考え方にとらわれず、新たな着想で開発した方法で、場所と時間を選ばず、“どこでも”発電できることが最大の特徴である。産総研は今後どのように実用化を進めようとしているのか、研究者にその展望を聞いた。

“どこでも発電”がもたらす未来への可能性

2021年6月、産総研は、「環境発電」の新方式として、空気中の湿度変化を利用して発電を行うことができる「湿度変動電池」(6/2プレスリリース記事)の開発を発表した。

環境発電は、私たちの身の回りに存在する小さなエネルギーを電気エネルギーに変換する技術で、その代表例は太陽電池だ。他にも、振動、熱、電磁波、温度差などさまざまなエネルギーを活用する電池が研究開発されているが、太陽電池で分かるように、環境発電の多くはエネルギーを取り出す場所や時間が限られていて、設置場所や発電時間帯に制約を受けるという課題がある。

今回発表した「湿度変動電池」は、空気がある場所であればほとんどどこでも発電することが可能なため、実用化が実現すれば、環境発電に新たな可能性をもたらす技術になると期待されている。

湿度変動電池

湿度変動電池

これまでにない新しい発電メカニズム

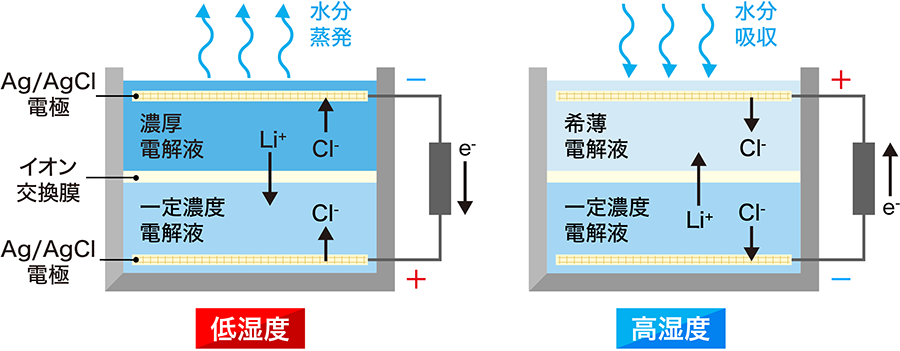

湿度変化を利用した発電には、湿度による材料の膨張・収縮を利用する方式や、多孔質の固体を用いる先行研究があるが、いずれも効率よく発電するには至っていない。今回、産総研人間拡張研究センターの駒﨑友亮が着想した電池は、潮解性と塩分濃度差発電を組み合わせた仕組みで発電するもので、先行研究とはまったく異なる発電原理を用いている。

「湿度変動電池は、潮解性(空気中の水分を吸収して水溶液になる性質)と塩分濃度差発電を組み合わせた仕組みで発電します。電解液として潮解性をもつ塩化リチウム水溶液を使い、それが大気に触れるようにします。すると、低湿度環境では水分が蒸発して電解液の濃度が高くなり、高湿度環境では水分を吸収して電解液の濃度が低くなります。これを使って空気中の湿度に応じて電池内部にイオン濃度差を生じさせ、発電につなげるのです」と駒﨑は説明する。

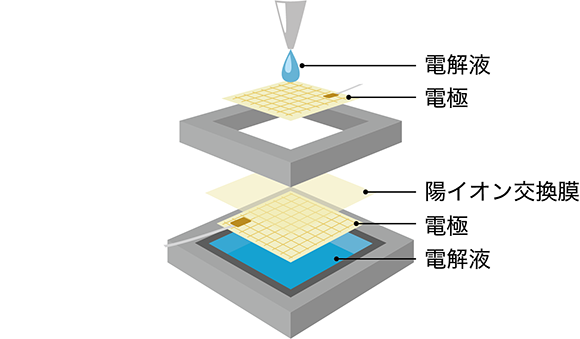

濃度差から電圧を生じさせる技術は、「塩分濃度差発電」として知られている。容器内を膜で仕切り、それぞれに海水と淡水を流すと、膜の性質に応じた濃度差や圧力差が生じるので、これを発電に利用している。駒﨑はこの構造を湿度変動電池にも採用し、電池内部を、陽イオン交換膜(陽イオンを選択的に通す)で仕切り、電解液が空気に接する開放槽と密閉された閉鎖槽に分けた。空気に触れない閉鎖槽の濃度は一定に保たれるので、湿度の変化に伴って開放槽と閉鎖槽の間に濃度差が生じる。すると、それぞれの槽に置いた電極間に電圧が生じるため、電気エネルギーとして取り出すことができるという原理である。空気中の湿度は1日の間に数十%のレベルで変動しているので、これを利用すればほぼ半永久的に電気エネルギーを取り出すことができると駒﨑は言う(図「湿度変動電池の仕組み」および「電池セルの構造」を参照)。

湿度変動電池の仕組み

湿度変動電池の仕組み

この電池の最大の特徴は、どこでも発電できることだが、湿度変動電池は空気中のゆっくりとした湿度変化を利用するため、モバイル機器などのように、使用する電力を急速に補充する必要がある用途には向いていない。長い時間をかけてデータを取得するセンサーや端末機器、例えば、インフラや農場のモニタリングなどには適した技術となりうる。

電池セルの構造

電池セルの構造

室内の太陽電池と同程度の出力を達成

環境発電は一般的に、発電による電力が微弱なことが課題とされている。それではこの湿度変動電池の場合はどうだろう。

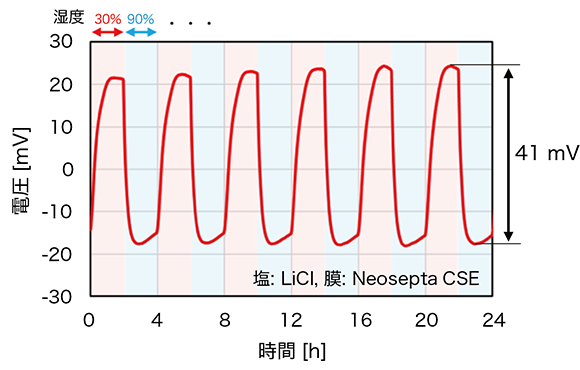

駒﨑は、湿度30%と90%の状態を2時間ごとに繰り返し、電池の電圧変化を計測、最大電圧から放電させる実験をし、最大30 μWの出力を計測した。この出力を単位面積に換算すると3.3 μW/cm2となり、室内に設置した太陽電池とほぼ同等となる。さらに駒﨑は、湿度20〜30%の容器で1時間充電した電池で、10 μW以下で動作するモーターを2時間程度回転させることにも成功し、長い時間継続的に放電できることも確かめた。電力としてはまだ微弱だがすでに実用化されているソーラータイプの腕時計が十分に動かせる値だ。

「研究を始めて数年でこれだけの電力を出せたことに自分でも驚いています。これらの結果は、コントロールされている環境下でのもので、日常的な環境下で直ちに同様の結果が得られるわけではありませんが、今後、屋内であれば太陽電池を超えられるポテンシャルは十分あると考えています。」と、駒﨑は今後の進展に自信をのぞかせる。

湿度変化を与えた際の電圧

湿度変化を与えた際の電圧

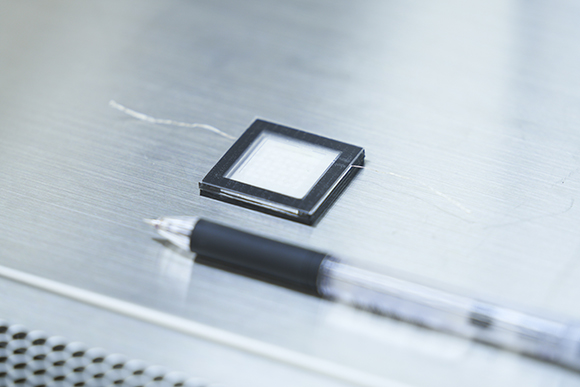

実用化への課題は小型化、高出力、電池周辺部の開発

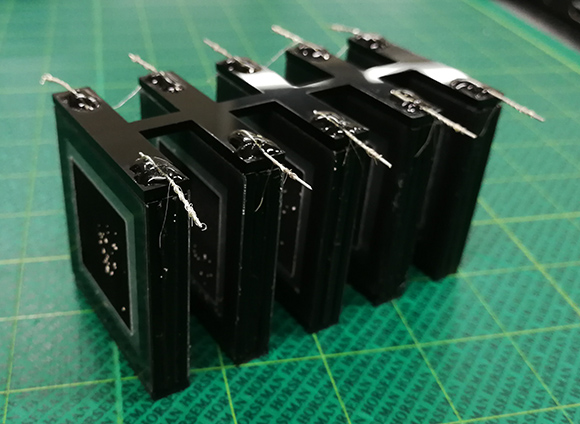

この先、IoTデバイスなどに組み込んで使用するには、電池の小型化も重要な課題である。駒﨑は、電池セルの構造や製造プロセスを見直し、当初は6 cm角であったセルを3.5 cm角まで小型化することに成功した。また、小型化したセルを積み重ねて直列に接続し、電圧を向上させた発電素子も作成している。湿度変化を感じる部分の表面を露出させれば積み重ねても発電可能となるという湿度変動電池の特性を生かした試みである。

複数セルの直列接続

複数セルの直列接続

電池の検証実験や小型化などを通じ、その他の課題も見えてきた。駒﨑は「日常的な環境下での実用性を考えると、電圧を上げること、そして電源として使うための周辺回路の開発が重要です」と指摘する。

電圧が低い主な原因は電池内部の陽イオン交換膜から、水や陰イオンが流れ出て電解槽内の濃度差が縮まり電圧が落ちてしまう「自己放電」とよばれる現象と判明している。これは塩分濃度差発電や燃料電池といった他の技術にも共通する課題で、電池の電圧が、理論値より低くなる原因と目されている。この課題についてはイオン交換膜に処理を施すことで改善しようと考えている。

また、周辺回路の開発とはどのようなものだろう。「湿度変動電池は電圧が低く、しかも湿度に応じて電圧の大きさや向きが変わるので、電池単独で電源として使用することは難しいのです。そのため電池からの電圧を一定に昇圧したり蓄電したりするなど、使える状態の電力に変換するための電源回路が必要となるのです。」駒﨑は、これらは湿度変動電池に特有の問題ではなく、環境発電全般に共通する課題であり、産総研内の環境発電、半導体関連の研究者や外部との連携を通じて解決できると考えている。

異分野の研究者が新たな着想で開発

ところで、この湿度変動電池を開発した駒﨑は電池分野の研究者ではない。

「もともとは、いろいろなセンサーを開発する研究に携わっていました。その中で湿度センサーを作製しているとき、たまたま同僚が温度変化による発電の研究を行っていたので、湿度差でも発電が可能なのではと思い至ったのが始まりです」と駒﨑は振り返る。2019年の春に思い立ち、夏にはメカニズムのアイデアを固めた。それから試作品の発表まで約2年という、非常にスピーディーな開発を実現したというから驚きだ。

「学生時代は、電子ペーパーやマイクロ流路を研究対象としていました。当時から、理学的な方向より、ものづくりや開発に興味が向き、研究の中で面白そうなものを作りたいと考えていました。現在でも、電池そのものより、システム全体としてアイデアを絞り、新しいことをやってきたいという思いが強いです」

駒﨑が所属する人間拡張研究センター(Human Augmentation Research Center:HARC)はセンサーデバイス、情報技術、ロボット技術、感覚・認知科学、サービス、デザインといった分野を融合し、人に寄り添い、人の能力を高めるシステム(技術)の実現を目指している。

「人間拡張研究センターには、電池の開発といった近い分野に取り組む研究者もいれば、寝具や服の中の湿度を測定し快適さの計測を試みる研究者もいます。湿度変動電池の開発も、いろいろな方に相談し、教えてもらいながら進めています」

同僚の仕事から思いついた湿度変動電池を日常的な環境で長時間使用できる電池の開発に向けて、駒﨑はひとつずつ歩みを進める。

「湿度変動電池で発電所はできないかと聞かれることもあります。性能やコストを大幅に改善しないと難しいですが、積み重ねられる特性を活かせば、太陽電池よりも狭い土地を有効に使って発電ができるかもしれません。」と駒﨑は言う。環境条件の適合範囲が広いため汎用性が高く、“どこでも”発電できることが強みの新技術に期待は広がっている。

情報・人間工学領域

人間拡張研究センター

スマートセンシング研究チーム

研究員

駒﨑 友亮

Komazaki Yusuke