コーヒーに含まれるカフェ酸を有機半導体デバイスに使う!?

コーヒーに含まれるカフェ酸を有機半導体デバイスに使う!?

2023/09/27

コーヒーに含まれるカフェ酸を有機半導体デバイスに使う!? 環境負荷を減らすオール・バイオ材料半導体への第一歩

「半導体デバイスも、やがて廃棄することを想定した設計や材料の選択が必要となる」

「半導体デバイスも、やがて廃棄することを想定した設計や材料の選択が必要となる」

ナノ材料研究部門で半導体材料を研究する赤池幸紀はそう考えていた。社会のIoT化が急速に進む中、いたるところで電子デバイスが使われ、組み込まれる半導体の量も急速に増えることが予想されている。それは同時に社会への環境負荷が高まることを意味する。赤池が直感で目を付けたのが、コーヒーに含まれるカフェ酸と呼ばれる物質だ。そして、カフェ酸を有機半導体デバイスに応用し、流れる電流を最大100倍に増加させることに成功した。(2022/12/03プレスリリース記事 )

有機ELディスプレイなどで使われている有機半導体は、軽くて柔らかい特徴を持つことから、その応用範囲の拡大が期待されている。これからの目標は、カフェ酸を有機発光ダイオードや有機薄膜太陽電池などのデバイスで実際に使えることを実証し、応用範囲を広げていくことだ。そして将来、「バイオ材料由来物質のみで作られた有機半導体デバイス」が開発できれば、環境負荷軽減の面から社会的なインパクトは大きい。開発した研究者らにこれまでの経緯とこれからの展望について聞いた。

バイオ材料を有機半導体に使いたい

ナノ材料研究部門で主任研究員として研究を進める赤池幸紀のテーマの中心は、エレクトロニクスデバイス、中でも半導体材料だ。「電子機器の環境負荷が社会的な課題となっている中、バイオ材料を使ってどこまでできるんだろうか、と考えたことがそもそもの始まりです。自分の最終目標は『すべてバイオ材料でできた有機半導体デバイス』を実現することですが、まずはバイオ材料がエレクトロニクスデバイスに使えるということを示そうと思いました」

赤池がこのような問題意識をもつようになった背景には、IoT化が進み、半導体が使われる電子機器がいたるところで増えていることにある。なかでも赤池が注目しているのが「有機半導体」だ。有機半導体を使った代表的な物といえば、折り曲げられる画面のスマートフォンなどにも使われている有機ELディスプレイだ。ほかにも、有機薄膜太陽電池なども「有機半導体」でできている。

有機半導体の柔軟さを生かした曲げられるディスプレイや、有機薄膜太陽電池

有機半導体の柔軟さを生かした曲げられるディスプレイや、有機薄膜太陽電池

この軽くて柔らかい半導体デバイスを実現する有機半導体は3つの特徴を持つ。まず、有機化合物の分子どうしが弱い結合で繋がっているため、無機半導体にはない柔軟さがあることだ。次に、自由に分子を設計でき、目的に合わせて有機化合物を設計して、望んだ特徴を持つ半導体をつくることができる。さらに、微細加工が簡単でプリンターで模様を描くように液体を吹きかけることで加工ができる。シリコン結晶などを使う無機半導体と比べて性能にはまだまだ改良の余地があるが、便利な特徴があるのが有機半導体だ。

このような特徴から、有機半導体デバイスは、今後多くのディスプレイやセンサに搭載されると赤池は予想している。「将来的に半導体デバイスの使用量が劇的に増えるのなら、半導体が壊れたり役目を終えたりして廃棄されることまで考えて、環境に影響が少ないものを作るべきではないだろうか、そう考えるようになりました」

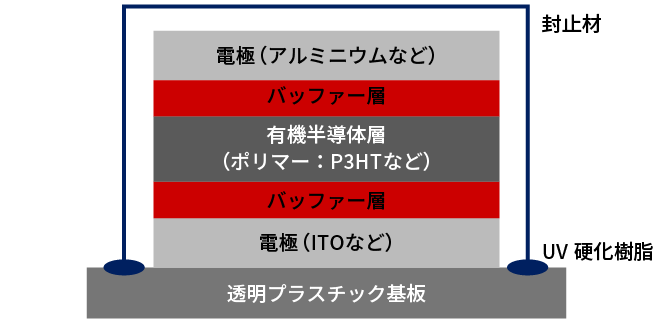

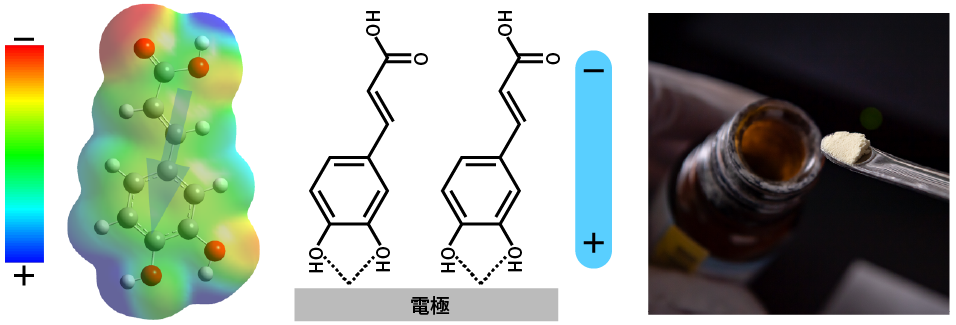

有機半導体デバイスの構造は、電極、電極を修飾するバッファー層、有機半導体層などが重ねられてできている。電極と有機半導体層の間にあるバッファー層は、ホールの注入効率を高める働きをしているが、これまでこの層には導電性のポリマーや遷移金属の酸化物などが使われていた。赤池はこのバッファー層に、バイオ材料が適用できないかと考えたのだ。

有機半導体デバイスの構成例

有機半導体デバイスの構成例

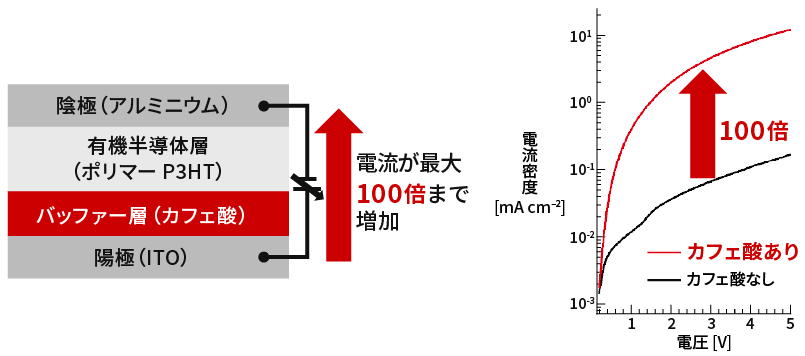

今回実験に使用した有機半導体デバイスは、電極にITO(Indium Tin Oxide、酸化インジウムスズ)とアルミニウムを、有機半導体層にP3HTとよばれるポリマーを用いた構造になっている。このITOの電極と有機半導体層の間のバッファー層にカフェ酸を用いたところ、最大100倍の電流が流れることがわかったのである。

これまで一般的に使用されていた合成ポリマーや金属の酸化物ではなく、環境負荷の少ないバイオ材料が有機半導体デバイスの材料に使えることを実証できた。また、一連の研究の中で、電極をITO以外の金などに変えても同様の効果が見られ、バッファー層の材料として汎用的であることも確認している。

今回開発した有機半導体デバイスの構成(左)とその性能(右)。カフェ酸のバッファー層があることで、ITO電極から有機半導体層のP3HTにプラスの電荷をもつホールの注入量が増え、その結果として同じ電圧をかけた場合に100倍の電流が流れるようになった。

今回開発した有機半導体デバイスの構成(左)とその性能(右)。カフェ酸のバッファー層があることで、ITO電極から有機半導体層のP3HTにプラスの電荷をもつホールの注入量が増え、その結果として同じ電圧をかけた場合に100倍の電流が流れるようになった。

なぜ、カフェ酸だったのか?

今回の研究の成功の鍵は、バッファー層の材料としてカフェ酸を選んだことだ。カフェ酸はコーヒーの「かす」にも含まれるごく一般的な物質で、試薬会社から購入することができる。しかし、これまで半導体のバッファー層に使われた例はなかった。

共同発表者の物質計測標準研究部門主任研究員の細貝拓也は、材料物性の研究をメインに取り組んでおり、これまでも赤池の材料選びや実験の相談に乗ってきた。「『これからの半導体は環境調和的でなければならない』というコンセプトを打ち出された赤池さんの志に共感しました。それを実現させる物質としてカフェ酸を提案されたのですが、いい物質を見つけてきたな、と驚いた一方で、たくさんある天然物の中で、どうしてカフェ酸だったんだろうとも思いました」

その問いに対して、赤池は「シンプルな構造だからです」と笑いながら答えた。

「私はいろいろな分子の構造を見て、どんな性質があるのか想像をふくらませるのが好きなんです。バイオの分子は複雑な構造をしているものが多いのです。それがいいこともありますが、今回の場合、電極の上に並べればいいというわけでなく、ホールを注入するという機能を実現させなくてはなりませんでしたから、シンプルで小さい分子がいいなと直感的に思ったのです」

バッファー層の役割を果たす可能性の高い物質を探索するにあたっては、さらに2つの条件を満たすことが必要だった。

1つは、極性のある分子ということだ。極性とは、分子内のプラスの電荷とマイナスの電荷の偏りのことで、その大きさは永久双極子モーメントという指標によって知ることができる。分子の極性によって、電極と有機半導体層の間のエネルギー障壁が下がるから、ホールが注入されやすくなる。

これまでさまざまな分子を見てきた赤池には、直感的にカフェ酸の極性が大きいとわかった。実際に双極子モーメントを計算すると、4.34デバイと大きい極性を持つことが確認できたのである。

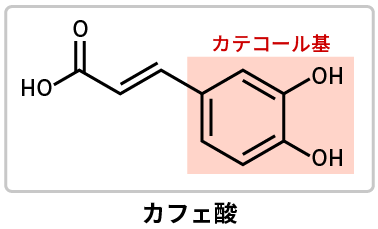

カテコール基を中心にしたシンプルな構造のカフェ酸

カテコール基を中心にしたシンプルな構造のカフェ酸

もう1つ重要なことは、分子が電極の上に向きを揃えて並ぶことだ。分子に極性があっても、バラバラになってしまっては、エネルギー障壁を下げることができない。ここで大きな役割を果たしたのが、カフェ酸のもつカテコール基、ベンゼン環のオルトの位置についている2つのOHだ。

「カテコール基は、ムール貝が岩肌に貼り付く際の接着成分や、漆の成分などに含まれていて、強い接着力が知られています。これが電極に接着すれば、カフェ酸の向きが揃うのではないかと思ったのです。これは、この研究とは別に接着剤の研究をしているから気付いたことです」

赤池のこれまでの研究実績に基づく直感により、シンプルな分子である「カフェ酸」が選ばれ、バッファー層の役割を果たす性能をもつことも確認された。さらに、カテコール基の電極への接着力の強さが、有機半導体デバイスを作る上でさまざまな薬品をもちいても剥離しないという点においてプラスに働くことも分かった。カフェ酸は真空蒸着法やスピンコート法などのすでに半導体製造工程で使われている方法で薄膜が形成できることも重要だ。

カテコール基側の電荷がプラスに偏ったカフェ酸は、電極表面に向きを揃えて接着することがわかった。その粉末はクリーム色だ。

カテコール基側の電荷がプラスに偏ったカフェ酸は、電極表面に向きを揃えて接着することがわかった。その粉末はクリーム色だ。

「界面」を見極める

今回の成果の発想の基は、電極と有機半導体の境目である「界面」に注目したことにある。

赤池も細貝も、学生時代に分子が基板の表面に並ぶ様子を分光学的に観察することに取り組んでいた。物質の「表面」や異なる物質どうしが接する「界面」が、物質の機能を決める鍵になる、という考えで材料や現象を捉えているからこそ、今回の発想にたどりついたと赤池は言う。

「半導体デバイスはたくさんの層が積み上がった『界面の化け物』です。界面の性質が性能に大きく影響するので、各層の材料が大事なだけでなく、接している材料どうしの相性も重要です。目的にあったバイオ材料を見つける大変さは、新しい分子を合成するのと大してかわらないと思います。今回、これまでの研究をベースに、ダイレクトにカフェ酸に到達できたことは非常に幸運でした」

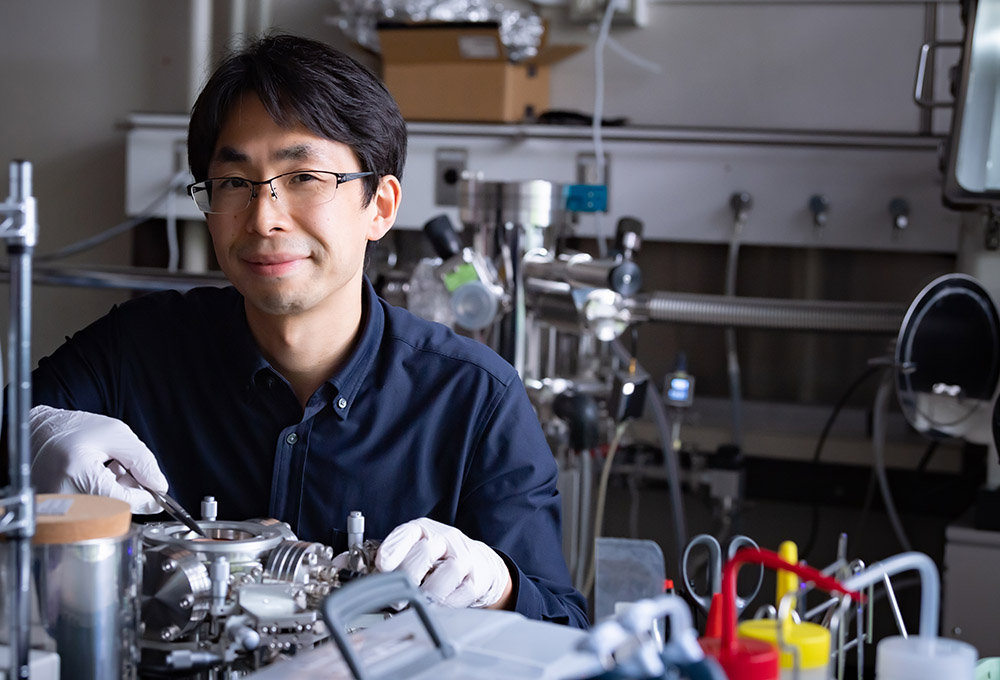

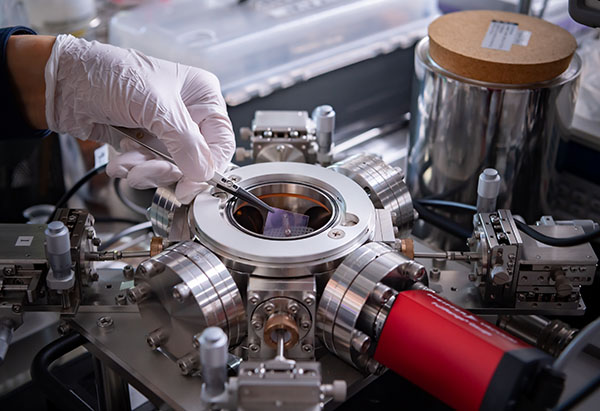

今回、実験で流せる電流の量は増えることは確認できた。つぎは、実際にカフェ酸が電極上でどう並んでいるのか、どのような状態だから今回のような結果がでたのか、詳しい解析を進めている。

カフェ酸をつかった半導体試料を評価装置に入れる

カフェ酸をつかった半導体試料を評価装置に入れる

環境にやさしいデバイスを社会に届ける

環境にやさしい有機半導体デバイスが今後必要とされることは間違いない。一方で、すでに実用化され十分な性能を出している製品の材料を、代替する物質に変えることは容易ではない。

赤池は言う。「カフェ酸を有用な材料として実際に使ってもらうには、有機発光ダイオードや有機薄膜太陽電池などの具体的なデバイスで使えることを、まず、私たち自身が示していかなくてはならないと思っています」

細貝は続ける。「半導体デバイスの世界では、最高レベルの性能を出そうと研究している多くの人たちがいます。そうした研究からは、誰も見たことないような形の分子が生まれ、中には毒性の強いものもあって、リサイクルの際に問題になったりします。それに対して赤池さんは、カフェ酸という生体適合性の高い物質を使ってエレクトロニクスへの適用の道を開いたのです。ここからが始まりです」

今回の成果は、プラス電荷となるホールを注入する側のバッファー層にカフェ酸を使うという可能性を開いた。今後はマイナスの電荷をもつ電子を注入する側のバッファー層の材料や、有機半導体層自体をバイオ材料に置き換えることを研究していく。こうした材料の選定には、バイオ材料や生分解性材料に詳しい研究者の協力が不可欠だ。

さらに将来、実際にカフェ酸が有機半導体デバイスの製造につかえるようになったときは、カフェ酸のもととなる、コーヒーかすをどのように製造サイクルに組み込むかなど、技術開発だけでなく社会にどう浸透させるかという視点も重要となってくるだろう。

赤池と細貝は学生時代に出会い、偶然にも同じ職場で共に研究に取り組むことになったという。

「環境にやさしいバイオ材料をつかった有機半導体デバイスをつくる」という目標に向かって、二人の研究者の挑戦は続く。

ナノ材料研究部門

接着界面グループ

主任研究員

赤池 幸紀

Akaike Kouki

物質計測標準研究部門

ナノ材料構造分析研究グループ

主任研究員

細貝 拓也

Hosokai Takuya

産総研

材料・化学領域

ナノ材料研究部門

産総研

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門