- ノコギリカメムシのメス成虫の後脚にある特徴的な構造は“鼓膜器官”ではなく、特定の微生物を培養する“共生器官”であることを発見

- 低病原性の糸状菌を選択的に培養して産卵時に卵に塗布し、菌糸で覆うことにより寄生蜂から卵を守る

- 従来知られていなかった新たな防衛共生器官、共生菌の伝達行動、物理的な防衛共生メカニズムを解明

ノコギリカメムシのメス成虫は後脚の共生器官で特定の糸状菌を培養して、産卵時に卵表面に接種する卵塊が菌糸で覆われることで、寄生蜂のアクセスを物理的に阻害して卵を守る

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)モレキュラーバイオシステム研究部門 バイオシステム多様性研究グループの森山実 主任研究員、古賀隆一 上級主任研究員、深津武馬 首席研究員(筑波大学生命環境系 連携大学院教授を兼務)は、筑波大学生命環境科学研究科(博士後期課程、研究当時)の西野貴騎 元産総研技術研修員、国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 関西支所生物被害研究グループの向井裕美 主任研究員らと共同で、また台湾中央研究院の棚橋薫彦 研究員(元産総研特別研究員)らと協力して、メス成虫の後脚に昆虫の耳にあたる鼓膜器官があるといわれていたノコギリカメムシにおいて、その構造は実は聴覚器官ではなく、特定の糸状菌を選択的に培養する共生器官であることを発見しました。さらに、その器官で培養された菌が、ノコギリカメムシの産卵時に寄生蜂から卵を守る役割を持つことを突き止めました。この共生器官は幼虫やオス成虫には存在せず、メス成虫の羽化時に、後脚の脛節に扁平な楕円形構造として出現します。そこには約2000個の小孔があり、環境中に存在する冬虫夏草類に近縁な低病原性の糸状菌を選択的に培養する機能を持ちます。メス成虫は産卵時に後脚を巧みに用いて共生器官から菌を卵に接種して、卵表面を菌糸で覆うことにより、寄生蜂による寄生を物理的に防ぎます。

本研究により、過去の報告に記載されていたノコギリカメムシの“鼓膜器官”が、実は従来知られていなかった新たな“防衛共生器官”であることが判明しました。自然界の生物多様性から見いだされた新規な微生物共生系であり、共生の起源や進化を考えるうえで興味深い研究成果です。

なお、本研究成果の詳細は2025年10月17日に国際学術誌「Science」にオンライン掲載されます。

多様な生物の有する高度な生物機能の理解は基礎科学のみならず応用利用のシーズとしても重要です。昆虫類および微生物は生物多様性の中核をなす生物群です。多くの昆虫類は、特定の微生物と密接な共生関係にあり、微生物の高度な生物機能をとりこむことにより、単独では利用困難な食物資源や生態的地位を利用し、繁栄しています。このような背景のもと、多くの農業害虫、衛生害虫、不快害虫等を含む昆虫類の高度な生物機能およびそれらに関わる共生微生物について、機能解明を目指す基礎研究から害虫制御のための応用研究まで、さまざまな研究開発が進められています。

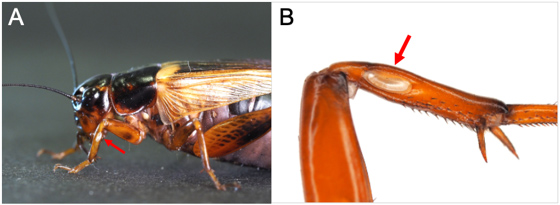

昆虫類にも私たちヒトと同様に、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などを担う感覚器官があります。視覚を担うのは、昆虫では主に複眼です。それでは聴覚はどうでしょうか?例えばコオロギやキリギリスでは、前脚の脛節に楕円形の鼓膜器官があって、これがヒトの耳の鼓膜のように働いて音を感受します(図1)。セミ、バッタ、ガ、カマキリなどは胸部や腹部に鼓膜器官があり、音や振動を感受します。このように、昆虫類の聴覚器官はきわめて多様であり、独立に繰り返し進化したと考えられています。

図1 フタホシコオロギの鼓膜器官(矢印)

(A)前脚の脛節に鼓膜器官が存在する。(B)鼓膜器官の拡大像。

カメムシ類は針のような口で植物の汁を吸う農林業害⾍として知られていますが、その多くは消化管に共生器官が発達し、生存や成長に重要な役割を果たす共生細菌を保有しています。これまでに産総研ではカメムシ類の共生細菌の新規機能の解明に取り組み、共生細菌による害虫化の発見(2007年6月13日 産総研プレス発表)、共生細菌による農薬耐性の発見(2012年4月24日 産総研プレス発表)、共生細菌の伝達に必須な宿主タンパク質の発見(2021年6月15日 産総研プレス発表)、チャバネアオカメムシを用いた昆虫-大腸菌実験共生進化系の開発(2022年8月5日 産総研プレス発表)などの研究成果を挙げてきました。

カメムシ類のうちノコギリカメムシ科において、メス成虫の後脚が形態的に特殊化した鼓膜器官になっているという報告がありました[1]。しかし、その後の研究はされていません。もっとも、セミのように鳴くカメムシこそ知られていませんが、振動をさまざまなコミュニケーションに用いるカメムシが報告されています[2, 3]。果たしてノコギリカメムシは後脚にある“耳”で音や振動を感受しているのでしょうか?そこでノコギリカメムシの後脚器官を詳しく調べてみたところ、実は鼓膜器官ではなく、新規の共生器官であるという想定外の発見に至りました。

なお、本研究開発は、科研費 学術変革領域研究(A)「共進化表現型創発」他、および科学技術振興機構(JST)「ERATO 深津共⽣進化機構プロジェクト」による⽀援を受けて実施されました。

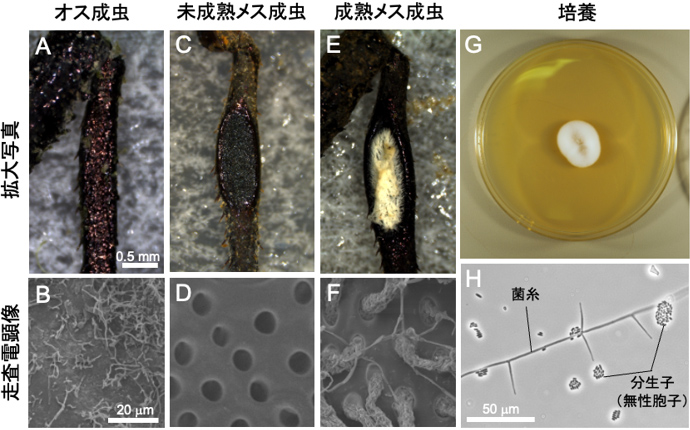

ノコギリカメムシの後脚の脛節を観察したところ、幼虫やオス成虫では細長い形でしたが(図2A,B)、メス成虫では顕著に広がって中央が楕円形にくぼみ、一見するとコオロギ前脚の鼓膜器官に似た形状でした(図2C)。しかしよく観察すると、鼓膜にあたる領域は薄い膜質ではなく、多数の小孔を備えた堅固なクチクラであり(図2D)、しかも成熟したメス成虫では小孔から糸の束のようなものが伸び出して、白い物質で覆われた状態になりました(図2E, F)。培養によりこの白い物質が糸状菌であることを確認しました(図2G, H)。片脚で約2000個ある小孔の底には分泌細胞群が確認され、分泌物で菌を培養しているものと考えられました。

図2 ノコギリカメムシ後脚の“鼓膜器官”

(A, B)オスの後脚脛節。通常の形状である。(C, D)未成熟メスの後脚脛節。中央が広がり鼓膜器官のような形状であるが、鼓膜にあたる領域は多数の小孔を備えたクチクラである。(E, F)成熟メスの後脚脛節。小孔から菌糸が伸び出し、鼓膜にあたる領域は白い菌に覆われる。(G, H)培養した菌。菌糸や分生子が観察される。

産卵中のメス成虫を観察していたところ、奇妙な行動をとることに気がつきました。ノコギリカメムシは卵を直列に並べた卵塊を産むのですが、卵を1つ産むたびに、後脚の爪で反対側の脚の当該器官から白い物質をそっと掻き取って卵の表面にやさしく触れるようにくっつける行動を、左右の後脚で交互に繰り返し行うのです(図3A;動画1)。すると卵表面から菌糸が伸び出し、数日後には卵塊全体がすっかり菌糸で覆われてしまいます(図3B-D)。このような菌糸だらけの卵塊からも幼虫は孵化します(図3E;動画2)。

図3 ノコギリカメムシ産卵時の菌塗布行動および卵塊表面における菌糸の繁茂

(A)後脚器官から卵への菌塗布行動を行う産卵中のメス成虫(

動画1)。(B-D)産卵後の卵塊は数日で菌糸に覆われる。(E)菌糸に覆われた卵塊から孵化する幼虫(

動画2)。

この後脚器官に生えている菌は何者なのでしょうか?卵から生えてくる菌と同じなのでしょうか、それとも違うのでしょうか?各地で採集したノコギリカメムシのメス成虫に卵を産ませてから、それぞれの後脚器官と卵塊からDNAを抽出して菌叢解析を実施したところ、母虫の後脚器官の菌叢と卵の菌叢はよく似ており、母虫が後脚器官の菌を卵表面に塗布していることが確かめられました。検出された菌は、主にシンプリシリウム、レカニシリウム、アカンソマイセスという冬虫夏草類に近縁で、かつ低病原性の糸状菌が優占していましたが、その他の菌類も検出され、集団間のみならず集団内でも菌叢には顕著な多様性がみられました。すなわち、特定の菌が優占しているが、その特異性は完全ではなく、幼虫時に後脚器官が存在しないことも鑑みると、安定に世代を経て伝達されるのではなく、毎世代環境中から獲得しているものと考えられます。

それではなんのためにノコギリカメムシは卵に菌を接種するのでしょうか?卵塊が菌糸で覆われることになにか意味があるのでしょうか?ノコギリカメムシの野外集団を調査したところ、高頻度で卵が寄生蜂の寄生を受けていることがわかりました。卵が菌糸に覆われていると、寄生蜂は卵に近づくことができず、うまく寄生できません(図4A;動画3)。一方で、菌糸の量が少なかったりまばらだったりすると、寄生蜂は卵に近づいて産卵管をさしこむことができ、寄生が成立します(図4B;動画4)。菌糸に覆われた卵塊と、菌糸を筆でそっと取り除いた卵塊を飼育下および野外で寄生蜂に提示したところ、いずれにおいても菌糸を取り除いた卵塊の方が有意に高い割合で寄生蜂に寄生されることが示されました(図4C)。すなわち、卵を覆う菌糸には寄生蜂への防衛効果があり、ノコギリカメムシの後脚器官は卵防衛のための糸状菌を培養する防衛共生器官であることが判明しました。

寄生蜂の行動を観察していると、菌糸に覆われた卵塊になんとかアプローチしようと試み、菌糸に阻まれるものの、特に菌糸を忌避する様子はありません。ただし胞子や菌糸が付着するためと思われますが、盛んに触角を掃除する行動が見られました(動画3)。寄生蜂を培養した菌糸や胞子に強制的に接触させても、感染して死亡率が上昇することはなかったため、菌の防衛効果は忌避物質や病原性によるのではなく、菌糸の繁茂による物理的防御によるものと考えられます。

図4 ノコギリカメムシ卵塊を覆う菌糸の寄生蜂に対する防衛効果

(A)菌糸で覆われた卵塊に寄生蜂は近づけず、産卵することができない(

動画3)。(B)菌糸を除去すると、寄生蜂は卵に産卵できるようになる(

動画4)。(C)菌糸で覆われた卵塊と菌糸を除去した卵塊を、それぞれ飼育下で寄生蜂に提示した場合の寄生率の違い。この差は統計的に有意である。野外実験でも同様の傾向が確認された。

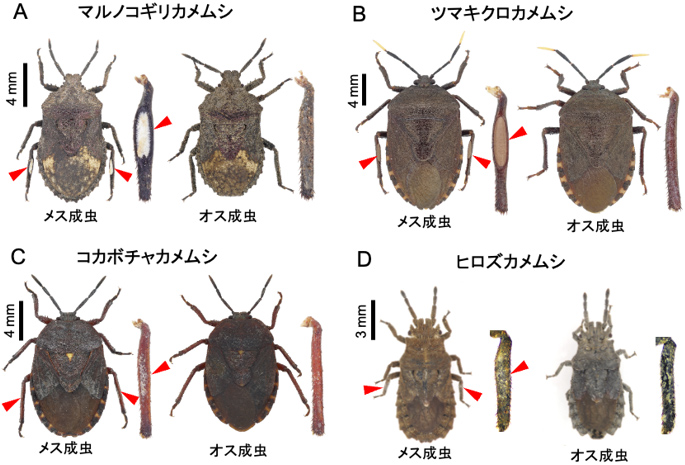

日本本土に分布するノコギリカメムシ科の昆虫は、ノコギリカメムシ1種のみです。台湾や南西諸島に分布するノコギリカメムシ類であるマルノコギリカメムシ、ツマキクロカメムシ、コカボチャカメムシ、ヒロズカメムシについても調べたところ、全種においてメス成虫の後脚脛節に同様の器官が存在し(図5)、産卵時の卵塗布行動も確認されました(図6;動画5、動画6、動画7、動画8)。すなわち、後脚器官および卵塗布行動は、おそらくノコギリカメムシ類の共通祖先で進化していたものと推定されます。

図5 多様なノコギリカメムシ類でみられるメス特異的な後脚器官

(A)マルノコギリカメムシ(台湾)。(B)ツマキクロカメムシ(台湾)。

(C)コカボチャカメムシ(台湾)。(D)ヒロズカメムシ(沖縄)。赤矢印は後脚器官を示す。

図6 多様なノコギリカメムシ類でみられる産卵時の卵塗布行動

(A)マルノコギリカメムシ(動画5)。(B)ツマキクロカメムシ(動画6)。

(C)コカボチャカメムシ(動画7)。(D)ヒロズカメムシ(動画8)。

前述のように日本のノコギリカメムシでは、冬虫夏草類に近縁な低病原性の糸状菌が後脚器官に選択的に定着して白い菌体として繁茂します。台湾や沖縄由来の他種ノコギリカメムシ類でも後脚器官の菌叢解析を行ったところ、マルノコギリカメムシでは同様に冬虫夏草類に近縁な低病原性の糸状菌であるシンプリシリウムなどの繁茂が見られましたが、その他のツマキクロカメムシ、コカボチャカメムシ、ヒロズカメムシでは菌叢が多様かつ一定しておらず、明瞭な菌体が認められない場合も多く、状況は異なるようでした。冬虫夏草類近縁の糸状菌を用いた防衛共生はノコギリカメムシとマルノコギリカメムシが属するノコギリカメムシ属(Megymenum spp.)のみで進化したのかもしれず、他のノコギリカメムシ類では後脚器官の分泌物のみを卵に塗布している可能性もあり、確認のためにはさらなる研究が必要です。

以上、ノコギリカメムシ類のメス成虫の後脚脛節は形態的に特殊化した“鼓膜器官”と思われていたのが、実は新規な共生器官であることが示されました。“鼓膜”にあたる楕円形の領域は多数の小孔を備えたクチクラであり、小孔からの分泌物で特定の糸状菌を培養して、産卵時に卵に塗布し、繁茂した菌糸で寄生蜂の接近を物理的に阻止することで卵を守ります。キクイムシなどの甲虫においても、菌嚢またはマイカンギアと呼ばれる体表クチクラのくぼみの中に特定の酵母様の共生菌を培養・保持しており、枯木に穿孔したトンネルの壁に接種して増殖した菌体を食物として利用する“栽培共生”と呼ばれる現象が古くから知られていました。しかしキクイムシの菌嚢は体全体にせいぜい数個なのに対して、ノコギリカメムシではメス成虫1匹あたり約4000個もの菌嚢様の構造を後脚の特定の領域に集中的に形成し、糸状菌を培養するのみならず、それを卵表面に塗布する巧みな行動が進化しているなど、従来知られていなかった新たな外部共生器官による高度な防衛共生が明らかになりました。自然界の生物多様性から見いだされた新規な微生物共生系であり、共生の起源や進化を考えるうえで興味深い研究成果です。

環境中には無数の微生物が存在するにもかかわらず、ノコギリカメムシの後脚器官からは特定の糸状菌が選択的に生えてきます。この高度な選択培養の仕組みはまだわかっていませんが、後脚器官の小孔内に分泌される物質によるものと思われます。基礎科学的にも応用微生物学的にも興味深い現象であり、後脚器官のトランスクリプトーム解析、プロテオーム解析、メタボローム解析などから、その解明に取り組んでいきます。

現在、共生微生物によって害虫や病原微生物を制御するための技術開発が世界中で進められており、本研究成果についても将来的に糸状菌の増殖制御に基づく昆虫防除などへの展開が想定されます。

掲載誌:Science

論文タイトル:Defensive fungal symbiosis on insect hindlegs

著者:Takanori Nishino†, Minoru Moriyama†, Hiromi Mukai†, Masahiko Tanahashi†, Takahiro Hosokawa, Hsin-Yi Chang, Shuji Tachikawa, Naruo Nikoh, Ryuichi Koga, Chih-Horng Kuo, Takema Fukatsu(†共筆頭著者)

DOI:10.1126/science.adp6699

[1] Lis JA (2003) External morphology of the tympanal organs of Dinidoridae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea). Polish Journal of Entomology 72, 297-304. https://www.researchgate.net/publication/258364434

[2] 2018年12月28日 京都大学・森林総合研究所プレス発表「カメムシの卵が一斉に孵化する巧妙なメカニズムを発見 ―ある卵が割れた振動を合図にきょうだいの卵が孵化する―」https://www.ffpri.go.jp/press/2018/20181228/index.html

[3] 2022年2月1日森林総合研究所・弘前大学プレス発表「キンカメムシのユニークな求愛ダンスを明らかに―多様な感覚によるコミュニケーションの進化の謎に迫る―」 https://www.ffpri.go.jp/press/2022/20220201/index.html