国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という) 生物プロセス研究部門微生物生態工学研究グループ 菊池 義智 主任研究員 (兼)国立大学法人 北海道大学 大学院農学院 客員准教授、環境創生研究部門 環境機能活用研究グループ 佐藤 由也 主任研究員らは、国立大学法人 北海道大学(以下「北大」という) 大学院農学院 博士後期課程(当時) Jang Seonghan 氏、公立大学法人 秋田県立大学(以下「秋田県立大」という) 生物資源科学部応用生物科学科 竹下 和貴 助教と共同で、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構【理事長 久間 和生】(以下「農研機構」という)と協力し、害虫が腸内の共生細菌との作用で農薬抵抗性を獲得する仕組みを初めて解明した。

害虫の農薬抵抗性において、腸内に共生する細菌による関与の仕組みは知られていない。産総研は他の機関と連携して、害虫カメムシの腸内で共生細菌がどのように農薬を解毒しているかを調査し、解毒に不可欠な共生細菌の遺伝子を特定した。共生細菌はこの遺伝子により、害虫の体内に入った農薬を速やかに分解する。しかし、農薬の分解産物は共生細菌自身に対して毒性を持つことがわかった。この物質は宿主である害虫に対しては無毒であり、害虫は速やかにこれを体外に排出する。その結果、共生細菌は農薬を解毒して、害虫の体内で生存し続けることができる。今回、農薬解毒過程において、害虫と共生細菌が相互作用していることを発見した。

なお、この成果は、2021年11月5日(英国時間)に英国の学術誌「

Nature Communications」にオンライン掲載された。

昆虫と共生細菌との農薬解毒に関わる関係

気候変動や人口増加による食糧難が懸念されるなか、食料の安定供給のために農薬の重要性はますます高まっている。また、マラリアを媒介するハマダラカなど吸血性衛生害虫やシロアリ・ゴキブリなどの家屋害虫の防除にも殺虫剤を使用する必要がある。

一方で、単一の農薬を連続して使用すると、農薬抵抗性を持つ害虫が出現することがある。抵抗性のメカニズムの一つとして、昆虫自身の遺伝子変異による農薬の標的となるタンパク質の構造の変化が挙げられる。また近年、昆虫体内の共生細菌が農薬の解毒に重要な役割を果たしていることもわかってきた。しかし、これまで共生細菌を介した農薬の解毒メカニズムは解明されていなかった。

農薬・殺虫剤に抵抗性のある害虫の出現は、薬剤を開発する人類と抵抗性を強める害虫との終わりなき戦いである。新しい薬剤の開発には多大なコストと時間がかかるため、抵抗性を未然に防ぐことが必要である。そのため、抵抗性発達のメカニズムを理解することは重要な課題である。

産総研生物プロセス研究部門では、害虫の新しい生理生態や、害虫に共生する微生物の未知機能の解明を目指して研究を行ってきた。例えば、ダイズを食害する農業害虫のホソヘリカメムシとその共生細菌をモデルとして、それらの性質や共生機構などを解明してきた (2015年9月1日、2018年1月18日、2021年3月2日産総研プレス発表等)。その過程で、ホソヘリカメムシに農薬分解菌が共生することで、宿主の昆虫も農薬抵抗性を持つことを見いだした(2012年4月24日産総研プレス発表)。

今回、環境創生研究部門の遺伝子解析技術を生物プロセス研究部門の昆虫–共生細菌モデルに適用し、北大、秋田県立大、農研機構と協力し、昆虫と共生細菌による農薬分解メカニズムの解明に取り組んだ。

なお、本研究の一部は、独立行政法人 日本学術振興会の科学研究費助成事業、公益財団法人発酵研究所の研究助成事業による支援を受けて行った。

異なる2種の生物が共生することで、生物は全く新しい機能を獲得することがある。その一例として、動植物が体内に有用な細菌を保持する「内部共生」が広く知られている。産総研では、農業害虫のホソヘリカメムシが、有機リン系農薬であるフェニトロチオンを分解する微生物と共生することで(図1)、昆虫自身が農薬抵抗性を獲得する現象を発見した。しかし、農薬分解に関わる共生細菌の遺伝子や、カメムシ体内における農薬の分解経路は明らかにできていなかった。

図1 ホソヘリカメムシと共生細菌が定着する消化管

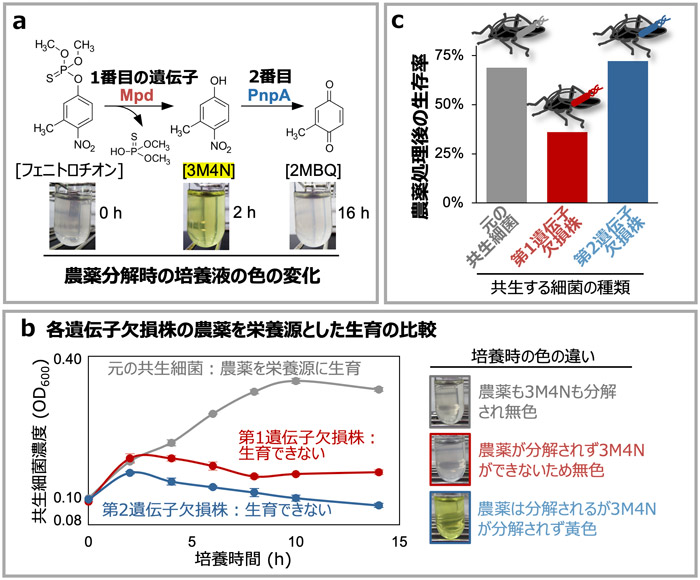

そこで、試験管で培養した共生細菌にフェニトロチオンを分解させ、その際に活性化している遺伝子を調べることで、5個の遺伝子が関係するフェニトロチオン分解経路を解明した(図2a上部“試験管培養時”)。また、共生細菌はフェニトロチオンを分解できるが、分解産物(3M4N [3-メチル-4-ニトロフェノール])が共生細菌にとって強い毒性を持ち、生育を妨げることがわかった(図2b)。すなわち、この共生細菌は、宿主である昆虫にとって有毒であるフェニトロチオンを分解することで、自身にとっての毒物を作るという、不合理な性質を示す。一方、宿主昆虫にとって3M4Nは無害であることがわかった(図2c)。

次に、共生細菌に毒性のある3M4Nの解毒プロセスに着目した。試験管内で共生細菌を培養すると、フェニトロチオンが分解されて、3M4Nが一時的に蓄積し共生細菌の生育が阻害された。しかし、徐々に3M4N分解酵素が活性化し、共生細菌自身で3M4Nを分解することができるようになる(図2a上部)。一方、ホソヘリカメムシ体内に定着した状態の共生細菌では、最初の分解反応を担う第一分解酵素遺伝子だけが発現していることがわかった(図2a中段“カメムシ体内定着時”)。この遺伝子の発現によってフェニトロチオンが分解されて3M4Nが生成する。一方、3M4Nを分解する遺伝子はほとんど発現していなかった。このことから、共生細菌のフェニトロチオンの分解により、3M4Nがホソヘリカメムシの腸内に蓄積し、これにより共生細菌が死滅する可能性が考えられた。しかし、共生細菌はカメムシの腸内で増殖しており、実験的に3M4Nを過剰に与えた場合でも、共生細菌は影響を受けずに維持されていた。

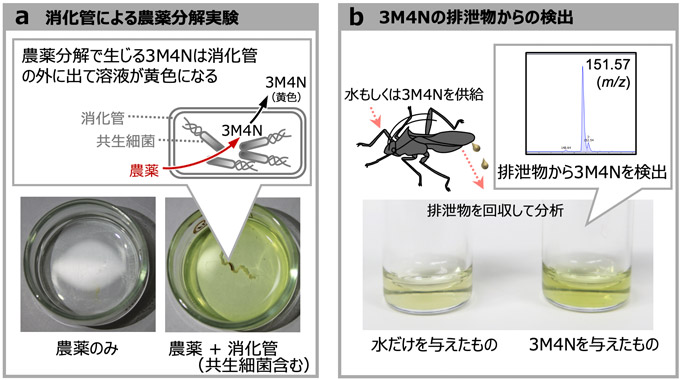

これらの結果は、フェニトロチオンの分解生成物質3M4Nは、ホソヘリカメムシの体内では共生細菌に作用することなく、速やかに除去されていることを示唆していた。そこで、共生細菌が共生するホソヘリカメムシの消化管を摘出してフェニトロチオンの分解過程を調べたところ、フェニトロチオンが消化管内に浸透して分解された後、速やかに分解産物の3M4Nが消化管外に放出されることがわかった(図3a)。また、ホソヘリカメムシの排泄物から3M4Nが検出され、3M4Nは昆虫体外にそのまま排泄されていることが明らかとなった(図3b)。以上の結果から、共生細菌が農薬を分解し、その分解産物である有毒物質をホソヘリカメムシが速やかに除去していると結論づけた。農薬の解毒に関して、宿主昆虫と共生細菌が共生関係を形成して、その関係がお互いの生存に寄与していると考えられる。

図3 消化管による農薬分解と排泄物からの3M4Nの検出

ホソヘリカメムシの体内では、共生細菌が持つ農薬分解経路の1番目の遺伝子(mpd)だけが発現していたことから(図2a中段)、農薬抵抗性に関係があるのはこの遺伝子のみであるとの仮説を立てることができる。この仮説を検証するために、農薬分解経路の1番目と2番目の遺伝子をそれぞれ欠損させた遺伝子変異株を作成してホソヘリカメムシに共生させ(図4a、b)、農薬への抵抗性を調査した。その結果、共生細菌が2番目の遺伝子を欠損していてもホソヘリカメムシは農薬抵抗性を得られるが、1番目の遺伝子であるmpdを欠損すると抵抗性を獲得できないことが明らかとなった(図4c)。このことから、ホソヘリカメムシの農薬抵抗性には共生細菌の農薬分解経路の1番目の分解遺伝子が関係していることが証明された。

図4 農薬分解遺伝子欠損株の性質とそれらの共生による宿主昆虫の農薬抵抗性化

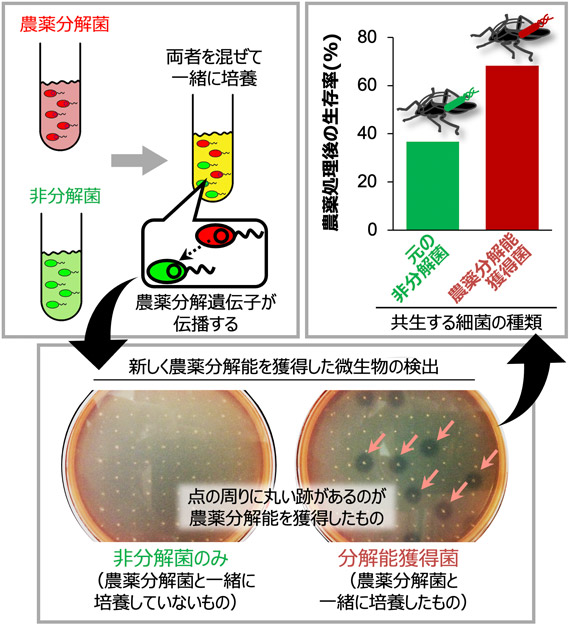

なお、共生細菌による害虫の農薬抵抗性化が一つの遺伝子で決まることは、農薬分解機能の自然環境中での伝播を考える上で非常に重要である。それは、複数の遺伝子によって決まる性質よりも、一つの遺伝子で決まる性質の方が、接合により高頻度に細菌間を伝播する可能性が考えられるためである。この可能性を確かめるため、農薬分解菌と非分解菌を一緒に培養したところ、高い頻度で農薬分解の第1酵素であるmpd遺伝子が非分解菌に伝播しており、さらに、mpd遺伝子を獲得した本菌がカメムシに共生するだけで農薬抵抗性を獲得することが実験により明らかとなった(図5)。

図5 農薬分解遺伝子の微生物間の伝播とそれによる昆虫の農薬抵抗性獲得機構

今後は、農薬の抵抗性を引き起こす原因遺伝子が特定されたことから、この遺伝子を標的とした阻害物質のスクリーニングを進め、農薬分解菌による害虫の農薬抵抗性の獲得を未然に防ぐ研究開発を進める。また、害虫カメムシにおける農薬分解産物(3M4N)の排泄に関わる遺伝子を調査し、共生細菌と宿主昆虫の相互作用によりともに生存する仕組みを破綻させるような技術の研究開発を進める。