国立大学法人 大阪大学基礎工学研究科(物質創成専攻物性物理工学領域) 鈴木 義茂 教授とDeac Alina元JSPS研究員は、独立行政法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)エレクトロニクス研究部門スピントロニクスグループ 湯浅 新治 研究グループ長、福島 章雄 主任研究員、久保田 均 主任研究員およびキヤノンアネルバ株式会社の前原 大樹 研究員、永峰 佳紀 主任、恒川 孝二 マネージャ、Djayaprawira David 部長、渡辺 直樹 事業部長と共同で強磁性トンネル接合による高出力(0.1 μW以上)の高周波自励発振に成功した。

近年、電子の持つスピンと電荷を同時に利用して高機能な素子の開発を行うスピントロニクスという研究分野が急速に発展してきた。磁性体には歳差運動という現象によってマイクロ波に対応する周波数で振動するため高周波技術への応用が期待されている。既に、巨大磁気抵抗素子による高周波の発振は観測されているが、出力が1nW以下と小さく、実用化は難しいと考えられている。

今回、本共同研究グループは、CoFeB-MgO-CoFeBからなるトンネル磁気抵抗素子の大電流への耐性を向上させることに成功し、高出力の高周波発振器となることを見出した。スピントロニクス素子の新たな応用に道を開くものである。

本研究成果は、2008年9月1日発行の、英国科学誌Nature Physicsに掲載される予定である。

|

|

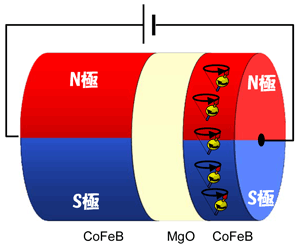

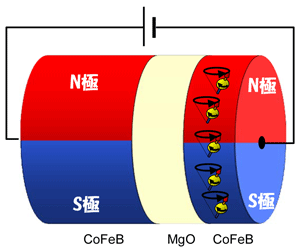

今回開発した素子の模式図

|

2007年のノーベル物理学賞の受賞対象となった巨大磁気抵抗効果は1988年にドイツのP. GrünbergとフランスのA. Fert両博士により発見された。その後、電子の持つ電気(電荷)とともに磁石としての性質であるスピンを用いて、これまでにない高度な機能をもつ新素子を生み出そうとするスピントロニクスとよばれる研究分野が急速に進展し、基礎研究の成果が次々と製品に応用されている。スピントロニクス素子には巨大磁気抵抗素子や、日本の研究者によって発明された強磁性トンネル接合などがある。これらの素子はその電気抵抗が外部磁界の印加により大きく変化し、さらにその状態を保持することができることから、超高感度の磁界センサーとしてハードディスクの読み出しに使われるほか、MRAMでは固体の不揮発性メモリーセルとして利用されている。スピントロニクス素子には不揮発性、低コスト、超小型などの特徴があることから、将来の省エネルギー電子機器としても注目を集めている。

スピントロニクスにはこの他にもスピンの機能を利用した新規な機能素子の実現への期待が寄せられている。特に磁性体には歳差運動という現象によってマイクロ波に対応する周波数で振動する性質があることから高周波技術への応用が期待されている。巨大磁気抵抗素子では高周波の発振が観測されているが、出力が小さく実用化は難しいとされている。

1995年に東北大学の宮崎教授らのグループが開発した強磁性トンネル接合は、近年のスピントロニクスの基礎となる重要な要素技術である。2004年、共同研究者である産総研は、絶縁層にMgOを用いた強磁性トンネル接合が、巨大トンネル磁気抵抗効果を示すことを発見した(2004年3月2日プレス発表)。この結果、現在では巨大磁気抵抗素子に比べて10倍以上の抵抗値変化を室温で利用できるようになっている。

一方、米国コーネル大学は2003年に巨大磁気抵抗素子がマイクロ波の発振器になることを見出した。その後、米国標準局によりこの発振器の発振純度が非常に高いことが示され、また、その周波数が電気信号により高速でチューニングできることから周波数分散型の通信などへの応用が期待されている。しかし、巨大磁気抵抗素子の発振出力は非常に小さく初期の段階では数pW(nWのさらに1/1000)であった。最近では1nW程度の発振出力が得られているが実用化には程遠い状態にあった。そこで、抵抗変化の大きな強磁性トンネル接合によって高出力を得ることが期待されたが、これまでのトンネル接合は大きな電流を流すと壊れてしまうため、発振を実現することができなかった。

本共同研究グループでは低抵抗・高効率かつ強靭な強磁性トンネル接合を開発することにより、巨大磁気抵抗素子を高性能強磁性トンネル接合に置き換えることが可能と考え、2005年には、高性能強磁性トンネル接合が高周波の信号を復調するダイオードとして働くことを世界で初めて見出し英国Nature誌に発表した(2005年11月17日プレス発表)。また、さらにこの効果を用いてスピントロニクス素子の動作を精密に評価する方法を開発Nature Physicsに発表(2007年11月26日プレス発表)するなど次々と成果をあげている。

本研究は、総務省が戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)により実施している「スピン注入トルクを用いた超高速非線形素子の開発」(研究代表 大阪大学大学院基礎工学研究科 鈴木 義茂)の一環として行われた。

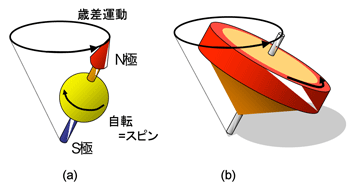

スピンと歳差運動

電子はマイナスの電気(電荷)を帯びているだけではなく常に自転しており、この自転をスピンと呼ぶ。自転することで電子は環状の電流を伴い、そのため外部に磁界を生じる。すなわち電子は磁石となっている。スピンの向きは変わるがその回転速度は変わらず、ひとつひとつの電子は永久磁石となっている(図1 (a))。実際の永久磁石の中では電子のスピンが一方向にそろっているために、全体がひとつの永久磁石となっている。

電子の自転はコマの回転と似ているが、実際に電子はコマが倒れる前に行う首振り運動(歳差運動) (図1 (b))と同様な歳差運動を行う。今回の研究では、この電子の歳差運動を電流により誘起している。

|

|

図1 (a) 電子はコマと同じように自転しておりこの回転をスピンという。電子は電気を帯びているために、自転により環状の電流が生じる。このことにより電子は磁石となっている。スピンはその向きを変えるがその回転の速度は永遠に変わらない。すなわちひとつひとつの電子は永久磁石となっている。コマが首振り運動をするのと同じように電子も歳差運動を行う。この性質を利用して今回発振器を作った。

(b) コマの回転(自転)と首振り(歳差)運動

|

強磁性トンネル接合とスピン注入

強磁性トンネル接合は図2に示すように3層からなる。一番右側の第1層は磁極フリー層(CoFeB)、第2層は絶縁性のトンネル障壁層(MgO)、一番左の第3層は磁極固定層(CoFeB)とよばれる。本研究では、このトンネル磁気抵抗素子を70nm×160nm程度の断面を持つ柱状に加工した。右側の第一層は厚さ1.5nmのCoFeB強磁性体(永久磁石)であり、その磁極の向きが回転できることから磁極フリー層とよばれる。一方、左側の第三層は厚さ3 nmのCoFeBで、この層では磁極の向きが固定されているため磁極固定層とよばれる。この強磁性トンネル接合素子ではこれらの二つの磁極層の磁極の向きを平行に揃えると電気抵抗が小さくなり、逆向きにすると電気抵抗が大きくなる。この効果が磁気抵抗効果とよばれるものである。

この素子に電流を流すと、同時に電子の持つ「スピン」も流れ、磁極フリー層にスピンが注入され、もともとあったスピンの間に回転力が発生する。この回転力を「スピン注入トルク」とよんでいる。今回、この回転力により磁極フリー層内部のスピンの歳差運動を促すことに成功した。

|

|

図2 今回開発した素子の模式図

絶縁体であるMgOを二つの超小型の永久磁石で挟んだ構造をしている。磁石の直径は100nm程度であり、ウィルスと同程度の大きさ。ここに電流を流すと薄い方の永久磁石の中にあるスピンが歳差運動をする。この歳差運動により素子の電気抵抗が周期的に変化するために素子には高周波の電流が流れる。

|

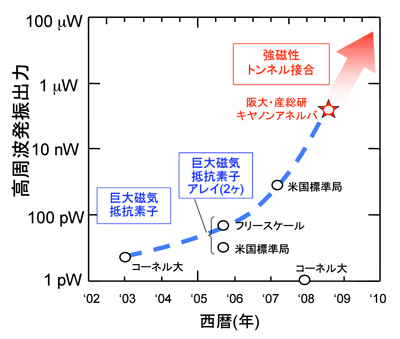

スピン注入発振器の出力

磁極フリー層でスピンが歳差運動すると二つの強磁性層の磁極の相対的な角度が高速で振動することとなり、それに伴って強磁性トンネル接合の電気抵抗も高速で振動する。この結果、素子には高周波電流が流れる。これが、スピン注入により高周波発振を得る原理である。磁気抵抗効果の大きな材料を使えば、磁極の角度の変化によって素子に流れる電流の変化が大きくなり、すなわち大きな出力が得られる。初期の実験は金属接合である巨大磁気抵抗素子を用いて行われたために発振出力は数~数100pWと大変小さかった。その後、素子をアレイ状に作ることにより大きな発振出力を得ることが試みられているがそれでも1nW程度の発振出力しか得られていなかった。強磁性トンネル接合を利用すれば大きな出力が得られると考えられたが、発振を誘起するためには大きな電流を流す必要があり、これまでの素子ではすぐに壊れてしまった。

本研究チームでは低抵抗でしかも大きな磁気抵抗効果を示す高性能強磁性トンネル接合素子を開発し、強磁性トンネル接合での高出力発振に世界で初めて成功した。この素子の電流に対する耐性を向上させた結果、これまでの巨大磁気抵抗素子の100倍以上(0.1 μW以上)という大きな出力を得ることに成功した。

|

|

図3 スピントロニクス素子の発振出力の年次推移

|

発振器としての実用化のためには10μW以上の出力が必要であり、今後、素子効率を上げることにより単独の素子の発振出力の向上を目指すとともに、発振スペクトルの純化を行う。さらに、強磁性トンネル接合アレイの作製により実用になる発振出力を得ることが原理的に可能であることを実証したい。

総務省のプロジェクトではさらに、周波数変換、高周波増幅などの新機能の実証を狙う。