独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)エレクトロニクス研究部門【研究部門長 和田 敏美】スピントロニクスグループ 湯浅 新治 研究グループ長と久保田 均 主任研究員は、国立大学法人 大阪大学基礎工学研究科 鈴木 義茂 教授と共同でキヤノンアネルバ株式会社の協力のもと、次世代の不揮発性メモリであるスピンRAMのスピン注入トルクの直接測定方法を確立した。

ギガビット級のスピンRAMとよばれる次世代磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)を実現するためには、情報の書き込みにスピン注入磁化反転を実用化する必要があり、その開発競争が激化している。スピン注入磁化反転は、スピン偏極電流が作るスピン注入トルクが磁性体の磁化に回転力を与え、磁化反転(記録層の磁石の向きの反転、つまり書き込み)が誘起される現象である。

これまでスピン注入トルクの大きさを直接測定する手法がなかったため、最適な材料を開発する手がかりがなかった。今回、スピンRAMを実際に動作させるときと同じ電圧をかけた状態におけるスピン注入トルクの大きさを測定する方法を世界で初めて確立した。この評価手法の出現により、スピンRAMの研究開発が大幅に加速化されると期待される。

本研究成果は、2007年11月25日18時(英国時間)に、英国科学誌Nature Physics電子版に掲載される。

|

|

スピントルクの測定概念の模式図 |

省資源、省エネルギーの観点から電子機器の小型化低消費電力化の社会的要請が強まっている。現在パーソナルコンピューター、携帯電話等に使われている半導体メモリ(DRAM)は動作中常時レフレッシュが必要な揮発性のメモリ素子である。省エネルギーのためには不揮発化が強く求められている。磁気抵抗素子をベースとするMRAM は不揮発、高速、高書き換え耐性等の特徴を有するため、これまでの半導体メモリを凌駕(りょうが)するユニバーサルメモリとして開発が進められている。

2007年ノーベル物理学賞を受賞したスピントロニクス研究分野の代表的な応用例がMRAMとハードディスクドライブである。この分野は1988年、ドイツのP.GruenbergとフランスのA.Fert両博士による研究の後、急速に進展しており、基礎研究の成果が次々と製品に応用され、研究開発が非常に活発である。

1995年に東北大学の宮崎教授らのグループが開発した強磁性トンネル接合は、近年のスピントロニクスの基礎となる重要な要素技術である。2006年にこの強磁性トンネル接合を用いたMRAMが米国企業により実用化された。しかしMRAMの容量は100メガビット程度が限界であり、大きな応用が見込まれるギガビット級の大容量化のためには、情報の読み出しと書き込みの両面で、ブレークスルーが必要とされていた。

読み出しの問題は、産総研が2004年に絶縁層にMgOを用いた巨大トンネル磁気抵抗効果を示す強磁性トンネル接合を開発したことにより解決された(2004年3月2日、同年9月7日プレス発表)。現在、書き込みの問題が課題として残されている。その解決手段として期待されているのが、スピンRAMとよばれるスピン注入磁化反転書き込み型MRAMである。スピンRAMはスピン注入トルクにより磁化反転を行うもので、現行のMRAM方式(磁界により磁化反転を行う)で問題であった大容量化による消費電力の急増という問題が原理的に存在しない。

しかし、現在のスピン注入磁化反転に必要な電流はまだ大きすぎる。それを低減することのできる大きなスピン注入トルクを発生する新材料の開発が必要である。ところが、これまでは、スピン注入トルクの測定手段がなかったため、材料開発に当たって手がかりがなかった。

本研究チームは2005年にスピン注入トルクを直流電圧に変換するスピントルクダイオード効果という現象を世界で始めて報告した(2005年11月17日プレス発表)。今回、この効果を利用してスピン注入トルクを定量的に評価する方法を世界に先駆けて構築した。

本成果は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構が、ナノテクノロジープログラムの一環として実施しているプロジェクト研究「スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト」の研究成果である。

スピン注入磁化反転

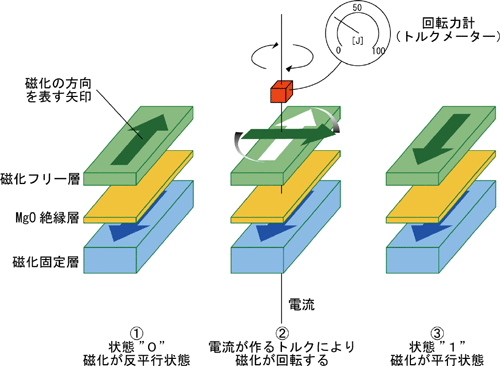

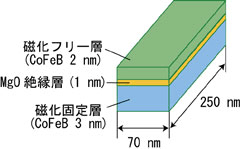

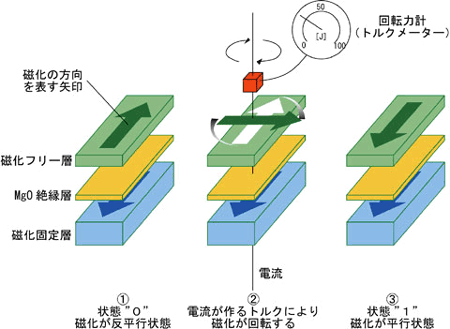

トンネル磁気抵抗素子は3層からなる。第1層は磁化フリー層(CoFeB)の電極、第2層は絶縁層(MgO)のトンネル障壁、第3層は磁化固定層(CoFeB)の電極である。このトンネル磁気抵抗素子を70nm×250nm程度の断面を持つピラー状(柱状)に加工した(図1)。上部層は厚さ2nmのCoFeB強磁性体(磁石)であり、その磁化(磁極の向き)が回転可能であることから磁化フリー層とよばれる。一方、下部層は厚さ3 nmのCoFeBで、磁化の向きが固定されているので磁化固定層とよばれる。磁気抵抗素子とはこの二つの強磁性体の磁化の向きを揃えると電気抵抗が小さくなり、逆向きにすると電気抵抗が大きくなる素子である。磁化の向きによる抵抗の大小を“0”、“1”に対応させることで情報を書き込み、保持させることができる。

この素子に電流を流すと、同時に電子の持つ「スピン」も流れ、磁化フリー層に注入されたスピンと磁化の間に回転力が発生する。この回転力を「スピン注入トルク」とよんでいる。この回転力を利用したものが「スピン注入磁化反転」である。これまで、強磁性体の磁化方向は磁界によりのみ制御できると考えられていた。1996年、Slonczewski(アメリカIBM)よりスピン注入トルクの理論的な予測がなされ、その後、実験的に確認された。これは電流により磁化方向を制御する方法を実現したものであり、その後本現象に関する研究が基礎と応用の両面から進展している。

図2にスピン注入トルクの測定の模式図を示す。図中(1)は強磁性トンネル接合の磁化フリー層と磁化固定層の磁化が反平行にそろっている場合で、(2)は平行にそろっている場合を示している。これら2つの状態は安定な状態であり、それぞれメモリの状態”0”および”1”に対応する。この素子に電流を流すと(3)に示すようにスピン注入トルクにより磁化フリー層の磁化が回転する。スピン注入トルクが大きいほど、この回転角度は大きくなり、回転角度が90度を超えると磁化反転(情報の書き換え)が生じる。

図1 強磁性トンネル接合の模式図 |

|

図2 スピントルクの測定の模式図

|

スピン注入トルクの直接観察

2005年に産総研の同グループは絶縁層にMgOを用いたトンネル接合にマイクロ波を与えると“スピン注入磁気共鳴”が発現し、その結果、検波・整流作用が得られること(スピントルクダイオード効果)を発見した(2005年11月17日プレス発表)。今回の成果は、このスピントルクダイオード効果によりスピン注入トルクの大きさを測定する手法を確立したものである。

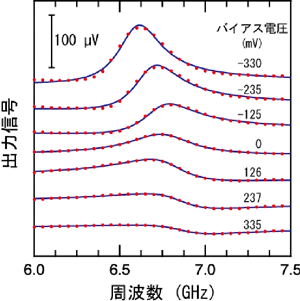

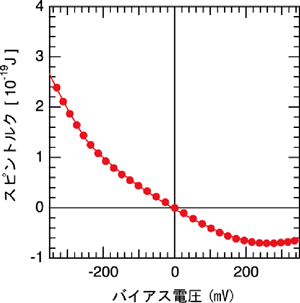

本研究により、スピン注入トルクが素子に与える直流電圧にどのように依存して変化するかを初めて明らかにすることができた。図3はスピントルクダイオードスペクトルの測定例を、図4は解析の結果得られたスピン注入トルクの電圧依存性を示したものである。図4では直流電圧が0mV付近ではこれまでの直感的な予想と一致して、直線的な振る舞いを示すことが確認される。しかし、-200mV以下および+200mV以上の場合は直線から外れてこれまでの単純な予想と異なる振る舞いを示すことが確認された。

図3 スピントルクダイオードスペクトル |

|

図4 スピントルクの電圧依存性

|

スピン注入トルクの大きさが測定できるようになったことにより、その電圧依存性などから物理的なメカニズムの詳細が解明され、高効率でスピン注入トルクを発生する新材料開発の手がかりを得ることができる。

スピン注入トルクの直接的評価方法を確立したことにより、本技術を用いてスピンRAMの効率的駆動法への指針が得られると期待できる。スピントルクの測定を行い、材料および積層構造とスピントルクの関係を明らかにする。また、スピン注入トルクの物理的なメカニズムの理解が進むことにより、新しいスピンデバイスの創成につながることが期待される。