JST(理事長:沖村憲樹)と独立行政法人産業技術総合研究所(産総研、理事長:吉川弘之)の研究チームは、スピン注入磁気共鳴を利用した新型ダイオード「スピントルクダイオード」を開発した。

現在、電気信号の検波・整流作用を得るには半導体ダイオードが用いられている。しかし、半導体は抵抗値が高いため、小型化していくにつれてマイクロ波配線との抵抗値の整合が取れなくなりエネルギーの伝達効率が悪くなるという問題があった。

研究チームは、金属と絶縁体からなるトンネル磁気抵抗素子に特定の周波数のマイクロ波を与えると“スピン注入磁気共鳴”という新現象が発現し、その結果、半導体と同様な検波・整流作用が得られることを世界で初めて見出した。今回の成果に基づくスピントルクダイオード素子は、ギガヘルツのマイクロ波領域で周波数選択的に高効率なダイオード効果を示し、また、超小型で低抵抗かつ低コストであるため原理的には半導体ダイオードを凌駕する可能性がある。

本成果はJST戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CRESTタイプ)「電子・光子等の機能制御」研究領域(研究総括:菅野卓雄 学校法人東洋大学 理事長)の研究テーマ「固体中へのスピン注入による新機能創製」の研究代表者・鈴木義茂(大阪大学大学院基礎工学研究科(阪大基礎工) 教授/産総研エレクトロニクス研究部門 客員研究員)、産総研エレクトロニクス研究部門(部門長:和田敏美)、阪大基礎工(研究科長:西田正吾)およびキヤノンアネルバ(株)らの共同研究によるもので、平成17年11月17日付の英国科学誌「Nature」に発表される。

近年、「スピントロニクス」が新しいエレクトロニクスの流れとして注目されている。電子は電気的特性である「電荷」と磁気的特性である「スピン」を同時に兼ね備えている。しかし、これまでのエレクトロニクスではこれらの特性はそれぞれ半導体工学と磁気工学において別々に利用されてきた。スピントロニクスはこれらの二つの特性を同時に利用することにより、新しい機能やこれまでにない特性を得ることを目的としている。スピントロニクスの歴史は1988年の巨大磁気抵抗効果(GMR効果)の発見に遡ることが出来る。その後、この効果が磁気ハードディスク(HDD)の読み出しヘッドの原理として用いられ、HDDの高密度化を促したことは良く知られている。1995年には東北大の宮崎教授等によって室温で大きな磁気抵抗効果を示すトンネル磁気抵抗素子が開発され、今日の不揮発性磁気メモリ(MRAM、Magnetoresistive Random Access Memory)の開発へとつながっている。また、1998年にはGMR素子に電流を注入することにより磁気書き込みが可能であることが示され、超Gbit MRAMの実現が期待されるようになった。その一方で、2000年には米国コーネル大学のグループによりGMR素子がマイクロ波の発振素子になることが見出され、スピントロニクスの新しい分野への展開が期待されていた。本成果はGMR素子およびTMR素子がマイクロ波の検波素子となることを世界で初めて示したものであり、スピントロニクスの高周波応用にはずみをつけることになると期待される。

現在、電気信号の検波・整流作用を得るには半導体ダイオードが用いられている。しかし、半導体は抵抗値が高いため、小型化していくにつれてマイクロ波配線との抵抗値の整合が取れなくなりエネルギーの伝達効率が悪くなるという問題があった。

研究チームは、金属と絶縁体からなるトンネル磁気抵抗素子に特定の周波数のマイクロ波を与えると“スピン注入磁気共鳴”という新現象が発現し、その結果、半導体と同様な検波・整流作用が得られることを世界で初めて見出した。今回の成果に基づくスピントルクダイオード素子は、ギガヘルツのマイクロ波領域で周波数選択的に高効率なダイオード効果を示し、また、超小型で低抵抗かつ低コストであるため原理的には半導体ダイオードを凌駕する可能性がある。

(1)スピン注入磁気共鳴の発見

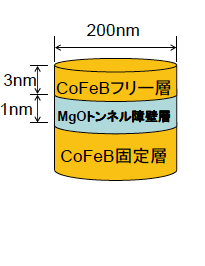

CoFeB電極/MgOトンネル障壁/CoFeB電極からなるトンネル磁気抵抗素子を100nm×200nm程度の断面を持つピラー状(柱状)に加工した[図1(A)]。上部のCoFeB電極は磁石でありその磁極の向きが回転可能であることからフリー層と呼ばれる。一方、下部のCoFeB層の磁極の向きは固定されているので固定層と呼ばれる。磁気抵抗素子とはこの二つの電極の磁極の向きを揃えると電気抵抗が小さくなり、逆向きにすると電気抵抗が大きくなる素子である。この効果はMRAMの磁気記録を電気的に読み出すために使われている。

(A)ナノピラーの鳥瞰図

|

(B)ナノビラーを上から見た図

|

|

図1 スピントルクダイオードの構造図

|

ところでCoFeB電極は磁石となっているが、この物質が磁石となっているのはこの中に有る小さな磁石、即ち電子のスピンの磁極の向きが揃っているためである(スピンの向きが乱れると磁極が互いに打ち消しあうので全体としては磁石としての性質を示さなくなる)。この素子に上から下、あるいは下から上に向かって電流を流す。電流は電子の流れだが、電子は磁石であるため、フリー層から固定層へ、あるいは、固定層からフリー層へと磁石が流れ込むことになる。このことを「スピン注入」と呼ぶ。電子の磁極の向きはCoFeBのような磁石から外に出ると直ぐに乱れるので、この現象は日常生活では見られない。ナノの世界(1nmは1mmの百万分の一)に特有の現象である。フリー層に電子の磁石が流れ込むと、もともとあった電子との間に力が発生する。この力を「トルク」と呼んでいる。この力によりフリー層の磁極の向きが変わる。これが「スピン注入磁化反転」である。このことを使うと、少ない電力で磁気書き込みが出来るので、次世代のMRAMへの応用が期待されている。

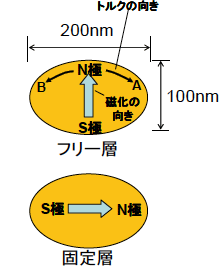

さて、この素子に交流電流(電流の向きが時間と共に交互に変わる電流)を流すと、フリー層から固定層に向かって電流が流れる場合には、図中Aの方向のトルクが生じフリー層と固定層の磁化は平行になろうとする。一方、固定層からフリー層に向かって電流を流すと図中Bの方向のトルクが生じフリー層と固定層の磁極の向きは反平行になろうとする。

ところで、方位磁石の針は北極を指すが、北極を向いて止まるまでの間、しばらく北極の方向の周りで振動する。同様にフリー層の磁極の向きも固有の周期で振動する性質を持っている。この振動数は普通、携帯電話などの通信に用いられているマイクロ波帯の周波数となる。そこで、フリー層にマイクロ波の周波数で交互にその方向の変わる交流電流を流した。すると、その周波数がフリー層の固有の周波数と一致したときに磁極の向きが大きな振動を始めることを発見した。これは一種の共鳴現象なので、「スピン注入磁気共鳴」と名づけた。

(2)スピントルクダイオード効果の発見

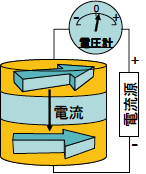

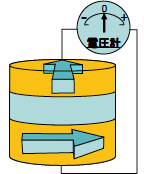

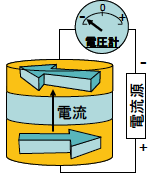

スピン注入磁気共鳴が生じている場合の瞬間的な磁極の向きと電流の向きの関係を図2に示した。電流が上から下に流れている場合は、磁極の向きが揃って電気抵抗が小さい。従って素子の両端に大きな電圧が現われることなく電流が流れている。一方、電流が下から上に流れる瞬間は素子の磁極は逆を向くため電気抵抗が大きくなる。従って、電流を流すために大きな電圧が素子両端にかかることになる。以上のようにして、素子両端の電圧の時間的平均を見るとマイナスの電圧が発生することを発見した。これが、「スピントルクダイオード効果」である。この効果を使うと、マイクロ波から直流電圧を得ることが出来る。即ち、整流および検波を示す。図3に実際に測定された直流電圧の加えた交流電流の周波数に対する依存性を示す。特定の周波数においてのみ共鳴が起こり大きな電圧が発生していることが分かる。この素子は周波数選択的に検波作用を示すので、雑音に強い検波素子となることが期待される。

(A)上から下に電流を流すと磁化が平行になり抵抗が小さくなる。

その結果出力電圧は正で小さい。

|

(B)電流が流れないとき、磁化は垂直方向を向く。

|

(C)下から上に電流を流すと磁化が反平行になり抵抗が大きくなる。

その結果出力電圧は負で大きい。

|

|

図2 スピントルクダイオード効果の原理図

|

|

|

|

図3 スピントルクダイオード効果の例

共鳴条件を満たす周波数の交流電流を印可すると直流電圧が発生する。 |

(3)半導体ダイオードとの比較

本素子の出力は磁気抵抗効果が大きいほど、スピン注入磁化反転に必要な電圧が小さいほど大きくなる。MgO(酸化マグネシウム)をトンネル障壁層に用いると大きな磁気抵抗効果が得られることは、産総研やIBM、キヤノンアネルバにより既に発見されており、この素子を使うと大きな出力が得られる。一方、通常の半導体ダイオードの出力は温度で決まってしまう。そこで、スピン注入磁化反転に必要な電圧を室温における熱エネルギーに対応、25mVより下げればスピントルクダイオードの出力は半導体ダイオードを超える可能性がある。現時点では、スピン注入磁化反転に必要な電圧が1000mV程度なので、その出力は半導体ダイオードに比べて劣っている。しかし、今後、スピン注入の技術が進歩すると本素子が半導体を凌駕する可能性が十分にある。さらに、小型化や製造コストの面でもスピントルクダイオードは優れている。

スピン注入磁化反転に必要な臨界電圧を下げることにより高効率化を目指す。また、発振素子の開発も進めることにより、スピントロニクスのマイクロ波応用を拡げて行く。