2020年3月13日掲載

取材・文 中川 隆夫、ブルーバックス編集部

明治以降のニッポンを支えた工業遺産

これまで何度も探検隊が訪れているつくば市の産業技術総合研究所の一角に、明治以降の工業技術の発展を担ってきた“遺産”が眠っている施設があると聞いて、訪ねてみた。

過去100年の歴史を伝える“遺産”とは、いったいどのようなものなのか?

その施設はふだん、ひっそりとしていて人っ子一人いないのだという。目の前に立ってみると、他の研究棟と変わらない煉瓦色の落ち着いた外観だが、常時公開している「地質標本館」のような標識もない。

出迎えてくれた、科学コミュニケーショングループの河村幸男さんに鍵を開けてもらって中に入った。天窓から入る陽射しが、強いコントラストとなってたくさんの工業機械たちを照らしている。

「建築当初は、公開を考えていたようです。大きな展示物が多いので、天井はかなり高くなっています。

ここには、約50種類の産業遺産が集められています。なかには、かつて各地に点在していた前身の研究所がつくばに引っ越してくるときに一部欠損したような機械もあり、完全な資料が残っているわけではありません。

そういう事情もあって、常設の展示ではなく、年に数回の特別見学会のかたちでみなさんにご覧いただいています」(河村さん)

1970年代の電気自動車プロジェクト

まず、目につくのは2台の車だ。

なぜ国の研究所に車が? と疑問に思っていると、河村さんがすかさず、「電気自動車の試作車です」と説明してくれる。

「1971年から76年まで、当時の通産省工業技術研究院(産総研の前身の一つ)が主導して、自動車メーカー、電池メーカー、電気メーカーが参加した一大プロジェクトが遂行されました」

河村さん

河村さん

1960年代に入り、車の排気ガスが都市環境の悪化を招き、排ガス規制が始まった。アメリカでは70年に「マスキー法」という排ガス規制が強化され、日本もそれに倣って、さらなる規制強化がされる、という時代だった。

そこで、官民を挙げて、排気ガスが出ない電気自動車を開発しようという気運が高まった。6年間の総予算が57億円(現在の貨幣価値に換算して170億円超)というから、じつに巨大なプロジェクトだったのだ。

参加した自動車メーカーは、トヨタ、日産、ダイハツ、東洋工業(マツダ)、三菱。これに日立や松下、東芝などの電機メーカーも加わり、バッテリーや駆動機関、制動装置などの基礎研究がおこなわれ、試験車両がつくられた。

展示されているのは、そのうちの2台だ。

1975年製作という電気自動車は、色あせもなくなかなかモダンなデザインだ。

「EV-2H」と書かれたオレンジ色の小型車は、トヨタが車体製造を担った。

「電気自動車は当時から、バッテリー性能が弱点でした。この車では、空気-亜鉛電池と、高出力鉛電池の2種類のハイブリッド電池を用いて、電力を効率よく使う設計を志向したようです」(河村さん)

455kmの走行距離を誇ったが…

当時の報道資料によれば、1回の充電による走行距離は455km。現代でも十分に通用する数字だ。ただし、時速40kmほどでテストコースを走る“安定走行”で出したもので、単純に現在の電気自動車と比較することはできないという。

バッテリーがとにかく重いために、ボディの軽量化も設計の重要な要素となった。

「EV-2Hは二次実験車で、薄い鋼板を使ったモノコック構造を採用して1240kgに抑えていますが、一次実験車の『EV-2A』では、ボディ上部をバードケージ式の細い骨組みにFRP(繊維強化プラスチック)を貼りつける方式を採用しています。いかに車体重量を軽減しようと苦労していたかがわかります」(河村さん)

ドアを開けて内部を覗いてみると、足元にはアクセルとブレーキペダルしかない。ちょうど現代のAT車のような構造だ。

5人乗りで、室内はいまの軽自動車のようだ。

メーターを見ると、ガソリンの代わりに電池の残量が示してある。走行距離は2万kmを超えていた。

ボンネットの下には大きなバッテリーが6個。さらに車体の下にも13個の電池がずらりと並ぶ。まさに「走るバッテリー車体」だ。走行距離を伸ばすことと、バッテリー自重の戦いだったようすがこれを見てよくわかる。

乗車経験のある人がいた!

EV-2Hの隣に置かれたトラックは、さらにモダンなデザインをした「EV-3P」。東洋工業の製造だ。

車体の前面がフロントガラスの上まできれいなカーブを描いて、近未来感を憶える。現在の軽トラックほどの車体だが、荷物置き場が腰より高い位置にあって、狭く見える。車体重量1200kgに対して、搭載荷物は300kgまでだったという。

「牛乳や新聞などの小口配達を想定して開発されたもので、荷台の下にバッテリーや制御用機器などが詰まったキャリアがあります。もうサビついて動きませんが、当時の映像を見ると、キャリアごと横に引き出す方式だったようです」(河村さん)

じつはこのEV-3Pに、実際に乗ったことがある人がいるのだという。さっそく話を聞いてみた。

今も産総研に勤める助川友之さんは1978年ごろ、運搬トラックとして研究所内を一週間ほど走った経験がある。

助川さん

助川さん

往時の機械技術研究所・東村山分室

往時の機械技術研究所・東村山分室

「(産総研の前身の一つである)機械技術研究所が1979年に東京からつくばに移転することになり、東村山分室にあった荷物の仕分け作業をしていました。広い敷地内をリヤカーで機械や計測器を運んでいる我々若手の姿を見て、当時の電気自動車の研究者が『これ動くから使ってみなよ』と言ってくれたのです」

乗り心地はいかがでしたか?

「走りはスムーズでした。当時、AT車はほとんどなくて、私も初めて。アクセルを踏んで走り、ブレーキを踏んで止まる。まるで遊園地で子どもが運転する遊具みたいに操作は簡単で、振動もなく快適でしたよ」

一晩充電しても2時間しか走れない

ただし、気前よく使わせてくれた研究者から、クギを刺されていたことがある。

「『動くとは言っても、研究を終えた車体だから、一晩充電しても2時間ぐらいしか走らないよ』と(苦笑)。朝、充電したトラックを借りて1時間ぐらい走らせると、いつ電池が切れるかと不安になって、すぐに返しに行ったものです(笑)」(助川さん)

十分に未来を感じさせる車だったが、充電システムの構築と、普及にいたるほどの補助制度などが整備されることはなく、プロジェクトは閉じられた。

当時の研究を追った記録フィルムが残っている。

これを見ると、公道を使った試験走行も実施している。交通量の多い都内でも、ガソリン車の流れに入って違和感なく走行できていたことがよくわかる。

ただし、現代のように家庭の電源で簡単に充電することはできず、巨大な充電装置を必要とした。助川さんの証言にも「一晩」とあったように、完全充電まで8時間を要した。

つまり、近距離走行の一定区間でしか使えないものだったのだ。実際に、当時の電気自動車で実用化されたものは、牛乳配達や電力会社のサービスカーなど、ごく一部に限られていた。インフラ整備のハードルの高さと、ガソリン車の3倍もした価格が、普及のネックとなったという。

黎明期の国産コンピュータたち

1970年代といえば、コンピュータ産業の基礎が築かれた時代でもある。

1961年にアメリカの巨人「IBM」が日本に上陸。以降の10年間は政府による保護政策がとられたこともあり、国内メーカーが発展し、「電子計算機」市場が誕生した。やがて、車と同様に自由化が始まる。

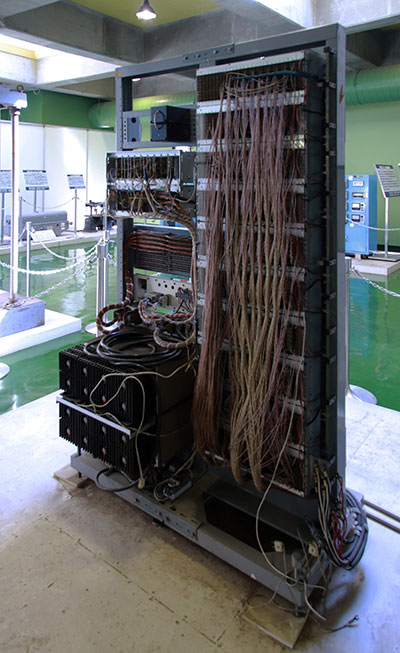

「高度並列演算装置」は、71年に開発された大型コンピュータだ。

目的は、画像処理を高速におこなうこと。当時、画像をコンピュータで処理するには途方もない時間がかかっていた。

そこで、同一の演算回路を16×16の特徴的なセル配置にし、電流型集積回路を採用するなど画期的な技術を導入した「高度並列演算装置」がつくられた。

この装置の登場は、その後の画像処理や並列処理の技術開発に大きな影響を与えたという。高さは183cmもあり、背部を覗くと、束ねた髪のように配線がみっちりと詰まっている。

背部には大量の配線が!

背部には大量の配線が!

もう一つ、コンピュータ関連の機械を紹介しよう。

こちらは、やはり産総研の前身である電子技術総合研究所で1977年に開発された「磁気バブル・データベースマシン」だ。

「磁気バブルメモリ」という記憶装置を世界で初めて採用したデータベース処理専用の計算機で、1980年秋に日本で開催された「世界コンピュータ会議」では、当時の世界最高水準のデータベースマシンの試作機として高く評価されたという。

これら、見上げるほどの大きな計算機と同じ性能をもつコンピュータは今、どれだけ小さくなっているだろう?

──それを想像するだけでも楽しめる、貴重な“遺産”たちではないか。

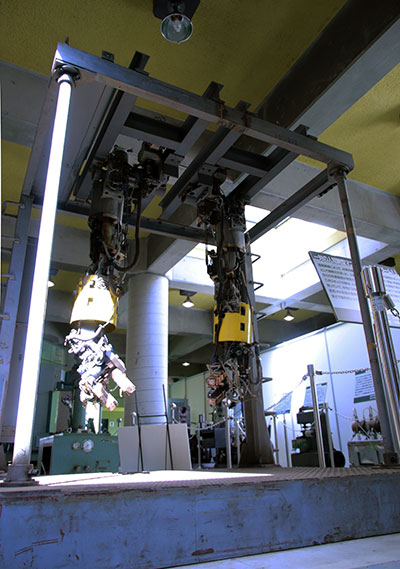

そして、彼らのすぐそばには、まるでロボットアニメの画面から飛び出してきたような巨大な「腕」が、何本もぶら下げられていた。

それこそが、AI型ロボットの先駆けとなった“遺物”なのだという。

自ら判断するロボット

電子計算機と同じように、1970年代に発達したのが、産業ロボットだ。

自動車などの生産において、ある一定の動きを繰り返しおこない、人の作業の代わりを担った産業ロボットは、高度経済成長期の発展を支える基盤となった。

その原点は、アメリカのエンゲルバーガ博士によって開発され、同博士の会社で1962年から使われていたものに遡(さかのぼ)る。そのエンゲルバーガ博士が67年に来日講演をしたことを契機に、産業ロボットの一大ブームが日本に巻き起こった。

早くも翌68年には、自動車部品の溶接に使うロボットが開発され、やがて人の手の動きを模したさまざまなロボットが考案されるようになっていく。

その一つ、「ETLロボットMk1」は、人工知能ロボットとして、1970年につくられた。

「残念ながら、手先のモノをもつ部分と、目にあたる視覚のセンサーなどは研究開発後、別の研究に転用されたのか、すでに失われてしまっています。

しかし、当時の実験を映したフィルムを見ると、カメラ(目に相当)を通してモノの形を認識し、それをロボット・アームが自動的に掴みにいくようすがわかります。掴む場所もロボット自身が判断し、掴んだ後に移動させる。そのレベルまで可能だったようです」(河村さん)

形の認識から移動先の位置まで、ロボットが自主的に判断する──まさに、人工知能型ロボットの先駆けだ。

腕の動かし方からわかる「設計思想」

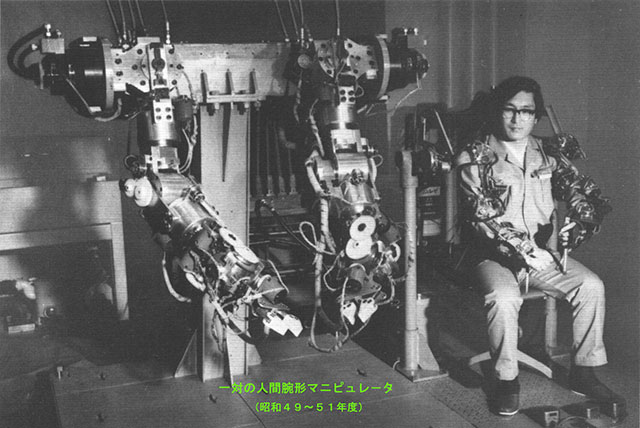

ETLロボットMk1の横に設置された「メラーム1」は、1973年に開発された、一対の腕型ロボットだ。人が入り込めない原子炉内や、深海、あるいは宇宙空間での活動を想定していたという。

このメラーム1を操作するようすを映した写真が残されている。隣に腰掛けた人が遠隔操作するかたちで、腕から先の動きをロボットが再現するしくみだった。

現存している目の前のロボットは、重い鉄の塊にしか見えない。しかし、原子炉内などの人には到達が困難な場所で活躍するというコンセプトは、実用化を明確に意識していた証拠に違いない。

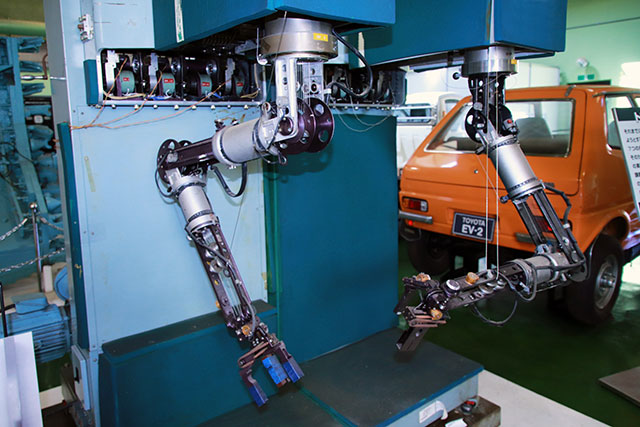

二本の腕を備えたロボットはもう一台あり、「トルク抑制マニピュレータ」とよばれている。「カーペンターロボット 」という別名もついていたようだ。

こちらも1973年の開発だが、「メラーム1」とはまったく異なる設計思想によってつくられたものだ。

何がどう、違うのか?

まずは「トルク抑制マニピュレータ」の外観を見てみよう。

「メラーム1」に比べてはるかに軽そうに見えるのは、開発の意図が異なるからだ。こちらは、重いものをもったり、人の入れない場所に投入されたりするのではなく、より精密な作業に従事することが目的とされた。

そのため、関節などを動かす制御をワイヤーでおこなう。それによってモーターなどの駆動系の数を減らし、腕自体も片腕5kgと軽く仕上がっている。

ロボットアームでは、どれだけ腕を多彩に動かせるかを「自由度」で表している。「メラーム1」と「トルク抑制マニピュレータ」はいずれも、同じ7つの自由度をもっている。両者ともに動きは多彩だが、その軽快さは対照的だ。

記録フィルムを見ると、実際にノコギリで板を切ったり、クギを打ったりする「トルク抑制マニピュレータ」の動きが記録されており、まさに大工(カーペンター)ロボットの名にふさわしい。その姿は、愛くるしささえ感じるほどだ。

これらは、人型ロボットとはまた違う、産業を下支えした技術の集積である。のちに産業ロボット輸出国世界一になる日本の、最初期の技術の一端を示す貴重な遺産と言えそうだ。

一大国策の余韻

日本の産業を担った技術の、さらに古い実例も保存されている。

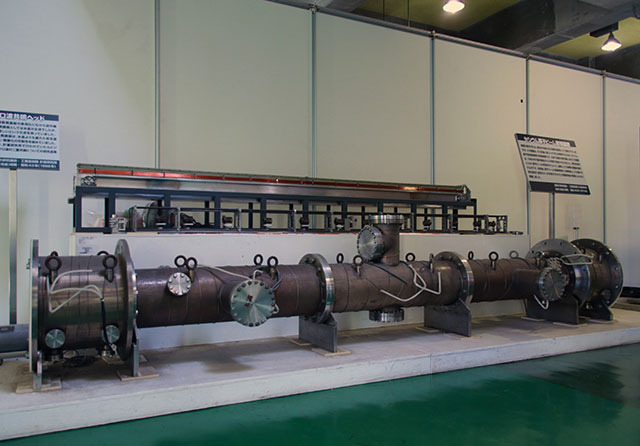

大正から昭和初期に遡る国家プロジェクトであった「アンモニア合成」にまつわる遺産群だ。

アンモニアといえば、化学肥料として農業に欠かせないものだが、硝酸アンモニウムは火薬や爆薬の材料として不可欠であるため、国を挙げての開発がおこなわれた。ヨーロッパに比べて圧倒的に遅れていた日本の技術は、本場ドイツから機械を輸入して8年後の1926年、東京工業試験所(産総研の前身の一つ)によって国産技術化されている。

アンモニア合成技術の要である触媒の研究や、高温・高圧に耐えるアンモニア合成管など、歴史の重みを感じるものばかりが眠っている。実際に重い機械も多く、2019年に国立科学博物館で開催された特別展の展示品候補になったが、運び出しの困難さゆえに断念した機械もあるという。

「肝油」を憶えていますか?

逆に、小さな遺産にも目を引くものがあった。

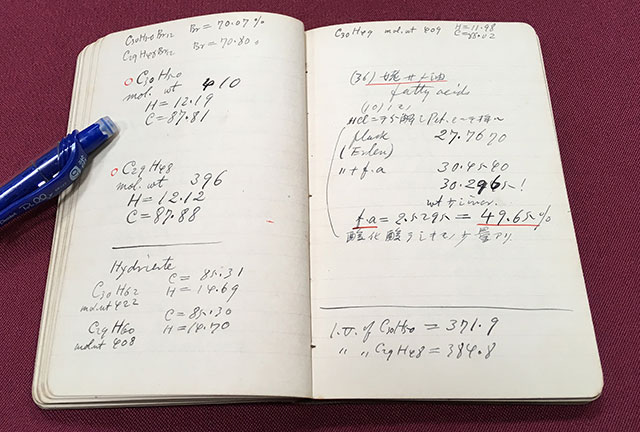

日本の油脂化学の生みの親と言われる辻本満丸博士の実験ノートや標本類だ。1900年に設立された農商務省工業試験所の研究員として、油脂研究に没頭した博士は、サメの肝油中に存在する「スクアレン」を発見したことで知られている。

辻本満丸博士

辻本満丸博士

50代以上の人なら、小学校の給食で出てきたビタミンAを補給する「肝油」を憶えている人もいるだろう。

これらの手帳や標本類は、2017年に「日本化学遺産」に認定された。几帳面に書き込まれたノートや、地道に集めた魚油などの標本が、100年を経た今も保存されている。

まだまだ魅力的な遺産が多々残っているが、ブルーバックス探検隊にとって見逃せないものを最後に2つご紹介しよう。

130年前のフランスから到来

1つめは、この連載でもかつて登場した「キログラム原器」にまつわる遺産だ。

キログラムの定義は2019年に物理定数に置き換えられたが、それ以前の130年間は、フランスにある国際度量衡局から配布された2つの「キログラム原器」が日本の1kgの基準となっていた。

1890年、フランスから日本に海上輸送されたとき、それを守っていたのが「原器輸送用容器」だ。船が沈んだとしても回収できるよう、気密性、耐水圧性に優れた釣り鐘型となっている。

なんとその現物が、今も保存されているのである。

キログラム原器が日本に輸送された際に格納されていた「原器輸送用容器」

キログラム原器が日本に輸送された際に格納されていた「原器輸送用容器」

ちなみに、 キログラム原器を保管していた計量研究所(これも産総研の前身の一つ)が、1980年につくばに移転した際には、原器を載せた車は東京からパトカーに先導された。単位の基準となるものがいかに大切にされてきたのかを教えてくれる遺産だ。

産業遺産が物語るもの

もう1つは、「セシウム原子ビーム実験装置」。1秒の定義に関わる実験装置だ。

秒の単位は、キログラムよりも半世紀早く、原子物理定数に置き換えられたが、その1秒を再現するための機械がこれだ。1967年に設計され、2年をかけてつくられた。

正確なセシウム133の遷移周波数を得るためのもので、キログラム原器関連のものと同様に、科学の基礎を守るための重要な遺産となっている。

これらはいずれも、次世代時間標準や単位の計測、あるいは化学の発展、人工知能の研究……など、連綿とつづく基礎研究の一コマを飾ったモノたちだ。

冒頭で紹介した電気自動車を振り返ってみよう。

無公害の切り札として10年後には20万台が快走しているだろう……、試験走行当時、こんな見出しをつけた新聞もあったのだが、電気自動車の時代はいまだ到来していない。しかし、だからといって大金を投じたプロジェクトは失敗だったとするのは短絡的だ。

電気自動車のプロジェクトから派生した技術は、車の電子化や、充電池の発展など多岐にわたる。あるいは、今から見るとオモチャのようなロボットの両腕であっても、そこから生まれた技術は確実に継承されている。

モノとして残るこれら産業遺産を見ながら思うのは、その奥に携わった技術者が数多くいるということ。形に残った遺産は、そんな技術者たちの姿を思い起こさせてくれる。