2020年2月26日掲載

取材・文 水品 壽孝、ブルーバックス編集部

東北地方を中心に古くから食されてきたホヤ。独特の風味があり、好き嫌いがはっきりと分かれるものの、ホヤ好きの左党にとってはたまらない酒の肴だ。このホヤがじつはかなり高等な動物であることをご存じだろうか。しかも、ホヤを研究することが、ヒトの神経ができる仕組みの解明にもつながるという。

今回は、このホヤの秘密を探るべく、産業技術総合研究所(産総研)のバイオメディカル研究部門 脳機能調節因子研究グループの主任研究員、大塚幸雄さんを訪ねた。大塚さんは、学生時代を含めると30年近くホヤ一筋に研究を続けている、ホヤ研究のスペシャリストだ。

じつはホヤは泳ぎます

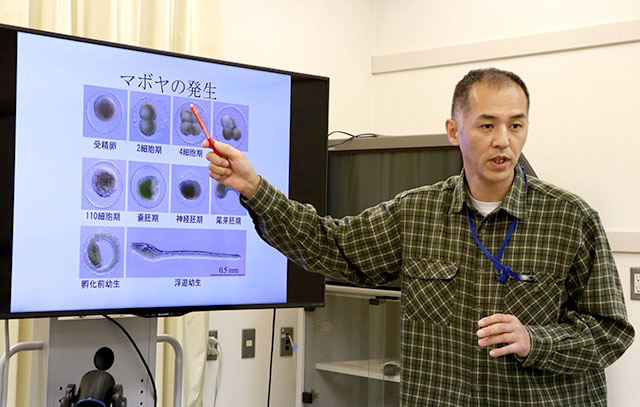

自ら作成したスライドを用意して、我々探検隊をにこやかに迎え入れてくれた大塚さん。その大塚さんに、いきなり疑問をぶつけてみた。ホヤが動物って、本当ですか?

「はい、本当です。お店で売られているホヤを見ると、根っこみたいなものがあるし、『ホヤ貝』と表記されていることもあるので、『植物なんだか、動物なんだかよくわからない』というのが、一般的なイメージだと思いますが、ホヤはれっきとした動物です。小さいうちは泳ぐこともできますよ」

えっ、ホヤが泳ぐ!

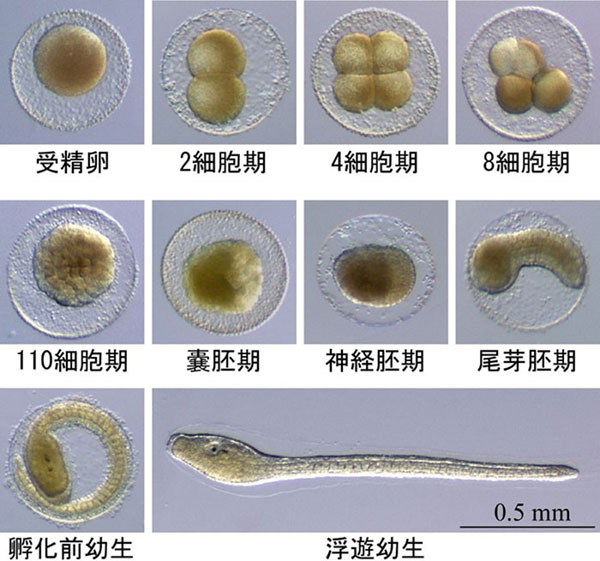

「ホヤの幼生はオタマジャクシのような形をしていて、海の中を泳いでいます。幼生は脊椎動物の特徴である脊椎は持っていませんが、脊椎のもとになる脊索(せきさく)という構造を持っています。この脊索を持つことがホヤの第一の特徴です。

信じられないかもしれませんが、ホヤは無脊椎動物のなかではもっとも進化している生物の一つであり、我々脊椎動物と非常に近い関係にある、かなり高等な動物なのです」

大塚さんによれば、世界の海には3000種類以上のホヤが生息しているという。そのなかで、日本でよく食べられているのはマボヤだ。

マボヤは単体で岩場などに付着しているが、オタマボヤやサルパなど、海中を浮遊しているホヤもいれば、通称「ウルトラマンボヤ」と呼ばれるホヤのように密集して付着しているホヤもいるそうだ。パンダの骸骨のように見え、ネットでもちょっと話題になった通称「ガイコツパンダホヤ」もホヤの仲間だ。

世界の海にはさまざまなホヤが生息している(photo by gettyimages)

世界の海にはさまざまなホヤが生息している(photo by gettyimages)

このように親になるとバラエティに富んだ姿に変態するホヤだが、幼生期はどれもオタマジャクシのような形をしていて、大きな違いはないという。そして、これらのホヤの仲間に共通しているのが、幼生期に脊索を有することだ。この脊索を持つ動物を原索動物と呼び、約5億年前に脊椎動物から分岐したと考えられている。意外にも、ヒトに非常に近い動物なのだ。

ただし、ホヤに脊索があるのは幼生のときだけで、成体になるとなくなってしまうという。幼生が岩場などに付着して変態し、ほとんど動かない状態になったのが、我々が鮮魚店などで目にする親のホヤだ。

ホヤは意外なほど脊椎動物に近い

ホヤは意外なほど脊椎動物に近い

「ホヤのもう一つの特徴は、この成体が持っている被嚢(ひのう)です。ホヤは、動物のなかで唯一、植物繊維のセルロースを作ることができ、これを被嚢と呼んでいます。ホヤの外側の殻のような部分ですね。ですから、ホヤは別名「被嚢類」とも呼ばれています。

セルロースには植物型と微生物型の2種類ありますが、ホヤの場合は微生物型。ホヤと共生していた菌から遺伝子を取り込み、セルロースを作れるようになったのです。じつは、このホヤのセルロースは高級スピーカーの材料として使われています」

脊索を持っていることとセルロースの被嚢を作れること。この二つがホヤの特徴であることはわかった。普段何気なく口にしてきたホヤだが、じつはなかなかスゴい生き物なわけだ。

ホヤがわかれば、ヒトもわかる

研究材料としてのホヤの重要性は国も認めており、ライフサイエンスの研究材料を整備することを目的にAMED(日本医療研究開発機構)が行っているナショナルバイオリソースプロジェクトでも、重要なバイオリソース(動物・植物・微生物等)の一つにカタユウレイボヤが選定されている。どうしてホヤは研究材料としてそこまでもてはやされているのだろうか。

「一つは構造が簡単だからです。ホヤの幼生とカエルの幼生であるオタマジャクシの体の構造は非常によく似ています。しかしながら、ホヤの幼生はオタマジャクシに比べて体の作りが単純です。約3000個の細胞から成り、そのうち神経細胞は約100個しかありません。また遺伝子の数も約1万6000個と、ヒトの半分しかないのです。

飛行機が空を飛ぶ理由を知りたかったら、飛行機自体を調べなくても、紙ヒコーキを調べればある程度わかりますよね。それと同じ理由で、ヒトに近いけれども、極めて簡単なつくりであるホヤを研究対象としているわけです」

なるほど、脊椎動物と同じような体の構造を持ちながら、その作りが極めて単純なホヤを調べることで、脊椎動物の発生の仕組みを明らかにしようというわけか。ただし、ホヤが研究材料として優れている点は、それだけではない。大塚さんが言葉を続ける。

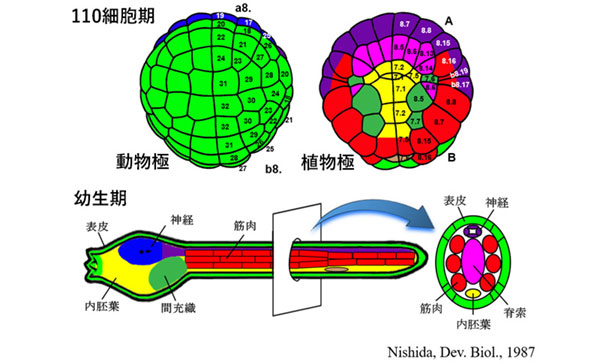

「ホヤの卵は7回分裂を繰り返すと、110個の細胞に分かれます。これを『110細胞期』と呼びますが、この110細胞になるまで、どの卵も同じように分裂していき、細胞の形も同じです。ですから、細胞一つ一つをずっと追跡することができます。さらに、110細胞期のほとんどの細胞が、将来、幼生のどの細胞になるのかもわかっています」

マボヤの細胞分裂の様子

マボヤの細胞分裂の様子

下の図(マボヤの細胞系譜)に注目して欲しい。この図は110細胞期の一つ一つの細胞が成長して何になるのかを組織ごとに色分けしたもので、緑で示した細胞は表皮、青と紫で示した細胞は神経、赤で示した細胞は筋肉になるということがわかっているそうだ。このように発生過程を通じて、一つ一つの細胞を追跡できるということが、研究材料としてのホヤの魅力であり、特徴だという。

マボヤの細胞系譜

マボヤの細胞系譜

感覚神経の発生をダイレクトに調べる

このホヤの特徴を利用し、ホヤの感覚神経ができる仕組みを解き明かそうというのが、大塚さんが取り組んでいる研究だ。

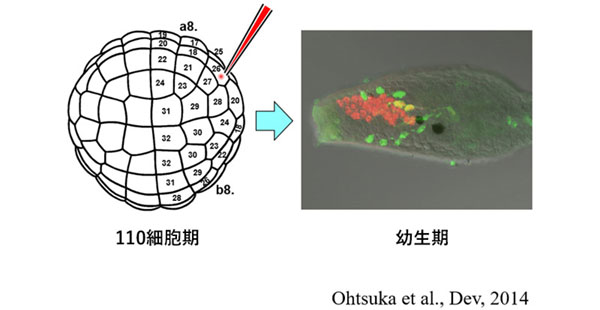

「2010年当時、どの細胞が感覚神経になるのか正確にはわかっていませんでした。そこで、『おそらくこの細胞が感覚神経になるのだろう』と目星を付けた、「a8.26」という110細胞期の細胞を赤い色素で染めて、成長させました。」

大塚さんが研究に使用しているのはマボヤ。そのマボヤの胚の細胞には、一つ一つ名前が付いており、その名前をみると、その細胞がどの時期の、どの場所にある細胞なのかということがわかるようになっている。

「a8.26」という細胞ならば、a=動物半球前側(動物の胚は動物半球と植物半球とよばれる2つの領域に分かれている)にある、8=「7回分裂を繰り返した(受精卵が1なので7回分裂を繰り返すと8になる)」、26=「26番の場所」ということで、110細胞期の動物半球側の26番のところにある細胞ということがわかる。

「下の写真は、その胚が成長し、幼生になったときの頭部の写真です。緑に見えるところが感覚神経細胞、赤で見えるところは、赤の色素でラベリングした「a8.26」の細胞が分裂した結果です。このなかで2個だけ黄色くなっているところがあります。これはどういうことかというと、緑と赤が混じり合ったということです。つまり「a8.26」という細胞から2個の感覚神経ができてくるということがわかったわけです」

感覚神経の細胞系譜

感覚神経の細胞系譜

こうした地道な作業を繰り返した結果、ホヤの幼生の頭部にある10個の感覚神経が、110細胞期の6個の細胞から作られていることがわかった。

「写真の黒く見える部分は眼点です。実際にモノが見えるわけではなく、光を感じるセンサーとして働いています。そして、その眼点の周辺に、ヒトの脳にあたる中枢神経系があります。

眼点で光を感じたら中枢神経系が処理をして、運動神経に情報を飛ばし、光とは反対方向に進むようになっています。その理由は岩場に付着しなくてはいけないからです。岩場は光(太陽)と反対方向にあるはずなので、光とは反対方向に泳ごうとするわけです。

重力を感知する感覚神経もあります。ヒトで言えば耳にあたる部分ですね。重力を感じて、「こっちが下だ」ということを感知しているわけです。このようにホヤの幼生はかなり高等なことをやっている。見た目と違って、けっこうスゴい奴なんです(笑)」

ホヤは、脊椎動物、そして、ヒトの発生を研究するモデル動物にほかならない。この研究がさらに進み、その感覚神経を形成する仕組みが明らかになれば、先天的な神経疾患の治療や再生医療などの分野で、その知見はおおいに役立つことが期待される。

「ホヤをやってみないか」

大塚さんがホヤと出会ったのは、大学生のときだった。所属した研究室の担当教授から、「ホヤをやってみないか」と声を掛けられたのが、きっかけだったという。「研究室に入るまで、ホヤを見たことがなかった」という大塚さんだが、以来、四半世紀以上に渡ってホヤと付き合うことになる。

「大学では、発生ではなく、筋肉の研究をしていました。ホヤの筋肉は横紋筋に特有の縞模様はないけれど、収縮の仕組みは横紋筋と同じという、横紋筋と平滑筋を合わせたような特殊な筋肉なんです。そこに担当の先生が興味を持ち、ホヤを研究対象にすることを勧められ、ホヤの筋肉を構成するタンパク質を調べていました」

大学院を卒業後は、産総研の前身である工業技術院生命工学工業技術研究所に所属。神経のラボに配属されてからは、筋肉から発生にターゲットを移し、ホヤの研究を続けているが、大学時代、筋肉のタンパク質を調べるためにマウスで作ったモノクロナール抗体をいまも保存して、活用。細胞を染めるときに綿々と使い続けているという。

大塚さんは、毎年12月になると、研究に用いるマボヤを仕入れるため宮城県の女川に足を運ぶ。ホヤの産卵期は冬で、マボヤの場合、12月頃から産卵を始めるからだ。そのため、かつてはホヤを研究する人は、冬になると臨海実験所に詰めて研究をする人が多かったという。

特にホヤに受精させるシステムを確立し、ホヤの研究に大きく貢献した東北大学の沼宮内隆晴助教授が籍を置いた青森県の浅虫にある臨海実験所は「ホヤ研究の聖地」とされ、多くの研究者が集まったそうだ。

「ただし、僕は陸(おか)研究者なので、浅虫には行ったことがありません(笑)。研究のためフランスに行っていた時期はありますが、あとはほとんど関東近辺で研究しています」

研究室の水槽にはたくさんのホヤが飼育されていた

研究室の水槽にはたくさんのホヤが飼育されていた

実験できるかどうかはホヤの調子次第

大塚さんが、毎年仕入れるホヤは約200匹。いまは「3年子」と呼ばれる3年物のホヤを仕入れている。このホヤを一匹ずつ産卵させて受精させることで、実験はスタートする。

そのとき、産卵をコントロールするのは光と温度だ。ホヤは光の刺激によって、卵子と精子を出す。常時、明るい状態で保管しているホヤのなかから産卵させるホヤを取り出し、一つずつ容器の中に入れ、産卵装置にセット。夕方ぐらいに真っ暗な状態にし、朝3時から光を当たるようにすると、お昼ぐらいまでに卵を産み、精子を出すという。

「朝、研究所に来ると、まっさきに産卵装置に入っているホヤを見て、様子を確かめます。卵を産まない日は、実験ができません。だから、それでおしまいです。経験上、天気が悪い日はあまり産みがよくありませんね。元気な卵かどうかも、色や形を見れば大体わかります。やや黒っぽい色をしていたり、形がいびつな卵はダメ。受精しても使いものになりません」

産卵装置の中に入れられたマボヤの成体

産卵装置の中に入れられたマボヤの成体

ホヤは雌雄同体だが、同じ個体に由来する卵子と精子は受精しない。そのため、産卵させた卵子は、シャーレーのなかでほかの個体の精子と混ぜ合わせて受精させる。

受精した卵は1時間に1回ぐらいのペースで分裂を繰り返し、7回分裂すると110細胞になる。この110細胞をシャーレーから取り出し、顕微鏡にセット。狙った細胞に色素を注入するインジェクション作業を行う。

「細胞に色素を入れていく作業はけっこう大変です。違う細胞に色素が入ってしまうと、結果がわからなくなってしまうので、いつも110細胞期の模式図を傍らに置き、これを見定めながら顕微鏡を覗き込み、針を打ち込んでいます。こういうことをやる人は、いまはあまりいませんね。

じつは僕はもっと分裂が進んだ胚の細胞にも染色をしてラベルしているのですが、たぶんその時期にラベルをしているのは僕しかいないでしょう(笑)」

インジェクション作業を行う大塚さん。顕微鏡をのぞきながら、右手で針を操作している。

インジェクション作業を行う大塚さん。顕微鏡をのぞきながら、右手で針を操作している。

マボヤの場合、受精した卵が孵化して幼生になるまで約2日を要する。その間、温度を10度前後に保ち、発生のスピードをコントロールしている。

ホヤは癒し系?

孵化した幼生の体長は1.5ミリ程度で、オタマジャクシのように水の中を泳ぐ。しかし、ホヤが幼生の状態にある期間は非常に短い。ホヤの幼生は成体が生息する場所に行き着くための手段にすぎないからだ。

マボヤの場合、孵化してから5、6時間で変態が可能になるという。幼生の先端部分がセンサーのようになっていて、ここが岩場などに付着すると変態が始まり、尻尾がギュッと縮んでいく。

大塚さんは、その短い時間しか存在しない幼生のホヤを観察。染色してラベリングした細胞がどのようになっているのかを、日々、調べているわけだ。まさに、「ホヤ一色」の研究生活といっていいだろう。

それにしても、そんなにホヤばかり見ていて飽きませんか?

「ホヤはどちらかというと、癒し系なんでしょうか。30年見ていても飽きません(笑)」

もう一つ気になることがある。大塚さんにとって、ホヤは研究人生の相棒と言っても過言ではない。そのホヤを食べることはあるのだろうか。

「はい、大好きです(笑)。やっぱり日本酒が一番合いますね。刺身だけでなく、蒸してみたり、アヒージョにしたりと、いろいろな食べ方がありますが、僕は塩辛やキムチに和えて食べるのが好きです。ちなみに、食用のマボヤの旬は夏です。夏のホヤは、身が厚くて、食べ応えもありますし、味もいい。僕らが研究に使っているホヤは卵に栄養分を取られているため身が薄く、食用には向きません(笑)」

被嚢から取り出されたホヤの身

被嚢から取り出されたホヤの身

最後にホヤを研究していて、一番うれしいのはどんなときか尋ねてみた。

「やっぱり自分の予想した通りの結果が出たときです。そんなときは『よっしゃぁ!』という気分になります(笑)。だから、いつまでたっても、ホヤ研究はやめられません」

いつの日かその努力が実り、ホヤの感覚神経が作られる仕組みの全容が解明され、先天的な感覚器の障害で苦しむ人たちが救われる日がくることを願ってやまない。