2019年1月4日掲載

取材・文 中川 隆夫

この不思議な形はいったいなに?

まるで仏塔のようなつり鐘状の形や、足の付いた香炉のような美しい形の写真を見たのは、数ヵ月前、我ら探検隊が「鳥羽の地質図」で取材にうかがったときだった(「恐竜化石はなぜ鳥羽で見つかったのか」)。幾何学模様のように規則正しい骨組みで成り立っているものが「放散虫」という生物の化石と聞いて驚いた。しかもそれが地質研究の年代を決定づけるのに役立っているのだという。

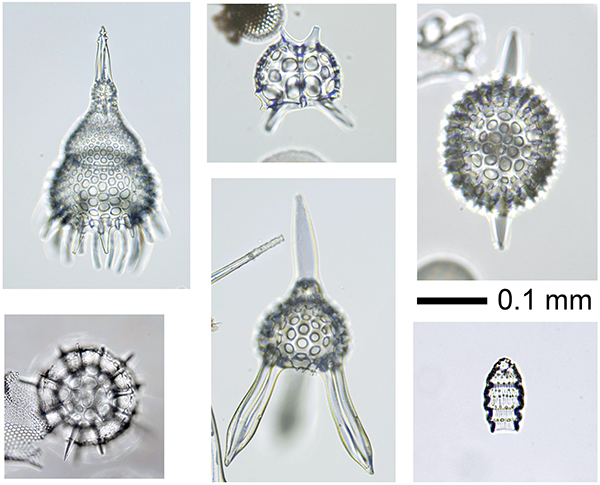

放散虫の顕微鏡写真。

放散虫の顕微鏡写真。

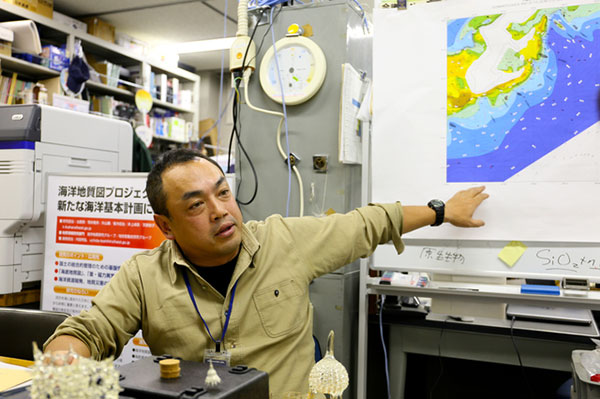

今回はこの「放散虫」化石を探検に向かおうということで、訪ねたのは、産総研の地質情報研究部門・海洋地質研究グループの主任研究員、板木拓也さんだ。大学院時代は探検部に所属したという板木さんは、人なつこい笑顔で研究室に迎え入れてくれた。

板木さん

板木さん

掌に載るぐらいの球体の模型や、シルバーアクセサリーになった放散虫を前に板木さんにうかがった。

5億年前から現在まで生き残っている驚異の生物

放散虫とは、なんでしょう。単刀直入に訊いた。

「虫と付いていますが、虫ではありません。海洋性動物プランクトンの仲間です。英語名はレディオラリア(Radiolaria)で、ガラス状の硬い殻を持つ単細胞の原生生物です。殻の隙間から、仮足(かそく)と呼ばれる触手のような細い足のようなものを出して、波間を揺れています。」

「仮足が放射状に伸びている姿形から、レディオ(=ラジオ=放射)というわけです。その仮足にくっついた植物プランクトンや有機物などを補食して生きています。現在生きているものだけで800種類ぐらいいると言われています」

今も生きているんですね。

「世界中の海に漂っていますよ。淡水や沿岸域では見つかりませんが、海洋には無数にいます。海面に近いところから5000mの深海まで、5億数千万年前から生き残っています」

5億年以上?

「カンブリア爆発という言葉は聞いたことありませんか。カンブリア紀(約5億4100万年前~4億8500万年前)は生物の種類が一気に増えた時代で、放散虫もその時代に生まれています」

そうすると、まさに生きた化石ですね。でも海を漂う姿を見たことはありません。水族館にも展示されていませんよね。

「顕微鏡を通さないと見えませんからね。大きさは数十ミクロンから数百ミクロン。だいたい1mmの10分の1以下です。目の細かい専用の網で海水を掬って採れば、簡単に見つけることができます。とにかく数限りなくいるんです。

食物連鎖のピラミッドで言うと、下の方で生物界を支えているんですが、数が多いので、餌として食べられなかった個体が死んで、海の底にどんどん溜まっていく。それが化石となって残っているというわけです。何しろ殻がガラスで出来ているので化石として残りやすいのです」

なるほど。化石がたくさん出るから地質の年代測定に役立つというわけですね。でも、見えないものがどうしてこんなに役立つことになったのでしょう。

じつは、寿命も餌もよくわからない

「では、放散虫の発見から歴史をひもときましょう。生物としての放散虫は、顕微鏡の発達によって発見されました。最初の報告が1834年。1854年以降、生物やその化石として多くの種類が発見されました。1875年になってドイツ人によって名前が付けられ、スケッチした本が出版されています。そのオリジナル本を見ますか?」

そう言って取り出してきたのは、日本では明治になったばかりの時代の洋書だ。丸い放散虫がきれいにスケッチされている。当時の顕微鏡はそれほど高倍率のものではなかっただろう。それでも描かれた放散虫の美しさは、今と同じように引きつけられるものがある。

1858年に出版された論文のスケッチと模型

1858年に出版された論文のスケッチと模型

「きっと美しいと思ったでしょうね。今でもそれは同じですよ。僕も研究に疲れたときには、放散虫を観察します。こうやって顕微鏡を覗いて放散虫を見ていると飽きません。無心で見続けていられます」

研究でも顕微鏡を覗き、それに疲れたら、また顕微鏡を覗くって相当の放散虫愛の持ち主。それほど美しい姿をした生物なのだ。

「といっても、放散虫は謎だらけです。寿命も、1ヵ月だという論文もあれば、2ヵ月だという人もいる。飼うとしても、餌に何をやれば良いのかわからない。海水を入れ替えてやるぐらいしか方法がないのです。水産資源にどれくらい寄与しているのかがよくわかっていないので、水産学の分野では研究者も非常に少ないのが現状ですね。多くの研究者は地質学者です」

なぜこんな形になったのか?

それにしても、どうしてこんなに形が違うのでしょうか。

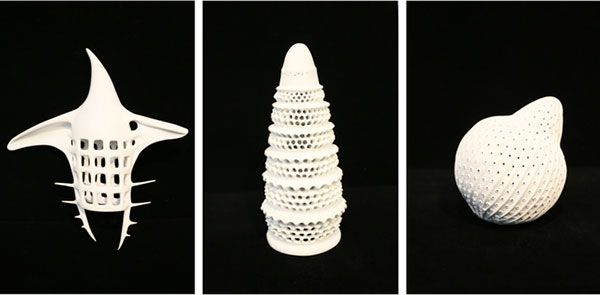

「確かにそうですね。殻はガラス状のものと言いましたが、鉱物でいうとオパールと同じ成分で、非結晶シリカとも言います。陸上の三大栄養素はカリウム、窒素、リンですが、海の三大栄養素は窒素、リン、シリカです。海中のシリカが集まってきて殻を形成しています。放散虫は、短い命のなかでも殻を成長させているんですよ。三角錐形の放散虫なら、尖った方から順番に出来ていく。丸いのは、中心から外へと殻を大きくしていきます」

なぜ殻があるのでしょうか。

「一説には、海中での重りの役割をしているのではないかと言われています。殻の中の有機物だけだと海面でフラフラしているだけです。殻の重みで、沈んでいくことが出来ます。そして仮足をたくさん出せばまた浮力が生まれて上昇できます」

海中を浮いたり沈んだり、フラフラと自由に生きている放散虫を想像してみた。まるで海の寅さんのようだ。気ままでいいなあ……とはいえ、彼らは餌を摂るためにフラフラしているわけで、けして自由気ままな渡世人というわけではないが。

「どうして三角錐の形になったのかを想像してみると、沈みやすいからじゃないかということもありますね。尖った方が下に向くと、沈みやすいでしょう」

さまざまな形の放散虫の模型

さまざまな形の放散虫の模型

なるほど。単細胞生物なりに考えられた形だ。では、なぜこんなにも形が違うのか。

「もっともな疑問ですが、正直言ってわからない(笑)。5億年もあると、いろんな海の環境に適応していって、その結果いろいろな形状になったんでしょうね。とげのように殻が出ているグループは、そこが仮足の支えになっているのではないかと考えられています」

日本列島の秘密を解き明かした「放散虫革命」

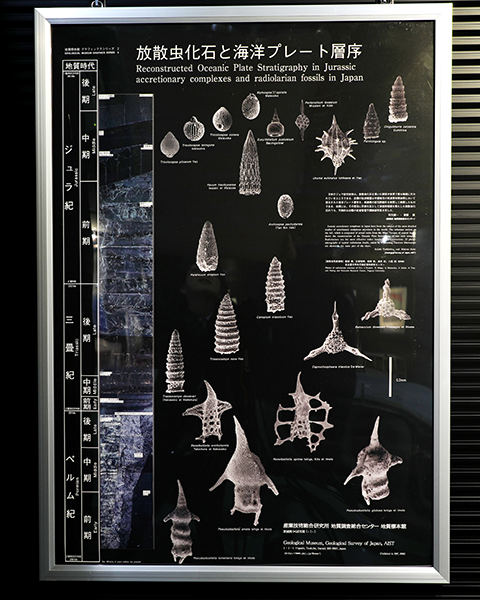

ところが、複雑な形の放散虫が新しい時代のものとは限らない。そこが生物の不思議なところだ。板木さんは、放散虫の年代別化石ポスターを見せてくれた。一番古い古生代の放散虫化石は、枯れ木のようにトゲトゲしている。中生代に入って仏塔のような形が現れたり、針金をデザインしたような形もある。新生代になって、よりデザインされた球状のものが出てくる。

放散虫の年代別のポスター。下の方が年代が古く、上にいくほど現在に近い時代の化石が示されている。(©産総研 地質標本館 グラフィックシリーズ 2)

放散虫の年代別のポスター。下の方が年代が古く、上にいくほど現在に近い時代の化石が示されている。(©産総研 地質標本館 グラフィックシリーズ 2)

「カンブリア紀以降でも、何度か生物の絶滅の危機がありました。なかでも2億5000万年前のペルム紀末には生物の90%が死滅したといわれる時代があり、古生代放散虫もほとんどが死滅したと考えられています。主な原因は海中の酸素が減ったことだと思われます。そうした絶滅の危機を生き残った種類が、その後繁殖していく。その繰り返しで5億年以上を生き残ったというわけです」

ここがポイントだ。時代ごとに生き残った放散虫の種類が違う。形の進化もある。だから、時代の鑑定に役立つのだという。

「日本の地質学において、『放散虫革命』と呼ばれる時代があります」

板木さんが研究者になる前の話だ。放散虫が地質研究者からいっせいに注目を浴びた。

年代は、1970年代後半から80年代にかけて。歌謡界で言うと、ピンクレディーから松田聖子がアイドルだった時代。放散虫もアイドルだった、らしい。

「日本列島の成り立ちを考えるとき、地層の年代を確定させるのは重要なことです。ところが、複雑なプレート運動で押されて出来た日本列島は、地層も複雑に重なり合っていて難しいのです。ただ、日本列島の大部分は付加体と呼ばれる海底に溜まった堆積物が、プレートに押されて地上に現れたものです。海底だった地層ですから、放散虫化石はその中にたくさんあります。そこで放散虫を使った年代測定が広く使われたのです」

硬い岩の中にある放散虫化石を取り出すのが難しかったのだが、フッ化水素酸によって放散虫化石をきれいに取り出す技術が進歩した。同時に、地球の成り立ちを解明するプレートテクトニクスの理論が確立されたのもこの時代。地層の年代確定と、地殻の運動理論がかみ合って、日本列島の地質研究は前進した。その下支えとなったのが、放散虫化石というわけだ。地下アイドル、というと怒られそうだが。

放散虫化石が含まれる海底堆積物(チャート)

放散虫化石が含まれる海底堆積物(チャート)

「太平洋の海底調査から、ジュラ紀(約2億130万年~1億4500万年前)以降の放散虫化石の年代は確定出来ています。ジュラ紀以前の古いものも、世界中の調査を付き合わせて、年代ごとにどのような放散虫がいたのかがわかっています。どの年代にも放散虫はいますから、地層の年代鑑定が可能なのです。そういう化石を示準化石と呼びます」

AIが熟練研究者の目と手になる

どこにでもいる。どの時代にもいる。それは重要なのだが、弱点がある。何しろ、裸眼では見えないのだ。シーラカンスのように大きければ、「生きた化石」と伝説にもなる。しかし、放散虫はあくまで、見えないアイドルだ。そのため、地層から取り出して、年代を確定するまでに時間がかかる。

「化石でいうと、親指の先ぐらいの石の中に、放散虫の化石は数十万個あります。それを石から取り出し、分類して年代確定するのが非常に手間だったのです」

その手間は、放散虫を分類出来る研究者を育てるのに数年。育った研究者が、顕微鏡を覗いて分類していくのに数ヵ月。すべてが手作業なので、時間と根気のいる作業となる。

板木さんがここ数年取り組んできたのが、この作業の効率化だという。

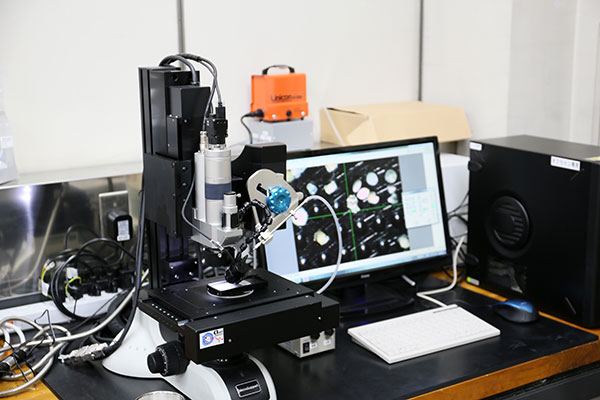

「AI(人工知能)とマイクロ・マニピュレーターを使って、放散虫化石の分類と選別作業を自動化するのです」

つい先日、そのモデルが発表になったばかりだ。

早速、機械を見せてもらった。簡単に言うと、顕微鏡と、放散虫を吸い取って選別するロボットが合体した機械だ。顕微鏡の試料台に放散虫の微化石を散布し、スイッチを入れるだけ。あとは、指定した形の放散虫化石をAIが探し、それをマニピュレーターが取り分けてくれる。

顕微鏡が映し出した画像を横のパソコンモニターで見ていると、まるで顔認証システムと同じように、AIが放散虫を四角で囲み、そこをめがけて超極小のロボットアームが伸びていってあっという間に取り出した。最先端工場でロボットアームが電子部品を選び出しているようだ。ただ、違うのはそれがミクロン単位の部品を分別しているということ。

AIとマイクロ・マニピュレーターを使って放散虫を選別する

AIとマイクロ・マニピュレーターを使って放散虫を選別する

「いわゆるディープラーニングによってAIに放散虫の形を覚え込ませました。だいたい3万枚の画像から個体の形を認識させています。今のところそこから数種類の放散虫を分類することが出来ます。マニピュレーターの方は、放散虫を掴むのは無理なので、細い管を目標に当てて吸引によって持ち上げる感覚です」

今まで、熟練研究者の目と手を使って数日かけて行ってきたことが、このシステムなら1000個を3時間で選り分けられる。圧倒的な効率化がはかれる。

「ずっとやりたかったことが、AIとマニピュレーターの進化によって出来るようになりました。特定の放散虫化石なら90%以上の正答率です」

このすごい技術を目の当たりにすると、他に応用できることも多々あると思えてくる。

「たくさんあると思います。現在、産総研のなかでは、火山灰の研究者と一緒に研究を始めていますが、他にも医療とか、応用範囲は広いと思いますね。異物の除去など、可能性が広がると考えています」

放散虫は日本海の将来を教えてくれる

すごい技術にあっけにとられてしまったが、板木さんはあくまでも放散虫の研究者だ。

もう一度放散虫の話に戻って話を締めよう。

「僕は、化石も生きているものも含めて放散虫を研究していて、それは地球環境の研究にもつながります。5億年以上も生き続けている生物ですから、時代ごとの放散虫を調べていくと環境の変化がわかります。たとえば、日本海ですね」

日本海? ブルーバックスの熱心な読者なら、日本列島はその昔、ユーラシア大陸の東端にくっついていて、大規模な地殻運動によって離れたことをご存じだろう。離れた大陸と日本列島の間に海水が入り込んで出来たのが日本海だ。

「日本海の底に堆積した放散虫を研究してみると、酸素濃度の低い時代があったことがわかります。酸素が少ないと、放散虫が生き延びることが出来ません。放散虫の少ない時代は、いわば日本海は死の海でした。皆さんはいま、日本海の深海に住むズワイガニやゲンゲを美味しいと言いながら食べていると思いますが、死の海になると彼らは当然いなくなります。12万年前にはそんな時代がありました。そして、地球温暖化は、酸素を深海に届けにくくしています。今後も死の海になる可能性があるのです」

放散虫は日本海を知る手掛かりにもなる

放散虫は日本海を知る手掛かりにもなる

板木さんの説明によると、日本海の深海に酸素を届けるのは、対馬海流によって南から運ばれてくる海水だ。対馬海流は塩分が高く、それが冬に冷やされると密度も高くなるため海底に沈む流れを作る。しかし、温暖化で水温が上昇することによって、酸素の豊かな海面付近の海水が深海に沈みにくくなるという。冬の海水温が高いと水が軽くなり、海表面にとどまってしまうのだ。

「過去の放散虫の有り様を研究すると、その時代の環境がわかってきて、将来の環境予想に役立つことになります。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)のレポートを見ていると、日本海の深海環境は、50年後に7000年前ぐらい、100年後には12万年前の温暖な時期と同じような環境になってしまうのではないかと危惧しています。環境は、我々が考える以上に変化しやすいものだということは憶えておく必要があります」

数十ミクロンという目に見えない放散虫が、5億年という時を経て、人間に教えてくれるものはたくさんあるようだ。