毎年、夏休みになると「恐竜展」が全国で開かれます。精巧にできた動く恐竜の模型は迫力があり、子どもたちに人気ですが、なんといっても巨大な化石の骨格標本が主役です。その恐竜の化石を前に、子どもにこう聞かれたら、どうしますか?

「恐竜はどこで見つかるの?」

この疑問の答えを求めてブルーバックス探検隊が地質の研究者を訪ねました。

2018年6月29日掲載

取材・文 中川隆夫

巨大な恐竜の化石が鳥羽で見つかった

首長竜からティラノサウルス類まで、日本全国18の道県で多くの恐竜化石が見つかっています。恐竜が栄えた時代は、今から約2億~6600万年前の中生代。巨大な骨格標本からその時代を想像するのは楽しいものです。では、恐竜の化石はいったいどのような地層から見つかるのでしょうか。

三重県の鳥羽市でも1996年、巨大な大腿骨など10数個の化石が発見されました。海岸の崖から見つかった骨の化石はその後、中生代白亜紀のティタノサウルスの仲間のものと判明し、「鳥羽竜」と名付けられました。大腿骨は最大で長さ128cmもあり、体長約18mの大型草食竜と推定されています。

見つかった地層は、白亜紀前半の浅い海の底に堆積したもの。海岸付近に生息していた草食竜が、死んだ後に河川によって海に流され、河口付近の海底で化石になったと考えられています。

今回訪ねた産業技術総合研究所・地質情報研究部門主任研究員の内野隆之さんは、2人の研究者とともに2011年から5年をかけて鳥羽地域の地質を調査し、昨年「5万分の1地質図幅『鳥羽』」を刊行した研究者です。

地質図といえば、ブルーバックス探検隊も昨年、内藤一樹さんと佐藤大介さんを訪ね、話を伺いましたね(『伊能忠敬と同じ歩幅で日本を歩き回る「謎の科学者」の正体』)。彼らと同様に内野さんは、鳥羽を歩き地質図づくりに励んだ人です。

内野さんには恐竜の化石がなぜ鳥羽で見つかったのか、ということを解き明かしてもらいました。

内野さん

内野さん

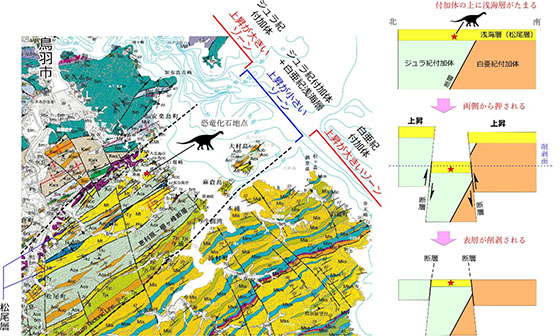

「『鳥羽竜』が見つかった地層は、『松尾層』という名前がついています。約1億3000万年前頃(白亜紀前半)の「浅海層」という、浅い海にたまった砂や泥が岩石となり、その後隆起してできた地層です。

周囲の地質の分布状況は非常に複雑で、数列にわたり帯状に分布する松尾層が、それぞれ中生代ジュラ紀の「付加体」(ふかたい)という地層にサンドイッチ状に挟まれています。付加体からは恐竜の化石は見込めませんから、期待できるのは松尾層ということになるのですが、いかんせん分布が狭く、よくこの地層から見つかったと思います」

奇跡的に残った恐竜化石の出る地層

同じ白亜紀であっても、付加体からは出ないのですか。

「付加体は、プレートが沈み込んでいく場所、すなわち陸から遠く離れた海溝域の深い場所でできる地層なので、恐竜の化石が見つかることはまずありません。志摩半島の伊勢・鳥羽・志摩地域は、主に付加体の層がミルフィーユのように重なり合っていて、また古い断層も沢山あり、日本でも有数の複雑な地質をしています。鳥羽では、付加体の上に浅く堆積した浅海層がたまたま残っていたため、そこで化石が発見できたのです」

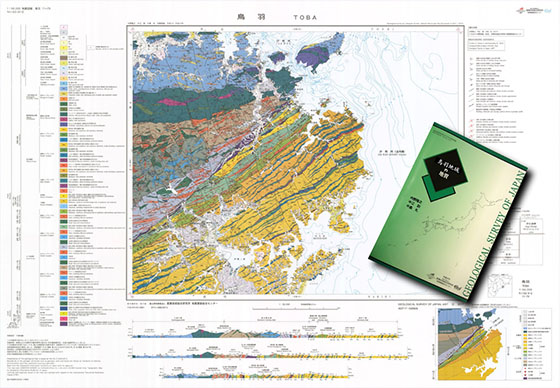

5万分の1地質図幅「鳥羽」

5万分の1地質図幅「鳥羽」

地質図を見ると、黄色や青、オレンジに色分けられた地層が東西に細く延びており、まるでブルドーザーで押し付けられた地質のミルフィーユのようです。

「付加体は、南東から動いてくる海洋プレートに押し付けられてできます。この地域は、押されながらより古い時代に付加した地層が順々に隆起して、昔は海底だったところが今は陸地になりました」

恐竜が見つかった松尾層が付加体を覆っているものなら、もっと広く分布していても良いのではないでしょうか。

「プレートが沈み込む所で付加体が押し付けられ隆起する際に、たくさんの断層ができます。そして、この隆起の程度は一様ではありません。

鳥羽の北と南側は大きく隆起しましたが、鳥羽だけは隆起が小さかった。上昇が大きかった場所では、長年の風雨によって付加体を覆う浅海層が削られていきました。しかし、上昇が小さかった鳥羽では、浅海層が大きく削られることなく、松尾層として運良く残ったのです。

つまり、志摩半島に分布する浅海層はさほど多くないのです。とはいえ松尾層は、鳥羽から南西方の南伊勢町五ヶ所湾まで断片的に露出していますから、今後、ここからも恐竜の化石が発見される可能性はあります。ちなみに、鳥羽では鳥羽竜化石以外に、鳥脚類イグアノドンの足跡化石も見つかっているんですよ」

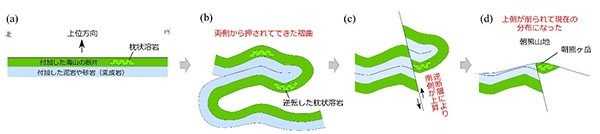

松尾層(浅海層)が残されるに至った地質形成モデル

松尾層(浅海層)が残されるに至った地質形成モデル

もう一度、地質図を見ると、松尾層(地質図でレモン色で示した部分)は鳥羽市の南方で北東-南西方向に細長く延びています。ここでしか恐竜の化石は見つからないということなんですね。こんな狭い分布の中で「鳥羽竜」が見つかったことは奇跡的と言っていいのかもしれません。

地質図を変えたプレートテクトニクス理論

恐竜の化石だけでなく、この地域は地質学的に非常に重要な場所なのだと内野さんは言います。

「鳥羽という場所は、限られた範囲のなかにいろいろな種類の地質が出ている点で重要なんです。ここの地質をしっかりと定義することは、西南日本で同様な地質を調査・認定する際の基礎にもなりますし、日本列島の発達過程の解明にもつながります」

今度は、より大きな日本全体の地質図を広げて、内野さんの説明は続きます。

「地質図は、ただその土地を歩いて、岩石がどこにどのように分布しているかを単に描いたものではありません。断層や地すべりといった防災上の情報地図という面があったり、我々研究者にとっては、地質の形成過程を示す“地質構造復元図”でもあるのです。そして、これが地球の成り立ちの解明につながります」

日本の地質図は140年の歴史があります。初期は石炭など地下資源の調査を目的として作られていましたが、その目的や書き方はだんだんと変化してきたそうです。

「表現の仕方が大きく変わった転機は、1980年頃に日本にも導入されたプレートテクトニクスという考え方です。地球の表面は大小15枚ほどのプレートに分けられ、地震も火山活動も、あるプレートが隣り合うプレートに沈み込む運動によって支配されています。今では当たり前の考え方も、ほんの40年前には、日本にはほとんどなかったのです。

地質図作製はこういった最新理論の上に成り立っています。付加体に関して言えば、地表の調査だけで地下の断面図を描けるのも、露出していない岩石や断層を推定して表現できるのも、このプレートテクトニクス理論にのっとって解釈している部分が大きいのです。

地質図の目的も、学術研究のためであることは昔と変わりませんが、社会的には今は「資源確保」から「防災」へと大きく変化していると言えます」

日本列島が乗るユーラシアプレートは、東から太平洋プレートに、南からはフィリピン海プレートに押されています。陸側のプレートのほうが軽いため、太平洋プレートやフィリピン海プレートが下に沈み込んでいます。さらに、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境では、前者のほうが重いので、ここでも太平洋プレートが沈み込みます。

日本列島の基盤は海溝にたまった土砂だった

紀伊半島は、南海トラフに沈み込むフィリピン海プレートの影響で、北西へ押され続けています。過去においても同様のプロセスを経ていたと考えられ、現在志摩半島に露出している地層の多くは、付加体を始めとする大昔に海溝やその陸側の浅海域でできた地層が、沈み込むプレートに押し付けられながら隆起し陸地を形成していると内野さんは言います。

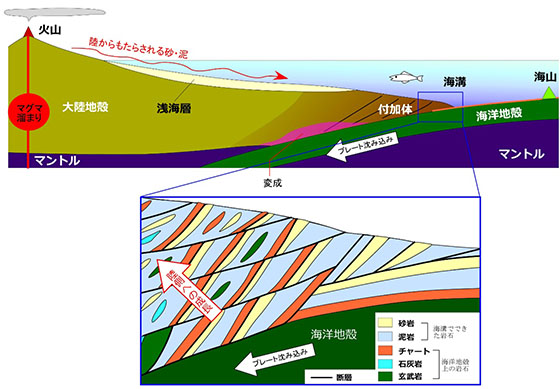

「日本列島の基盤は、付加体でできていると言っても過言ではありません。付加体は、海溝域に陸側から流れ込んだ大量の土砂と、はぎ取られた海洋プレート上の堆積物(放散虫という珪質プランクトンの遺骸が溜まったチャートやサンゴなど石灰質の生物など溜まった石灰岩)や海山(玄武岩)などの一部とがごちゃ混ぜになったもので、しばしば非常に複雑な顔付きをしています。

付加体の一部は、沈み込むプレートとともに地下深部へ持ち込まれ、高い圧力や熱によって変成し、変成岩となります。」

プレートの沈み込みによって作られる「付加体」の概念図

プレートの沈み込みによって作られる「付加体」の概念図

混在した岩相を示す付加体 B:玄武岩、M:泥岩、L:石灰岩、S:砂岩

混在した岩相を示す付加体 B:玄武岩、M:泥岩、L:石灰岩、S:砂岩

沈み込む海洋プレートは水を含み、地下深部で吐き出されたその水によって融点が下がったマントルからマグマが生まれ、それが上昇して火山の元になると言います。

日本列島の火山の分布を見ると、プレートが沈み込んだ先に、ある一定の距離をおいて一列に並んでいるのがわかります。ちなみに、伊豆諸島をなす南北に連なる火山列は、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込むためにできたものとのことです。

なぜそこに火山があるのか。なぜそこから温泉が湧くのか。なぜそこで地震が起こるのか。それらはすべて、プレートテクトニクス理論によって説明がつきます。この大きな理論をもとに、山を歩き、谷をめぐりり、地質図を描き上げているというわけです。

明らかになった霊峰の秘密

ふたたび、地質構造の大きな視点から、志摩半島の鳥羽に戻ってみましょう。

「鳥羽地域は全体に複雑なんですが、特に注目すべきところが、鳥羽から伊勢にかけて東西に連なる朝熊(あさま)山地の成り立ちです。最高峰である朝熊ヶ岳は標高555m、伊勢神宮の内宮に通ずる金剛證寺がある霊峰です。

今回の調査で、朝熊山地全体の地層がひっくり返っていることが初めてわかりました。大規模な褶曲と断層活動によるダイナミックなプロセスを経ているのです。しかも、朝熊山地は海の底で噴火した巨大海山の一部なのです。付加体にはこのように、海洋プレートに乗っていた海山も一緒に混ざってくることがあるのです」

朝熊山地の成り立ち

朝熊山地の成り立ち

古くから信仰の対象となった山が、1億5000万年前には海の底で噴火していた海山だったとは、しかも全体がひっくり返っているとは、だれが想像したことでしょう。

最後に内野さんは、伊勢神宮の白い石の秘密を明かしてくれました。

「伊勢神宮のことは全く無知でしたけど、神宮林域での調査の際、神宮の方にお世話になったことで、神宮に興味を持ち、“枝葉研究”としてお宮に使われる敷石について調べてみることにしました。『お白石持』という行事のことはご存じですか?」

20年に一度、お宮を建て替える「式年遷宮」に関連した行事でしょうか。

「式年遷宮では、建物も装束・神宝もすべて一式、新しいものに取り替えます。同様に、敷いてある白い石も入れ替えるそうです。その行事が『お白石持』です」

まさか、石を全部新しいものと入れ替えるというのですか!?

「鳥居も建物も、一度使った木材は、他の神社に譲り渡されるなど再利用されるそうで、白石もそうなのです。そこで20年に一度、地元の奉献団が近くを流れる宮川の白い石を集めて正殿の周りに敷き詰めるのです。普段はいっさい立ち入ることができない正殿に、『お白石持』行事のときだけは入れるのです。ですから奉献団は、その日のためにこぶし大の白い石を宮川で集めているのです」

奉献団によって正殿に敷き詰められるお白石(写真は神宮司庁提供)

奉献団によって正殿に敷き詰められるお白石(写真は神宮司庁提供)

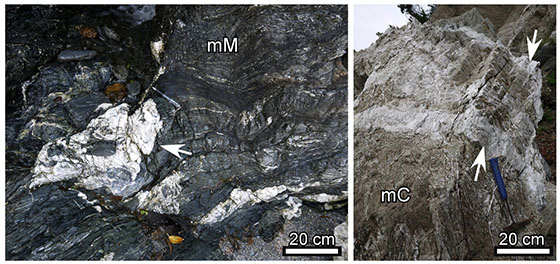

宮川流域には付加体が分布していることから、この白石はチャートだと、内野さんは最初考えたそうです。主に放散虫の化石からなり、付加体の要素でもあるチャートは、ガラスのように硬く川原では容易に見つけることができます。ところが調べてみると、白い石の多くはチャートではなく、変成した付加体(変成岩)のなかに濃縮されて入っている石英の石だったのです。

「付加体の主な要素である泥岩が沈み込み、地下深部で圧力や熱によって変成すると変成岩になるのですが、しばしばその中に白い石英の脈ができます。このお白石の多くは、石英脈が露出し風化してボロボロと落ちてきたものが宮川の流れで丸く削られたものなのです。

それをお白石持行事の際に、全部で10万個以上集めるそうで、大変な労力が必要です。しかも採取場所は宮川に限られているので、探すのもだんだんと大変になってきているようで、苦労がしのばれます」

変成した付加体中に注入している石英脈(白矢印) mM:変成した泥岩、mC:変成したチャート

変成した付加体中に注入している石英脈(白矢印) mM:変成した泥岩、mC:変成したチャート

地質は科学と文化をつなぐ

地質や岩石は、産業とは結びついても、文化とは結びつきが薄いように思われていましたが、信仰や歴史など、文化的つながりもあるんですね。山岳信仰や巨石信仰など、思い起こせばたくさんの例が浮かびます。

「他分野との融合研究は、昨今さまざまな世界で重視されていますが、地質学でも、地形・文化・植生など他分野と連携する研究が増えつつあります。実のある研究として成り立つか懐疑的な考えの人もいますが、現実には地質と文化は結びつきが昔からあったもので、こういう『お白石持行事』のような文化財からその結びつきを解き明かすことはすごくおもしろいと思いますね」

地質図は、研究者のためだけではなく、地域にとっても大事なものです。地域の観光、文化、防災、そして広くは日本列島や地球の成り立ちまで。

「地質図づくりは、国土の基盤情報を整備するということと、その地域の地質の成り立ちを示すという2つの重要な意義を持っています。それは今後も変わることがないと思いますし、この意義を世の中にもっとアピールしていく必要があると感じています」

恐竜の化石が見つかるのも、山がそこにできるのもちゃんとした地質学的な理由があります。地球の成り立ちという壮大な時間を通してそれらを見つめると、私たちが山や岩を神聖なものとして感じるのも納得がいく気がします。1億年前の恐竜の声にも耳を傾けてみたくなりました。