医師の病理診断をサポート

医師の病理診断をサポート

2017/11/30

医師の病理診断をサポート画像解析技術と人工知能(AI)でがんを発見

産総研で生まれた画像解析技術と人工知能(AI)を組み合わせて病理の世界に新たな力を橋渡ししたい。

産総研で生まれた画像解析技術と人工知能(AI)を組み合わせて病理の世界に新たな力を橋渡ししたい。

がんは日本人の死因第一位であり、現在でも患者の数は増え続けている。それにもかかわらず、がんの病理診断を行う病理医の数は絶対的に不足しているため、病理医たちには大きな負担がかかっている。

産総研はパターン認識技術をベースとした画像解析技術をもとに、人工知能(AI)を活用して病変部を高精度に検出する技術を開発した。これが医療の現場で実用化されれば、病理医の負担軽減に役立つと同時に、診断基準の定量化によって医師個人の熟練度やコンディションなどに左右されない診断ができると期待されている。

医療の抱える課題をAIで解決したい

産総研は、画像から異常を高精度で自動検出できる画像認識技術「HLAC(高次局所自己相関特徴抽出法)」の研究に1980年代から取り組んできた。HLACは、画像に映っている対象の形や模様の特徴をとらえ、異常を効果的に抽出するパターン認識の基盤となる技術だ。動画像から動きの特徴を抽出できるようにシステムを拡張し監視カメラに用いられ、社会の安全・安心や環境保護の分野で活用されている。

情報技術研究部門 適応型システム研究グループ(現在の人工知能研究センター 人工知能応用研究チーム)は、この技術をより幅広い分野で活用していこうという方針を立てた。人工知能研究センターが発足する以前の、2008年ごろのことだ。産総研の技術でどのようなことができるのか、さまざまな産業応用の可能性が検討された。

「その結果、次は医療への応用を目指そうということになりました。AIの活用で社会課題を解決していくという私たちのミッションを考えたとき、将来的な医師不足が懸念されている医療分野に用いる意義は非常に大きいと考えました」

そう話すのは同チームの坂無英徳だ。もともとは最適化や探索手法などAIに関する研究を手がけていた研究者だが、当時(2007年度)は経済産業省の医療・福祉機器産業室に出向しており、社会の情勢からもAIの医療への適用はよいタイミングと感じたと言う。

日本では、がんの罹患者数も死亡者数も年々増え続けている。その一方で、病変部から採取された生体組織や細胞から、それが本当にがんであるかどうか、あるいはそのがんがどの程度進行しているのかなどを診断する病理医は、大幅に不足しているという。

同チームの野里博和は、病理医の現状を説明する。

「病理診断を必要とする検査はがんも含め年間約3000万件に達するのに対し、病理医の登録者数は全国でわずか2400人程度。しかも、実働している病理医数はさらに少なく、約半数が50歳以上と高齢化も進んでいます。またその数少ない病理医も都市部に集中しているため、地方の総合病院では病理医が1人というところも珍しくありません。病理医不足は非常に深刻な問題となっているのです」

そのため現在は、少ない病理医に大きな負担が集中している状態が続いている。内視鏡検査や体液の採取などで得られた検体を観察して病変の診断を行う通常の病理診断のほかに、手術室で切除された直後の検体を調べて素早く判定を下す術中迅速診断や病理解剖など、膨大な標本の観察と診断を日々こなしているのだ。それに加えて、これらのレポート作成や、各診療科のカンファレンスに参加して臨床医と連携するなどの多くの業務に日々追われているという。

「このような過酷な状態では、病理医が疲弊してしまい、病変の見落としや診断ミスも起きかねません。診断業務をサポートできる画像診断技術には、大きなニーズがあると考えました」

「正常」を学習し逸脱する「正常ではないもの」を判定

産総研が医療系技術の研究開発をするとき、常に問題となることがある。それは、産総研には提携病院がないため、サンプルデータをもっていないということだ。医療系の研究開発には実際の患者サンプルが多数必要となるので、医療機関に協力を要請し、データを提供してもらわなくてはならない。

しかし、データをそのまま提供してもらうわけにはいかない。なぜなら、患者データは秘匿性の高い個人情報であり、個人が特定できないよう加工する必要があるうえ、事前にデータひとつひとつに病名や病変部、進行度などを医師にラベル付けしてもらわなくてはならないのだ。こうした点で医師に負担がかかることもあり、協力先医療機関を探すことは容易ではなく、技術開発と同じくらいに苦労することも多い。

しかし幸運なことに、このチームには医化学のバックグラウンドをもつ野里がいた。学生時代に臨床検査技師課程に所属していたこともあり、その縁を頼って東邦大学医療センター佐倉病院に依頼したところ、快く協力してくれることになった。

「最初に協力先を得られたことは大きかったですね。これにより取り組む技術開発テーマは、病理診断用の画像からAIを用いてがんを自動診断することに決まり、その後もスムーズに研究を進めることができました」と、坂無は言う。

冒頭に述べた産総研の技術「HLAC」は、読み込んだ画像の中から特徴的な情報を抽出して異常を自動検出するというものだが、これの取り組みがユニークであったのは、「異常」ではなく「正常ではないもの」を検出する点だ。

それ以前の異常検出技術といえば、多様な「異常」のデータをAIに学習させ、画像からそれに該当するものを見つけ出す方法が一般的だった。しかし、異常のパターンは膨大であるうえに、そもそも異常には未知の現象が多いため、事前に「異常」をすべて網羅することは不可能である。そのため、検出精度もなかなか向上しなかった。

これに対して産総研は逆転の発想をした。「異常」ではなく膨大な「正常」データを学習させ、そこに該当しない「正常ではないもの」を検出する方法を採用したのだ。未知の現象も「正常ではないもの」に含まれるため漏らさず検出できるようになり、検出精度は大幅に高まった。

「病理医の方々も、大量の正常なデータを見続ける中で判断力が養われ、異常を見つけることができるようになった経験をお持ちなので、この検出技術の方法論を自然なものと受け止めていただけました」と野里は言う。

ダブルチェックで見落としを防ぐ

「佐倉病院から提供していただいた病理診断用の画像は、病理医に、その画像はがんを発症しているか(異常)、がんでないのか(正常)、がんであれば進行度はどの程度かをラベル付けしていただきました。そしてAIにたくさんの正常画像を読み込ませ、がんになっていない普通の細胞はどのようなものか、特徴を抽出させて学習させました」

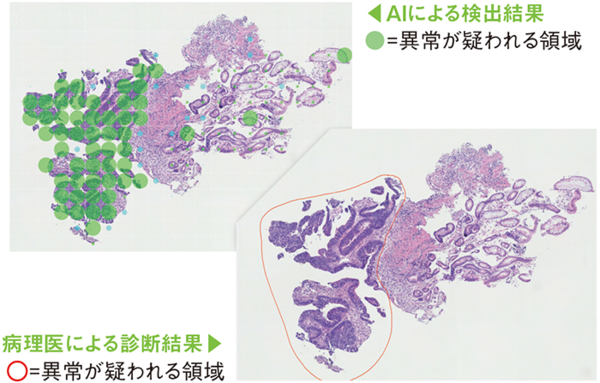

野里が説明した通り、正常な画像が共通してもつ特徴を把握したAIは、新たに示される画像について、その情報に照らし合わせて判定し、正常から離れた情報をもつ画像を「正常ではない」、すなわち、がんの可能性があると判断する。

初期の実験では、250枚の正常な画像を学習したAI に、74枚の画像を判定させた。

「その結果、病理医によって事前にがんとラベリングされていた24例について、AIはすべて検出し、見落としはゼロでした。一方、過検出が2例ありましたが、見落としがゼロという結果は、実用化につながる大きな可能性を感じさせました」と坂無は説明する。

この技術を医療現場で用いる場面は、大きく2つ考えられる。まずはスクリーニングだ。最初にAIが診断をし、確実に正常だと診断したものはそれで正常として、病理医はAIが「正常ではない」と判定した画像だけを後から確認する。これができれば、病理医の負担を大幅に減らすことができる。

「もう一つはダブルチェックです。現在のように、まずは病理医がすべての画像を一通り判定し、その後見落としがないかをAIがチェックする。作業量は変わりませんが、その病院に病理医が1人しかいない場合、人の生死にかかわる診断の責任を一人で担う精神的重圧は大変なものでしょう。万一自分が異常を見落としてしまったとしても、それをフォローするシステムがあるというだけで、病理医の負担は軽減されるはずです」

薬機法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、以前は薬事法と呼ばれていた)上、機械に最初の診断をさせることはできないこともあって、AIによるスクリーニングはまだ現実的ではない。しかし、AI診断がすでに一般の病理医と同等の精度を出していることを考えると、ダブルチェックという用途での実用化は期待できるだろう。

ちなみに、病理医が画像診断にかける時間は、短ければ数秒だが、悩み始めると数時間かかることもある。それに対してAIは、現時点では数秒という迅速さこそないものの、常に等速で処理することができる。夜にチェックをかけ、朝に結果を受け取るという使い方であれば、現状の処理速度でも実用に問題はないと考えられる。

診断基準の定量化でレベルの差を均一化する

「AIによる診断支援のメリットは見落としを防ぐだけではありません。医師の技量の差を是正することにも貢献します。これも医療界にとって大きな意義があることといえるでしょう」

野里がそう言うのは、現在の診断は何らかの定量的な基準に厳密に基づいているのではなく、もっぱら医師の技量に委ねられているところが大きいからだ。病理診断以外でも、例えばAIによる大腸内視鏡検査支援に関する研究を進める過程で、同じ画像に関して複数の医師に進行度の分類を依頼したところ、判断が一致しない例も少なからずあったという。

「医師は経験からその人なりの判断法を身に付けているのですが、詳しく尋ねると、色味や立体感から判断する人もいれば、質感から判断する人もいて、決して一定ではありませんでした」ということは、当然、病院によっても結果が異なる可能性があるということだ。AIを用いて診断基準を定量化できれば、そのような医師の技量による差を是正することができる。AIによる診断支援は、今後、全国の医師の技量を底上げし、診断を高いレベルへ均一化することにもつながると考えられるのだ。

また、AIによる診断技術は、多様な医療領域に応用が可能だ。実際に、協力してくれる医療機関が増えるとともに、膀胱内視鏡画像診断や超音波による乳腺画像診断、前立腺MRIなど、手がける範囲は広がっている。

医療現場で使える高精度で扱いやすいシステムを目指して

実用化に関しては、超音波による乳腺画像診断が一歩進んでいる。現在は、すでに医療機器メーカーとの共同研究を終了し、製品化へ向けた検討が進められているところだという。

「AIによるがんの病理診断も実用化レベルの技術はできていますが、どこまでの精度を出せば信頼できるかなどの基準がまだ世の中になく、製品化に向けた具体的な話は進んでいません。加えて、医療機器の場合、製品を開発しても、その使用に医療保険の適用がなくては広く利用されないため、性能がよければ売れるというわけではないのが難しいところです」と坂無は説明する。

とはいえ薬機法が改正され、ソフトウェアについても医療機器プログラムとして審査する方向性が打ち出されており、少しずつ追い風が吹きつつある。

技術的な課題としては、どのようなことがあるだろうか。

「内視鏡診断は通常、医師が検査中にリアルタイムで画像を見て診断するので、AI診断でもリアルタイム性が求められます。そうなると、外部の大規模なコンピュータではなく病院内のコンピュータを使って処理することが前提となり、時間がかかる処理はできないということになります。簡単な処理でいかに高精度化するかが課題です」と野里は言う。

光の当たり方などで色の見え方が異なる場合、機械は医師のようには柔軟には対応できず、精度が下がる点も課題といえる。このため、診断対象をさまざまな視点から見ることができるよう、動画でも診断が可能なシステム開発が必要だという。

また、坂無は、AIに質の高い学習をさせてより精度を上げていくことと同時に、「使いやすいインターフェースをつくること」も重要だという。医師にとって使いやすいインターフェースと迅速なレスポンスを実現することも、今後の課題の一つである。

「実際に使っていただく中で問題点を洗い出し、改善し、また使っていただく。そのようなサイクルを通じ、実用的なシステムとして磨き上げていきたいですね」 2016年からは産総研のリサーチアシスタント制度を利用し、医師免許をもつ北海道大学の大学院生がチームに参加している。医師が現場に加わることで、より具体的な研究手法の考え方を得ることができるようになったと2人は嬉しそうに語る。

「私たちが医療系にアプローチすると同時に、医師が情報系の技術にアプローチするという、良いコラボレーションができています。研究は人が命ですから、さまざまな分野、立場の方々とつながりを持ち、チームとしてやっていければと思っています」(野里)

「企業の方とは、複数の研究機関や企業で使いやすくするためのデータのフォーマットなど、ともに考えていけることが多々あります。フォーマットの共通化ができれば、それだけでも開発費は抑えられ、導入しやすくなるでしょう。密接な共同研究でなく、もっと緩やかな連携でも構いませんので、情報共有をさせていただければありがたいです」(坂無)

運用面の課題は残っているにしても、おそらく数年後には、AIを利用した診断技術は実用化されるだろう。AIを搭載したシステムは、使えば使うほど進化していく特殊な製品となるが、このような装置の扱いについて、薬機法などでの取り扱いや、法的・社会的な基盤整備も進められるはずだ。人工知能研究センターは、将来、この分野の製品や事業が拡大していくことを視野に入れながら、実用化に向けてともに歩んでいけるパートナーを求めている。

人工知能研究センター

人工知能応用研究チーム

主任研究員

野里 博和

Nosato Hirokazu

人工知能研究センター

人工知能応用研究チーム

上級主任研究員

坂無 英徳

Sakanashi Hidenori