がんこフードと産総研がコラボレーション!?

がんこフードと産総研がコラボレーション!?

2017/04/30

がんこフードと産総研がコラボレーション!? 意外な組み合わせが生み出すレストランの異次元改革

❶ 外食産業に工学的アプローチを取り入れ生産性を向上。

❶ 外食産業に工学的アプローチを取り入れ生産性を向上。

❷ SS(サービス・サイエンス)からSSMED(サービス・サイエンス、マネジメント、工学、デザイン)へ。

❸ 産総研との共同開発で業界全体を活性化していく。

大阪府を中心に和食レストランチェーンを展開しているがんこフードサービス株式会社。産総研は2008年から同社と連携し、従業員の作業計測や需要予測など、工学的アプローチによる生産性向上やサービスの改善に取り組んでいる。

がんこフードサービスの副社長である新村猛氏と、産総研でサービス計測技術の開発に取り組む蔵田武志に、10年に及ぶ共同研究の経緯と成果、これからの展望を聞いた。

サービス産業の効率化と高付加価値化を実現させたい

――外食産業との共同研究は、産総研としては異色と言えるのではないでしょうか。連携を始めた背景を教えてください。

新村私は大学時代にがんこ寿司でアルバイトを始め、卒業後はそのまま就職しました。しかし、もともとは研究者を目指していて、就職後も理解のあるオーナーのもと、働きながら大学院で学び、経営学修士(MBA)を取得しました。

そのとき実感したのは、外食産業のようなサービス産業の課題は経営学の手法だけでは解決できない、工学的アプローチが必要だ、ということです。外食産業では人間の総労働量が人件費に直結するので、まずはその制御が必要です。そこで、サービス産業の効率化と顧客満足度をはじめとする高付加価値化を実現させる視点から、自分たちの手でいくつか実験を行っていました。

蔵田その頃、国が製造業とサービス産業の生産性改善を進めていて、生産性向上の先進的な取り組みを行っている企業を表彰する「ハイ・サービス日本300選*1」という制度ができました。がんこフードサービス株式会社は、第2回の選定でそれに選ばれたのですが、ちょうど産総研でもサービス工学研究センター(当時)を発足させたところで、そういった企業の取り組みに注目していました。

新村私自身は、次は工学分野で博士課程に進もうかと考えていたところでした。それで、2008年に産総研がサービス工学研究センターを立ち上げる際、産総研から、共同研究をしながら博士号の取得を目指そうと声をかけていただいたのです。以来、現在に至るまで断続的に共同研究を行っています。

蔵田新村さんは寿司職人であり、MBA取得者であり、経営者であって工学博士でもある。世界中に1人しかいないようなユニークな方だと思います。

従業員の作業計測からVRを用いた空間レイアウトまで

――これまで、どのような研究に取り組んできたのですか。

新村まずは、集団の行動様式をフィールドワークによって調査するエスノグラフィーという手法に心拍や発汗量計測という科学的アプローチを組み合わせ、従業員のスキルや顧客満足度など、大阪の一店舗の状態をまるごと把握しようと試みました。このときは測位システムで従業員の動きを計測したほか、顧客とのやりとりの音声データを集め、動画も撮影し、フルセットで計測したほか、顧客へのインタビューも行いました。

製造業のラインなら、一度計測すれば汎用性のあるデータが得られます。しかし人間が相手のサービス産業は、その場、その瞬間で状況はすべて異なるので、一定期間かつ、その場のデータを全体的に取得しなければ使えるデータにはなりません。サービスのすべての側面をどのように計測していくかが難しいところでした。

それからもう一つ、需要予測の正確性を上げる研究にも取り組みました。共同研究は、生産性を向上させて収益性を上げることを目的としたこれら2つの研究からスタートしました。2009年のことです。

蔵田店舗内の人の動きは、1日の中である程度の業務サイクルもありますが、それは平日と週末で異なる、またどの月の一日かによっても違う。結局、1カ月間ごとの計測を数年間行いました。

新村それが、銀座四丁目店で行った、歩行者デッドレコニング*2による従業員のリアルタイムの測位計測です。加速度、地磁気センサーなどを組み合わせて開発した自蔵センサーモジュールを従業員に身に付けてもらい、店内に設置した無線通信装置から電波を受信するなどして作業軌跡情報を把握。従業員一人ひとりのフロアでの動きを可視化しました。これにより、フロア担当者の実質的な接客時間がわかりましたし、作業の無駄も抽出できました。この分析結果をもとに人員配置などを変更し、お客様との会話など、サービスの価値向上につながる作業を増やしたところ、生産性を改善することができたばかりか、お客様からの注文も増えたのです。

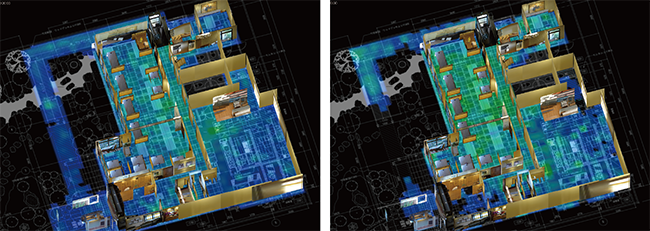

新宿山野愛子邸での計測結果

新宿山野愛子邸での計測結果

改善前(左)より改善後(右)の方が、 客席付近での緑色が多い。これは、仲居さんが客席付近で多く過ごせたことを示している。

蔵田これは改善効果を定量的に示すことができた好事例ですね。

個人の邸宅を改修した新店舗でも、実践しました。 2014年、「新宿山野愛子邸」立ち上げの際に行った行動計測の様子はテレビでも取り上げられ、サービス工学の存在意義を世の中に広く知らしめることができました。 2016年にオープンした「武蔵野立川屋敷」では、建物内部をタブレットで俯瞰しながら、設計者と従業員がゴーグルをつけてVR空間に入り、リアルタイムに協調作業をしながら、厨房のつくりやインテリアの配置などの空間レイアウトを見直していったのです。

新村外食産業は科学とは縁遠い世界だと思われているので、インパクトがあったのでしょう。このリアルタイム測位計測とVR技術は、ベテランのオペレーションを解析し、それを新人に見せて学習してもらうという従業員教育の場面でも効果を発揮しました。店舗の運営が始まったばかりのときにオペレーションを学習しようとすると、勘と経験に頼りがちになりますが、VRで持ち場の担当をシミュレーションできれば、習熟が早くなります。

蔵田かつて米国のIBMが、サービス価値向上のための「SS(サービス・サイエンス)」というコンセプトを打ち出しました。実際のサービスはサイエンスだけでは扱えず、現在はそこにマネジメント(M)、工学(E)、さらにデザイン(D)の要素も入った「SSMED」として認識されていますが、新村さんの研究は、まさに「SSMED」そのものだといえます。

成果を上げるには、長い時間が必要だった

――ここまで継続的に長期間、共同研究を続けることができたのはなぜでしょう。

新村研究初期は位置計測端末やVRシステムなども不完全で、情報も断片的にしか収集できませんでした。端末を安定させたり、サービス計測の方法論自体の開発をしたりして本当に使えるシステムにしていくには、どうしても時間がかかった、ということがあります。それで諦めるのではなく、かけるべき時間だと理解していました。

蔵田製造業には研究開発に投資する文化がありますが、サービス産業では必ずしもそうではありません。コストを費やして長期間の研究に取り組んだがんこフードサービスは、その点で稀有な企業だと思います。ビジネスと研究両方のマインドをもった新村さんに感謝しています。また、こういう共同研究の場合、結果をオープンにできないこともありますが、研究者としては知見を社会に還元できることは重要です。がんこフードサービスはその点でもオープンで、とても有難かったです。

新村外食産業は、ほかの業種と比べて収益性が低い業界です。研究開発に投資を続けたのは、当社のオーナーが、自社だけではなく業界全体をよくしたいと考えているためです。これまでの勘と経験による経営は否定しませんが、店舗の生産性と収益性を高め、業界全体をよくするにはこれまでのやり方では通用しない、一歩先に行くには科学的な知見も必要だとわかっているのです。

また、共同研究自体、息長く取り組む方がよいと私は思っています。研究開発においては、組織を継続させ、人間関係や研究の連続性を切らずに熟成させていく方が、最終的によい成果が得られるのではないでしょうか。

――これまでの成果を、どのように評価していますか。

新村ある程度の生産性の改善につながったとはいえ、私のやりたいことはまだできていません。これまでしてきたことは、生産性を上げるための準備だったと思っています。

2006年から工学的アプローチにチャレンジしてきましたが、現場を把握し、感覚的なことを定量化する技術ができ、10年たって、それらがようやく使える技術、方法論になったところです。今、研究は第二ステージに入りました。労働力の投入量の制御などを積極的に進めることで、人件費に換算して10年前は10 %程度だった削減量を、 25~30 %まで減らせると見込んでいます。

新たな技術開発で外食産業全体を活性化させる

新村現在は銀座一丁目店の調理場の生産システムの向上に取り組んでいます。現状を把握し、調理場のレイアウトを変えることで、人間の労働量がどう変わるかをシミュレーションし、実際に現場に組み入れていく予定です。

蔵田例えば、物流倉庫をシミュレーションするのであれば、従業員、棚、在庫を見ればよいのでモデル化しやすく、調理場はそれに近いのですが、飲食店では刻一刻とオーダーが変化するうえ、顧客、従業員、調理場、フロアとすべてがかかわり合うため、モデル化すること自体が容易ではありません。最終的には、調理場だけではなく接客フロアも含め、すべてをシミュレーションできるようにしたいと考えています。

新村これまで外食産業で生産性向上に取り組んできた企業はありますが、いずれも現場での加工プロセスを減らす方向での改善でした。当社は研究開発から取り組み、仕事の一部だけではなく、すべてのプロセスでの生産性向上を目指しています。

そこまでするのは、収益性を何%上げるというような、自社の短期的な目標達成のためだけではありません。先ほども言った通り、業界全体をよくしたいという思いからなのです。産業の質を決めるのは人材です。収益性を上げて外食産業によい人材が入ってくるようになれば、業界全体が盛り上がっていくでしょう。

蔵田そして、業界をよくするには、そのための技術や工学的アプローチがいるということですね。

新村そうです。技術を開発するには、まず実験台が必要でしょう。知財も、基盤的なものは産総研が押さえ、成果はサービス業界全体で使うべきだと考えています。

さらに言えば、自分が生きているうちに結果が出なくてもかまいません。現在、製造業で議論されていることが、100年後には外食産業でも当たり前に議論されているでしょう。私たちの研究がそのときの基礎になればよいと思うのです。

情報技術を人手不足の解消や技術伝承に役立てる

――現在IoTやAIを含め、情報技術を用いて社会的な課題を解決していこうという流れがありますが、サービス産業ではどうでしょう。

新村「AIは人間の仕事を奪うのか」などという議論がありますが、実際問題として労働集約型産業では人手不足が大きな課題であり、不足分を補完しないことには産業が回っていきません。情報技術はそのような課題を解決するために役立つでしょう。

別の観点では、例えば滅びゆく調理技術の保存に用いることです。炭火で魚や肉を焼くなどの技術は、今居るベテランの職人が引退すると継承されない可能性があります。これまではVTRで記録してきましたが、AIに記憶させておけば、一度技術が滅びても、いつか再現できると思うのです。技術の保存継承の問題には多くの伝統文化が直面しており、この分野にIoTやAIは貢献できると考えています。

蔵田これまで人の動きをモーションキャプチャーで記録するときは、体全体にセンサーを付けて限られた空間内で記録する必要がありました。しかし、サービス産業においては、場所を選ばないこと、サービスの現場を邪魔しない形でセンサーを付けて、一挙手一投足を計測し、記録できることが重要です。

その技術は、新村さんが例に挙げた技術アーカイブのほか、労働の負担計測にも役立ちます。スキルの向上や技術の習熟のスピードアップができるようになり、生産性や労働負荷が改善すれば、顧客満足の向上にもつながると思います。

また、地方の人口減少・人手不足は深刻で、必要な業務の維持にさえ不安が感じられる状況もあります。サービス工学のアプローチでこのような社会の課題の解決を進めていきたいですし、現在はまだ情報技術の有効性が意識されていない分野でも、おそらくサービス工学の知見を役立てられることはあると思います。幅広く産業界の皆さまからご提案いただきながら、サービス工学のアプローチでさまざまな課題の解決につなげていきたいと考えています。

*1: 先進的な取り組みを行っている企業・団体を、2007 ~ 2010年に表彰・公表。企業・団体の一層の取り組みを喚起し、優良事例を広く普及・共有することで、イノベーションや生産性向上を促進することが目的。[参照元に戻る]

*2: 歩行者用の推測航法(Pedestrian Dead-Reckoning)。屋内で利用できる位置・方位計測技術や規格は多岐にわたり、計測対象・場所の構造などに応じて適した技術は異なる。PDRは、加速度、角速度、磁気、気圧の各センサーデータに基づいて、歩行動作、移動速度ベクトル、姿勢、相対高度変化量を推定する手法。インフラ整備が不要で、点の集合ではなく線(形、曲率)としての軌跡、姿勢、動作を取得できるのが特徴。[参照元に戻る]

人間情報研究部門

サービス観測・モデル化研究グループ

研究グループ長

蔵田 武志

Kurata Takeshi

がんこフードサービス株式会社

取締役副社長

新村 猛

Shimmura Takeshi

お気軽にお問い合わせください

産総研

情報・人間工学領域

人間情報研究部門

- 〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第1

- hiri-liaison-ml*aist.go.jp

(*を@に変更して送信してください)

がんこフードサービス株式会社