ここにもあった!産総研

金が触媒になる!?常識を覆す金ナノ粒子触媒の発見

20世紀の石油化学工業にとって、貴金属は欠かすことのできない触媒だった。しかし、金はその例外であった。金は当時、触媒としての働きがない元素だと見られていたのだ。その“常識”を覆したのが、産総研(当時・工業技術院大阪工業技術研究所)に在籍していた春田正毅である。 1982年、春田は金のナノ粒子を調製し、それらの一部に触媒活性を発見。触媒化学に新たな地平を切り拓き、世界的な金触媒研究の潮流を作り出した。

金は触媒にならないのか?

20世紀初頭に実用化された固体触媒は、触媒化学を進化させ、その後の石油化学産業の発展をもたらした。金属硫化物や金属酸化物など、さまざまなものが触媒として用いられたが、中でも酸化にも還元にも使える貴金属触媒は幅広い用途をもち、石油化学全般や自動車エンジンの排ガス浄化などに応用されてきた。しかし、貴金属は高価である。そのため、微粒子にして表面積を稼ぐ工夫がなされてきた。いわば貴金属触媒の技術は、ナノテクノロジーの先駆けでもあった。

しかしながら、すべての貴金属が触媒として用いられたわけではない。金は触媒としての活性が乏しいと考えられ、長い間、手つかずとなっていた。

学会での質問に触発される

1974年、産総研の前身である工業技術院では、新エネルギーの研究開発プロジェクトが進められていた。春田正毅はその大阪工業技術研究所で、触媒を使った水素の燃焼技術の研究を担当することになった。新しい暖房器具や調理器具の開発に向け、水素を100~300 ℃で穏やかに燃焼させる技術を生み出そうというのだ。目標はアルミニウム、鉄、コバルトなどの卑金属酸化物から、白金に匹敵する高活性な触媒を開発することだったが、そのとき春田は、貴金属についても同様の研究を行えば、両者の違いを知ることができると考えた。

プロジェクト本来の目的とは別に進められた貴金属触媒の研究で、春田は、金属酸化物の水素酸化の触媒活性は、金属イオンと酸素イオンの結合エネルギーの大きさに対して火山型の相関を示すこと、グラフのピークを境に左右に位置する金属を混ぜ合わせると複合効果が現れ、より高活性な触媒ができることを発見した。

このとき蓄積した実験データを元に、1982年9月、留学先のベルギーで開催された国際触媒調製会議において金属酸化物の水素酸化の触媒活性についての発表をすると、会場から「金は試したか?」との質問が出された。まだ試していなかった。質問者は、金でも一酸化炭素(CO)の酸化反応が起こるのではないかと指摘したのだ。この言葉が、後に触媒化学の研究を大きく変えることになる。

常識が覆された!

帰国した春田は、さっそく金と卑金属との複合酸化物を調製し、水素とCOの酸化に対する触媒活性を調べ始めた。

ある日、固定床流通式のCO酸化反応器でこの触媒活性を調べていると、驚くべきことがわかった。マイナス77 ℃まで冷却を続けても、COの酸化が起こったのだ。

通常、パラジウムや白金をアルミナやシリカのような金属酸化物上に担持したものを触媒とすると、COを酸化させるためには100 ℃以上にする必要があり、温度が下がるにつれて酸化反応は起こらなくなる。しかし金触媒では、それより約200 ℃低い温度でも、CO酸化の効率を維持できるということがわかった。これは、金に対するそれまでの常識を覆す大発見であった。

しかし、春田は慎重だった。すぐに発表せず、触媒調製や触媒活性測定の条件を変えて、何度も実験を繰り返した。特許出願を行ったのは、いつでも再現できる準備が整った1984年のことだった。講演会で発表すると、会場は水を打ったように静まりかえったという。

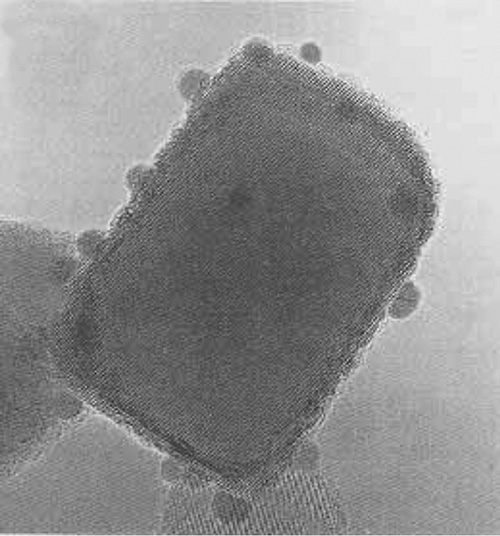

酸化チタンに付着した金ナノ粒子の電子顕微鏡像

酸化チタンに付着した金ナノ粒子の電子顕微鏡像

同年、のちにカーボンナノチューブの発見で知られる飯島澄男に、高分解能透過型電子顕微鏡での金触媒サンプルの観察を依頼。直径30 nm前後の酸化第二鉄(Fe2O3)の微粒子上に、約4 nmの金の超微粒子が分散、固定化されていることが明らかになった。ここから春田はあらゆる種類の担体上に金をナノ粒子やクラスターとして担持する手法を開発し、金が得意とする化学反応を調べ、また、金ナノ粒子触媒によるCO酸化の反応機構も解明したのである。

金は、パラジウムや白金の102~104倍という、はるかに高い触媒活性を示す。同じ温度で、10倍高い効率で反応するということは、1/10の時間で同じ量の反応が起きるということであり、産業化の観点から優れた点と言える。

広がる可能性に期待が集まる

春田が発見した金の触媒作用は、企業により実用化が進められた。初めて市場に登場したのは1992年、松下住設機器株式会社の洗浄式トイレの脱臭触媒としてだった。2008年には株式会社旭化成ケミカルスが金―酸化ニッケル触媒を用いてメタクリル酸メチルを製造、欧米に先駆けて化成品の商業生産を開始した。自動車産業ではイタリアのフィアット社がディーゼルエンジンに金-パラジウム二元系触媒を搭載。環境分野でも、金ナノ粒子はアルシンやホスフィンなどの有毒ガスの微量検知や、地下水の浄化に貢献している。

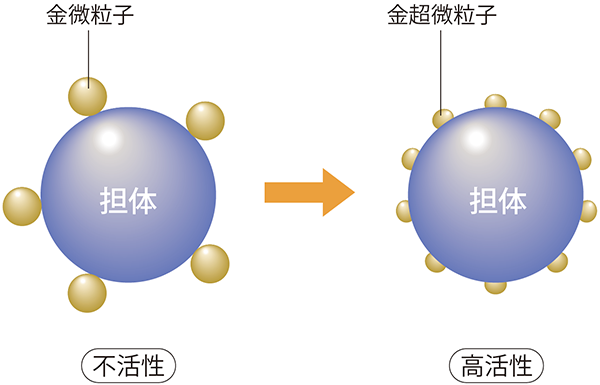

それまでの触媒では、金は球状、粒子径は10 nm以上で不活性(左)だった。金が5 nm以下の半球状粒子として担体とくっつくと活性が出現する(右)。

それまでの触媒では、金は球状、粒子径は10 nm以上で不活性(左)だった。金が5 nm以下の半球状粒子として担体とくっつくと活性が出現する(右)。

金ナノ粒子触媒に対する国内外からの関心は2000年以降とみに高まり、春田の論文の引用数も急激に増えてきている。これを受けて春田は、2012年に「トムソン・ロイター引用栄誉賞」を受賞した。今後、担体の種類や金ナノ粒子のサイズや構造の特異性(size- and structure-specificity)*1を制御することで、さらに多様な化学反応の実用化が進んでいくだろう。

春田は2005年より首都大学東京で教鞭をとる傍ら、2012年に中国科学院の大連化学物理研究所内「金触媒研究センター」センター長を兼任し、2013年にはハルタゴールド株式会社(首都大学東京発ベンチャー)を立ち上げ、金ナノ粒子触媒のさらなる可能性を追求し続けている。

*1: 現在は、単に金ナノ粒子のサイズを小さくすればよいということではなく、どのようなサイズがよいかを見極めて選ぶということが、重要であることがわかってきている。[参照元へ戻る]