ここにもあった!産総研

「火山噴火予知連絡会」で活動

火山噴火後の記者会見などで目にする「火山噴火予知連絡会」は、大学や研究機関などを含む関係機関の火山に関する研究および業務の成果や情報の交換、火山現象についての総合的な判断を行う組織だ。1974年発足のこの連絡会には産総研の研究者も委員として参加、日本の火山の調査研究と噴火情報の知見の蓄積に貢献している。

御嶽山の噴火でただちに現地調査を開始

御嶽山に登る捜索隊

御嶽山に登る捜索隊

読売新聞社のヘリコプターより撮影(2014年9月28日)

2014年9月27日午前11時52分頃、岐阜・長野県境にそびえる御嶽山で起きた噴火は、人々の記憶に新しいだろう。天候に恵まれた週末とあって山頂付近は登山客でにぎわい、その結果、多くの人々が犠牲になった。

噴火後まもなく、産総研も緊急調査班を組織し、研究者を現地に派遣。大学やほかの研究機関と協力して現地調査を行い、解析結果を火山噴火予知連絡会に随時報告した。

まず、噴火翌日の28日には、報道ヘリに同乗し上空から噴火口付近の撮影を行うと同時に、噴煙の高さや色、今回の火口列がどのように形成されたかを確認した。火口列というのは複数の火口のことで、配列に規則性があることも多く、過去の噴火事例と比較して、今後の噴火推移を予測する手掛かりになるものだ。

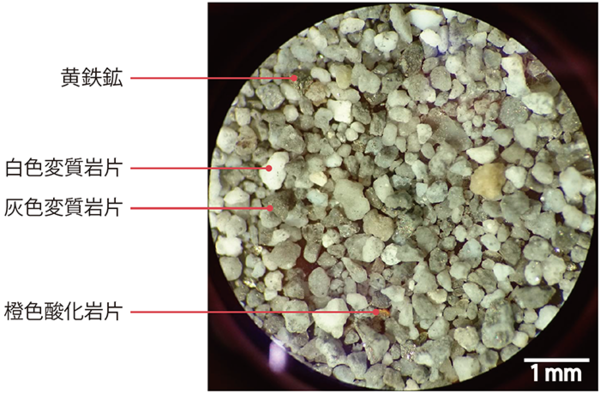

さらに、採取した火山灰をその場で解析したところ、火山灰はほぼすべて変質岩片から成り、マグマ物質をほとんど含んでいないことがわかった。これにより、今回の噴火が「水蒸気爆発」であり、大規模な噴火に発展する可能性は低いと判断された。被害者の捜索・救出活動は一刻を争う。だからといって火山の状態がわからないまま入山はできない。噴火の状態の正確な把握は、二次災害を防ぎ、捜索活動の安全性も支えたのである。

火山灰の分析は、いまやその場で

現在火山灰の分析は、研究室にもち帰る前に採取後すぐに現地で行われている。スマートフォンで撮影し、水で洗い、持参した顕微鏡で観察・解析をする。噴火後、できるだけ早いタイミングで報告できるように用意された、このもち運び可能な顕微鏡セットは、既存の機器を組み合わせ、使用法を工夫して野外の現場で使えるよう産総研の研究者が改良したもので、2014年の御嶽山の噴火の調査で初めて使われた。もちろん、その後は試料を研究室にもち帰り、詳細な解析を行っている。

火山灰の実体顕微鏡写真

火山灰の実体顕微鏡写真

大部分を変質岩片が占めている

噴火の発生履歴を調べる

火山の調査研究といっても幅広いが、特定の火山について恒常的に火山活動を観測する役割は、大学や気象庁が担っている。産総研は、今回の御嶽山の噴火時の活動のように、採取試料を分析することで、調査対象がどのような火山であり、どのような噴火をしたのかを把握することに貢献している。

過去の噴火の発生履歴や、噴火の過程に関する情報は、噴火活動の将来的な推移を予測する上で重要な判断材料の一つになる。そのため産総研では、火山噴火時の緊急調査という機会にとどまらず、日本各地の活動の活発な火山を対象にした噴火履歴の調査を継続的に行っている。この積み重ねが、いざというときの的確な火山の状況把握につながるのである。