精度の高い計量標準をものづくりの現場でもっと気軽に使いやすく

精度の高い計量標準をものづくりの現場でもっと気軽に使いやすく

2016/04/30

精度の高い計量標準をものづくりの現場でもっと気軽に使いやすく周辺環境の影響を受けにくい超小型標準抵抗器

生活の中で、当たり前に使われている長さや重さ、電気などの単位。これらは人々の生活を支えるだけでなく、すべての研究活動に不可欠な基準であり、科学技術の発展や産業の基礎ともなっている。企業や研究機関などで用いられている長さや重さ、電気量などを測定する機器は、法令などに基づいて校正(数値のずれの度合いの計測)が行われるが、校正機関を上流にたどっていくとその源流には産総研・計量標準総合センターがある。産総研は、これら長さや重さ、電気などの単位である計量標準について、その設定と普及を行う国家機関であり、日本における総本山ともいえる存在だ。

生活の中で、当たり前に使われている長さや重さ、電気などの単位。これらは人々の生活を支えるだけでなく、すべての研究活動に不可欠な基準であり、科学技術の発展や産業の基礎ともなっている。企業や研究機関などで用いられている長さや重さ、電気量などを測定する機器は、法令などに基づいて校正(数値のずれの度合いの計測)が行われるが、校正機関を上流にたどっていくとその源流には産総研・計量標準総合センターがある。産総研は、これら長さや重さ、電気などの単位である計量標準について、その設定と普及を行う国家機関であり、日本における総本山ともいえる存在だ。

一方で産総研は、より使いやすい標準や標準器の研究・開発にも取り組んでおり、2011年には、精度と使いやすさを大幅に向上させた電気抵抗の標準器(標準抵抗器)の開発に成功した。

日本の“はかる”を守り、育てる

日常生活の中で、私たちは“はかられた値”に疑問をもつことがない。スーパーの精肉売り場で200 gという表示を見れば200 gだと思い、100 m走の記録が10 秒だと言われればそう信じる。計測値を当たり前に受け入れられるのは、計量法という法律に基づき、計量の基準(標準)のトレーサビリティが担保されているからだ。そして、その基準は国際的にも厳密に整合性が担保されている。

つまり、私たちの生活や産業は、計量標準なくしては成り立たなくなっており、計量標準は社会基盤そのものとも言えるのだ。

「そのように重要な基盤技術である計量標準について、日本では産総研の計量標準総合センターが、国家標準の開発やそれに基づく標準供給を行っています。また、精度を上げるとともに、より使いやすい標準をつくるのも私たちの研究課題です」

そう語る同センターの金子晋久は、2011年、精度と小型化・使い勝手を両立させた企業や研究所の現場で使用する標準抵抗器の開発に成功した。

産業機器などの開発・製造の過程では、測定器を用いて製品や部品の電気抵抗を計測していることも多いが、これらの測定器が示す値が正しいかどうかは、標準抵抗器を用いて定期的に確認されている。

この確認作業を「校正」といい、多くの企業は普段、測定器を自社で保有している標準抵抗器で校正する。この標準抵抗器は多くの場合一年に一度、日本電気計器検定所(JEMIC)などの校正機関の標準抵抗器で校正され、さらに校正機関の標準抵抗器は最終的には産総研が保有する抵抗の国家標準に基づく校正を受けるという仕組みになっている。産総研が、校正機関の標準抵抗器を、日本に1台しかない抵抗の国家標準で校正することで、国内すべての測定器が、産総研がもつ国家標準につながり、抵抗値の確かさが確保されているのである。

手のひらサイズの標準器を目指して

標準抵抗器は、通常ニッケルやクロムなどを含む合金線を巻いて、一定の抵抗値をもつように作られている。これまでの標準抵抗器は、精度の高いものだと約30×20×20 cm(救急箱ほど)のサイズ、約5 kgとずっしりと重い。また周辺の温度の影響も受けやすいため、温度管理が難しく、決して扱いやすいとは言えなかった。

「これまでのほとんどの標準抵抗器は、温度変化の影響を避けるために、比熱の大きいオイル槽に浸して保管する必要があります。また、デリケートで振動に弱いため、移動させる場合は静かにもち運ばなくてはなりません。その上、別の場所から移動させた後は、安定した値を得るまでに半日~1日かかりますし、慣れていないと端子をつける位置を間違えて壊してしまう危険もあります。このため校正作業には、熟練の技術や集中力が必要だったのです」

産総研に入所して計量標準の研究に携わるまで、金子は標準抵抗器がここまでアナログ的で扱いにくいものだとは知らなかったと言う。そして、もっと現場で扱いやすい標準抵抗器が必要と考え、「手のひらにのるサイズ」の標準抵抗器の開発に着手した。

2006年、小型で軽く、振動にも強く、従来品以上に精度の高い標準抵抗器の開発を目指し、精密抵抗器のトップメーカー、アルファ・エレクトロニクス株式会社との共同研究が始まった。

フィルム状の抵抗体をオイルに浮かせる

従来の標準抵抗器が周囲の環境や振動の影響を受けやすかった理由は、その構造にあった。合金の導線をコイル状に巻いて抵抗値を調整する標準抵抗器は、導線を土台に接着させるためにエポキシ系樹脂などの接着剤を用いている。しかし土台、合金の導線、接着剤はそれぞれ、温度や湿度、圧力など周囲の環境および経年に対する形状や特性などの変化量が異なる。つまりさまざまな条件下でそれぞれの物質の伸縮量にも差が出て、お互いに強いストレスが発生してしまうのだ。

そこで金子らは、コイルではなく厚さ50 µmのフィルム状の抵抗体を採用。この抵抗体をセラミック基材の狭い空間に差し込み、隙間にはシリコンオイルを充填し密閉した。

「温度などの周囲環境変化で各部材が伸縮したり、経年で特性が変わったりしても、抵抗体はシリコンオイルの中に浮いているので、それらの影響を受けずにすむわけです。シリコンオイルには高い粘性があるため、振動からくる一時的なひずみが生じる危険性も回避できます」

抵抗体をオイルに浮かせるメリットはそれだけではない。適切な熱容量のあるオイルが抵抗体のまわりにあることで、環境の急激な温度変化が緩和され、標準抵抗器が穏やかに周囲の温度になじみやすい。その結果、移動後も時間を置かずに校正作業ができるようになった。

発想から満足のいく試作品ができるまで、わずか1年半ほど。開発から早い段階で、目標とする基本性能が出せたのは、産総研が国家標準をもっていること、すなわち最高精度の標準と照合して検証できる環境にあったことが、大きく関係している。1週間ほど測定すれば長期的な経年変化率を予測できるので、新しい材料や作製条件を試すときでも、測定した結果をすぐにフィードバックし、今度は別の材料・条件で試す——といったサイクルを、速く回すことができたのだ。

「経年変化による影響を極限まで抑えるために抵抗体の材料も開発したのですが、その過程で、抵抗体の表面を薬品処理や焼鈍*1して新たな抵抗体を作製しては、すぐに国家標準で検証しました。材料などを変更して再検証するのも容易だったため、短期間で最適な条件を探し出せました」

金子はこの標準抵抗器の実用化、さらには汎用性の高い抵抗部品としての実用化を目指していたため、その後も綿密な実証実験を行った。振動試験やさまざまな環境での試験、経年変化の継続的な測定に加え、海外の研究所の協力も得ながら、飛行機に手持ちで乗り込んで輸送した場合と、国際宅配便で送った場合とで、開発した標準抵抗器の数値にどの程度ずれが出るのかも検証した。

測定器の部品として組み込める標準抵抗器

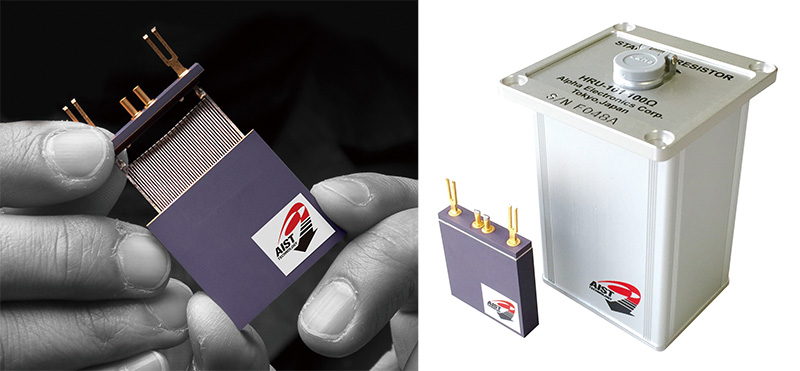

こうして完成したのが、4 cm角、厚みが7 mmの標準抵抗器だ。わずか25 gで、携帯電話の電池パック程度のサイズであるにもかかわらず、精度はこれまでの標準抵抗器から1桁上がった。コネクタを付けた製品形でも5 cm角、高さが8 cmで、重さは約130 gしかない。さらにオイル槽での保管も不要で、簡便な輸送手段でも測定値に問題が出ないほど振動に強い。動かしたあとでも時間を置く必要がなく、すぐに必要な値を安定的に得ることができる。職人技が必要だったこれまでの標準抵抗器とは異なり、作業ミスをしにくい設計で、誰でも校正作業ができるようにもなった。

(左)新たに開発した標準抵抗器(素子部分)からフィルム状の抵抗体を抜いた様子(4 cm角、厚さ7 mm、約25 g)

(左)新たに開発した標準抵抗器(素子部分)からフィルム状の抵抗体を抜いた様子(4 cm角、厚さ7 mm、約25 g)

(右)中に標準抵抗器を収めてコネクタを付けた抵抗標準器(製品)(5 cm角、高さ8 cm、約130 g)

「これまでの標準抵抗器に比べて、約千分の1から数十分の1ほどのサイズで、しかも精度が高く、格段に使いやすいものができました。これなら外的な環境変化にも強く、真夏に外に出しても、温度が戻るまでに何時間も待たず安定した値を出せます。恒温室などの特殊な保管設備なしでどこでも管理でき、維持管理のための高いコストも不要になりました」

小型化されたことで、さらに「標準抵抗器を測定器の部品として用いる」という新しい標準器の使い方も生み出された。

「測定器を校正する標準抵抗器を、初めから測定器の一部の部品として組み込むことで、標準がより広い範囲で使われるようになると考えています。今までは、精度の高い標準抵抗器を自社で用意するのは難しかったり、用意はできても校正に手間を感じたりして、企業の中には標準の活用に積極的ではないところも多くありました。しかし、そのような企業が精度の高い標準を使えれば、競争力のある製品の開発・製造につながる可能性が高まります。計量標準にとって大切なことは、高い精度と使いやすさです。それら両方を備えている新しい標準抵抗器を通じて、これから多くの企業により気軽に標準を使っていただきたいと思っています」

*1: 金属やガラスをある温度に加熱したのち、ゆっくりと冷却すること。金属やガラスの内部組織の均質化やひずみ除去のために行う熱処理操作の一つ。焼きなまし。[参照元に戻る]

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

量子電気標準研究グループ

研究グループ長

金子 晋久

Kaneko Nobu-Hisa

産総研

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門