社会に求められる「コンピュータの目」

社会に求められる「コンピュータの目」

2016/03/31

社会に求められる「コンピュータの目」 防犯、衛星、医療、農業に応用されるリアルタイム異常検出技術

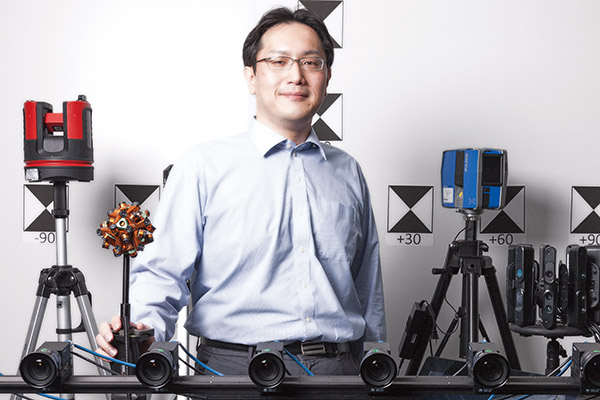

研究室にはさまざまなカメラがひしめいていた。小型カメラが球状に集められたもの、8台のカメラが横一列に並べられたものなど、これまで見たことのないものばかりだ。ここは、産総研知能システム研究部門コンピュータビジョン研究グループの研究室。特にコンピュータによる視覚情報認識の研究を担当し、画像解析などの技術を通して、ロボットを使った異常検知や、コンピュータによる危険予測自動化の実現を目指している。この研究グループが開発し、社会への「橋渡し」に取り組んでいる技術が「立体高次局所自己相関特徴抽出法」(Cubic Higher-order Local Auto Correlation 、CHLAC)と呼んでいるものだ。開発から10年、技術の実用化にかける研究者たちの思いを聞いた。

研究室にはさまざまなカメラがひしめいていた。小型カメラが球状に集められたもの、8台のカメラが横一列に並べられたものなど、これまで見たことのないものばかりだ。ここは、産総研知能システム研究部門コンピュータビジョン研究グループの研究室。特にコンピュータによる視覚情報認識の研究を担当し、画像解析などの技術を通して、ロボットを使った異常検知や、コンピュータによる危険予測自動化の実現を目指している。この研究グループが開発し、社会への「橋渡し」に取り組んでいる技術が「立体高次局所自己相関特徴抽出法」(Cubic Higher-order Local Auto Correlation 、CHLAC)と呼んでいるものだ。開発から10年、技術の実用化にかける研究者たちの思いを聞いた。

画像を記録するだけでなく今起きている異常の判断ができる

CHLACは、カメラの映像から異常や危険をリアルタイムで自動検出するのに有効な、動画像などの特徴を抽出する技術だ。この技術は2005年、産総研で大津展之、小林匠らによって開発された。

この基礎技術を用いた認識システムを、実用化につなげる「橋渡し」を担ってきた一人が岩田健司である。

「この技術は人間の目の代わりになるものです。しかも、視覚情報を認識・記録するだけではなく、状況判断ができます。これまで人間の目視確認が必要とされていたさまざまな作業や用途に活用できると、私は考えています」

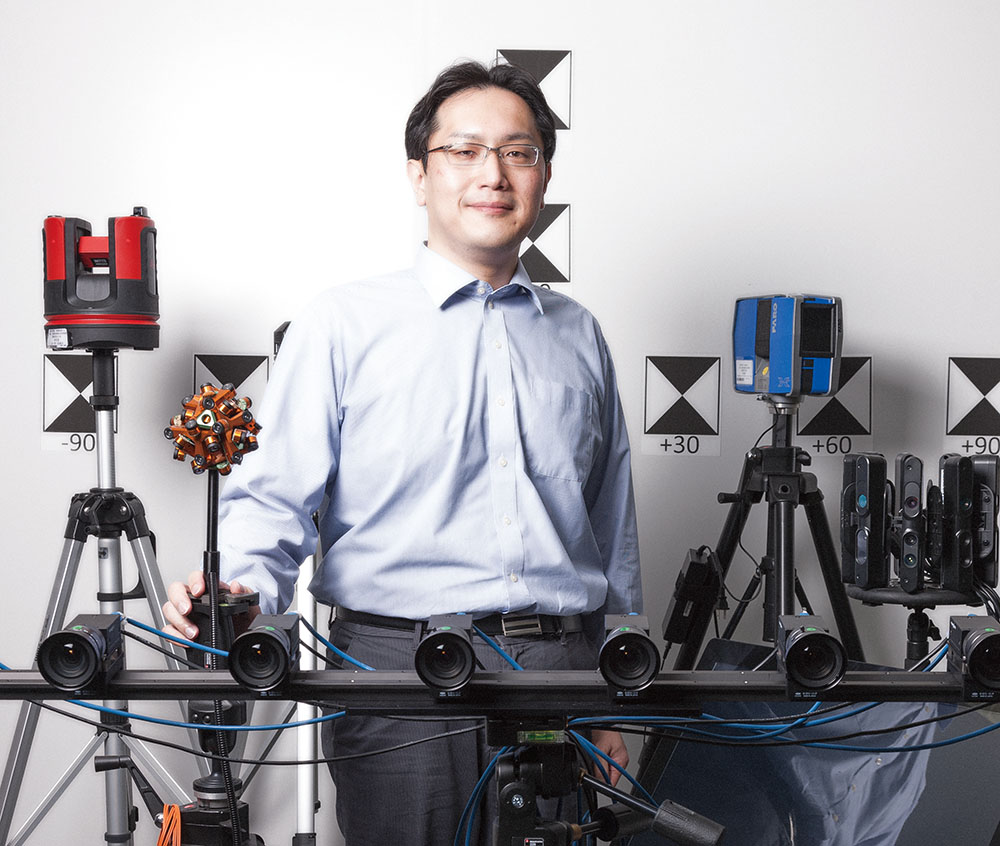

2000年代に入り、人々の安全・安心への関心は高まり、特に東日本大震災を経て、安全・安心な社会実現への要求は、一段と強くなった。その一方で日本の社会は労働人口の減少という課題にも直面し、作業を省力化・自動化するニーズが拡大している。その中で、これまで人に頼っていた異常検出技術の自動化に対する社会ニーズは高まり、2013年には衛星がとらえた画像の異常を感知・解析するソフトが米国で開発され、実用化された。そして産総研では、ガン細胞検出などの医療用途、農業の自動化を実現する際の安全装置、橋などのコンクリート構造物の劣化診断など、幅広い分野での実用化研究が進められている。

異常検出技術の社会的ニーズ

異常検出技術の社会的ニーズ

世界最高性能を実現したCHLACの動画像認識精度

話を開発当初に戻そう。2000年代に入り、主に防犯を目的に、各所に監視カメラが設置されていった。しかし、監視カメラを通して、すべての映像を常に、人が監視することはコスト的に難しく、記録された映像を事故・犯罪の発生後の確認に用いることがほとんどだった。コストの問題を別にしても、人が監視する場合、見落としなく常時注意を払い続けるのは容易ではない。このため、監視カメラの映像から異常を自動的に識別し、検知するシステムが強く望まれていた。

このような要望に応えるため開発された技術がCHLACだ。従来からあった縦×横の2次元で画像処理を行うHLAC(高次局所自己相関特徴抽出法)に時間軸を追加し、動きの情報を扱えるように拡張した。2005年、産総研で開発されたこのCHLACは、それまでの動画像の認識精度を大幅に向上する技術として、同年、米国国立標準技術研究所(NIST)による国際コンペティションで世界最高性能と認められた。

高速化と使いやすさを追求

ここから岩田が参加し、実用化に向けた研究開発がスタートした。しかし、静止画や音声に比べて動く映像のデータサイズははるかに大きく、さらにそこからリアルタイムで異常動作を検出するとなると、莫大な情報処理が必要となる。監視カメラシステムとして実用化するには、負荷の大きいその作業をノートパソコンでもできるようにしなければならなかった。

「動画のデータサイズは、とても大きい。しかも、監視するという要求に応えて、カメラは急速に高性能になっていましたので、HD(高精細度)で撮影された映像も高速処理ができるようにしなければならないと考えました」

岩田はこの課題を並列処理の手法を用いることでクリアし、10倍の高速化を実現。2008年、ノートパソコンを使って高精細な映像からも自動異常検出ができるシステムができあがった。

しかし、それだけですぐに企業などに使ってもらえるわけではない。「使ってもらえる技術」にするための工夫は続いた。

「プログラムを自分で組まなければならないとなると、お金も時間もかかります。私は、どうすればユーザーが気軽に使えるツールになるのかを考えました」

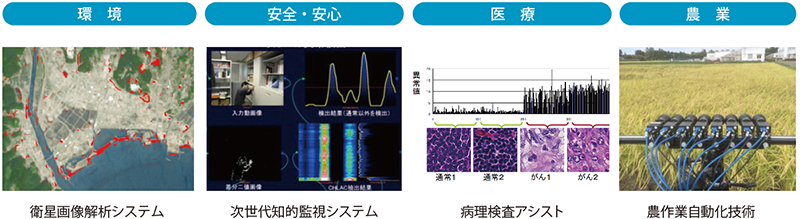

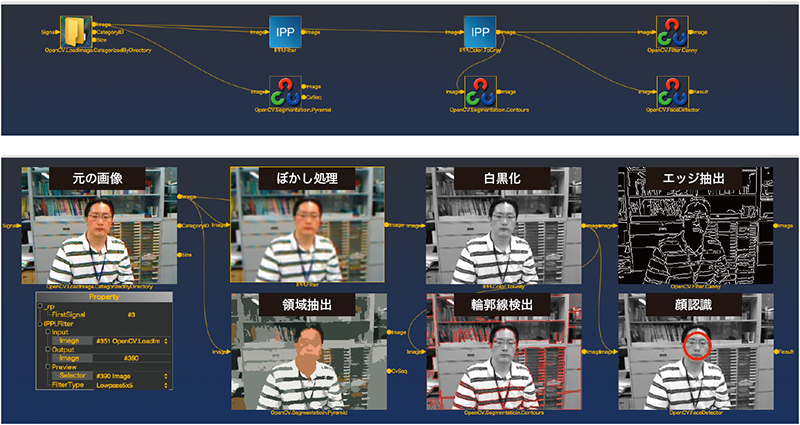

そこで開発されたのが、自社製品に合ったソフトを簡単に作成できる「Lavatube」というプラットフォームだ。Lavatubeを用いると、画面に用意されたアイコンを配置するだけで必要なプログラムができあがる。各アイコンは「ぼかし処理」「白黒化」「エッジ抽出」「領域抽出」「輪郭線検出」「顔認識」など、さまざまな画像処理のプログラムがパッケージ化されたもので、ユーザーは使いたい処理のアイコンを選び、置いたり並べたりするだけで、必要な機能をもつソフトをつくれるというわけだ。パッケージで用意された処理以上のことをしたければ、自由に機能拡張もできる。

この手軽さを実現したことにより、CHLACを用いた認識システムは実用化へ大きな一歩を踏み出した。

Lavatubeの作業画面

Lavatubeの作業画面

画面上に画像処理を指示するアイコンを置き、任意の順番につなげる(上図)だけで、さまざまな画像処理を行える(下図)プログラムを、簡単に作成・カスタマイズできる。

使えるかたちで見せて「いいね」と思ってもらう

もう一つ、このようなソフトウェア技術の実用化にあたって難しいのは、実際にその機能をユーザーに、どのように理解してもらうかだ。いくら技術が素晴らしくても、言葉やパワーポイントの説明だけでは、「へえ、本当?」という感想で終わってしまう。

「だから私は、このソフトウェアを使って、実際に画像処理を行うデモサンプルを作成し、見えるかたちにして示すことを心がけました」

ガン細胞診断用途であれば、それに合わせたプログラムを組む。そして、医師にサンプル画像を提供してもらい、その場で読み込ませて結果を見る。実際、正常細胞とガン細胞をみごとに識別し、画像処理の専門家ではない医師たちに「確かに使えるかもしれない」と思ってもらえたという。現在産総研は、神奈川県立がんセンターからデータと知見の提供を受け、医療用画像診断システムの開発を進めている。

監視カメラの映像処理という用途からスタートしたCHLACを用いた認識システムは、現在、その範疇を超え、医療や農業、インフラの劣化診断など、さまざまな分野での実用化が期待されている。画像を学習し認識する技術はさらに進歩しており、最近ではディープラーニングなど、より認識精度の高い手法の開発が続いている。コンピュータビジョン研究グループではこれら最新の技術も盛り込み、手法の改良と現場での適応を繰り返すことで、実用化のためのさまざまな問題の解決に取り組んでいる。

「技術を社会に出していくには、研究者が論文だけ書いていても進みません。大切なのは、ユーザーの方に『この技術、いいんじゃない?使えそう!』と実感してもらうこと。そして、そう思ってくれた人と、一緒にやってみること。やり始めれば実用化の際の問題点も見えてきます」

実用化に向けて多様な実験データが取得できれば、基礎研究にもフィードバックできる。基礎研究と応用研究の相互のやりとりの中で、どちらの研究も進展していく。

現在、多数寄せられる問い合わせや相談には、知能システム研究部門が属する情報・人間工学領域の研究戦略部の調整・支援を受けてきめ細かく対応している。

「優れた基礎研究を他の技術と組み合わせ、製品化までもっていく道のりは平坦ではありません。しかし、産総研にはそれができる研究者が数多くいます。ぜひ要望を出して、産総研の技術と人材、知見を活用してください」

CHLACの開発から10年。動画像認識技術を社会で活用する動きは、いよいよ本格的になっている。

知能システム研究部門

コンピュータビジョン研究グループ

主任研究員

岩田 健司

Iwata Kenji

お気軽にお問い合わせください

産総研

情報・人間工学領域

知能システム研究部門

- 〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2