「目的に向けて人工物を作り出し、世界を変える。それが工学者(エンジニア)です」

そう話したのは、産業技術総合研究所(以下、産総研)人間社会拡張研究部門の小島一浩さん。

違和感を持ったことを解決するために人工物を作り出し、それを使って社会を変えていく。

それが産総研で研究する人たちの仕事です。

宮崎県立宮崎西高等学校の1年生54名が2025年8月1日、教員と共に宮崎県から千葉県にある産総研柏センターにやってきました。

これから進路選択をするうえで、理系の魅力を知って欲しいと高校が見学会を企画し、次世代の育成も大切なミッションだと考える産総研柏センターとして協力しています。

ファッション×運動で健康を促すステルスヘルスケア

ファッション×運動で健康を促すステルスヘルスケア

「文脈を変更することで、健康無関心層にアプローチする」とは?

ステルスヘルスケア(気づかれないようなヘルスケア)の研究について紹介したのは、人間社会拡張研究部門拡張介入オペレーション研究グループの小林吉之さん。

小林さんはサッカーに真剣に取り組んでいた高校生時代、サッカーシューズが足に合わないことに違和感を覚えたと言います。

進路選択の時に人間工学という学問があることを知り、早稲田大学人間科学部へ進学。

そこから歩くことの研究を始め、足裏の健康から身体全体への健康へとテーマは広がりました。

現在は、日本が抱える超高齢化社会という課題解決のために、①高齢者がなるべく元気でいられる、②若い人たちが元気に年を取っていくための仕組みづくりについて、研究をしています。

運動しましょうと言っても、なかなか運動する人は増えないのが現実。

特に若い女性(20代~40代)で運動している人はわずか10%と言われています。

忙しいわけではないけど運動をしない人たちが、楽しんで運動できるような仕組みとして、今回はファッションをキーワードにした取り組みを紹介しました。

モデルになったつもりで歩いてみましょう!

あなたは2009年のルイヴィトンです。

|

あなたは2000年のベルサーチですね。

|

|

|

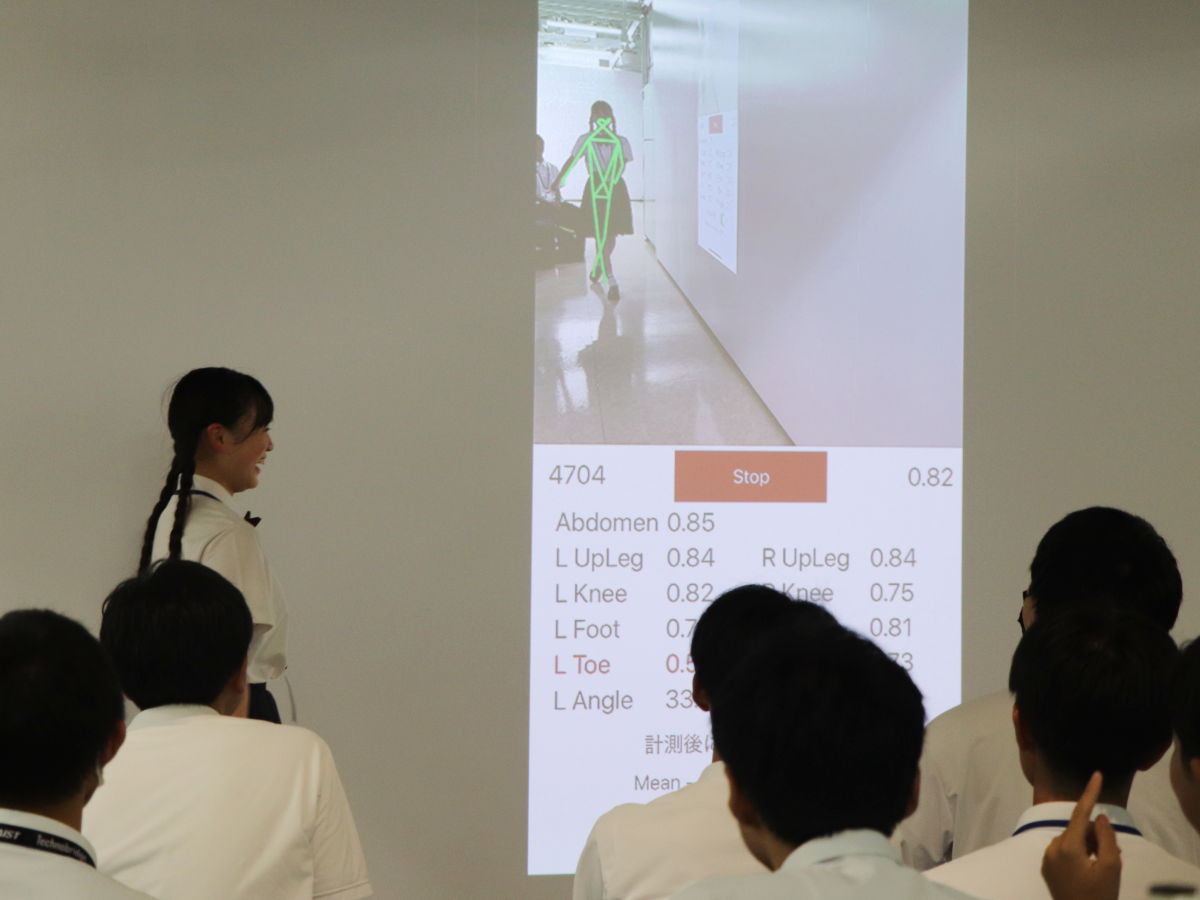

歩き方をモーションキャプチャーで計測すると、どの時代のどのファッションブランドの歩き方に近いかがわかり、似合うファッションの提案をしてくれます。

これは、

2024年に発表された論文に基づいて判別されています。

高校生たちも、大いに盛り上がりました。

これなら、若い女性にも関心を持ってもらえそうです。

今、関心をもってもらえそうなことをやってもらうことで、運動につなげる。

これが「文脈を変える」です。

ステルスヘルスケア、様々な分野で可能性を感じませんか。

現実と仮想をつなぐインターバース技術

「インターバースという言葉は聞いたことがないと思いますが」と話し始めたのは、人間社会拡張研究部門インターバース研究グループのグループ長一刈良介さん。

インターバースとは、メタバース(仮想空間)とユニバース(現実世界)の間のことを表す言葉です。

現実世界では難しいことも、バーチャルリアリティを使ってできるようにする研究をしています。

例えば、XR技術を使ってトレーニングをしてスキルアップすることで、働く場の支援につなげています。

働く現場をバーチャルで再現し、その中で建機の操作などのトレーニングをして、技術を磨きます。

柏センターには、ディスプレイに囲まれた環境の中で歩き回って、その中で人間の動きを計測し、評価をするための装置サービスフィールドシミュレーター(SFS)があります。

実際にSFSの中を歩く体験をしていただきました。

柏センターの一般公開では、この装置を使ってゲーム感覚を取り入れたプログラムを構築し、研究紹介をしています。

生活機能とはなんでしょう⁈

「私たちのグループは、ロボットを活用した生活機能の拡張について研究しているのですが、生活機能とはなんでしょう」そう問いかけたのは、人間社会拡張研究部門生活機能ロボティクス研究グループのグループ長田中秀幸さん。

生活機能とは心身の機能や運動だけでなく、活動や社会参加までをも含めた「人が生きることの全体像」を捉える概念です。その生活機能の向上を目的に様々な観点で研究活動をしています。

例えば、センサを作って人の動きや健康状態を測り、採ったデータを分析したり、計測技術をシステム化したりしています。

その技術を用いて、遠隔でリハビリテーションを行うなど人の生活に介入していきます。

今回は田中さんご自身のテーマである画像計測技術の高精度マーカについて、紹介をしました。

これはARマーカを高精度にした技術で、様々な分野に応用がきく技術です。

「高校の3年間はあっという間に過ぎてしまいます。光陰矢の如し、です」と田中さんはメッセージを送りました。

微小なもの作りの魅力⁈

「マイクロ流路の技術を使ってマイクロカプセルなどの小さいものを作る研究をしています」と話すのは、センシング技術研究部門スマートインタラクションデバイス研究グループの平間宏忠さん。

マイクロ流路とは、2枚の板を貼り合わせてその間にできる隙間のこと。

その隙間に気体や液体を流し込み、その反応を見ています。

このマイクロ流路の技術を使ってマイクロカプセルを作り、医療機器や医薬品、バイオセンサやVR技術開発などへ応用することが、平間さんの研究テーマです。

今回は、小さいものを見るのに使っている電子顕微鏡を、テクニカルスタッフの鈴木令さんの操作により体験しました。

電子顕微鏡で覗いてみたのは、身近にあった紙片や柏センターの玄関前にいた蟻さん。

モニターに映った画像に皆さん前のめりの姿勢。

小さなものの世界に関心を持っていただけたでしょうか。

学びを深める振り返り

見学会の最後の時間は、振り返りの体験です。

担当は、冒頭でご紹介した小島一浩さん。

振り返りは、反省することではなく学びをより深めるもの。

柏センターの見学を通してどんな発見があったか、「気づき」を得る学びの時間です。

感情グラフを作り、体験作文を書いて、それを交換して読みあう。

これは自己の探求と多様性を知ることを目的とした振り返りの技術で、小島さんは大学で講義をしたり、教員向けのセミナーをしたりして、社会へ展開しています。

研究の楽しさを伝えることは、できたでしょうか。

研究の楽しさを伝えることは、できたでしょうか。

生徒さんの振り返りシートに、「自分の興味を持ったことを深めると、すごいこともできるのかなと思った」という感想が書かれていました。

研究者の日々の取り組みや思いがしっかり伝わったようです。

柏センターのパロ「オーリー」も楽しく参加しました。

柏センター産学官連携推進室から

柏センター産学官連携推進室から

積極的にデモンストレーションに手を上げて参加したり、真っ直ぐな眼差しで研究者に質問をぶつけている姿に、ここから未来の研究者が育ってくれると良いなという期待を感じる時間でした。

中にはよく分からないという顔をしながら話を聞いている生徒もいましたが、何年か経って「そういうことだったのか」と、思い出してくれたら嬉しく思います。

室長 森 郁惠