MEMSセンシング&ネットワークシステム2025、NANO TECH2025などの展示会が2025年1月29~31日、東京ビッグサイトにて開催され、産総研からも多くの研究者が出展していました。柏センターで勤務する研究者たちの展示の様子をご紹介します。

蔵田さんは、4年のプロジェクトとして取り組んできた遠隔でリハビリを支援する研究ですが、最終年度を迎え、実用化に向けた取り組みについて紹介しています。

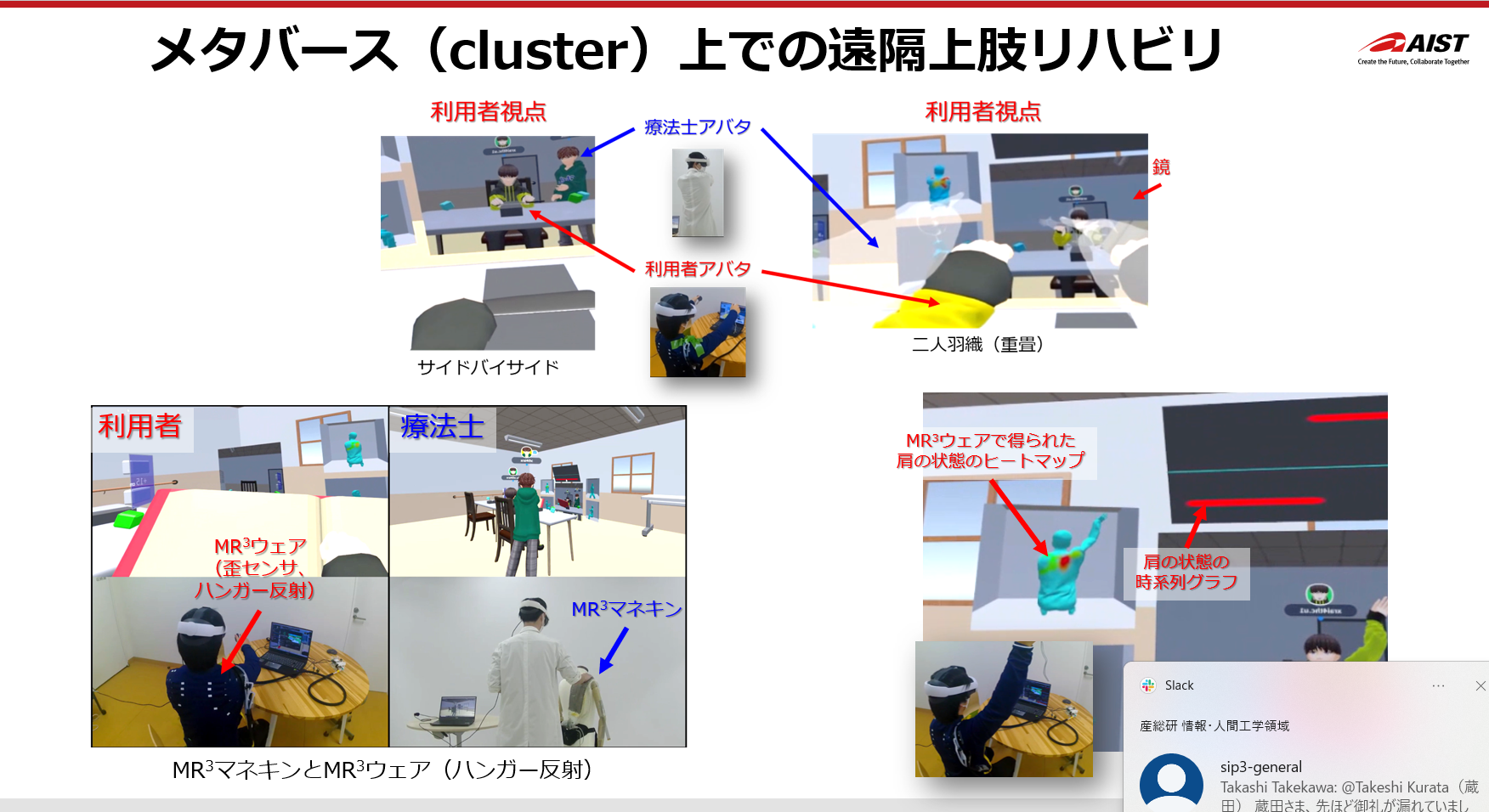

これは、日本で一番シェアが大きいと言われているメタバースのプラットフォームに遠隔リハビリワールドがあり、そこに理学療法士と利用者が同時に入ることで、遠隔で指導を受けることができるというシステムです。

利用者がセンサとアクチュエータが付いているMR³(エムアールキューブ)ウエアという服を着ることで、指導した通りの動きができているか、前回よりもよい動きができるようになっているかなどを遠隔から評価することができるようになります。

療法士が、圧力センサを表面に配置したMR³マネキンの特定の部位を押すと、どの部位にどのくらいの力をかけたかを、遠隔の利用者に可視化したり、ハンガー反射という錯覚を利用して、力学提示をすることができるのです。

相手のアバターを見ながら音声で会話をしてコミュニケーションを取るのですが、こうしたメタバースに入る人たちは自分の姿がどうなっているのかも気になるので、バーチャルミラーを遠隔リハビリワールドに設置することもあります。

この方が、自分の動きの確認もでき正確な動作を身に着けやすくなります。

こちらの画像では、背中にセンサやワイヤー、チューブなどを装着しています。

肩はいくつかのパーツでできていて、回転だけではなく、伸びたり縮んだり曲がったり、パーツが複合して多様な動きをしているのですが、それを正確に評価し、その結果を遠隔に伝えられるように、複数の歪みセンサを用いた計測技術を開発しているところです。

これが正確に伝えられるようになれば、指導したことができるようになっているかなどの判断材料となり、アバターだけでも評価ができるようになります。

このプロジェクトは産総研の技術だけでなく、京都大学医学部の専門家、東京大学VRの専門家、特定健康指導支援事業のセイコーエプソン株式会社、リハビリ事業の株式会社エブリハと5つの組織で、それぞれの得意分野の技術を組み合わせて共同研究してきました。

代表を務める蔵田さんは、目的に向けたデザイン設計を担い、そのために必要な技術を持った人に声をかけ、募ったり紹介してもらったりしながら、一緒に開発を進めてきました。

プロジェクトは今年度で終わりになりますが、今後はインターバースの中で展開していくと思われます。

蔵田さんの描く遠隔リハビリ支援は、労働人口にカウントされている働き盛りの人たちを含んでいます。

肩甲骨に注目してセンサの開発をしているのは、肩こりや五十肩を抱えたワーキングパーソンを対象と考えたからです。

身体の辛さを我慢しながら仕事をしている人が多く、QOLが低い状態で過ごしていて、いざ健康のためになにかしようとしたら時間もお金もかかるし、社会的経済損失にもつながってしまいます。

メタバースを活用した互恵ケア、同時にメタバースに入った人同士でそれぞれの動きをしながらコミュニティを膨らませてモチベーションを上げながらリハビリをしていく。

それが蔵田さんの理想形です。

関連記事

社会実装に向けた技術シーズ紹介① 人間・環境・ロボットなどを豊かにするセンサ、デバイス 人間拡張研究センター 武居 淳

社会実装に向けた技術シーズ紹介② ロボットハンドへの触覚付与 人間拡張研究センター 延島大樹

社会実装に向けた技術シーズ紹介③ 湿度変動電池を大幅にパワーアップ 人間拡張研究センター 駒﨑 友亮