4月の組織改編・人事異動で新体制となった柏センターは、2025年度も積極的に活動しています。

研究体制としては、「人間拡張研究センター」が「人間社会拡張研究部門」へ、センシングデバイスの研究チームは「センシング技術研究部門」の新たな研究グループヘと、次のステージに進みました。

「SMART SENSING2025」が2025年6月18日~20日、東京ビッグサイトで開催。

産総研の出展ブースで、柏センターの研究者を取材してきました。

人間社会拡張研究部門 生活機能ロボティクス研究グループ長の田中秀幸さんは、「企業との具体的な社会実装活動を実現したい」と話します。

企業との連携に向けた話が進んでいる研究はいくつもあるので、早くそれらが事業につながるよう、より具体的な活動をしていくと意気込み、「(グループの)メンバーの研究がひとつでも多く、実装されるといいなぁ」と呟きました。

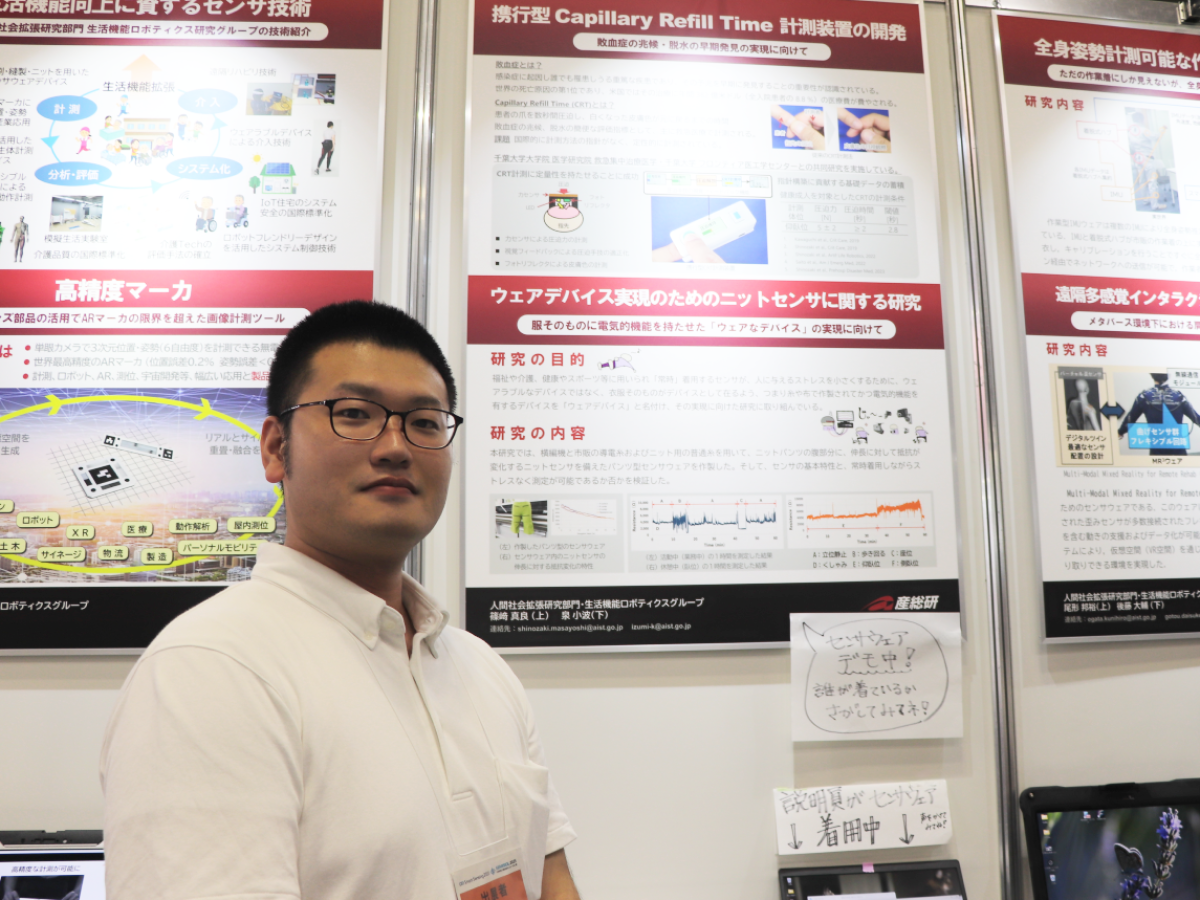

同グループの篠﨑真良さんは、医療現場を支援する機器開発に取り組んでいます。

紹介していたのは、携行型Capillary Refill Time 計測装置。

指先(爪)を圧迫して爪の下の肌色が白っぽくなり、圧迫を解いて元の色に戻るまでの時間をCapillary Refill Time(CRT:毛細血管再充満時間)と言います。

医療従事者たちは脱水症状や敗血症の兆候を早期にとらえるために、CRTを測っていますが、その判断は経験値によるところが大きく、ベテランと経験の浅い医療従事者とでは評価の度合いが違ってしまうという課題があります。

また、後から評価結果を比較したいと思っても定量的に数値化されているわけではないので、比較が難しいという課題もあります。

そこで篠﨑さんは、CRTを数値化できる装置の開発に取り組んできました。

シンプルな構造で、同じ圧迫の条件でCRTを測ることができるので、誰が測っても比較が可能です。

わかりやすい表示が出るよう、ユーザーインターフェースの工夫に力を入れたと笑顔で話してくれました。

産総研入所前から進めてきたこの研究は、現在は医療機関と連携してデータを集め、計測したデータが診断や評価に使えるかどうかを評価する段階にきています。

「大学院生から始めた研究を現在まで継続させていただけていることにも、感謝の思いでいっぱいです」と話してくれました。

自身が開発したニットセンサウェアを着てデモンストレーションを行っていた同グループの泉小波さん。

もはやウェアラブルを越えて、衣服そのものをデバイスとする「ウェアデバイス」を研究開発しています。

福祉や介護、医療などの課題解決のためのセンシングデバイスとして、装着する人へのストレスを小さくすることを目的にしています。

「スポーツなど健康な人の活動場面にも目を向けて、活用の幅を広げたい」と話してくれました。

もうひとり、センサの付いたウェアを着て研究紹介している研究者がいました。

もうひとり、センサの付いたウェアを着て研究紹介している研究者がいました。

同研究グループの後藤大輔さんが紹介していたのは、遠隔で多感覚インタラクションを実現することができるMR³(Multi-Modal Mixed Reality for Remote Rehab)ウェアというセンサウェアです。

遠隔リハビリテーションではトレーナー(療法士)とトレーニー(患者)が異なる場所にいても、メタバース空間を介して一緒に運動することができます。

複雑な構造で動く肩甲骨は、メタバース空間のアバターだけではまだまだ身体情報を全て反映するのが難しく、トレーナーはトレーニーの肩甲骨の動きを把握しづらいという課題があります。

このウェアを着ることで、肩甲骨の動きをリアルタイムで反映することができ、トレーナーとトレーニーが離れた場所にいても上手くコミュニケーションをとることが可能になります。

肩甲骨の動きをちゃんとアバターに反映させたい!

後藤さんの今後の目標は、体幹部の複雑な動きをアバターやモーションキャプチャーに反映するために、より詳細な情報を取れるセンサウェアを作ること。

「チャレンジングな課題ですが、肩甲骨のリアルな動きをバーチャル世界で再現したい」と意気込みを語りました。

MR3ウェアの隣に展示している作業着型IMUウェアは上下ともに複数のセンサが入っているもので、同研究グループの尾形邦裕さんが全身の動きを測ることができるシステムを開発しています。

作業着型IMUウェアを着て動作を測ることで、メタバース空間のアバターとリアルをつなぐことができると後藤さん。

ウェアを着用し、簡単な運動をするだけで姿勢推定可能なため、作業者の行動記録への活用が期待できます。

隣でセンサウェアを展示していたのは、人間社会拡張研究部門 身体情報力学研究グループの松原晟都さん。

「繊維×DX×人間拡張技術でランニングDXサービスを目指す」として、データを軸としたランニングDXサービスの取り組みを紹介していました。

ランニングウェアの背面にセンサを装着し、上半身の位置や姿勢など動きから一歩あたりの歩幅や左右のバランス等の指標を推定し、どのようにしたら良くなるかをフィードバックするサービスです。

センサウェア(ランニングウェア)は株式会社イーゲート、ウェアラブルデバイスは株式会社sci-bone、計測に関しては福井県工業技術センターと共同で開発しました。

2024年3月および2025年3月に開催された「ふくい桜マラソン」で、実際にランナーの皆さんにご協力いただき、計測を実施しました。

今回はグループの研究紹介として展示会に参加していた松原さんですが、自身の研究も早く世の中に出していけるよう、論文に取り組んでいるところです。

新しい展開に向けて、必要な技術を探索!

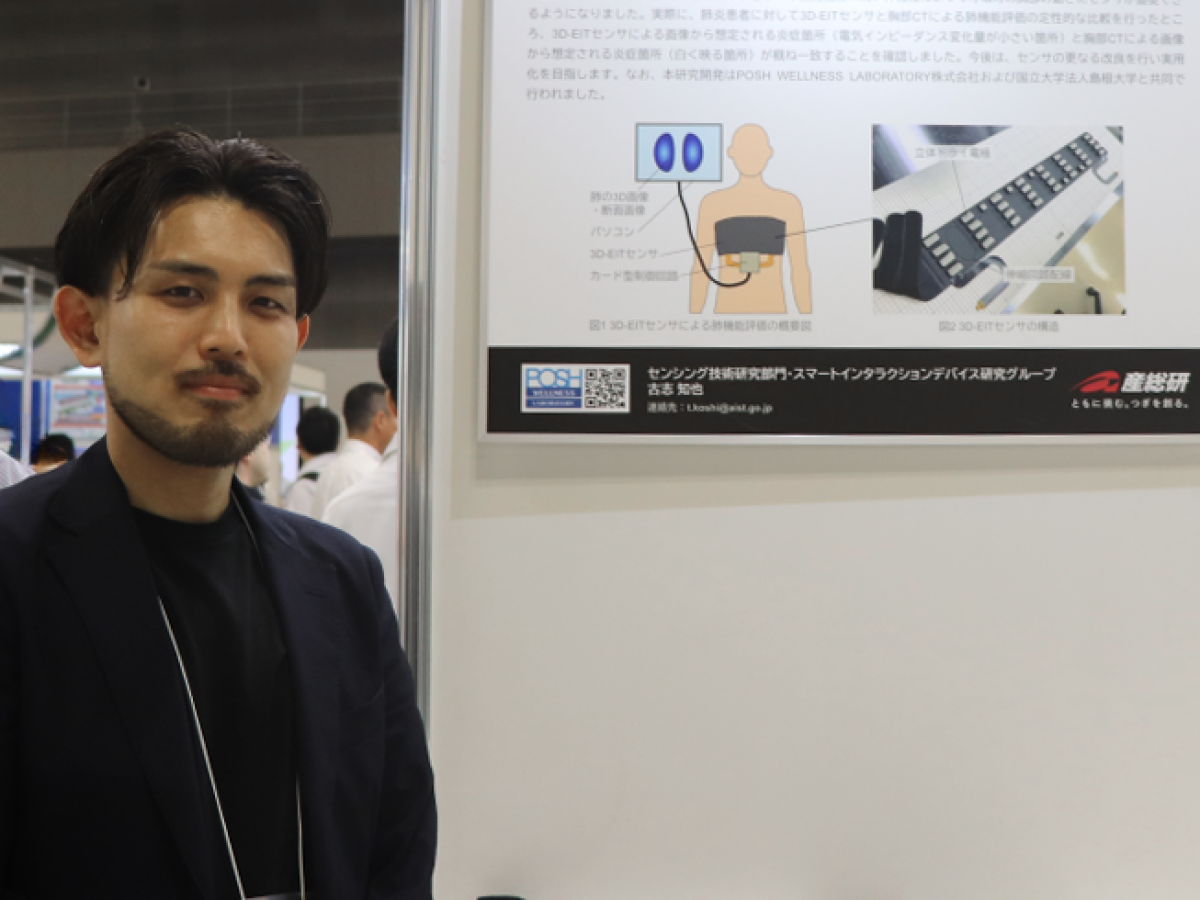

センサデバイスの研究チームは、2025年4月から、センシング技術研究部門 スマートインタラクションデバイス研究グループとしての活動が始まりました。

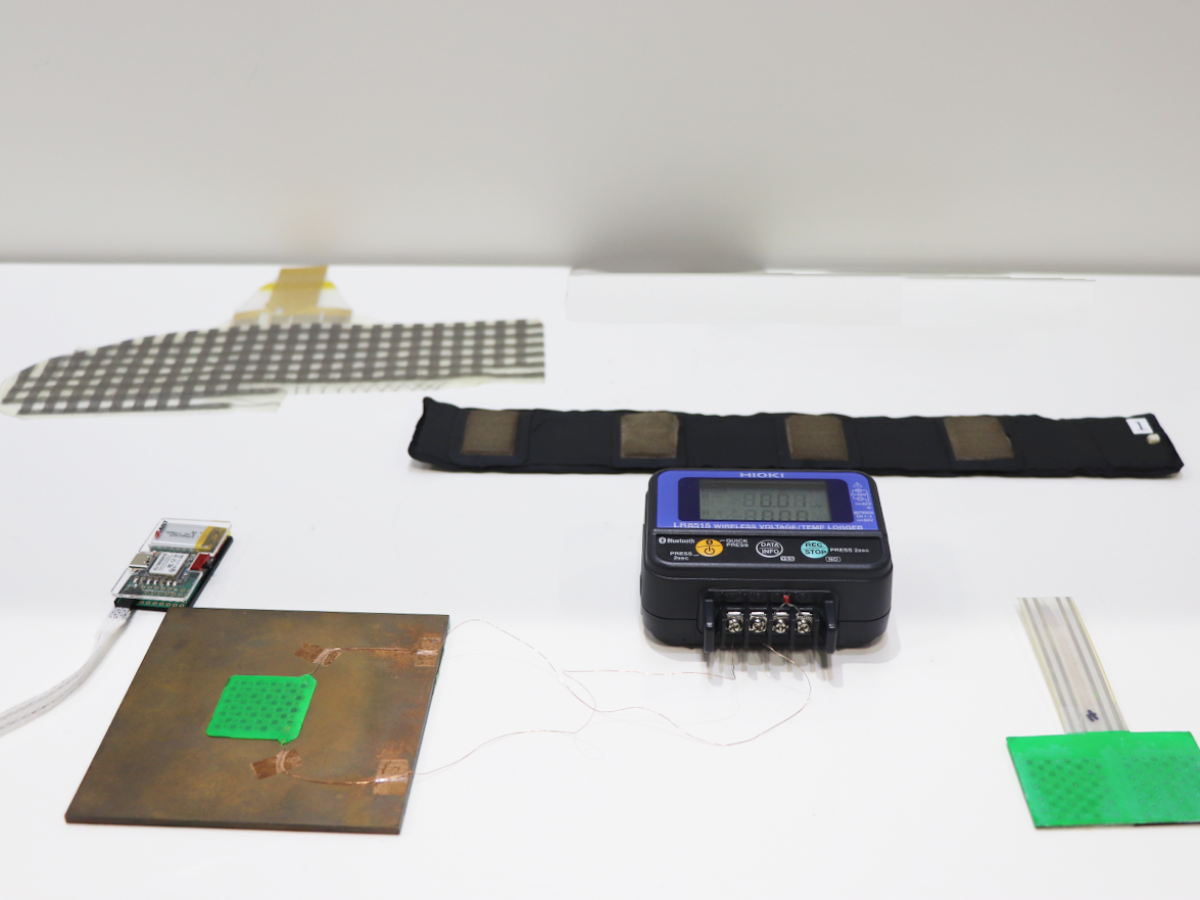

今回の出展では、「人・モノ・環境からこれまで得られなかったデータを収集し価値を創出する」をテーマに、フレキシブルセンサ、エナジーハーベスト技術、介入デバイス、ストレッチャブル技術などを紹介。

【人】

同グループの古志知也さんが紹介していたのは、肺機能を評価するためのストレッチャブル3D-EITセンサです。

ベルト状のセンサを胸の周りに巻いて、測る電極を変えながら電極間の電気抵抗を測り、変化の分布を計測して、肺の様子を画像として可視化できるようになっています。

肺に空気が入ると抵抗が大きくなるため、その変化を見ることで呼吸の様子がわかります。

例えば、肺炎で水が溜まってしまうと抵抗が増えないので、その部位に炎症が起きていると予測することができます。

救急医療の現場では、急いで色々なバイタルチェックが必要となりますが、呼吸困難な状態で運ばれた時に呼吸器を装着すると医師が肺の様子を診ることが難しくなります。

このセンサを使えば、呼吸器を着けていても肺の中の様子を画像として診ることができるわけです。

ベンチャー企業や島根大学医学部と一緒に研究開発し、肺に炎症のある患者さんに装着し、肺機能評価の定性的な比較を行ったところ、CTスキャンによる画像から想定される炎症箇所と概ね一致することが確認できています。

古志さんはフレキシブルセンサの研究が専門で、柔らかいウェアラブルセンサをさらに展開し、人のセンシングに取り組んでいきたいと言います。

実は1年間経産省のロボット政策室に出向して、産総研に帰任したばかり。

その経験を活かし、ロボットに柔らかいセンサを装着することで、ロボットが苦手とする器用な動作を可能にして、人手不足解消に役立つ技術の開発にも取り組みたいと話します。

【モノ】

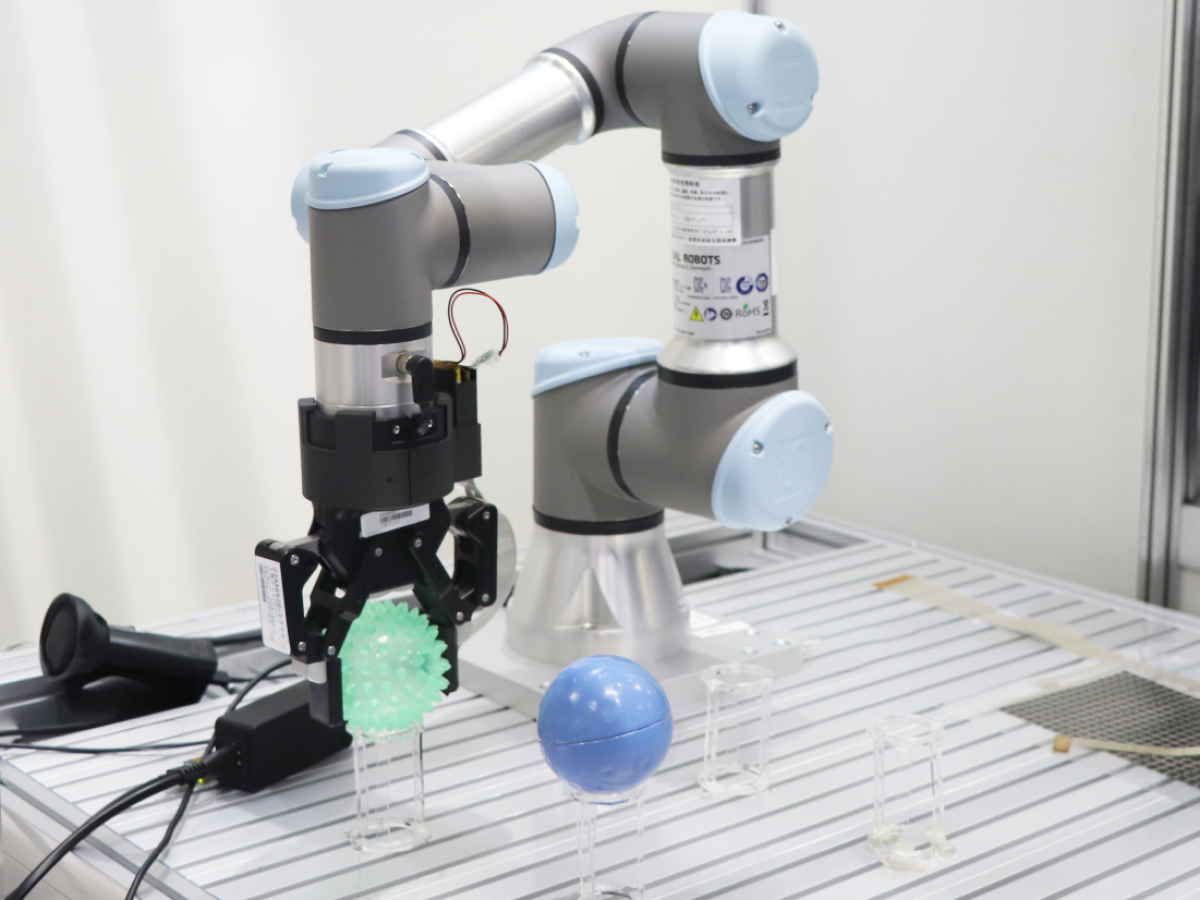

ロボットハンドが2種類の球体を掴んで移動させる動作をしていました。

ロボットハンドが2種類の球体を掴んで移動させる動作をしていました。

ロボットハンドに触覚を付与し、球体の形状や硬さを判別しているのです。

同グループの延島大樹さんは、触覚センサを使ったロボットのグリッピングやピッキングの高度化への取り組みについて紹介。

柔らかいフレキシブルセンサを装着することで、どこが触ったかでモノの形状がわかり、どのくらいの力で掴んでいるかがわかります。

圧力分布を見ていると、掴んだモノが滑って落としそうになると分布が変わるので、直ぐに察知して掴みなおすことができるため、ロボットハンドの信頼性向上につながります。

ロボットに人と同じような触覚を付与することで、これまで人にしかできなかった繊細な作業を可能にします。

いま実際に使われているロボットにもセンサを貼り付けるだけで触覚が付与できるので、いろいろなところで使ってもらえる可能性を感じていると話す延島さん。

今後の目標について、食品のピックアップや、人と直接触れあうことのある介護などのサービスをロボットが代替する未来を実現するために研究を進めていきたいと話しました。

【環境】

同研究グループの駒﨑友亮さんは、昼と夜の湿度変化で発電する湿度変動電池の紹介。

発電性能が向上し、屋外で4か月以上ワイヤレスセンサを駆動することに成功しました。

自然環境を活用し電源が要らない未来の電池として、テレビなどの報道で取り上げられることも多くなりました。

駒﨑さんに今後の目標を伺ったところ、「素子の寿命を5年以上に延ばし、実用化することです」と返ってきました。

(ロボットの)自律走行や家庭用に活用するためには、どのような技術が必要か探索していきます!

(ロボットの)自律走行や家庭用に活用するためには、どのような技術が必要か探索していきます!

同研究グループ長の武居淳さんに今後の目標を尋ねると、「圧力センサだけでなく、湿度や温度などのセンサをロボットハンドに取り付けるなどを模索し、新しい展開を検討していく予定です」と教えてくれました。

研究者が描く次の一手。今年度も柏センターの研究者にご注目ください!

取材 柏センター広報担当

所長コメント

お読みいただいたように、ウェアラブルセンサやスマートテキスタイル、ロボット用触覚センサ、湿度変動を利用した発電デバイスなど、多様な研究を進めています。

医療、介護、ものづくり、持続型社会など、身近な課題に寄り添う技術の社会実装に向けて、これからも産学官民で連携しながら挑戦を続けてまいります。

蔵田 武志