国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)ナノエレクトロニクス研究部門【研究部門長 安田 哲二】超伝導分光エレクトロニクスグループ 全 伸幸 主任研究員、浮辺 雅宏 研究グループ長と電子光技術研究部門【研究部門長 森 雅彦】超伝導エレクトロニクスグループ 馬渡 康徳 上級主任研究員らは、日本電信電話株式会社【代表取締役社長 鵜浦 博夫】(以下「NTT」という)物性科学基礎研究所 柴田 浩行 主任研究員(現 北見工業大学教授)と共同で、金属系超伝導体の中で最高の超伝導転移温度を持つMgB2(二ホウ化マグネシウム)を用いて、小型冷凍機で使用できる超伝導分子検出器を開発した。

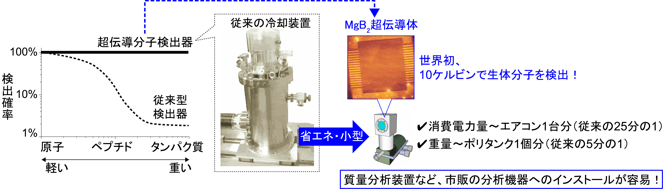

超伝導分子検出器は、市販の質量分析装置の分子検出器では検出が難しいタンパク質などの重い分子も100 %の感度で検出できる。しかし、大規模で高価な冷凍機を用いて絶対零度(0 K(ケルビン))付近まで冷却する必要があるため、一般的な質量分析装置に搭載することは難しかった。

今回開発した超伝導分子検出器は、10 K以上の温度で生体分子を検出できるため、ポリタンクサイズ(20リットル)の小型冷凍機で作動でき、冷却に必要な電力量も3 kWh(従来の冷凍機の25分の1)以下と一般家庭用エアコン程度*)である。誰でも使える一般的な質量分析装置への搭載も容易になり、幅広い産業応用が期待される。

なお、この成果は2015年6月1日(米国東部時間)に米国科学誌Applied Physics Lettersにオンライン掲載される。

*)冷房能力4 kWのエアコンを数時間使用した場合の消費電力量。

|

|

超伝導分子検出器の性能とMgB2超伝導分子検出器を冷却できる省エネ・小型の冷凍機 |

医療・創薬分野などで化学物質の分析に用いられる質量分析装置の通常の分子検出器では、分子が衝突すると検出器表面から電子がはじき出され、電気信号として出力される。しかし、タンパク質などの重い分子が衝突しても電子がはじき出されず、検出されなくなってしまう。対照的に、超伝導体を用いた超伝導分子検出器では、分子の衝突で検出器表面の微小な領域で超伝導状態が壊れ、常伝導状態となる(有限の抵抗が発生する)ことを利用するため、重い分子でも必ず検出でき、従来の室温動作の分子検出器では得られない検出性能を持つ。

しかしながら、これまで分子検出器に用いられてきた超伝導体は超伝導転移温度の低いニオブかニオブ化合物であり、超伝導分子検出器を冷却する装置の導入コストや占有スペースの問題があった。超伝導分子検出器の動作温度が高くなると、省エネ・小型の冷凍機で冷却でき、一般的な分析機器への接続が容易になるため、超伝導転移温度の高い超伝導体を用いた分子検出器が望まれていた。

産総研では、ライフ・イノベーションを重点課題として位置付け、医療・創薬分野での革新的な技術開発の一環として、超伝導技術によって分子検出器の技術的、原理的な限界を突破することに取り組んできた(2012年5月18日 産総研プレスリリース、2005年3月24日 産総研プレスリリース)。産総研は、従来の分子検出器では原理的に測定できなかった二原子分子の二価イオンの検出や電気的中性粒子の直接検出を実現し、超伝導技術による分子検出では世界を先導している。しかし、超伝導分子検出器の動作温度は0.3から4 Kの範囲にとどまっていた。

一方、NTTは、量子暗号通信において単一の光子を高感度・高効率に検出する光子検出器の研究を推進する中で、今回用いたMgB2の薄膜作製と微細加工に関する最先端の技術を蓄積し、世界に先駆けて赤外線波長領域の単一光子を検出している(NTT技術ジャーナル2011年6月号、pp58-61)。

今回、両者は超伝導特性の優れたMgB2を分子検出に応用して、より汎用的な超伝導分子検出器を目指して研究開発に取り組んだ。

なお、今回の研究開発は、独立行政法人 日本学術振興会の科学研究費(基盤研究C、課題番号25420350)の支援を受けた。

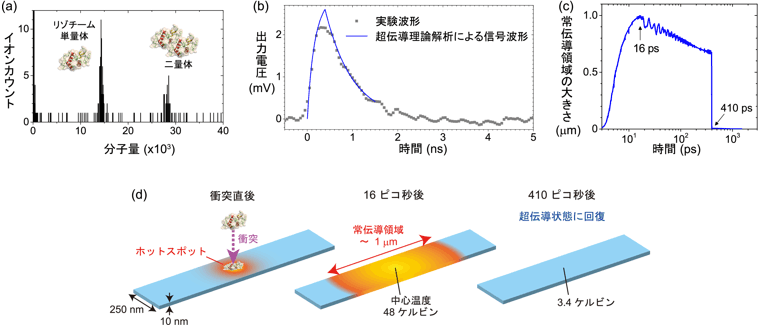

超伝導転移温度が39 Kと高い、MgB2を用いて超伝導分子検出器を作製した。膜厚10 nm、線幅250 nmのMgB2ストリップラインを一筆書きのメアンダ形状に加工したもので、分子検出器サイズは50×50 µm2である。この超伝導分子検出器を市販の質量分析装置に搭載し、酵素であるリゾチーム(分子量約14300)を分析した結果を図1(a)に示す。リゾチーム1分子(単量体)に相当するピークとリゾチーム2分子が凝集した二量体に相当するピークが確認できる。面積比を考慮した検出感度は、従来の室温動作の検出器の4倍程度である。また、これは冷却装置の温度が13 Kで測定したもので、MgB2超伝導体を用いた分子検出器の有用性を示している。動作温度10 Kの冷凍機は、消費電力量が従来の25分の1以下と省エネで、重量は従来の5分の1以下と小型軽量であり、市販の分析装置との接続が容易になる。

さらに、今回開発したMgB2超伝導分子検出器が分子を検出する仕組みを、TDGL(時間依存ギンツブルグ-ランダウ方程式)と熱拡散方程式を組み合わせた超伝導理論解析により解明した。図1(b)の黒点は、生理活性物質であるアンジオテンシンI(分子量約1296)の分子が1個衝突したときに観測された電圧パルス波形であり、理論解析による出力波形(青線)とよく一致している。パルス幅は1ナノ秒以下と高速であり、TDGLが超伝導-常伝導転移の様子をピコ秒の時間スケールで追跡可能であることを示している。分子がストリップに衝突した直後は、ホットスポットと呼ばれる微小な常伝導領域が形成されるが、TDGLと熱拡散方程式を解くことにより、MgB2ストリップ中でホットスポットが時間とともに変化する様子が初めて明らかになった(図1(c))。時間変化の概略を図1(d)に示す。ホットスポットは、分子が衝突してから16ピコ秒という極めて短時間で約1 µmの長さに成長し、中心温度は48 Kまで上昇する。その後、常伝導領域は緩やかに収縮し、衝突から410ピコ秒後に常伝導領域は完全に消失し、MgB2ストリップは元の超伝導状態に回復する。

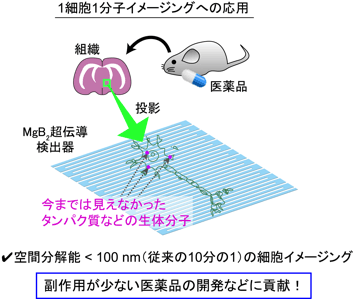

分子衝突によってMgB2ストリップ中に1 µm程度の常伝導領域が形成されることが分かったが、これは1 µmの精度で衝突位置を識別できることを示している。イメージング質量分析は、試料中の分子の位置と質量を同時に分析できる技術であり、応用分野は医学、薬学、農学、工学など幅広い。分子検出器にMgB2超伝導分子検出器を用いると、空間(位置)分解能が従来の10分の1以下である100 nm以下のイメージング質量分析が実現できると期待される。

|

|

図1 (a)冷却温度13 Kでリゾチームの質量を分析した例、(b)アンジオテンシンIイオン1個の衝突に対応する出力パルス波形(黒点)と超伝導理論解析による信号波形(青線)、(c) 分子衝突により発生した常伝導領域の大きさの時間変化、(d) 分子衝突により発生した常伝導領域の大きさの時間変化の概略図 |

MgB2超伝導分子検出器を用いたイメージング質量分析の一例を図2に示す。細胞内に分布していながら従来は検出できなかったタンパク質と医薬品との相互作用をより詳細に分析でき、副作用の少ない医薬品の開発などに貢献すると期待される。4年後を目処に、市販のイメージング質量分析装置へ容易に搭載できる汎用的な超伝導分子検出器として仕上げる。

|

|

図2 MgB2超伝導分子検出器を用いたイメージング質量分析の将来展望 |