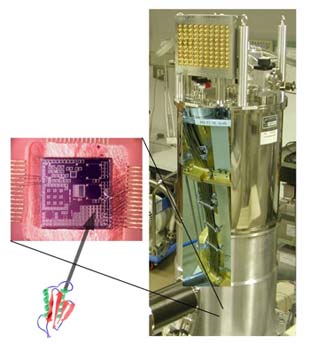

独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)計測フロンティア研究部門【部門長 一村 信吾】超分光システム開発研究グループの 大久保 雅隆 研究グループ長らは、先端質量分析機器開発のために、0.3 Kの極低温環境から高速パルス信号を室温まで取り出す多配線(同軸ケーブル100本)実装技術を実現した【図1参照】。

超伝導検出器は、X線分光分析

(1)や質量分光分析

(2)において、半導体式の従来の検出器では原理的に検出できない軟X線や巨大高分子の検出を可能にする高い性能を有しているが、0.3Kといった極低温環境が不可欠であり、また、超伝導検出素子1個の面積は高々数100 µmと小さいので、100 %の粒子検出効率を有する質量分析装置の実用化には、少なくとも超伝導検出素子の100個規模でのアレイ化が必要となる。

このためには、0.3 Kの極低温と常温を結ぶ高速通信技術が必要となるが、従来はこのケーブルからの熱流入が大きくなりすぎて、実用化は不可能であると考えられていた。

今回、検出素子用同軸ケーブルの直径を0.33 mmと細くし、かつ低熱伝導の金属導体を用いることで、熱流入を5.4 µW以下に抑えることに成功した。また、極低温環境で同軸ケーブルの熱伝導を実測することによって、実装が可能であることを明らかとした。

この成果により、原子からタンパク質のような高分子の質量分析において、分子量、分子種に依存せず、100 %の粒子検出効率を達成できるなど、究極の感度を有する飛行時間質量分析装置の実用化に目処が立ったものといえる。

|

|

|

|

図1.100本の同軸配線を施したクライオスタット(外観と内部)、

開発中の飛行時間質量分析用の超伝導粒子検出器アレイ、と実際の冷却曲線

|

0.3 Kといった極低温環境では、熱雑音が室温の26 meVに比べて0.026 meV程度になる。このため、常温動作では不可能な計測性能の実現や、事実上熱雑音が全く無いノイズレスの計測機器が実現できる。特に、分子をイオン化して加速し、その飛行時間から分子種を同定する飛行時間質量分光法(TOF-MS)において、極低温環境で超伝導検出器を用いると、原子からタンパク質のような巨大分子領域まで分子量、分子種に依存しない100 %の粒子検出効率が達成される。

TOF-MSでは、高い質量分解能を得るために、イオンが検出器に到達した時間情報を数ナノ秒(1ナノ秒は10億分の1秒)の精度で正確に測定する必要がある。ところが、超伝導検出器アレイと室温で動作する半導体エレクトロニクス信号処理系を繋ぐ極低温高周波多配線の実装を実現する技術はこれまで無かった。この実装技術で最も難しいのは、0.3 Kの極低温環境下にある超伝導センサーへの熱流入を如何に低く抑えるかということである。例えば、直径100 µm、長さ30 cmの銅線1本を配線すると約100 µWの熱流入をもたらす。100本の線材の導入、ましてや太くならざるを得ない同軸ケーブル配線を施すと、数10 mW以上となりノイズレスでの計測の実現は不可能と考えられていた。

産総研 計測フロンティア研究部門では、これまでに超伝導検出器が従来技術の限界を超える性能を有することを実証してきた(1)。その卓越した性能に対して、実際の分析機器への応用に際しての障害は、0.3 Kという極低温環境が必要なことと、どのように信号を極低温環境から取り出すかということであり、これについて継続して検討を行ってきた。この成果は、産総研独自のプロジェクトである「多次元情報飛行時間質量分光法(Super-TOF)の開発」(平成15~17年度)により得られたものである。

超伝導検出器は、X線分光分析(1)や質量分光分析(2)において、半導体等を使った従来の検出技術では原理的に検出できない軟X線や巨大高分子の検出を可能にする高い性能を有している。しかし、超伝導検出器を動作させるためには、0.3Kといった極低温環境が必要とされ、例えば、Heの同位体である3Heを液化、減圧する方式のクライオスタットを用いることが必要となっている。

一方、超伝導検出素子1個の面積は高々数100 µmと小さい。このため超伝導検出器を実用展開するには、少なくとも100素子規模のアレイ化が必須である。また、粒子の飛行時間を測定する質量分析では、粒子が検出器に到達した時間を数ナノ秒の分解能で測定する必要があり、高速のパルス信号を極低温環境から室温まで取りだす必要がある。100の超伝導検出素子のアレイを想定すると、高速信号伝達のために100本の同軸信号ケーブルを極低温環境から取り出さなければならず、上記方式のクライオスタットを安定に動作させるためには、同軸ケーブル1本当たりの熱流入を100 nW以下に抑える必要があり、この規模で同軸ケーブルを実装するのは不可能と考えられていた。

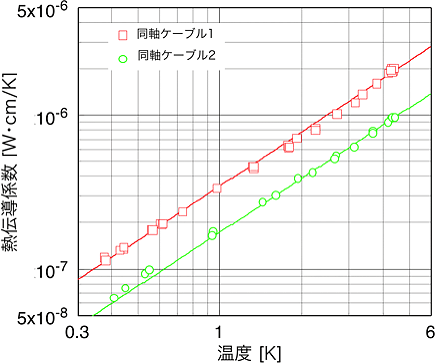

今回、同軸ケーブルの直径を0.33 mmと細くし、かつ低熱伝導の金属導体を用いることで、1本あたりの熱流入を54 nW以下に抑えることに成功した。また併せて、極低温環境で同軸ケーブルの熱伝導を実測することによって、超伝導検出器への実装が可能であることを明らかとした。これまで、この温度領域における金属材料等、同軸ケーブルの原材料の熱伝導率測定の報告例はあったが、最終加工後の極細同軸ケーブルの熱伝導の実測例は無かった。

熱の伝えやすさの指標である熱伝導係数は、材料の微細構造に左右される。したがって、大きなひずみを伴う極細同軸ケーブルへの加工では、熱伝導の大きな変化が予想される。このため原材料の熱伝導のデータでは不十分で、ケーブルに加工した後の値を実測する必要がある。

|

|

図2.直径0.33mm極細同軸ケーブルの熱伝導係数の実測値 |

このため、この小さな熱流入量を計測できるツールを開発した。図2に2種類の同軸ケーブルの熱伝導係数の実測値を示す。ケーブルの長さと使用する温度差が既知であれば、この図を使って正確な熱流入を見積もることができる。今回は、高周波特性も考慮して同軸ケーブル1を実装した。このケーブル1本の熱流入は、54 nWであることを確認し、TOF-MS用のクライオスタットに100本の同軸ケーブルが実装可能なことを実証した。

この成果は、実用レベルの超伝導飛行時間質量分析装置実現のために活用される。また、今後0.3 Kから室温まで、熱伝導の値が付いたケーブルの供給が可能になれば、ユーザは予備実験を行うことなく、正確な熱流入量を見積もることができるようになり、超精密計測が可能な極低温環境で動作する超伝導デバイスの普及に貢献するものと期待される。

今後、本成果をもとに、原子からタンパク質まで100 %の粒子検出効率を有する質量分析装置の普及に向けて装置開発研究を進めていく予定である。この装置は、質量分析の検出感度の飛躍的向上をもたらすだけでなく、タンパク質等の高分子の種類の同定に加えて、疾患の早期発見等で重要となるタンパク質の量まで分析可能な先端分析機器への発展が期待される。