独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)生物プロセス研究部門【研究部門長 鎌形 洋一】生物共生進化機構研究グループの古賀 隆一 主任研究員、深津 武馬 研究グループ長らは、独立行政法人 理化学研究所【理事長 野依 良治】(以下「理研」という)基幹研究所【所長 玉尾 皓平】の土田 努 基礎科学特別研究員らと共同で、エンドウヒゲナガアブラムシのヨーロッパ集団からリケッチエラ属(Rickettsiella)の新規な共生細菌を発見し、この共生細菌の感染により赤色のアブラムシが緑色に変化することを見出した。

生物の体色は、同種/異種の認識シグナル、配偶行動における婚姻色、天敵に対する隠蔽色、警告色、擬態など多彩な機能を担う極めて重要な性質である。このように外部から一見しただけでわかる「体の色」という生物の重要な性質が、体内の共生細菌によって劇的に変えられてしまうという現象は従来まったく知られていない。今回の発見は、生物の生態や環境適応の理解へ新たな観点を提示するものである。

この研究成果は米国の学術専門誌Scienceに2010年11月20日(日本時間)にオンライン発表される。

|

|

図1 緑色のアブラムシ(左)は赤色のアブラムシ(右)と同一のクローンであるが、共生細菌リケッチエラの感染により体色が緑色に変化した。

|

微生物には、動物や植物をはるかにしのぐ多様性がある。微生物の持つさまざまな生理活性は、これまでも医薬品や農薬、食品、燃料、洗剤など、さまざまな分野に利用され、人々の暮らしを支え、大きな経済的価値を産み出してきた。これらの生理活性物質のほとんどは分離・培養を基本とした微生物学の研究手法によって産み出されてきたものであるが、自然環境中には従来の手法で扱うことが難しい「難培養性微生物」が広く存在している。地球上の既知の生物種の過半数を占める昆虫類の多くは、その体内に難培養性の微生物を共生させていることが近年の研究から明らかになり「未開拓の遺伝子資源」として注目されている。

さらに、生物が進化の過程でどのようにして多彩な生物機能を獲得してきたかという問題は、科学的な好奇心や探究心をかきたてるものである。共生細菌によって昆虫が生物機能を獲得する機構の解明は、このような問いに答え、さらに生物機能の獲得やその進化の根源にせまるものといえる。

産総研では、難培養性の共生微生物を対象として、さまざまな研究を展開しており、これまでアブラムシ類の共生細菌がもたらす新たな生物機能を解明してきた(2004年3月26日プレス発表、2010年9月28日プレス発表)。

この数年間、フランス農業研究所のJean-Christophe Simon博士らと共同で、多様な遺伝的背景を持つヨーロッパ産のエンドウヒゲナガアブラムシについて、さまざまな共生細菌を網羅的に人工感染させた系統を作出し、共生微生物が宿主アブラムシのいろいろな性質に与える影響、さらに宿主アブラムシや共生微生物の遺伝子型の影響について、網羅的に探索、解明するプロジェクトを推進してきた。今回の発見はそのプロジェクトで予想外に得られたものである。

なお、この研究は日本学術振興会日仏交流促進事業(SAKURAプログラム)および文部科学省新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」の支援を受けて行った。

多くの動物は色覚を持ち、色を手掛かりとして環境、すみか、食べ物、天敵、競争者、配偶者を認識している。すなわち動物の体色は、しばしば種の認識、配偶者をめぐる競争、擬態、警告色、隠蔽色などにかかわる生態的に重要な性質である。

アブラムシ類は4,000種以上が知られ、多くの重要な農業害虫種を含んでいるが、同一の種であっても異なる色彩を示す種が少なくない。例えばエンドウヒゲナガアブラムシの欧米集団では、集団内に赤色と緑色のアブラムシが同時に存在する(図1)。色彩の異なる個体が同一種の中で共存する仕組みについては、主に生態学的な観点からの研究により、異なる捕食者の異なる色彩選好性が関与しているらしいとわかってきた。アブラムシの主要な捕食者はテントウムシや寄生蜂であるが、テントウムシは緑の植物の上で目立つ赤色のアブラムシを補食する傾向があり、寄生蜂は緑色のアブラムシに、より高頻度で産卵するのである。

遺伝学的研究から、エンドウヒゲナガアブラムシの体色は赤色が緑色に対して優性であることがわかっていた。さらに最近発表されたエンドウヒゲナガアブラムシの概要ゲノム配列に基づいた研究により、菌類から遺伝子水平転移で獲得されたカロテノイド不飽和化酵素が体色を決めていることが判明した。この遺伝子を持つアブラムシは赤色系のカロテノイド色素を合成できるため赤色になるが、この遺伝子を欠いていると緑色になるのである。

フランス農業研究所との共同研究によりヨーロッパの野外集団由来のアブラムシ系統を収集したところ、緑色の母虫が赤色の幼虫を産む系統がいくつも得られた。これらの系統の幼虫は成長するにつれて体色が赤から緑に変化し、4令幼虫から成虫に至ると完全に緑色になった(図2)。

|

|

図2 左より右へ、生後0日、4日、11日、15日のCGt10系統のアブラムシ。成長過程で体色が赤から緑に変化する。

|

これらのアブラムシ系統の共生細菌叢を調べたところ、必須共生細菌ブフネラ以外に2種類の共生細菌が感染していることがわかった。1つは既知の共生細菌ハミルトネラもしくはセラチアで、いずれかが感染していた。さらに、これまでアブラムシからは発見されていなかったリケッチエラ(Rickettsiella)属の共生細菌が共感染していた(図3)。ヨーロッパのエンドウヒゲナガアブラムシ集団由来の353個体について調べたところ、28個体(7.9 %)がリケッチエラに感染しており、自然界における広範な分布が判明した(図4)。

|

|

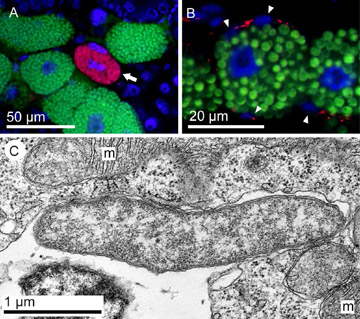

図3 アブラムシ体内でリケッチエラ(赤)は二次菌細胞(A、矢印)と微小で扁平な鞘細胞(B、矢頭)に局在し、一次菌細胞に局在するブフネラ(緑)とは異なる分布を示す。青はアブラムシの細胞核。(C)リケッチエラの透過電子顕微鏡像。mはミトコンドリア。

|

|

|

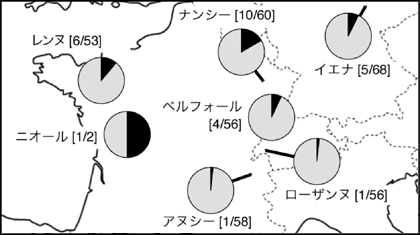

図4 フランス周辺のエンドウヒゲナガアブラムシ集団におけるリケッチエラ感染率

|

|

|

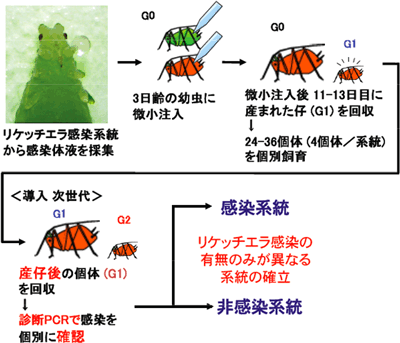

図5 遺伝的背景が同一のリケッチエラ感染/非感染アブラムシ系統の作成方法

|

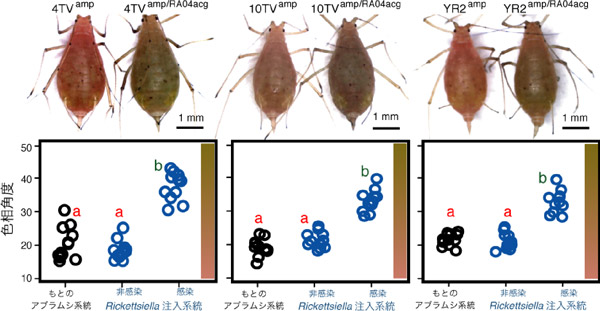

リケッチエラに感染したアブラムシから体液を採取して、感染していない系統に微小注入し、その子孫を個別に飼育して、遺伝的背景が同一でありながらリケッチエラ感染/非感染のみが異なるアブラムシ系統を多数作成した(図5)。すると、リケッチエラに感染させた赤色系統のアブラムシは、すべて体色が緑色になった(図6)。

|

|

図6 リケッチエラ感染による赤色アブラムシ系統の緑色への体色変化。上段は外観。下段は体色の定量値(色相角度)。小さな値は赤色、大きな値は緑色を示す。グラフ右側におおよその体色を示してある。

|

一方、もともと緑色だった系統にリケッチエラを感染させても特段の変化は見られなかった。3系統のアブラムシについてリケッチエラ感染個体と非感染個体を作成して、体重、成長速度、産子数、寿命を比較したが、ほとんど有意な違いは見られなかった。すなわち、このリケッチエラは特に宿主アブラムシに悪影響を与えることなく、赤色の体色を緑色に変えることが判明した。

アブラムシの体色は主に、黄色から赤色のカロテノイド系色素と、緑色から青色などさまざまな色の多環性キノン系色素から構成される。リケッチエラに感染した緑色のアブラムシと非感染の赤色のアブラムシの色素分析を行ったところ、カロテノイド系色素の組成や量には大きな違いは見られなかった。一方、緑色系の色素については、感染状態による色素組成の変化はなかったが、その量が感染アブラムシでは非感染アブラムシの3倍以上に増加していた。リケッチエラ感染により、宿主アブラムシの緑色色素の生産が何らかの形で活性化されて体色変化が起こると推察される。

リケッチエラが感染して体色が赤から緑に変化すると、テントウムシには食べられにくくなるが、寄生蜂の攻撃は受けやすくなることが予想される。興味深いことに、リケッチエラに感染しているアブラムシの大部分(約80 %)がハミルトネラもしくはセラチアという共生細菌にも感染していた。ハミルトネラやセラチアは産みつけられた卵や幼虫を殺すことにより、寄生蜂に対する耐性を賦与する。このことは、リケッチエラはアブラムシの体色を緑に変えてテントウムシに補食されにくくすると同時に、緑色のアブラムシに好んで産卵する寄生蜂に対する耐性を与える共生細菌と共感染することによって、宿主アブラムシの生存率、ひいては自分自身の生存率を上げている可能性を示唆している。

これまで、どんな動物についても正常個体の体色に影響を与え、変えてしまうような共生細菌の報告はなかった。この研究成果は、自然界における生物の体色に体内の共生細菌が関係する例を示した世界で初めての報告となる。

今後は、このリケッチエラの全ゲノム解読を進めるとともに、リケッチエラ感染前後の宿主アブラムシの発現遺伝子変化を次世代DNAシーケンサーにより網羅的に解析する。これらの研究から、共生細菌リケッチエラの感染が宿主アブラムシの遺伝子発現や代謝系にどのような影響を与え、宿主昆虫の体色変化という劇的な表現型を引き起こすのか、その分子機構を明らかにしたい。

また、リケッチエラは体色を変えてテントウムシに補食されにくくするとともに、寄生蜂への耐性を与えるハミルトネラやセラチアと共感染することによって、宿主アブラムシの生存率、ひいては自分自身の生存率を上げているという仮説の検証にも取り組みたい。

共生微生物が宿主生物の体色を変化させる機構の解明は、将来的には色素の効率的な生産方法や、生物の色彩・外観を制御するための新規技術の開発につながる可能性もあり、そのような観点からこの興味深い生物現象の研究に取り組んでいく予定である。