独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)生物機能工学研究部門【部門長 栗山 博】の 深津 武馬 主任研究員らのグループは、エンドウヒゲナガアブラムシという昆虫の植物適応が、体内に存在する特定の共生細菌によって規定されていることを明らかにした。これは寄主植物特異性という生物にとってきわめて重要な生態的性質が、共生微生物によって支配されうることを示した世界初の報告となる。

従来、寄主植物特異性や環境適応といった生物のマクロな性質は、当然のことながら、その生物自身の性質であると考えるのが普通であった。しかし本発見が示唆するのは、目に見えないゆえに気づかれずにいるだけで、じつは体内に共生するミクロの共生微生物群集の存在や機能が、私たちの目にしているさまざまな生物現象に大きな影響を与えている場合が少なからずあるのではないか、という新たな観点であり、微生物学、昆虫学、生態学、農学、害虫防除といった生物学のさまざまな分野における現象のとらえかたや研究アプローチに広く影響を与えうる研究成果である。

本研究成果は、米科学誌サイエンス2004年3月26日号*に掲載された。

|

|

写真 エンドウヒゲナガアブラムシ

|

*Tsuchida, T., Koga, R. and Fukatsu, T. (2004) Host plant specialization governed by facultative symbiont. Science 303: 1989.

アゲハチョウの幼虫はミカンの仲間の葉しか食べない。ところが、よく似たキアゲハはニンジンやセリの葉を食べ、ミカンには見向きもしない。カイコの幼虫はクワの葉以外は絶対にうけつけない。このように、植物を食べるさまざまな昆虫は、一般にどんな植物でも餌にできるわけではなく、むしろごく限られた植物しか利用できないのが普通である。こういった現象を「寄主植物特異性」という。

寄主植物特異性は、植物の含む栄養・化学成分が種によって異なることや、植食者による食害を防ぐために植物がさまざまな毒物質・忌避成分をつくるために、それらを解毒するしくみを進化させないとその植物を利用できないことなどによって生じると考えられている。昆虫と植物の間の生理学、生化学、生態学、共進化などに関わる興味深い現象であり、農業生産や害虫防除などの観点からも重要であり、基礎と応用の両面から活発な研究がおこなわれている。

寄主植物特異性は、植食者の食物を規定し、生活場所や環境も規定し、さらには相互作用する可能性のある近縁種や他種生物の群集までも規定する、きわめて重要な生態的性質である。このような寄主植物特異性が植食者自身の遺伝子型のみで決まる性質であると考えられてきたのは当然のことかもしれない。実際に、多くの場合においてはその通りであると思われる。

一方で、多くの昆虫類の体内にはさまざまな共生微生物が存在し、宿主の生理機能や表現型に大きな影響を与えている場合があることが知られていた。昆虫類の実に半数以上がなんらかの共生微生物を保有しているという推定もある。しかし、共生微生物が昆虫の寄主植物特異性に実質的な影響を与えうることを示した研究例は皆無であった。

産総研の 深津 武馬 主任研究員および 古賀 隆一 研究員のグループは、未探索の遺伝子資源の宝庫である難培養性の共生微生物をターゲットとしたさまざまな研究プロジェクトを推進している。本研究成果は、昆虫類に見られる共生細菌の多彩な生物機能を探索するプロジェクトの中から得られたものである。本研究の主要部分を実際に担当したのは、東京大学総合文化研究科大学院生から産業技術総合研究所特別研究員となった 土田 努 博士である。

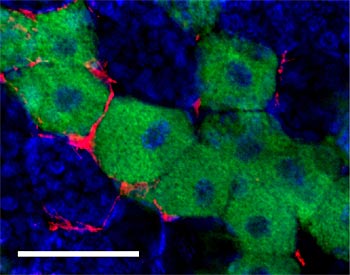

エンドウヒゲナガアブラムシ【図1左参照】は、カラスノエンドウ【図1中参照】とシロツメクサ【図1右参照】を主要な寄主植物とする吸汁性の昆虫である。このアブラムシはブフネラという共生細菌を必ず保有しており、必須アミノ酸などの供給をうけていることが知られていた。我々は、野外のシロツメクサ上でみられるアブラムシの体内に、ブフネラに加えてもう1種類のγプロテオバクテリアに属する未記載の共生細菌(仮にPAUSと呼ぶ)【図2参照】が高頻度で感染していることを見いだした。

|

|

図1 エンドウヒゲナガアブラムシ(左)の寄主植物であるカラスノエンドウ(中)とシロツメクサ(右)。

|

ブフネラとはちがってPAUSはアブラムシの生存には必要ない。野外におけるPAUSの感染頻度は平均すると15%ほどにすぎない。しかしシロツメクサ上に限ってみると高頻度で検出される。なぜ宿主の生存に必要のない共生細菌が、シロツメクサ上の野外集団にのみ蔓延しているのだろうか?

我々は、新規に開発した抗生物質による選択的除去法を用いて、アブラムシ体内のブフネラには影響を与えずにPAUSのみを除去してみた。すると、アブラムシの産子数はカラスノエンドウ上では変わりなかったが、シロツメクサ上では半減した。このアブラムシに微小注入法をもちいてPAUSを再感染させたところ、シロツメクサ上での産子数はほぼ完全に回復した。

すなわち、PAUSという共生細菌の感染によって、宿主アブラムシの適応度が、シロツメクサ上で特異的に大きく上昇することが明確に示された。本研究は、共生微生物によって昆虫の寄主植物特異性が規定されうることを初めて明らかにしたものである。

|

|

図2 エンドウヒゲナガアブラムシの内部共生系。共生細菌PAUS(赤)の感染によって、シロツメクサ上でも多くの幼虫を産めるようになる。緑は必須な共生細菌ブフネラ、青は宿主アブラムシの細胞核である。スケールは50µm。

|

アブラムシの寄主植物適応がPAUS感染によって変化するという現象の、生理的・分子的な基盤を解明することが今後の課題である。さらにはアブラムシ以外の昆虫類についても、PAUS感染がどのくらい認められるのか、そして寄主植物特異性などの性質にどのような影響を与えているのかを明らかにしていく予定である。PAUSのような共生細菌の機能解析やゲノム解析からは、応用的にも重要な新知見が得られる可能性が高い。これらの研究を通じて、共生微生物が生物の環境適応に重要な役割を担うという現象の多様性、一般性、応用利用の可能性などについて追求していきたい。