独立行政法人 科学技術振興機構(以下、JST)の目的基礎研究事業の一環として、独立行政法人 産業技術総合研究所(以下、産総研) ナノチューブ応用研究センターの末永 和知 研究チーム長らは、有機分子・生体分子などの分析を可能にする電子顕微鏡を開発しました。

この新型電子顕微鏡では、単分子・単原子の元素分析技術を飛躍的に向上させ、特にカルシウム単原子の元素分析を実現しました。具体的には、まったく新しい球面収差補正機構(デルタ型収差補正機構)を考案し組み込むことで、通常200~1000キロボルト(kV)である電子顕微鏡の加速電圧を30~60kVまで低減することに成功しました。

この技術を組み込むことにより、これまで高電圧の電子線によって壊れやすく観察が困難であった有機分子や生体分子一つひとつの観察が実現可能になりました。中でも、従来の技術では不可能だった、生体材料で重要なカルシウムなどの軽元素を単原子レベルで検出できます。

本研究は、独立行政法人 物質・材料研究機構(以下、NIMS) ナノ計測センターの木本 浩司 主席研究員、日本電子株式会社 電子光学機器本部の金山 俊克 チームリーダと共同で行ったものです。

本研究成果は、2009年7月5日(英国時間)に英国科学雑誌「Nature Chemistry」のオンライン速報版で公開されます。

本成果は、以下の事業・研究領域・研究課題によって得られました。

戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)

研究領域:「物質現象の解明と応用に資する新しい計測・分析基盤技術」

(研究総括:田中 通義 東北大学 名誉教授)

研究課題名:ソフトマターの分子・原子レベルでの観察を可能にする低加速高感度電子顕微鏡開発

研究代表者:末永 和知

(独立行政法人 産業技術総合研究所 ナノチューブ応用研究センター 研究チーム長)

研究期間:平成18年10月~平成24年3月

JSTはこの領域で、物質や材料に関する科学技術の発展の原動力である新原理の探索、新現象の発見と解明に資する新たな計測・分析に関する基盤的な技術の創出を目指しています。上記研究課題では、従来不可能であった、電子顕微鏡を使った有機・生体分子など「軽元素からなる非周期性物質(ソフトマター)」の観察を可能とするべく、低加速電子顕微鏡と新型収差補正技術を中心とする電子顕微鏡開発を行っています。

最近の分子生物学においては、生体機能の基礎的理解のために、単一分子を直接観察する単分子イメージング技術とともに、分子内にどういう元素がどのように分布しているか調べるための元素マッピング技術の需要が急速に高まっています。

電子顕微鏡は光学顕微鏡などと比較すると空間分解能も非常に高く、電子線エネルギー損失分光(EELS)と呼ばれる電子分光技術と組み合わせることで元素マッピングも可能です。しかし電子線によるダメージを受けやすい生体分子については、その高分解能元素マッピングの成功例はほとんどありません。それは電子顕微鏡では高い空間分解能を実現するために、加速電圧を通常200kV以上と高く設定しており、観測をする前に生体分子が電子線によって壊れてしまう(電子線ダメージを受ける)ためでした。

本研究グループは今回、電子顕微鏡を用いた生体分子の元素マッピングを実現するため、加速電圧を通常より著しく低く(30~60kV)設定することで電子線ダメージを軽減しつつ、十分な空間分解能である0.1ナノメートル(nm)程度を実現できる新しい技術の開発に挑戦しました。

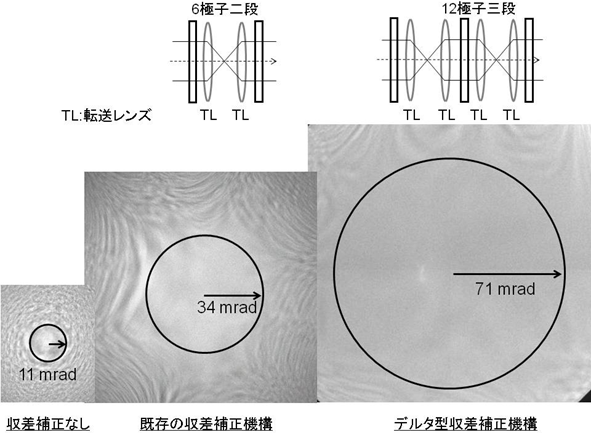

まず低加速電子顕微鏡開発の第一歩として、電子線の加速電圧が低くても高い空間分解能が得られるように、球面収差と5次の幾何収差を同時に補正する「デルタ型収差補正機構」と呼ばれる新型収差補正装置を開発しました(図1、2)。今回の開発のポイントは、十二極子三段の多極子レンズを導入したことです。従来の六極子二段レンズによる球面収差補正を使用した場合は、球面収差をゼロにすることは可能でも(球面収差以外の)高次の幾何収差が大きく現れてしまい電子顕微鏡の分解能を制限する要因となっていました。この問題を克服するために、球面収差(3次の幾何収差)だけでなく高次の幾何収差(4次および5次まで)をも同時に補正する新機構を考案しました。二段レンズの使用時には従来強調されてしまっていた5次の幾何収差が、三段レンズを用いることでバランス良く補正できるようになりました。5次の幾何収差を完全に補正できる機構としては世界初の技術です。

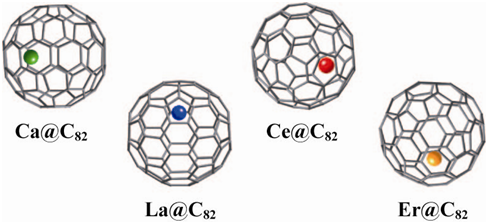

次にカーボンナノチューブの中に、4種の金属原子を含むフラーレン分子を閉じ込めました(図3)。金属原子としては、カルシウム(Ca)、ランタン(La)、セリウム(Ce)、エルビウム(Er)などを選びました。特にカルシウムに注目したのは、生体のなかでも、カルシウム原子の移動が神経伝達を司るイオンチャネルというたんぱく質の構造や機能を調べるのに重要だからです。これまでにもイオンチャネルの構造を調べる研究は数多く行われてきましたが、イオンチャネルは観察中にとても壊れやすくなるため、一つひとつの元素分析をした例はありませんでした。今回の手法は、このように従来法では壊れて全く見えなかった観察対象にも応用されていくことが期待されます。

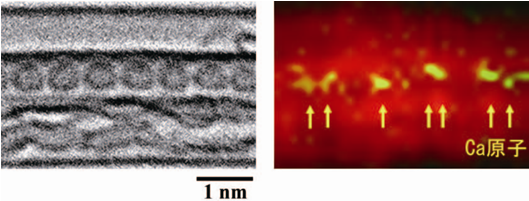

図4、5、6に、それぞれの単一原子の観察結果を示します。この観察結果より、多様な元素において分子を壊すことなく単原子の分析が行えるようになったことが分かります。

例えば図4にカルシウム原子の元素マッピング像を示しました。左は通常の電子顕微鏡像でカルシウム原子は観察されていませんが、右の元素マッピング像を見るとカルシウム原子7つが検出されています。この7つのカルシウム原子は各々左の電子顕微鏡像に見られるフラーレン分子の中にあります。

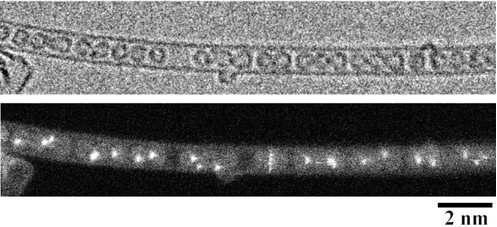

図5は加速電圧60kVで撮影されたエルビウム原子を含むカーボンナノチューブの電子顕微鏡像です。通常の電子顕微鏡像を用いて加速電圧200kVで撮影するとすぐに壊れてしまう分子が、新型電子顕微鏡を用いるとほとんど壊さずに観察できることが分かります。

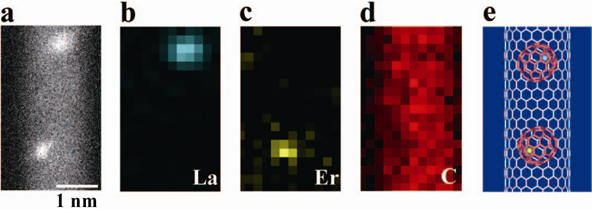

また、異なった元素を、それぞれ異なった色の元素マップとして撮影することができます。図6は、ランタンとエルビウムの2種類の原子を含むカーボンナノチューブの元素マップです。これにより2種類以上の元素が存在する場合も、それぞれの原子の分布状態をマッピングできることが分かります。

球面収差補正や色収差補正は、光学顕微鏡やカメラのレンズではすでに当然の技術となっていますが、電子顕微鏡においては未だに確立されていません。各種の収差補正技術は電子顕微鏡の性能を向上させるために必須のもので、その技術開発は現在世界中で盛んに競われている最新テクノロジーです。

今回開発した技術は、これまでの球面収差補正技術に加えて5次の幾何収差を補正した画期的なものですが、まだ電子顕微鏡には色収差という分解能を制限する極めて重要な収差が残っています。私たちは今後、この色収差補正技術の開発を通して、電子顕微鏡をより広範なナノ材料や生体材料観察に応用できるよう研究を進めていきます。

|

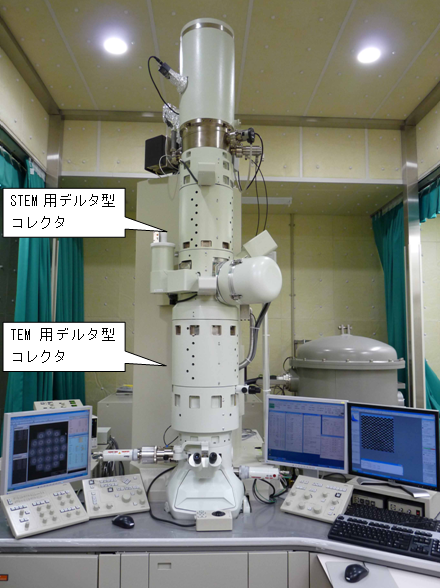

| 図1 デルタ型収差補正機構を搭載した新型電子顕微鏡の外観写真(産総研) |

光を利用する光学顕微鏡では、一般的に光の波長よりも小さな構造を識別できないが、電子顕微鏡の照明(光源)に用いる電子線は、加速電圧を変えることにより電子線の波長を変えることができることから、電子顕微鏡に用いる加速電圧100~200kVで波長0.0037nm~0.0025nm程度(加圧電圧が高いほど波長が短くなる)と、光の波長よりはるかに短く、より微小な構造や原子レベル(数nm)での情報を得ることが可能となる。また電子顕微鏡のレンズは、ガラスではなく電磁石の組み合わせで構成された磁界レンズを利用する。ここでは電子線を電子レンズで集束または発散させて、拡大した像を結ばせた。

電子顕微鏡には大きく分けて、電子銃からの電子線を観察しようとする試料に照射し、薄い試料を透過した(通り抜けた)電子を蛍光面に衝突させて試料の拡大像を見る透過型電子顕微鏡(TEM)と、厚い試料の表面に電子を当てて、そこから反射または発生してくる電子を捕捉して表示装置を通して見る走査型電子顕微鏡とがあり、今回開発の対象となったのは、透過型電子顕微鏡である。透過型電子顕微鏡には通常のTEMと走査型透過電子顕微鏡(STEM)があり、今回開発したデルタ型収差補正機構はその両方に応用することができる。

|

| 図2 デルタ型収差補正機構の仕組みとその効果(ロンチグラム)

左:収差補正機構なし

中:既存の収差補正機構(6極子二段)

右:新デルタ型収差補正機構(12極子三段)

|

ロンチグラム(レンズ後焦点面)での一様なコントラストが広いほど収差補正の効果が大きい。新デルタ補正機構では既存の収差補正と比べて、ほぼ2倍の収束角が得られる。収束角が広いほど電子顕微鏡の分解能は向上する。

収差補正機構のない電子顕微鏡では11mradという狭い領域でしかレンズを使用することができない。既存の収差補正機構を用いた場合は、34mradと領域が拡がるが、その六角形の形状から5次の幾何収差(六回対称の非点収差)が分解能を制限していることが分かる。デルタ型収差補正機構を用いた場合は、ロンチグラムから六角形の模様がなくなり、より広い領域(およそ71mrad)で一様なコントラストが得られている。(mrad:ミリラジアン、角度の単位。1ラジアンは約57.29度)この理由は、6極子二段レンズを用いた場合は各々のレンズが六回対称非点(5次の幾何収差)を強調し合うのに比べて、12極子三段の場合は、3つのレンズがそれぞれの六回対称非点を打ち消し合うために、広い一様なコントラストが得られる。

|

| 図3 各種金属原子を含むフラーレン分子 |

|

図4 カルシウム金属入りフラーレン(左)の元素マップ像(右)

右のカラー表示の黄色部分はカルシウムで、赤色はカーボン。7つのカルシウム原子(矢印)がきちんと検出されている。

|

|

図5 新型電子顕微鏡で撮影されたエルビウム金属入りフラーレンの電子顕微鏡像

加速電圧を低くした(60kV)ために、フラーレン分子が壊れることなく撮影されている。

|

|

図6 カーボンナノチューブ中の金属原子の元素マッピングの例

(a):電子顕微鏡暗視野像。2種類の金属原子が光っている。

(b)(c)(d):ランタン(La)、エルビウム(Er)、カーボン(C)、それぞれ単独での元素マップ像。

(e):これらの分析結果に基づいて作成した構造モデル図。

|