独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 野間口 有】(以下「産総研」という)ナノシステム研究部門【研究部門長 八瀬 清志】フィジカルナノプロセスグループ 越崎 直人 研究グループ長らは、

高屈折率物質のサブマイクロメートル球状粒子作製法により得られた粒子を、高効率

光散乱体として応用することで、湿式太陽電池の

光電変換効率が向上することを実証した。

これまでに、産総研はサブマイクロメートル球状粒子を作製できる液相レーザー溶融法を開発し、酸化銅、銅、鉄、酸化タングステン、シリコンなどのサブマイクロメートル球状粒子の合成が可能であることを示してきた。

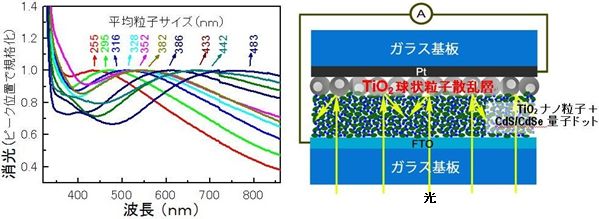

球状粒子の応用開発を進めてきたところ、今回、酸化チタンのような高屈折率物質の球状粒子が光散乱体として有効であり、太陽電池などの光電変換デバイスに応用できることを明らかにした。図1に示すように、さまざまな散乱ピーク波長を持つ粒子が作製可能で、サブマイクロメートル球状粒子薄膜を塗布するだけで、光を効率よく散乱するが、電池としての機能発現に必要な電解質中のイオンの移動は妨げない光散乱性透過膜が得られる。

なお、この技術の詳細はアメリカ化学会の論文誌Journal of the American Chemical Society133巻47号に掲載された。

|

|

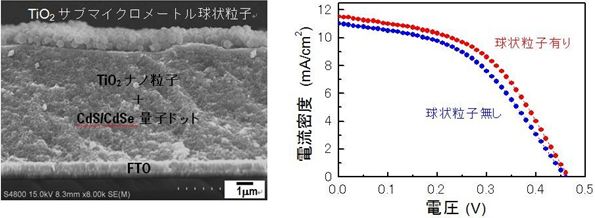

図1 酸化チタンサブマイクロメートル球状粒子の散乱特性(左)と太陽電池への応用例(右)

|

酸化チタンは、光触媒、太陽電池、センサー、電界放射、自己洗浄機能などのさまざまな応用を目指して、ナノ粒子ばかりでなくさまざまな形態の粒子作製も検討されてきている。しかし、そのほとんどはナノ粒子の

凝集体であるため多結晶あるいは非晶質であり、ナノ粒子間の接触が不十分であることに起因して光学的・電子的・光電的性質の長期安定性に問題が生じ、太陽電池などの応用製品の性能や寿命に悪影響を与える問題があった。また、最近では太陽電池の効率向上を目指して、有効に利用されなかった光を散乱体によって回収・利用しようとする試みも行われてきている。

産総研はこれまでに、液相中に分散させた原料粒子に比較的弱いパルスレーザー光を照射していったん溶融させ、その後急冷することで球状粒子を得る液相レーザー溶融法を開発した(2010年9月1日 主な研究成果)。従来の化学的手法による結晶性粒子合成法では、通常は安定結晶面が生成しやすいために多面体構造が得られるが、開発した手法ではさまざまな結晶性の金属や酸化物のサブマイクロメートル球状粒子が容易に得られ、非常に汎用的である。また、レーザーの照射方法や液相中の原料粉体の状態によって得られる球状粒子の物質やサイズなどが制御できる。本研究は、この成果を発展させたものである。

なお本研究成果は、独立行政法人 日本学術振興会の科学研究費補助金基盤研究(B)「微小活性種場と液相の界面を利用した難生成ナノ粒子の創製」による助成および国立大学法人 香川大学 工学部 石川 善恵 准教授との共同研究で得られたものである。

今回の研究では、高屈折率の酸化チタンサブマイクロメートル球状粒子を作製し、これを高効率光散乱性透過膜として利用することで

量子ドット増感太陽電池の光電変換特性を向上させることができた。

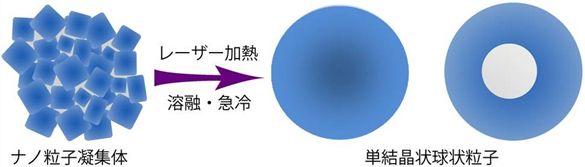

図2に、室温での酸化チタンコロイド粒子へのパルスレーザー光照射による単結晶状球状粒子の生成プロセスを模式的に示した。この手法は、ナノ粒子が分散したコロイド溶液を原料とし、これにパルスレーザー光を照射してナノ粒子を溶融させることでサブマイクロメートル球状粒子を得る。ナノ粒子は通常、液相中に分散させても凝集して1つの構造体を作っているが、パルスレーザー光照射によって、十分なエネルギーをナノ粒子凝集体が吸収すると、短時間(ナノ秒のオーダー)にその温度は融点以上にまで到達する。その後、溶融した粒子は周りの液相によって冷却され、粒子は再凝固する。このような選択的パルス加熱によって凝集体が溶融すると、その形状は不定形から球状へと変化する。さらに間欠的なレーザー加熱により粒子全体が溶融・凝固を繰り返すことで、周辺の粒子を取り込んで大きくなったり、液相成分の熱分解生成物との高温化学反応が起こったり、取り込まれた空孔の再配列による中空化が進行したりするため、粒子の組成、サイズなどの変化が進行して、最終的に球状サブマイクロメートル粒子が生成する。酸化チタンの場合は、条件を変えることで多くの結晶性球状サブマイクロメートル中空粒子が得られる。

|

|

図2 液相レーザー溶融法による単結晶状酸化チタン球状粒子の作製プロセス

|

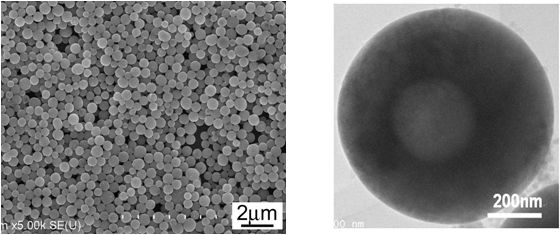

アセトン中に分散したアナターゼ相酸化チタン原料ナノ粒子に波長355 nmの非集光レーザー光(133 mJ/pulse·cm2)を30分間照射すると多くの球状粒子(図3左)が生成し、それらの粒子は真球状で平滑な表面をもち、ナノ粒子が集まってできた粒子ではないことがわかった。また、X線回折スペクトルからレーザー照射後の粒子はルチル相に変わることがわかった。透過型電子顕微写真から、得られた球状粒子の多くは図3右のような中空粒子であるが、中空部分は必ずしも粒子の中心ではなくランダムに分布していた。

|

|

図3 液相レーザー溶融法で作製した酸化チタン球状粒子の走査型(左)および透過型(右)電子顕微鏡写真

|

レーザーのエネルギー密度や照射時間を変化させることで、酸化チタン球状粒子のサイズを制御することができる。図1左は、サイズの異なる酸化チタン球状粒子分散液から得られた消光スペクトルである。得られた粒子分散液の消光ピーク位置は粒子サイズの増加とともに440 nmから760 nmへと長波長側へシフトし、ピークの幅も大きくなった。

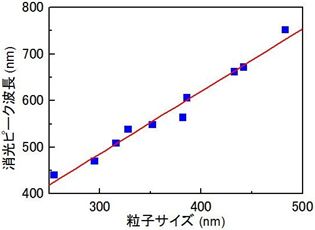

ナノ粒子の場合、長波長側へのシフトとピーク幅の増加はともに粒子サイズの増加によって引き起こされることが知られている。しかし、図1左に示された消光ピークの長波長側へのシフトは酸化チタンのバルク体のバンドギャップに対応した410 nmよりも長い波長範囲であるため、バンド間吸収によるものではない。むしろ、粒子サイズが入射光の波長相当になったときに起こる散乱現象に起因し、粒子が大きいほど、より長波長の光を散乱するため消光ピーク位置が長波長側にシフトするものだと考えられる。また、ピーク幅の広がりは得られたサブマイクロメートル球状粒子のサイズ分布が広いためである。図4に、消光ピーク波長と平均粒子サイズの関係を示すが、ほぼ線形の関係にあった。すなわち、作製条件によって粒子サイズを変化させれば、散乱ピーク波長を制御できることがわかる。

|

|

図4 消光ピーク波長と球状粒子サイズとの関係

|

光増感型太陽電池の性能向上には、光吸収によって効率的にキャリアを生成させることが重要である。しかし、典型的な量子ドット増感太陽電池の構造では、薄膜層中の量子ドットは完全に可視光を吸収できず、吸収されなかった光は対電極に到達するため入射太陽光が十分に利用されないという問題がある。そこで、今回開発した酸化チタンのサブマイクロメートル球状粒子を分散させた液の光散乱特性を測定し、その結果から、平均サイズ483 nmの酸化チタン球状粒子を薄膜化して作製した散乱層を量子ドット増感太陽電池に導入して光電変換特性が向上するかどうかを測定した。

図1右に示すように、量子ドット増感酸化チタンナノ粒子薄膜を球状サブマイクロメートル酸化チタン粒子で被覆し、白金被覆ガラスとFTOガラスを電極としてサンドイッチセル中にシールした。太陽光が量子ドット増感酸化チタンナノ粒子薄膜を通過した後、吸収されなかった光は球状サブマイクロメートル酸化チタン粒子により後方散乱され量子ドットによる二次的な吸収を引き起こす。図5左は、酸化チタン球状粒子によって覆われた量子ドット増感太陽電池の断面写真である。この場合では、6 µm厚のCdS/CdSe量子ドットで増感された酸化チタンナノ粒子薄膜が酸化チタンサブマイクロメートル球状粒子からなる1.5 µm厚の光散乱層で被覆されている。光散乱層の有る場合とない場合について、標準模擬太陽光照射での電流電圧特性曲線を測定した結果を図5右に示す。光散乱層がない場合、短絡電流密度(図5右で電圧0 Vでの電流密度のこと)11.0 mAcm-2、エネルギー変換効率2.31%であったが、光散乱層がある場合では短絡電流密度が11.5 mAcm-2、エネルギー変換効率が2.58%と、変換効率が10%増加した。また、量子収率スペクトルを測定したところ、光散乱層がある場合は大きな量子収率を示した。特に、光散乱層がある場合には赤外光領域にまで光電変換を示すようになるが、これは図1左に示すような酸化チタンサブマイクロメートル球状粒子の広い波長範囲での光散乱に起因するものと考えられた。

|

|

図5 (左)酸化チタン球状粒子光散乱層で覆われた量子ドット増感酸化チタン太陽電池断面の走査型電子顕微鏡写真 (右)酸化チタン球状粒子光散乱層の有無による太陽電池の電流電圧特性の比較

|

このように、単結晶の酸化チタンサブマイクロメートル球状粒子からなる薄膜は、高い屈折率による光散乱特性に加えて、太陽電池として必要な十分なイオンの移動性と電解質中での高い化学的安定性をもつことから、光の有効利用のための光散乱性透過膜としての応用が可能と考えられる。

酸化チタンサブマイクロメートル球状粒子を利用した光散乱性透過膜は、その散乱特性を広範囲に制御できる可能性が大きいが、太陽電池の発電効率の更なる向上のためには、最適化はまだ十分ではない。様々な実験条件の検討などにより粒子サイズの制御性を向上させることで発電に寄与しなかった光を散乱により効率よく回収し有効利用する技術の確立へ向けて取り組んでいく予定である。また、球状粒子サイズ・粒子膜の厚さ・粒子膜の配列状態などの制御により最適な散乱特性を得るために、実験的なデータの積み重ねと電磁場計算による予測、それらの対応関係の検討などにも取り組んでいきたい。