- 天然ガス生成においてメチル利用アーキア※1※2によるメタノールからのメタン生成の重要性が近年注目されているが、地下環境でのメタノール供給源は不明であった。

- メタノールを主な最終代謝産物とする「メタノール生成バクテリア」を世界で初めて発見し、ギ酸を還元しメタノールを生成する新奇代謝経路を明らかにした。

- メタノール生成バクテリアとメチル利用アーキアの共生によるメタン生成を実証し、メタノールの受け渡しを介した新規共生機構に基づく天然ガス生成経路を明らかにした。

「メタノール生成バクテリア」(左)と「メチル利用アーキア」(右)によるメタノールの受け渡しを介した共生的メタン生成のイメージ(メタノールは人体にとって有害です、決して真似をしないでください)

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)超先鋭研究開発部門超先鋭研究開発プログラムのMasaru K. Nobu (延 優) 主任研究員、国立研究開発法人産業技術総合研究所(理事長 石村 和彦、以下「産総研」という。)生物プロセス研究部門の加藤 創一郎上級主任研究員、五十嵐 健輔主任研究員、地圏資源環境研究部門の眞弓 大介主任研究員らの研究グループは、暗黒の地下生態系に潜む微生物のメタノールを介した共生が、新たな天然ガス生成経路を支えていることを発見しました。

天然ガスの主成分であるメタンは、酢酸利用アーキアや水素利用アーキアにより酢酸や水素から生成されていると考えられていました。一方、酢酸や水素を利用できず、メタノールなどのメチル化合物のみを利用可能な「メチル利用アーキア」が地下環境に普遍的に存在することが近年明らかとなり、メタノールもまた重要な天然ガス生成基質であることがわかってきました。しかし、メタノールが地下環境で供給されるメカニズムは謎に包まれていました。

本研究では、地球深部地下に生息する未知の微生物の生理機能を調査することで、メタノールを代謝産物として生成する新奇生物代謝およびその代謝経路を世界で初めて発見し、その「メタノール生成バクテリア」がメチル利用アーキアにメタノールを直接供給することで共生的にメタンが生成されることを明らかにしました。この発見により、メタノールが地下微生物間の共生関係を成立させる重要なコミュニケーションツールであり、メタノールを介した微生物共生が天然ガス生成に大きく寄与していることがわかりました。この新たな天然ガス生成経路の発見は、地下微生物の活性促進による天然ガス増産など、地下エネルギー資源の有効活用技術の開発に繋がることが期待されます。

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金 18H03367、19K22296、22H04985、22H05152および24H00582の支援を受け実践されました。本成果は、自然科学と科学技術に関する最高峰の学術誌「Nature」に1月30日付け(日本時間)で掲載される予定です。

タイトル:Methanol transfer supports metabolic syntrophy between bacteria and archaea

著者:Yan Huang

1,2,3、五十嵐 健輔

3、Laiyan Liu

1、眞弓 大介

4、氏家 知美

4、Lin Fu

1、Min Yang

1,5、Yahai Lu

6、Lei Cheng

1,5、加藤 創一郎

3、Masaru K. Nobu (延 優)

7

1. 中国農業部沼気研究所、2. 北海道大学大学院 農学研究院、3. 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門、4. 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門、5. 中国嫌気性微生物培養収集管理センター、6. 北京大学 都市環境学部、7. 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門

DOI:

10.1038/s41586-024-08491-w

地球深部地下に広がる暗黒の極限環境生態系には、生き方や生理機能が不明な未知・未培養微生物が多数存在し、我々がまだ知らない生命現象が多く残されていると考えられています。JAMSTECと産総研はこれまで、未知微生物が秘める新規生理機能の探索と解明を通じた生命現象の理解、およびそれを活用した新規バイオテクノロジーの構築に取り組んできました(2020年1月16日付既報文献1、2023年11月8日付既報文献2、2024年6月3日付既報文献3)。

地球深部地下で生成される天然ガスは世界的に重要なエネルギー資源であり、その生成プロセスに関する知見は天然ガス資源量の推定やガス鉱床の探査に必要な情報となります。天然ガスの主成分であるメタンは、古代動植物の死骸に由来する有機物がバクテリアにより分解され、その産物である酢酸や水素からそれぞれ酢酸利用アーキア、水素利用アーキアによって生成されると長らく考えられてきました。近年になり、地下環境には酢酸利用・水素利用アーキアに加え、メタノールなどのメチル化合物を基質としてメタンを生成する「メチル利用アーキア」も普遍的に存在しており、一部の油田環境などではアーキア内の多くを占める特徴的な微生物であることが判明しました。このため現在では、酢酸や水素に加え、メタノールも重要な天然ガス生成基質であるとみなされています。

メタノールはリグニンやペクチンなどのメチル含有物質の分解により微量に産生されることが知られていますが、生物に対して強い毒性を示す物質であり、その毒物をわざわざ合成するような生物代謝はこれまで見つかっていません。メチル利用アーキアが利用しているはずのメタノールがどのように供給されているのかは、微生物学、地球化学、資源エネルギー工学などの分野にまたがる大きな未解決問題の一つでした。

我々はメタノールを生成する未知生物反応の基質として、同じC1化合物※3であり、地下などの酸素が届かない環境で普遍的に生産されるギ酸に着目しました。地下油田環境から単離されたバクテリア(Zhaonella formicivorans)は、ギ酸利用の遺伝子を持ちながら、単独ではギ酸を利用して増殖できない特異的な性質を持つことが観察されました。この未知のギ酸利用能を持つ可能性があるZhaonellaを本研究の中心的な対象としました。

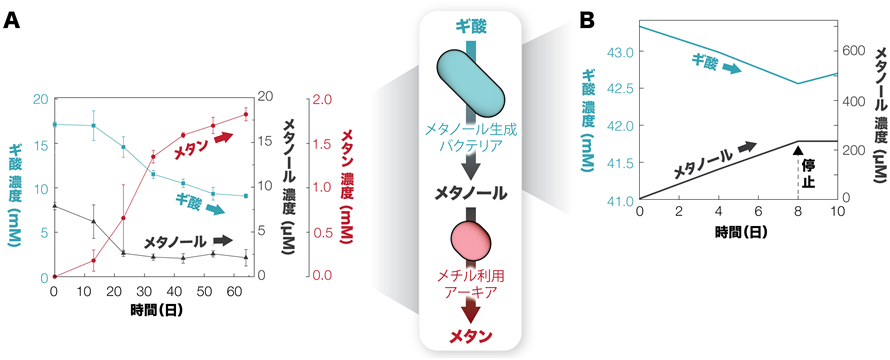

Zhaonellaを、同じ環境に由来するメチル利用アーキア(Methermicoccus shengliensis)と共培養した結果、両者の増殖とともに、ギ酸からメタンが生成されることが観察されました(図1A)。Zhaonellaはメタン生成能を持たず、Methermicoccusはギ酸利用能を持たないため、Zhaonellaがギ酸から生成する何らかの化合物がMethermicoccusに渡されることで反応が成立していると考えられました。培養液中に含まれる代謝産物を解析した結果、ごく低濃度(~10 μM)ながらメタノールが検出されました。さらに、Zhaonellaをギ酸存在下で単独培養したところ、ギ酸の消費に伴い少量のメタノールが生成されることが確認されました(図1B)。

炭素の代謝的な行方の追跡を可能とする「安定同位体トレーサー法※4」を用いた解析では、Zhaonellaがギ酸からメタノールを生成し、そのメタノールがMethermicoccusによって速やかにメタンに変換されていることが明らかになりました。一方、Methermicoccusがいない条件では、メタノールが約200 μMまで蓄積し反応が停滞し、Zhaonellaの生育も観察されませんでした(図1B)。このことから、Zhaonellaのメタノール生成活性がMethermicoccusの存在に依存していると示されました。

以上の結果から、Zhaonellaはこれまでに報告例がない「メタノール生成バクテリア」であること、またメタノールの蓄積が反応を停滞させることが判明しました。さらに、メチル利用アーキアがメタノールを消費し濃度が低く保たれることで、反応が円滑に進行し、相互依存的な共生が成立していることが明らかになりました。

図1 (A) メタノール生成バクテリア(Zhaonella)とメチル利用アーキア(Methermicoccus)の共培養によるメタン生成。共生の成立に必要なメタノールが低濃度ではあるが検出されました。(B) メタノール生成バクテリアの単独培養におけるメタノール生成。メタノールが約200 µM蓄積すると生成が停止しました。

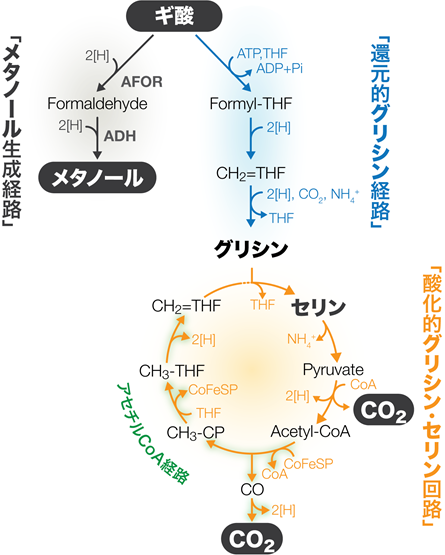

メタノール生成メカニズムをはじめとするZhaonellaの未知代謝系を解明するため、ゲノム解析および単独条件・共生条件における網羅的遺伝子発現解析を実施しました。Zhaonellaは、酵母などがエタノール生成に用いている酵素、および多くの生物がエタノールやメタノールの解毒(酸化分解)のために用いている酵素の2種類の酵素(アルコールデヒドロゲナーゼ [ADH]、アルデヒドオキシドリダクターゼ [AFOR])を有していました。驚くべきことにZhaonellaはそれらの酵素をメチル利用アーキアとの共生時に大量に発現していました。Zhaonellaは酵母のエタノール生成と類似した代謝であり、かつメタノール解毒の逆反応でもある、ギ酸からホルムアルデヒドを経由しメタノールにまで還元するという、新奇な代謝を有していることがわかりました(図2、左側の経路)。

Zhaonellaが生育するためには、エネルギーを得るためのギ酸の酸化反応、およびC1化合物であるギ酸からの有機物合成を行う必要があります。Zhaonellaはギ酸からCO2への1ステップでの酸化反応を触媒するギ酸デヒドロゲナーゼを含め、これまでに知られているすべてのギ酸酸化経路を利用していないことがわかりました。ゲノムおよび遺伝子発現情報を詳細に解析した結果、Zhaonellaは始原的な有機物合成機構と考えられている2種類の炭素固定経路(アセチルCoA経路と還元的グリシン経路)とそれにつながる新たな経路(酸化的グリシン・セリン回路)を組み合わせた新奇代謝系を使用し、ギ酸酸化と並行した有機物合成を行っていると推察されました(図2、右側の経路)。細胞内の代謝物に焦点をおいた安定同位体トレーサー実験により、ギ酸に含まれる炭素がこの経路に特徴的な代謝産物(セリン、methyl-THF、Formyl-THFなど)に変換されていることが確認され、本経路の妥当性が示されました。地下圏という有機物を獲得しにくい閉鎖環境で効率よくギ酸を利用するために、ギ酸酸化と有機物合成を並行して行える代謝機能を編み出したものと考えられます。

図2 本研究で明らかになったメタノール生成バクテリアの新奇代謝経路。ギ酸からのメタノール生成経路(グレー)および2種類の古代の炭素固定経路(青、緑)とそれらにつながる新規の「酸化的グリシン・セリン回路」(オレンジ)からなるギ酸酸化・有機物合成経路を有していることがわかりました。酸化的グリシン・セリン回路はこれまで生命の中央代謝の一つであるクエン酸回路に特有だと考えられていた珍しい能力を持つ代謝経路です。(具体的には、両経路とも、循環的に二つの炭素を持つ有機物をCO2まで酸化するとともに、生合成に必要な化合物を途中で産生するという特徴を持ちます。)

以上のことから、Zhaonellaはメタノール解毒の逆反応によるメタノール生成、および新奇経路を用いてのギ酸酸化と並行した有機物合成という、過去に例を見ない代謝系を有する微生物であることがわかりました。本研究の知見に基づき、データベースに登録されている膨大なメタゲノム※5データを再解析した結果、今回Zhaonellaで発見された新奇代謝経路は、地下圏を含む様々な環境に由来する、系統学的に多様な微生物が保有していることがわかりました。近年、メチル利用アーキアも様々な環境に存在することが明らかにされており、今回我々が見出したメタノールを介した微生物共生によるメタン生成は、地下圏での天然ガス生成のみならず、廃水処理メタン発酵や水田からのメタンの発生などにも寄与している可能性があります。

メタンはエネルギー源、かつ強力な温室効果ガスであり、様々な環境におけるメタン生成機構を理解することは、天然ガス鉱床の探査や農地からの温室効果ガス排出削減といった技術の開発に重要となります。特に近年では、地下圏の微生物活性を制御・促進することで低質石炭や枯渇油田に残存する原油をメタンに変換し回収する、微生物炭層ガス増進回収技術※6や微生物石油増進回収技術※7が注目を集めています。本研究の成果は、そのような技術に必要な基盤的知見を提供することで、新しい地下エネルギー資源の有効活用技術の開発に繋がると期待されます。