国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 石村 和彦】(以下「産総研」という)新原理コンピューティング研究センター【研究センター長 湯浅 新治】 スピンデバイスチーム 日比野 有岐 研究員、谷口 知大 主任研究員、薬師寺 啓 研究チーム長らは、磁性材料において電流がスピンの流れ(スピン流)に変換される現象(以下、「スピン変換」という:概要図(左))の機構を解明し、スピン変換効率の大幅な向上を実現した。

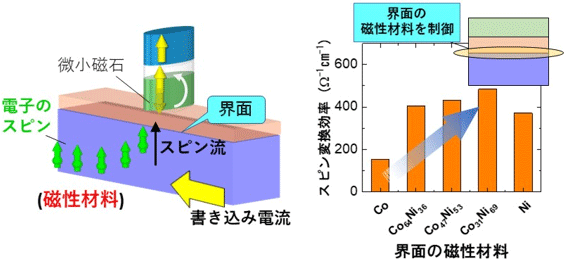

産総研ではこれまで、磁性材料のスピン変換を利用することにより、不揮発性磁気メモリー MRAMの一種であるスピン軌道トルク型MRAM(SOT-MRAM)(概要図(左))における情報書き込み(微小磁石の反転)の高性能化を目指した研究開発を行ってきた。しかし、磁性材料におけるスピン変換の機構が未解明だったため、応用に不可欠な高いスピン変換効率を実現するための指針が確立されていなかった。今回、磁性材料におけるスピン変換を正確に検出できる素子構造を開発し、スピン変換効率を系統的に調べた。その結果、磁性材料の界面および内部(バルク)から生じる2つの異なるスピン変換機構が存在することを明らかにし、さらに概要図(右)のように界面の磁性材料を制御することによりスピン変換効率を大幅に向上できる方法を発見した。本成果は、超高速動作と省電力性を両立する次世代メモリーSOT-MRAMの実現に向けた道筋をつけ、将来的にモバイル端末やデータセンターの省電力化と高性能化につながると期待される。

本成果は、2021年10月29日(英国時間)にNature Communicationsにオンライン掲載される。

(左)磁性材料におけるスピン変換およびそれを利用したSOT-MRAMの概念図

(右)界面の磁性材料制御によるスピン変換効率の大幅な向上

我が国が目指す未来社会の姿であるSociety5.0で必要とされる、膨大なデータ(ビッグデータ)解析の実現には、IT機器の飛躍的な省電力化が必須である。その解決策の一つとして、省電力性に優れたMRAMが大きな注目を集めている。MRAMは、磁気トンネル接合素子(MTJ素子)の磁化方向(磁石の向き:上向きまたは下向き)として情報を記憶するメモリーであり、待機電力を必要としない不揮発性、高速動作、耐久性などの特徴を有している。MTJ素子に直接電流を流して情報の書き込みと読み出しを行う電流書き込み型MRAM(STT-MRAM)は、システムLSIの混載メモリーとして既に商用化されている。

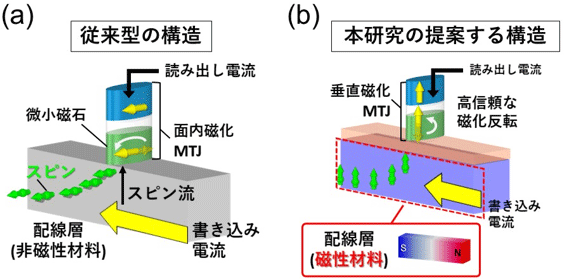

一方、次世代型MRAMの候補技術の一つとして、スピン軌道トルク型MRAM(SOT-MRAM)の基礎研究が精力的に行われている(図1)。SOT-MRAMでは、MTJ素子に隣接した配線層に電流を流し、電流からのスピン変換により生成されたスピン流を用いてMTJ素子の磁石の向きを反転させて情報を書き込む。情報読み出し時は、STT-MRAMと同じくMTJ素子に微小な電流を流す。このメモリー構造では書き込み時にMTJ素子に電流が流れないため、STT-MRAMの高速動作時に問題となるMTJ素子の通電破壊などの問題が原理的に無い。このためSOT-MRAMは、STT-MRAMに比べて高速動作と高い信頼性を両立しやすいという利点を持ち、超高速メモリーとしての応用が期待されている。これまでのSOT-MRAMの研究開発では、配線層として非磁性材料が用いられてきた。非磁性材料によるスピン変換では、図1(a)のようにスピンが薄膜の面内方向に偏極したスピン流が生成されるため、面内磁化MTJ素子の情報書き込みが可能である。しかし、このスピン変換をメモリーの高集積化が可能な垂直磁化MTJ素子に適用すると、誤書き込みなど多くの問題が生じる。このため、垂直磁化MTJ素子の書き込みに適した新規のスピン変換技術の実現が求められていた。

産総研では、2014年よりSOT-MRAM応用を見据えたスピン変換の基礎研究を行い、配線層として非磁性材料ではなく磁性材料の異常ホール効果を用いることで、垂直磁化MTJ素子の書き込みに適したスピン変換を実現できることを理論的に提唱してきた。さらに、磁性材料を配線層に用いた素子を作製し、世界に先駆けて異常ホール効果によるスピン変換の実験的観測にも成功した(産総研プレス発表2018年2月13日)。一方で、磁性材料において異常ホール効果とは異なる対称性を有する新規のスピン変換がアメリカ国立標準技術研究所およびKAISTの研究グループより提唱され、図1(b)のような作製が容易な素子構造でも垂直磁化MTJ素子の書き込みを実現できると期待されている。しかし、この新規のスピン変換の詳細な機構(例えば、磁性材料の界面とバルクのどちらの効果が支配的か)は明らかになっておらず、省電力動作に必要な高いスピン変換効率を実現するための指針が確立されていなかった。そこで今回、磁性材料におけるスピン変換を高精度に検出できる素子を開発し、スピン変換効率の系統的調査を行うことにより、スピン変換の機構解明と高効率化に取り組んだ。

図1 SOT-MRAMの基本構造

(a)配線層に非磁性材料を用いた従来型の構造。

(b)配線層に磁性材料を用いた新規の構造。磁性材料の磁石と書き込み電流の向きを平行にすると垂直方向に偏極したスピン流が生成され、垂直磁化MTJ素子の高信頼な情報書き込みが可能となる。

本研究開発は、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 特別研究員奨励費 (課題番号19J01643) および科学技術振興機構(JST)が推進する戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST) (課題番号JPMJCR18T3)の支援を受けて行った。

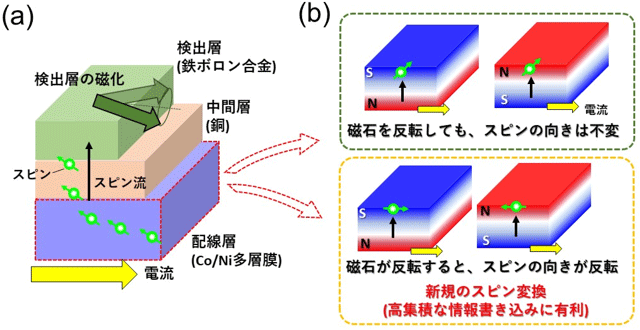

本研究では、図2(a)に示すような素子を作製した。下部に配線層としてコバルト(Co)とニッケル(Ni)から構成される多層膜の磁性材料(以下、「Co/Ni多層膜」)を、上部にはMRAMの情報記憶を担う鉄ボロン(Fe-B)合金層(以下、「検出層」)を用いた。また、二層の間には薄い銅(Cu)層を挿入することで、磁気的な結合を除去した。この素子に電流を流すと、Co/Ni多層膜でのスピン変換によって生成されたスピン流が検出層に注入される。実験では、スピン流の注入により検出層に生じるトルクを測定しスピン変換効率を定量的に評価した。その方法として、検出層の磁化の歳差運動である強磁性共鳴に着目し、磁化ダイナミクスを電気的に検出した。本素子では、巨大磁気抵抗効果が発現することから高精度な電気的検出が可能である。

本研究では、まずCo/Ni多層膜の磁石の向きに依存してどのような偏極方向を持ったスピン流がスピン変換で生じるかを調査した。その結果、Co/Ni多層膜において2種類の異なるスピンの向きを持ったスピン変換が生じることを明らかにした(図2(b))。一つは、非磁性材料の場合と同様のスピンの向きを有したスピン変換である。もう一つは、磁性材料の磁化方向に強く依存した新規のスピン変換であり、これが垂直磁化MTJ素子の書き込みに適したものであることが判明した。

図2 (a)作製した素子の模式図と(b)磁性材料において観測された2種類のスピン変換

非磁性材料と同様に磁石方向に対して不変なスピン変換(上)に加え、磁性材料の磁化の向きに応じてスピンの向きが変化する新規のスピン変換(下)が観測された。特に後者のスピン変換は垂直磁化MTJ素子の情報書き込みに適している。

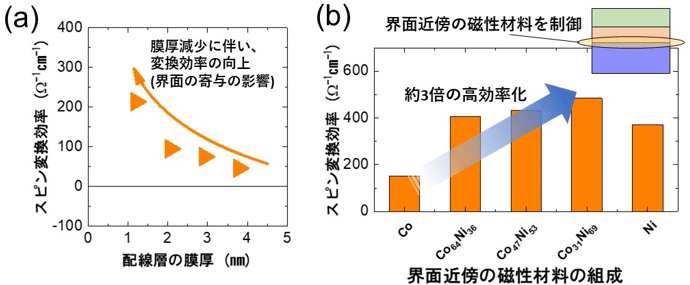

つづいて、磁化方向に依存する新規のスピン変換の起源を調査するため、配線層の膜厚を変えた実験を行った。その結果、膜厚の減少に対してスピン変換効率が増大する振る舞いを観測した(図3(a))。この結果は、磁性材料の界面および内部(バルク)を起源とする異なる2つの機構が互いに打ち消しあう方向に共存していることを示している。これにより、界面の寄与がスピン変換効率の向上に重要であることが明らかになった。次に、この界面の寄与に着目し、銅との界面における磁性材料の組成(CoとNiの割合)を最適化することによりスピン変換効率の向上に取り組んだ。その結果、界面の磁性材料をCoからNi69Co31合金にすることで、スピン変換効率を約3倍向上させることに成功した(図3b)。

本研究では、磁性材料におけるスピン変換の機構を明らかにし、それをもとに変換効率の大幅な向上を実証した。得られたスピン変換効率は、垂直磁化SOT-MRAMのための他の候補材料に対して1桁高い値であり、SOT-MRAMの配線層として磁性材料が有望であることを示した。これらの成果は、今後のSOT-MRAMにおける配線層の材料開発を大きく促進させるものである。

図3 磁性材料における新規のスピン変換効率の(a)膜厚依存性および(b)界面状態依存性。

今後は、磁性材料を配線層に用いたSOT-MRAMの研究開発を進める。高速かつ高信頼性を有する書き込み動作の実証に向けた検討を進め、垂直磁化MTJ素子と組み合わせることで高密度なSOT-MRAMの実現を目指す。また、実用化するにあたり、新規のスピン変換効率を1000 Ω-1cm-1(現状の約2倍)以上にする必要があり、さらなる変換効率の向上を目指した新規の磁性材料の開発に取り組む。SOT-MRAMが実用化されれば、モバイル端末やデータセンターの省電力化と高性能化につながると期待される。

雑誌名:Nature Communications

論文タイトル:Giant charge-to-spin conversion in ferromagnet via spin-orbit coupling.

著者:Yuki Hibino, Tomohiro Taniguchi, Kay Yakushiji, Akio Fukushima, Hitoshi Kubota, and Shinji Yuasa

DOI:10.1038/s41467-021-26445-y