国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下「産総研」という)省エネルギー研究部門【研究部門長 宗像 鉄雄】周 豪慎 首席研究員(兼)南京大学 講座教授(兼)国立大学法人 筑波大学 連携大学院教授は、国立大学法人 筑波大学【学長 永田 恭介】大学院 システム情報工学研究科 構造エネルギー工学専攻 博士課程 柏 松延らと共同で、金属有機構造体を電池のセパレーターに用いて、安定な充放電サイクル特性を持つリチウム硫黄電池を開発した。

リチウムイオン電池の正極に硫黄を用いるリチウム硫黄電池は、高い正極容量(理論値では1,675 mAh/g)を示すため、次世代蓄電池として期待されている。しかし、放電反応の中間生成物であるリチウム多硫化物は、電解液に容易に溶出する。充放電サイクルが進むにつれ、溶出した多硫化物イオンは正極と負極の間での酸化還元反応を引き起こし、その繰り返しにより、リチウム硫黄電池の容量が劣化するといった問題があった。

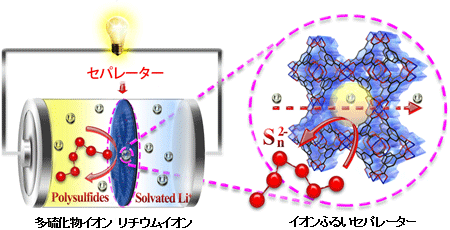

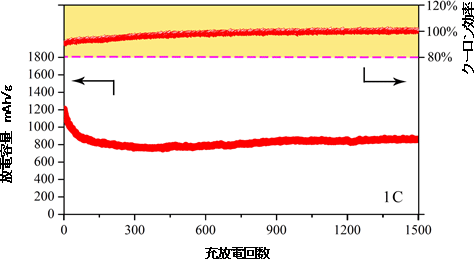

金属有機構造体は従来から気体分子の吸着や分離に多く使われており、その機能は「分子ふるい」とも呼ばれている。今回、この「分子ふるい」はイオン種が分別できる「イオンふるい」としても機能すると考え、金属有機構造体をリチウム硫黄電池のセパレーターとして用いた。このセパレーターが溶出した多硫化物イオンの負極側への移動を防ぐため、新型のリチウム硫黄電池では、長時間にわたり安定な充放電サイクルが実現した。電流密度1Cでの1,500回のサイクル試験後も900 mAh/gという高い充電容量を維持している。この成果の詳細は、6月27日(英国時間)に英国の学術誌Nature Energyのオンライン版に掲載される。

|

|

複合金属有機構造体膜をイオンふるいセパレーターに用いたリチウム硫黄電池 |

近年、環境・エネルギー問題から電気自動車の普及が進んでいる。現在、電気自動車にはリチウムイオン電池が搭載されているが、より長距離の走行を可能にするために高性能蓄電池の開発が求められている。リチウム硫黄電池はリチウムイオン電池の発展型の二次電池であり、理論的にはリチウムイオン電池の2倍以上の重量エネルギー密度が可能な電池として期待されており研究開発が進められている。しかし、放電に伴い正極からリチウム多硫化物が溶出し、電池寿命に悪影響を及ぼすという課題があった。

産総研ではこれまで、次世代「リチウムイオン電池」の実用化を目指して、電極材料をナノ構造化することで大出力化が期待できることを示してきた(2008年8月27日 産総研プレス発表)。また、電気自動車用として大幅なエネルギー密度の向上が期待されるリチウム-空気電池(2009年2月24日 産総研プレス発表、2012年11月5日 産総研主な研究成果)の研究開発を行ってきた。現在は、次世代蓄電池として、リチウム空気電池の研究と共に、ナトリウムイオン電池、リチウム硫黄電池なども開発している。

リチウム硫黄電池は、負極の金属リチウムと正極の硫黄との電気化学反応を利用する。放電が進行するにしたがって、正極の硫黄は負極から来るリチウムとの電極反応により、放電中間生成物のリチウム多硫化物が生成する(初期組成S8 →Li2S8 →Li2S6 →Li2S4 →Li2S2 →Li2S)。しかし、Li2S8、Li2S6、Li2S4などのリチウム多硫化物は、溶解度が高く有機電解液に容易に溶解・解離して多硫化物イオン(Sn2- :4

今回、多硫化物の溶出を防ぐのではなく、従来から気体分子の吸着と分離に多用されていた「分子ふるい」である金属有機構造体を用いて、負極側への移動を制限することとした。

金属有機構造体が「分子ふるい」の効果を示すのは、サブナノメートルから数ナノメートルの範囲でサイズが一定の三次元的なミクロ孔を持つからである。多硫化イオンは通り抜けられないがリチウムイオンは通り抜けるサイズのミクロ孔を持つ金属有機構造体をセパレーターの材料に選択した。さらに金属有機構造体は結晶であるため割れやすいという欠点があるが、今回、酸化グラフェン層に混合して柔軟性を持たせた複合金属有機構造体膜を合成した。これをリチウム硫黄電池のセパレーターとして用いたところ、問題であったシャトル効果を抑制でき、充放電の容量減少とサイクル特性の低下が防止され、長時間にわたる安定な充放電サイクル特性が確認された。

図1に、今回開発した複合金属有機構造体膜をセパレーターとしたリチウム硫黄電池を、電流密度1C(=1,673 mA/g)で、室温で1,500回の充放電を繰り返した際の放電容量とクーロン効率を示した。初期活性化するための約100回を除いて、100~1,500回までの放電容量の劣化がほぼなく、1,500回目の放電容量も900 mAh/gを維持しており、良好なサイクル特性を示した。

|

|

図1 電流密度1Cで測定したリチウム硫黄電池の放電容量とクーロン効率 |

今後は、複合金属有機構造体膜をセパレーターとして利用して、実用に向け優れた性能のリチウム硫黄電池の開発を目指す。